這,是一次全新的嘗試:

學堂君和人文科普動畫博主 @地球燈塔 聯合推出了一期動畫視訊,想透過更生動、更精致的形式給大家講述關於心理咨詢的故事。

心理咨詢師也需要去心理咨詢嗎?

https://www.zhihu.com/video/1454512872247824384

心理咨詢師也需要去心理咨詢嗎?

https://www.zhihu.com/video/1454512872247824384

除了視訊內容外,學堂君也想和大家聊聊那些心理咨詢祖師爺的愛恨情仇。

心理咨詢師,是最早嘗試用心理學去改變世界的一群人,ta們希望能夠將一個個無助的人拉出心靈的泥潭,走出過去,奔向未來。

但是,在心理咨詢的療法和技術尚未成熟之時,祖師爺們不僅需要改變自己的來訪者,還想要在江湖上站穩腳跟,用自己的理論去影響更多人。大佬們各自懷揣著對人性獨特的洞察,大膽地開宗立派,這其中自然免不了諸如無名小輩成長為一代宗師、徒弟「背叛」師傅等故(八)事(卦)。

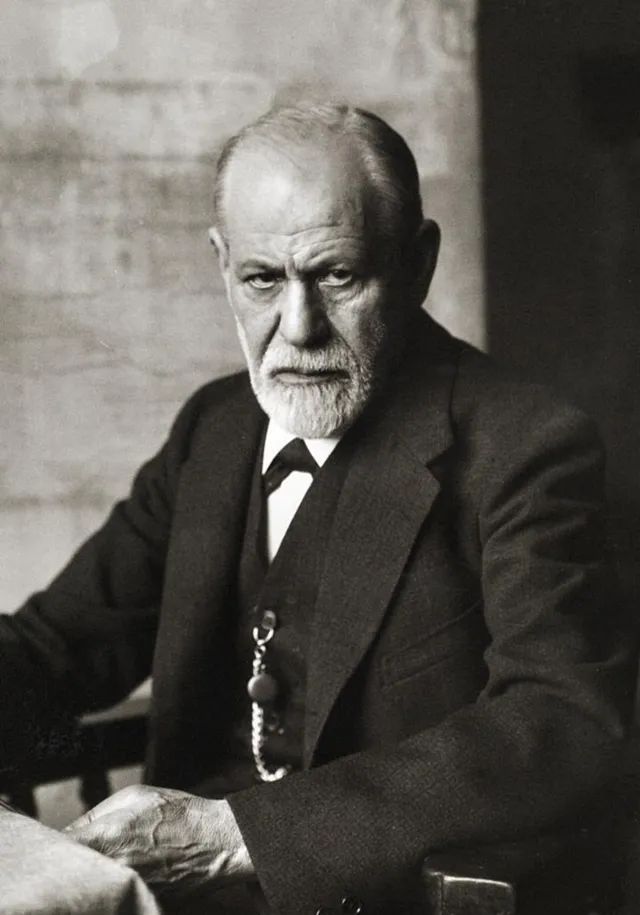

佛洛伊德——對錯不足以評價他 [1]

1899年,【夢的解析】出版,但剛剛出版時無人問津,在出版後的六年裏卻只賣出350本,十年後才再版。誰能想到,這位當時在大家看來在「自說自話」的醫生,後來卻成了最被人所熟知的心理學家,他的精神分析理論深刻地影響了好幾代人。

在奧地利的一間私人診所裏,佛洛伊德醫生接待了很多患有奇怪病癥的病人。這些病人並沒有什麽器質上的身體問題,但是卻報告頭昏、頭痛、全身乏力,甚至有視力障礙和部份癱瘓出現。這種病癥在當時被稱作 歇斯底裏癥(Hysteria) ,來看病的病人大多是中產階級的女性。

既然身體上並無病變和損壞,那只能是心理問題導致。被人類心靈的神秘和未知深深吸引的佛洛伊德,在對歇斯底裏癥的研究中,開始踏上了探索「精神」世界的旅途。在親自和病人接觸,以及研究同行們的病例的過程中,他發現,這些病人似乎都有「性」方面的問題,不僅包括性生活的缺失,部份病人還有著幼年被性虐待的經歷。雖然並未直接指明,但在1895年與朋友合著的【歇斯底裏癥研究中】,佛洛伊德已隱晦地暗示這些病人的癥狀都有性欲方面的根源。

用底層的性欲沖突來解釋心理問題 ,似乎與當時的社會背景密不可分。當時的奧地利宗教氣氛濃厚,禁欲主義流行,人們的性欲望普遍得不到滿足,只能壓抑在內心或錯位地宣泄。在【夢的解析】出版後,佛洛伊德立即以極大的熱情投入到發展性理論的工作中。

在1905年出版的【性學三論】中,佛洛伊德將效能量稱作力比多(libido),認為 性驅力是人類的一種本能 ,一切行為動機都可歸結為性本能的沖動。人就好像是本能驅動的能量系統,如果力比多受到壓抑或沒有得到滿足,就會患精神疾病。

並且,佛洛伊德還 將性欲驅力推演到嬰兒上 ,將人類從出生到成人按照性欲發展階段劃分,即著名的性心理階段論。這個理論認為從出生到成人,人類依次透過口唇(如嬰兒吸奶)、肛門排便、生殖器的滿足、學習或交友(潛伏期)、兩性的歡愉來實作性欲的滿足和效能量的宣泄。如果特定時期的需要沒有得到滿足或被過分的滿足,就會導致成人後的心理適應問題。

正如大眾第一次接觸泛性論(把人類的所有行為都視為性本能所驅使)時的震驚和難以接受一樣,佛洛伊德對性欲理論也經歷了從抗拒到接受的過程,最後才是對這一理論堅定地認可並引以為傲。而泛性論也是佛洛伊德最為大眾甚至一些弟子所詬病的理論。也許當初佛洛伊德所接觸的病例中,性欲的壓抑確實能解釋部份問題,但在當今這個性壓抑大大減弱的年代,心理障礙卻依然如洪水猛獸般存在。

除了泛性論外,佛洛伊德更重要的貢獻是發展了諸多跨時代的理論和臨床方法。他區分了意識和潛意識,指出不被個人所察覺的心理現象對行為的影響;將人格分為本我、自我、超我,闡釋道德和本能沖動的沖突對心理過程的影響;他發展了談話療法和自由聯想技術,用傾聽、提問和解釋這些不同以以往醫學的「治療方法」來排解人類的疾苦,也因此成為了心理咨詢的祖師爺。

後人,尤其是接受科學心理學訓練的心理學生們,可能抗拒將佛洛伊德與心理學劃上等號,原因主要包括他粗糙的研究方法(透過個案來得出結論)以及透過對有心理困擾的人的觀察來得到關於普遍人性的結論的有偏性。但不被人所熟知的是,引進量化觀點、尋找適用於一般人的心理學原則也是佛洛伊德所追求的主要目標。

現如今,透過實證的心理學研究,我們可以說佛洛伊德的某些理論可能是對的,某些理論可能是錯的,但更重要的是,佛洛伊德對心理咨詢領域的開創和對後世人的精神啟迪都是人類歷史的寶貴財富。而這些成就,這與他對人類心靈奧秘的好奇、對自己的親身成長經歷和主觀體驗的勇敢剖析以及深厚的知識積累密不可分。

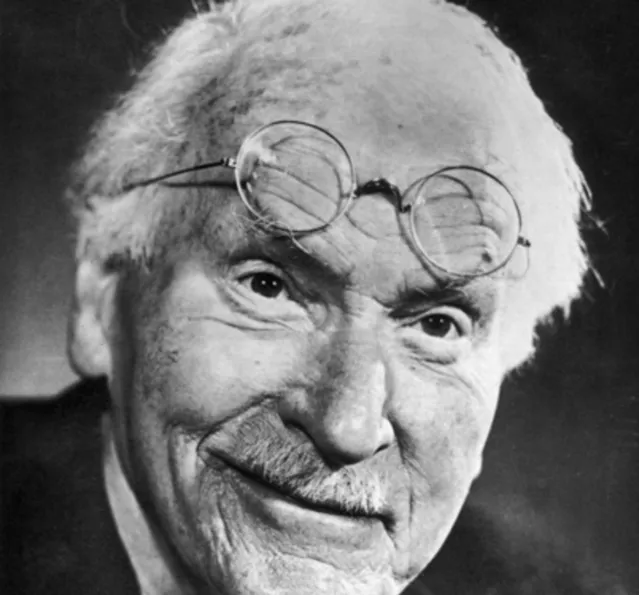

榮格——出走的愛徒,成了一代大師

雖然精神分析理論最初不為大眾所接受,但仍有一些醫生同行們欣賞佛洛伊德的觀點,他們每周三會到佛洛伊德家探討各種心理和神經學問題 [2] ,星期三心理學會由此成立。之後,越來越多的人接受了佛洛伊德的學說,精神分析學派的影響力也逐漸擴大,國際精神分析學會成立。只不過,一些學會成員的看法與佛洛伊德漸漸背道而馳,最後出走,公開反對佛洛伊德的理論,這裏面就包括第一任國際精神分析學會主席,後與佛洛伊德決裂的著名心理學家:榮格。

在佛洛伊德的理論還沒有被廣泛接受的年代, 精神科醫生們從不關心精神病人的內心到底在想什麽 ,是什麽生活經歷和人格導致了精神疾病的出現,預設病人的心理不會影響病癥的解決,醫生要做的就是如何根據規定好的癥狀去作出診斷。

但同樣作為醫生的榮格卻不這樣想,在行醫經歷中的大膽冒險告訴他,正是 病人過去的經歷和由此引發的內心感受導致了病癥的表現 。在自傳中,榮格回憶起在精神病醫院工作時遇到的一個關鍵病例 [3] 。

一位年輕婦女被診斷被收進了這間醫院,醫生在詢問既往病史和各種身體檢查後,將其診斷為「早發性癡呆」,但榮格心理卻持有不同意見。他用釋夢和聯想的方式,成功揭開了這位女性的過往經歷。原來,這位女性與她的真愛因機緣巧合錯過,和另一個男人結婚,在得知自己喜歡的那個男人也喜歡她之後,她便出現了抑郁癥狀,並可能由於照顧不周,導致了四歲女兒離世。

很明顯,這是由於心理發生的「擾動」引發的病癥,但其他醫生的治療方法只是註射麻醉劑和堅守她防止她自殺。於是在猶豫之後,榮格依然決定和這位女性澄清導致她當前問題的心理原因,告訴她在自己看來她的生活和內心發生了什麽,並解釋她的潛意識可能導致她做出了傷害自己孩子的舉動。

這種直白的表達無疑是有巨大風險的,但兩周之後這位女性的病情竟有所好轉,並已經可以出院了,事實證明,榮格的堅持是有道理的。這樣的病例讓榮格更加相信,只有對病人的故事進行調查之後,對病人的治療才算真正開始。而當時的醫學界,與榮格有相同看法的只有不被主流學界所接納和認可的佛洛伊德。

佛洛伊德比榮格年長19歲,是佛洛伊德將心理學引入了精神病學,其關於歇斯底裏癥和夢的基礎研究為榮格指明了研究和實踐的方向。隨著經驗的積累,榮格對【夢的解析】的理解越來越深刻,也越來越認同,他開始頻繁地和佛洛伊德通訊。第一次與佛洛伊德見面時,他們甚至一口氣交談了三十個小時。 在榮格心中,佛洛伊德是導師、是偶像、甚至是父親 。

榮格對佛洛伊德關於壓抑的理論非常贊同 ——病人的心理存在著被壓抑的創傷和矛盾沖突,他也因此多次公開支持佛洛伊德。

但關於受壓抑的內容,榮格和佛洛伊德的觀點卻不盡相同 。佛洛伊德堅定地為性欲論辯護,認為產生壓抑的根本原因是性方面的損傷,但榮格卻認為性的問題只是次要因素,社會適應問題、生活中的不幸遭遇帶來的壓迫感、對個人聲譽的考量等起著重要作用。他在和佛洛伊德面談時,多次試圖闡釋自己的不同觀點,都遭到了佛洛伊德的堅決反駁,兩人的矛盾就這樣積蓄醞釀著。

被佛洛伊德看作理論「繼承者」的榮格,越來越意識到自己和佛洛伊德看法的差異,曾經最重要、最敬仰的導師在他心理逐漸失去了權威性,最終下定決心在【力比多的轉化與象征】一書中公開表達與佛洛伊德相反的觀點,二人就此決裂。

榮格和佛洛伊德對人和人性的看法有著本質區別 ,這或許已經註定了二人最終的分道揚鑣。在佛洛伊德看來,人是受底層沖動和沖突驅使的,是本能決定了人性;而榮格卻相信,人有精神層面的崇高抱負,並且有著改變和重塑自身的力量,這是佛洛伊德沒有重視的,人性的光明之處。

阿倫·貝克——精神分析的終結者

1946年貝克拿到了耶魯醫學院的醫學博士學位,8年的住院實習以及精神病學研究後,在1954年,他加入了賓夕法尼亞大學的精神病學系。

當時該系的精神分析氛圍極為濃厚,系主任肯尼斯·阿佩爾(Kenneth Ellmaker Appel)是美國精神醫學學會的主席,更是一位聞名遐邇的精神分析專家。

早年間的貝克其實挺贊同主流的精神分析方法的,在 1958 年的寫給同事的信中,他寫到:「有一種概念系統特別適合醫科學生和未來醫生的需要: 精神分析。」 [4] 。

他最早的研究就是為了驗證精神分析的概念,但研究結果卻似乎並不支持這一理論的基本原則 [5] 。

這些基本原則抽象、復雜又千人千面,涉及到一系列隱秘而微妙的術語。用通俗但不那麽準確的話來說,就是患者遭受抑郁是因為他們有「抑郁的需求」,是希望透過攻擊自己來重復早年間自戀需求未能得到滿足的模式,或是將對自我的懲罰作為向外界的乞求。

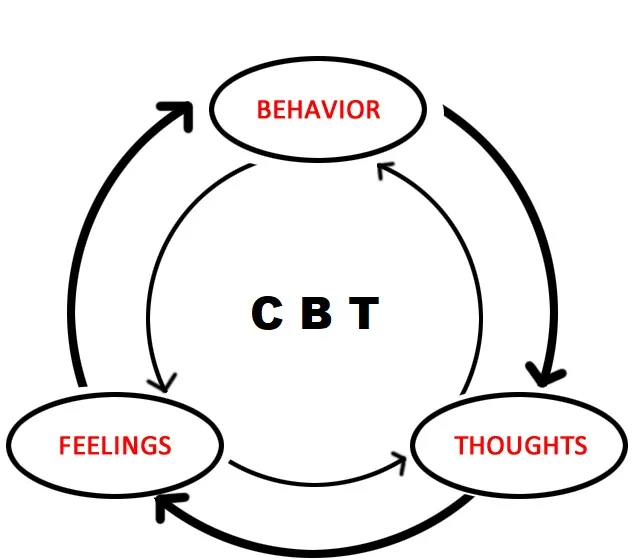

但對貝克的研究來說,抑郁的根源沒有那麽復雜,它指向的是與喪失和失敗有關的 消極的自動化思維 ,來自於「我不夠好」、「他們不喜歡我」的核心信念。

他的研究重點由此變為了幫助病人辨識這些 消極的自動化思維 ,並用更準確、更符合現實的想法替代它,以便最大限度地減少導致抑郁癥的 扭曲思維模式 。

到了60年代,他開始挑戰佛洛伊德的理論,創立了認知療法,引發了心理治療領域的一場革命,這場革命的信條就是:

與其花費漫長的時間去分析兒童時期的不幸,不如學會在當下更有邏輯、更準確地去思考與審視你的人生。

今年,貝克以100歲的高齡與世長辭,但直到離世之前,他還一直在撰寫著書籍和文章。他的精神遺產已經被分享給了全世界的精神健康行業從業者,他們將繼承並行展認知行為療法,以幫助人類擺脫盤纏於內心世界的種種精神問題。

現如今,心理咨詢的流派和技術已經趨於成熟,咨詢師們不僅可以依靠自己的共情和洞察去理解來訪者的內心世界,還可以在成熟的咨詢框架下與來訪者交流。但我們仍會記得,遙遠的時代裏,前人們閃爍的智慧之光。

作者:咕嚕咕嚕 Emeria

參考

- ^ 彼得·蓋伊. (2006). 佛洛伊德傳(龔卓軍, 高誌仁, 梁永安 譯). 商務印書館.

- ^ https://zh.wikipedia.org/wiki/西格蒙德·弗洛伊德

- ^ 卡爾·榮格. (2009). 榮格自傳:回憶·夢·思考(楊德友 譯). 上海三聯書店.

- ^ https://www.verywellmind.com/aaron-beck-biography-2795492

- ^ Beck, J. S., & Fleming, S. (2021). A Brief History of Aaron T. Beck, MD, and Cognitive Behavior Therapy. Clinical Psychology in Europe, 3(2), 1-7.