是所以佛洛伊德文本是有待拉康式闡釋的,否則就會在俗解下顯得特別荒誕。比如題主放上來的這幾張圖就是對佛洛伊德的經典精神分析的「庸俗解讀」。

這段介紹大致上是在講精神分析中的「俄狄浦斯情節」概念,這是佛洛伊德基於他的臨床經驗所假設的一個神話,不光題主覺得這個東西有問題,連佛洛伊德的同僚、弟子和嫡系接班人都覺的有問題。佛洛伊德對家庭關系的神話式武斷曾使得精神分析的理論基礎陷入危機境地,在他晚年,他曾求助於生物學試圖化解精神分析的理論困境,但顯然失敗了。

而後當拉康在著手處理這個問題時,他坦率地承認佛洛伊德為精神分析構築的這一神話性基礎是不穩固的(拉康自稱為真正的佛洛伊德主義者,其關鍵在於,在佛洛伊德停下的地方,重新出發),並引入了符號學基礎來為佛洛伊德的理論重新奠基,拉康的這一行動是在與列維·史特勞斯(準確地說,是史特勞斯的博士論文【親屬關系的基本結構】)的互相啟發下完成的。

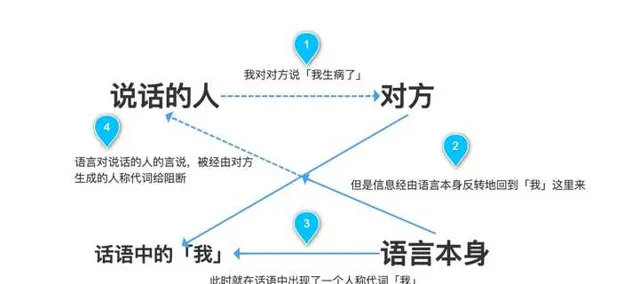

實際上,根據拉康的發現,在人類的語言結構中事實上存在著一種三元關系,比如你對另一個人說:

我生病了。此時,那個正在說話的你需要透過話語中的「我」來見證自身,而這種見證的方式使得話語呈現了一個反轉的結構,即——

你對我說,我生病了這意味著說話者此時需要經由聽話者來見證自己,因此,作為一種對他者所說的話語,是一種讓他者這樣說(的行動)。但同時,到底是什麽在讓他者這樣說呢?也就是到底是什麽在你說話的同時,讓他者對你在說呢?顯然,正是話語的功能本身。這就意味著,當你在說「我生病了」的同時,話語的功能會形成一個「映像效應」,即透過話語本身迫使「他者」翻轉地對你在說「你生病了」,於是在這句話中就出現了四個位置的三元結構:

為什麽說是「三元結構」呢?是因為一開始那個「說話的人」在話語中就被經由「對方到達話語中的我」的路徑禁止了,它在話語結構中是不可捕捉的。在此,如果用拉康的術語來對出現了的這些位置進行標記,那麽語言本身即「大他者」,對方即「他者」,說話的人即「說的主體」,話語中的我即「話的主體」。因此所謂話語的功能無非是一面奇怪的「哈哈鏡」:

首先你要知道的一點是,從根本上來說,人是不會「生病」的,除非有某種預先定義了什麽是「病」的機制(也就是大他者),否則從非病到病之間的連續性變化本身並不存在一個明確的界限,就像是到底是你生病了,還是你需要借由醫療體系而判斷出一個生病的自己?如果沒有一個醫療體系預先在場,並作為一面鏡子如此規定了什麽是「生病的人」,那麽你又如何判斷自己生病了呢?正因「病」這一概念的空洞性,才能使「大他者」作為一個他者而現身。

這樣一種話語結構所產生的三元關系(他者,大他者,映像的主體)無處不在,同樣也與主體家庭關系中的「三元結構」有關。

拉康對家庭結構的分析有一個結構主義人類學的視角,因而其基礎便建立在人類家庭結構的獨特性上,和其他絕大多數哺乳動物不同的是,人類的家庭結構和生理特性可以總結為兩點,一是人類具備獨特的一夫一妻制的三元關系;二是人類的嬰兒是早產兒,就後者來說,人類的嬰兒呈現出在哺乳動物範疇內極為罕見的完全缺乏自主生活能力的現象,相比於其他哺乳動物,如豺狼虎豹,其幼崽在出生時即便缺乏捕獵能力,但至少具備自如活動的能力,而人類嬰兒需要相當長的時間才能具備完善的行走和運動能力,而與之不相符的是,在語言功能的作用下,人類嬰兒自一出生便被賦予了「個體」的命名,同時也賦予了「性別」和「性征」,即使嬰兒此時不具備任何意義上的性觀念和有效的性系統。精神分析觀點認為,人類之所以會缺乏發情期從而與其他哺乳動物區別開,正是因為人類的性活動在作為嬰兒獲賜性征和性別的原初場景中,就被語言功能異化了,人類的性欲不是生物性的,而是符號性,或者說是某種意義上的社會性的。

在嬰兒——兒童的生長和轉變過程中,母親(所代表的那個位置,而非一個固定的角色,比如一個男性同樣可以發揮母親功能)就作為嬰兒與其所處世界的唯一通道而成為嬰兒的「大他者」,從上述的語言功能來看,「大他者」所指代的正是一種中介性角色,嬰兒的啼哭,歡笑和吵鬧都有有待於母親對其做出反饋、解釋並賦予其意義,同時,正是在母親這個大他者的凝視之下(也就是對賦予嬰兒行為意義的活動)嬰兒對自身完成重組。

這裏要註意的問題是,此時的母親並未處在嬰兒所處的前語言的世界中,母親已然處在語言的世界當中了,因此嬰兒從一出生便已然受到了語言的影響,正是母親的語言功能致使嬰兒對自身身體的破碎印象進行格式塔重組,從而經由母親這一大他者獲得了自身的「映像」。

此時母親的話語之功能中所具備的三元關系,使得母親的經由嬰兒完成對自身見證,並在此暴露了母親的欲望,嬰兒從母親身體中墜落而出開始,便失去了一個和諧穩定的二元關系,在此,嬰兒便會發生疑問:Che Vuoi?(你想要什麽?你想要我怎樣?)

這種疑問使得一個不在場者暴露自身,嬰兒意識到自己與母親的二元關系並不穩固,是因為母親的欲望總是朝向別處,於是「父親的功能」便在此確立。這裏的父親同樣是一個「位置」,是一種功能,而非一個固定的角色。父親的位置便是母親的欲望朝向之處。

與母親功能不同的是,父親功能必須要透過一種「缺失」來獲得彰顯——父親是一種象征的功能。嬰兒與父親的連線發生在何時?答案是「賜名的時刻」,從結構主義人類學觀點來看,人類之所以能夠維持一種一夫一妻制的家庭關系,正是因為人類具備了語言功能和賜名的活動,嬰兒與父親之間在血緣上的聯系不具備任何可觀測性,而父親的賜名正是對這種「不可觀測的缺失」的「昇華」,透過受賜一個父之名,嬰兒便獲得了和父親之間在觀念上的聯系,並因此使人類從大多數群居哺乳動物那樣的「所有成員共用一個父親」轉變為「每個男性都能成為父親」,在有了這樣一些思想上的準備,便可以重新審視佛洛伊德的著作【圖騰與禁忌】。

在【圖騰與禁忌】中,佛洛伊德虛構了一個原始神話:初民們為了能夠享用母親,便合力殺死了那個唯一的原初父親,分食了父親的屍體,但也因此形成了「亂倫禁忌」——面對殺死父親的愧疚感,便所有人都約定好了不去與母親發生關系。經由上文所述的符號學機理,便不難看出,這裏所謂的「亂倫禁忌」便是一種對語言功能的內化和昇華,殺死父親的活動實際上是一個萌生語言功能的過程,而亂倫禁忌則是一種「沒有人可以再度成為原初父親」的約定。父親的形象以一種缺位的姿態而獲得了符號化,這便是母親的欲望。母親的欲望如迷一般規定了一個缺位的父親,這個缺位的父親透過自己的姓名與自身產生聯系,人類的亂倫禁忌便是這樣一個過程。此時,這個缺位的父親恰恰也是頒布了「禁止亂倫」之律法的父親,它以一種被殺死的姿態迫使人們產生對人類族群的根本大法——亂倫禁忌——的律法的認同。

這裏的「頒布律法」同樣也是語言性的,受限於語言的功能,人類必須經由規定一個「法外狂徒張三」才能讓羅老師順利地講解法律之意義,同樣的,亂倫禁忌必須經由規定一個不存在的「原初父親」才能建構自身。因此語言是一種失敗的產物,或者說,人類把自身所處的世界進行「形式化表達」的過程本身正是失敗的,拉康在70年代轉向數素、lalangue和拓撲學之前,便有針對性地對數學體系做出批判:

根據馮·紐曼的自然數序數,數學家們可以對自然數做出定義——

\begin{gather} \cdot \,0 := \emptyset \\ \end{gather}

\begin{gather} \cdot \,1 := \{\emptyset\} \end{gather}

\begin{gather} \cdot \,2 := \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \end{gather}

\begin{gather} \cdot \,n^+ := n \cup \{n\} \quad \ \\ \end{gather} [1]

在此,我們可以看出,自然數 1 實際上是一個集合包含了一個空集,也就是 \{\emptyset\} ,更是 \{0\} ,那麽問題在於,如果沒有一個預先設定的數學體系,我們如何定義一個空集 \emptyset \ 呢?因此,這個空集 0 並非沒有包含任何東西,而是包含了對那些無法透過數學體系進行表達之物的禁止——這便是經由語言而產生的父親的律法。換句話說,亂倫禁忌本身便是原初父親的遭遇禁止,也就等價於馮·紐曼序數定義中的 0 。這個 0 ,便是精神分析中所稱的那個產生了禁止功能的「陽具」—— Phallus —— \Phi 。

因此精神分析所稱的陽具並非是男人們真實擁有的那個丁丁,而是人們經由這個丁丁所幻想出來的一個禁止功能,而亂倫禁忌並非是禁止人們與自己的母親交媾,而是人們在對母親的欲望的追問當中,經由父親的隱喻,所生成的一種「認同效應」:當母親所欲望的是父親時,嬰兒們便會對作為一個缺失的父親位置產生認同,而事實上嬰兒們認同的物件是語言因失敗而形成的禁止效應,也就是 \Phi 。而當孩子們對 \Phi 形成認同時,便是他進入象征秩序,並在其中註冊自身的主體性,受賜了一個「自我」。

兒童在象征秩序中註冊自我的過程,其實是發現父親的失敗的過程,換句話說,就是因為他的現實的那個父親總是不擁有 0 的,兒童才能去認同一個擁有著 0 的父親,這個認同過程就是「閹割」(castration)。經由閹割過程中兒童的對於那個擁有著 0 的原初父親的認同,他便獲得了語言功能。

要註意,0作為一個禁止功能,與其說它禁止了母子一體的原初狀態,倒不如說它標記著的是語言這個大他者的失敗,因為在母親經由欲望把兒童的註意力引向缺位的父親的原因,正是因為語言這個大他者在母親那裏的映像效應,因此亂倫禁忌事實上形成於,或者說是標記了人們首度意識到語言這個大他者的失敗的原初場景,而所謂的「母子一體」的原初狀態,與其說人們真的希望退回到那個狀態,倒不如說大他者的失敗所導致的一種效果,它勾引著人們企圖超越那個失敗之處,回退到沒有 0 之前的狀態,但如果連 0 都沒有,那究竟還剩下什麽呢?顯然在那裏是一種絕對的無,這種無並非是「我眼前沒有某物」,而是一種徹底的無,是「無的無」,因此主體在追求那個在 0 之前的原初狀態的過程中,因為屢屢遭遇「無的無」,便會導致「強迫性重復」。

那麽大他者的失敗到底是什麽呢?

再度回到馮·紐曼的自然數序數定義當中,我們知道,如果沒有一個預設的數學體系,那麽自然數 0 是不應該出現的,因為在人類的經驗中不存在 0 ,一個沒有的東西是不存在的,自然數 0 的荒謬就像是一個大學教師在課堂上問「今天有誰沒到」並期待著答案一樣。因此,自然數 0 本身就標記著一個整全的數學體系的在場,就像是教師在課堂上的點名其實是預設了一個整全的全班同學在場,並期待著答案一樣,因此大他者便是這樣一種秩序:它首先預設了自身的在場,並在自身內部首先自指了一個 0 / \Phi 出來,而後再依次叠代這個被自指出來的符號,從而建構了自身的「整全」。這個被自指出來的 0 在更深刻的層面上意味著人們——話語的使用者們——可以目睹到大他者本身,於是語言的使用者們便會扭曲地形成這樣的局面:當我們身處在廬山之中時,我們無法目睹整全的廬山,而當我們目睹到整全的廬山時,我們便不在廬山之中。但此刻大他者的自指出來的 0 導致人們既處在廬山之中,又目睹了廬山的真面目,於是語言的使用者便在此分裂為在外的和在內的兩個「自身」——這就是上文所述的「說的主體」和「話的主體」。

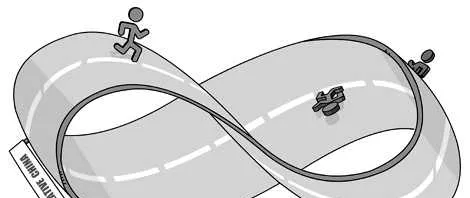

換句話說,大他者之缺失使其自身形成了一個類似「莫比烏斯帶」一樣的東西:

這個莫比烏斯帶只有一個面,因此它中間的中空地帶是「絕對的無」,是「無的無」。

人的自我之所以會分裂為兩個面向,便是大他者這種類似於莫比烏斯帶一樣的運作所產生的效果,那個中空地帶,就是「說的主體」,也是「母子共同體的原初狀態」。這就是大他者的失敗的本來面目。

人的自我便是這樣被大他者所規定,並被語言說出。

所以我們總會覺得我們的自我是無法定義的,是因為當我們試圖定義自我時,便意味著我們在試圖定義大他者內部的「無的無」,因為我們的「說的主體」,便是這個「無的無」本身,並且我們的這個「無的無」本身就是大他者的運作效果。

自嬰兒期間開始,人類便受制於語言的秩序之下,並由於大他者的缺失而產生了一個無限回退的中空,但這並不意味著人類便完整地浸泡在語言蓄水池之中了,畢竟僅有語言的世界是無法讓我們吃飽喝足免於饑餓和病痛,總會有一些「現實」之物去支撐起我們的生命的運作,或者說,去支撐起我們身體的運作。身體問題是個極為現實的問題,畢竟在母親大他者的凝視當中,我們能夠透過映像去對身體進行格式塔重組,在嬰兒由於對身體的不自如的適應過程中,大他者為嬰兒提供了一個「自如有效的身體」,這幅身體與嬰兒原本的破碎且混沌的身體相對,其特性便在於它以機器的方式運作。

什麽是機器運作的方式?拉康在研討班上為我們提供了一個海德格爾式的絕佳說明:

It's a little as though someone in charge of a hydroelectric power station on a wide river, the Rhine for instance, in an attempt to get you to understand what goes on in the machine, were to start going on about the time when the landscape was still untouched, when the Rhine flowed freely, and so on. However, it is the machine that is the source of the accumulation of energy, in this case electrical energy, which can thereafter be distributed and made available to consumers. What is accumulated bears the strictest relation to the machine, above all else. Saying that the energy was already there in a virtual state in the flow of the river doesn't get us anywhere. Strictly speaking, it means nothing, because energy only starts to concern us in this instance from the moment it begins to accumulate, and it only accumulates from the moment the machines are set running in a certain way. Yes, they are kept going by a sort of permanent propulsion that comes from the river's flow, but referring to this flow as though it were the primal organisation of this energy is an idea that can only occur to someone who is utterly foolish. It amounts to conflating this energy with a notion that strictly speaking belongs to the realm of Mana. The realm of energy, even force, is quite different. Well, the same foolishness is to be met in anyone who, by any means possible, seeks out the permanence of what is ultimately accumulated as the element of Wirkung, of a possible Wirklichkeit, in something that has been there in some kind for all eternity.——研討班四,米勒版本,A. R. Price譯本

拉康這個例子如此精準以至於我只能摘錄原文,其大致意思是:自然原本是混沌的,比如萊因河的水流,它的運動並不具備任何意義,而一旦在萊因河上修建了一個水電站,就意味著把萊因河的運動轉換為一種能量,原本混沌的水流便失去了其混沌性,而變成了有單一面向的,用於發電的動能。事實上我們不能認為萊因河的水流原本就具備了足以驅動水電站的「能量」,否則它就不是一種「能量」而是一種「魔力」,或者說,原本的萊因河的水流是無意義和無面向的,而經由水電站的轉換,它才能被視為一種「能量」,這其實就是拉康在轉述海德格爾關於 enframing 這個術語的所表達觀點。

或者說,萊因河在水電站的座架之下也產生了分裂,在其原本的無意義的水流中被分裂出了一個有意義的,可利用的,可被言說的「映像」,正是後者為水電站提供了能量,換句話說,是水電站促使萊因河的水流產生了分裂,並從中汲取了能量。

這個例子足以解釋為何經由大他者所對映出的映像的格式塔身體是一種「機器」,正是經由這具格式塔身體,蘋果會變成食物,可樂會變成飲品,一些混沌之物會轉換為「客體」。因此拉康在第二期研討班上說:

What Descartes is looking for in man is the clock, then what Freud is looking for in man is the steam engine, a machine that balances energy input and output. Let us call this regulation the restitutive function of the psychic organisation. At a very elementary level,[…]not only is there discharge, but withdrawal - which testifies to the still very primitive functioning of a principle of restitution, of equilibration of the machine.如果笛卡爾想要在人類中找到時鐘,那麽佛洛伊德就是要找到「蒸汽機」。

正是因為有了這樣一種身體-機器的視角,似乎佛洛伊德的「能量說」就可以被進一步解釋了,在此我們不做過多文本解讀工作。

經由大他者分裂而出的「象征的身體」是一台機器,或者說,我們每個人都在開高達,但這種身體的機器化過程從一開始便是在象征秩序(同上文的大他者,個人的寫作習慣)的主導下產生的,因此也無可避免地產生悖論性的中空。這種象征的身體與中空的悖論之間張力,便是精神分析所稱的「驅力」(drive),或者說,驅力來自於象征秩序對破碎混沌的身體的入侵,從而引起的身體的不安。作為一個東北人,我可以舉一個每個東北男性都能理解的例子。在我小時候,東北人一般都會去那些集體澡堂,澡堂中有專門的搓澡工,對於處於青春期發育狀態的男性來說,經常會被搓澡工搓到勃起,一旦遭遇這個情況,我就會感到羞愧難當。此刻使我羞愧的,便是「驅力」的存在,驅力之所以能夠成為驅動我們身體-機器開通起來,正在於它是被象征秩序入侵的實在身體,此時驅力便會假定存在一個客體能夠使得這種因遭遇異常而不安的身體安定下來,這個東西是什麽?我們再返回到那張能夠代表大他者運作模式的莫比烏斯帶,顯然,能夠使因象征秩序的入侵而安定下來的客體,正是那個能夠填補莫比烏斯帶的「無的無」的中空的客體。象征秩序的入侵之所以會使得實在身體躁動不安,正是因為象征秩序是不完備的,有著一個「無的無」的中空,而能夠時期安定下來的手段,也正是假定存在一個客體能夠填滿這個「無的無」的中空,這裏就引出了拉康在十一期研討班中討論的「交叉帽」圖:

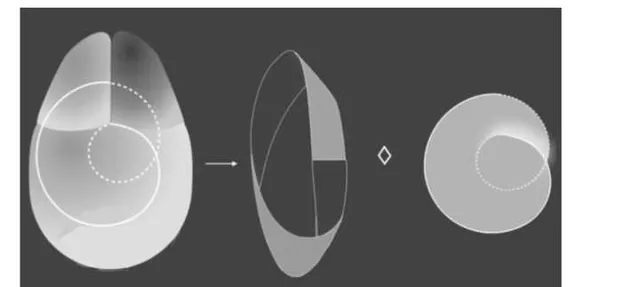

在此,莫比烏斯帶所圍合的那個圖形,就是十字帽,從另一個角度來看它是這樣的:

這並不是一個三維圖形,而是為了契合外圍的莫比烏斯帶而在中間的塌陷處變為了一個二維圖形,一個平面,並與外圍的莫比烏斯帶構成同一個表面。十字帽圖的特征在於,它也可以從表面的任意點環繞整個表面再回到原點,形成如第一張圖上所標識的倒八字軌跡。

但註意,這樣一張圖並不意味著真的能有什麽東西去滿足客體,這張圖只是試圖在闡釋一個悖論:驅力所追求的目標並非是某個具體的目標,而是中空,這個中空被填滿時,就會產生中間的交叉帽圖,這就意味著被象征秩序所宰制的主體與外在世界之間不存在內、外的區隔,而是一個連續性表面。

但事實上到底是什麽東西能夠使我們這幅遭遇象征秩序入侵的實在身體得以徹底安定呢?顯然,是死亡。因此驅力追求的其實是死亡,在這個意義上,拉康認為,所有驅力都是死亡驅力。換句話說,能夠填補大他者內在缺失的「無的無」的東西,正是死亡,或者說,正是驅力的運動過程本身使得人們獲取了關於「死亡」的理解。象征秩序為人類提供的死亡概念是如此冷酷、悖論和危險,並且也是如此讓人琢磨不透和難以界定,其原因正在於它是填補象征秩序內在空缺的客體,死亡這一概念足以暴露象征秩序的內在缺失,正因如此,拉康在第七研討班中認為,死亡的無意義性會使得象征秩序進入僵局,使得其暴露大他者的內在不一致,因此就有必要讓死者能夠在象征秩序中「再死一次」——這就是「葬禮儀式」。

事實上如果沒有大他者為我們分配的主體性的話,即沒有一個「我」的話,死亡本身便不存在了,我們的肉體喪失生機後在泥土中衰敗,會繼續滋養土地上的其他生物,參與到無休止的大自然的迴圈當中,這就又會引出海德格爾的名言「Sein zum Tode」——主體是一種向死的存在。

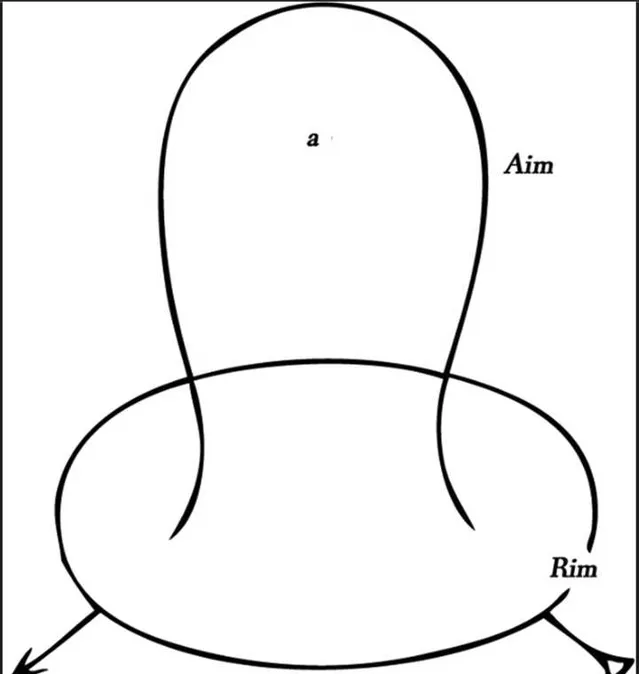

因此相對於主體的客體實際上是一個缺失之物,它總會以主體的不滿足或異常的形式出現,它無法被填滿,進而引發了「強迫性重復」,拉康在精神分析的四個基本概念中提供了這樣一張圖來說明這個道理:

圖上的 a (objet a)也就是那個能夠填滿大他者的內在空缺的交叉帽,從 \Delta 開始的箭頭則是主體的驅力的運作,主體的驅力在象征身體的內在空缺的邊緣處扭轉向 objet a 所在的外部,並由於交叉帽的連續表面繞行一周後回到空缺的邊緣(再度回到象征身體),因此,驅力的目標就因 objet a 的特質(填補「無的無」的不可能性)而變成不斷重復自身的迴圈。

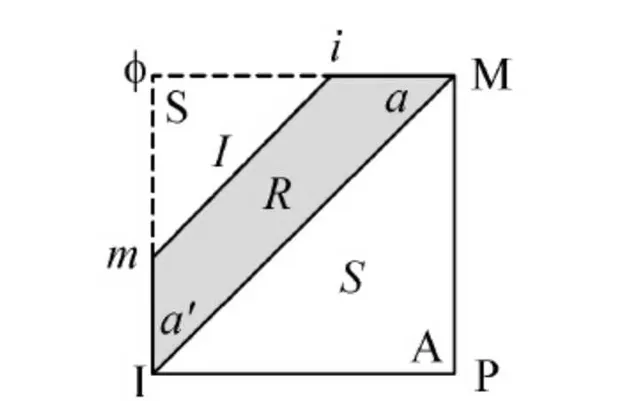

有了這些準備工作之後,我們就可以切入雅各·拉康在【客體關系】研討班中談論的「挫折的辯證法」和對俄狄浦斯情結的重新奠基了。在此之前,我們需要透過拉康的 R 圖再來回顧一下主體在俄狄浦斯期中都經歷了什麽:

左上的 \Phi i m 即為主體在認同父法前,經由母親大他者( m )生成出( i ),在此,主體認為那個處在母親大他者凝視之外的自我( S )便是便是能夠滿足母親欲望的 \Phi 。

右下的 PMI 則是主體對父法的認同過程,此時代表父親的 P 成為 A ,主體 I 對母親 M 的欲望使得新的大他者父法出現。

此時如果一個父親 P 能夠經由對折而與母親的欲望 \Phi 重合的話,則意味著主體所認同的父親並非一位有缺失的父親,而是一位擁有著陽具的父親。但事實上父親 P 正是因為也是一個有缺失的大他者,從而在對折之後無法與 \Phi 重合,便有了 iMIm 所構成的間隙予以填充,事實上這裏的實在(用這種寫法比較直觀: iI,mM )就是概念的分裂中的裂隙,和辯證法的自我差異本身。

因此,這幅 R 圖實際上在說明的是:主體在象征秩序當中遭遇了象征秩序本身的缺失和內在不一致,並因此想象出了一個母子二元的原初完滿狀態(所以在母子二元狀態中會出現一個 \Phi ,並且這個 \Phi 是想象性的),但由於大他者不擁有「陽具」,便需要經由實在的間隙來填補想象的匱乏。不難看出,這裏的實在正是莫比烏斯帶內部的中空。

本質上,始終還是象征秩序的運作效果。

這裏,左上的 I 即為 Imaginary,右下的 S 則為 Symbolic ,中間的 R 即為 Real——想象、象征和實在。

左上的 \Phi i m 之所以是虛線,是因為它從一開始就是被虛構出來的遺失的母子共同體的二元狀態,而 the Real 則是填補了象征之匱乏的虛構。這裏的 I、R、S便是拉康式精神分析地形學。

更進一步地,拉康在【客體關系】研討班中區分了三種欠缺的模式:

這裏針對客體還要補充的一點是,由於客體所印證的不可填滿的缺失所導致的重復,因此:

We have already managed, thanks to a number of points that have also been spelt out by Freud, to give some depth to the notion that the object is only ever a re-found object, based on a primary Findung .研討班【客體關系】

客體是一個「重新發現」,並且由於客體本身具備著一種原初的隱喻,因此:

This means that the Wiederfindung, the re-finding, is never satisfactory.研討班【客體關系】

客體始終是要再去發現(現在進行時)的。(答案寫得太長了,不知道應該往哪裏補充,就寫在這兒吧)——這個就是重復。

回到拉康的這個二維表格中來,這個 agent 實際上指代的是「施動者」(我曾見過兩個因為水平過差而把這個詞轉譯成「代理」的蠢貨,一個是寫出了【閱讀你的癥狀】的吳瓊,另一個是我同事),其原文是:

I simply want to add something that is also going to have a certain scope, and this is the notion of an agent. Here I'm making a leap that would mean having to come back to the imaginary triad of mother, child and phallus, but I don't have time for that. I simply want to complete the picture. The agent will also play a part in the lack of object.Regarding frustration, we have the paramount notion that the mother plays this part. But is the agent of frustration symbolic, imaginary or real? And what is the agent of castration? Is it symbolic, imaginary or real? What is the agent of privation? Is it ultimately something that has no real existence whatsoever, as I said earlier? These are questions that at the very least warrant the posing.

——【客體關系】研討班

我就不懂了,什麽腦子才能把 Agent 這個詞轉譯成「代理」呢?

下面我們來玩一個填字遊戲——就像拉康在【客體關系】研討班上做的那樣。

根據我上面的論述,castration 的所指出的客體的缺失,就是那個 \Phi ,想象的映像認同功能所指出的 frustration 的客體便是母親所欲望的父親位置,而實在的 Privation 的則是象征與想象的不重合之處,因此實在本就是一個「洞」。

而這三者的施動者就是:

· 象征父親經由缺失而指出的是一個「擁有著 \Phi 的原父」;

· 為主體提供映像功能的母親大他者由於處在象征秩序當中,因此她總是欲望著別處,對於嬰兒來說,此時缺失的便是乳房(一個意象,是指母親的哺育功能);

· 而填充了那個想象與象征之間的間隙的實在之所以會以一種匱乏的姿態出現,正是因為在處於象征秩序的母親的欲望之中,曾出現過一個兒童進行想象性認同的完備的父親,因此其缺失的便是一個能為大他者提供完備性的「象征的 \Phi 」。

這個填充好的表格就是:

| Agent | Lack | Object |

|---|---|---|

| 原初父親 | 閹割 | 想象的陽具 |

| 象征的大他者母親 | 挫折 | 實在的乳房 |

| 能滿足母親的想象性父親 | 匱乏 | 填充大他者之缺失的象征的陽具 |

當主體遭遇象征母親的缺失時,它就失去了能給他提供完全滿足需要(需要和要求的減法,這個理論太過著名我就不浪費時間講了)的乳房,因此他就幻想母親在欲望著一個擁有陽具的象征父親(自己的名字),而當他意識到父親也沒有陽具的時候,就會認同於那個原父從而接受閹割。

所以主體的想象功能本身是實在客體的缺失,象征功能是個想象客體的缺失,實在功能是個象征客體的缺失。

顯然,這個俄底浦斯三階段實際上就是拉康的邏輯時間三階段,本質上是個賽局過程,而這個表格實際上是個賽局矩陣。拉康很早就開始接觸賽局論,這點在劉禾的一系列研究中就能看出來。

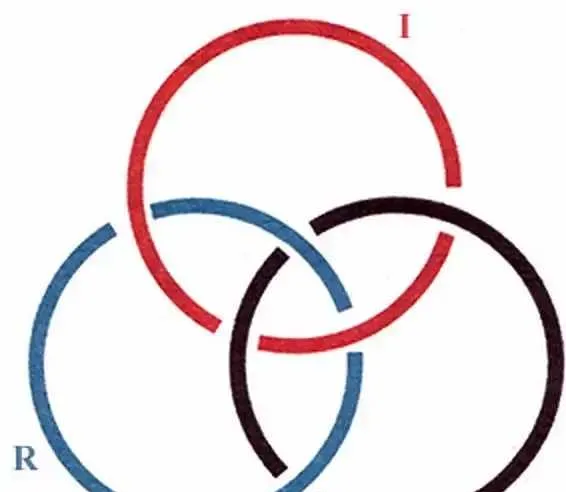

正是因為這施動者(大他者)和所缺失的客體始終不在同一向度上,才導致想象、象征和實在都有著不同的缺失之面向,於是就有了臭名昭著的波羅米結:

說實話,這個波羅米結放在平面上觀看很容易讓人產生誤解,可以自己動手黏一個出來,有個三維空間去表征這個東西就很明顯看出三者的不同維度和中間的中空了。

主體本身便是一個在其上不斷迴圈往復的運動過程本身了。但事實上,這一缺失本質上還是大他者的缺失,也就是象征秩序的「無的無」的中空。

這就是拉康為俄狄浦斯情節的重新奠基。以上

參考

- ^ 來自 @Zeta Eta 的精彩回答 https://www.zhihu.com/question/6496308914/answer/58393625853