自學生時代開始,社會學家姜以琳就對人與人之間的位置感到好奇。

她出生和成長在台灣,讀書時對貧富差距的認知是,老師讓同學們買一把尺子,她買了一把普通的尺子,但發現班上有同學用50倍的價錢買尺子,「只是一把尺哎!」

姜以琳的本科專業是人類學,碩士期間轉為社會學。讀書期間,她對社會分層理論產生了濃厚興趣,十多年前,在賓夕法尼亞大學攻讀博士學位期間,她將研究重點轉向了社會教育學。

在那之前,姜以琳看待教育有一種理想主義者的天真。她認為教育是人類向上的階梯,人們可以平等地獲得提升自己和覆寫命運的機會,比如她作為一個台灣普通中產家庭的小孩,便是透過教育走向了更大更遠的世界。

但現實很快修正了她的想法。世界範圍內,教育社會學家們都對教育和社會分層之間的關系感到悲觀,教育非但沒有促進公平,反而不斷加劇著階層分化。精英家庭有足夠的資源保障下一代完成精英身份的復制,普通工薪家庭和底層家庭的學生卻身處一場不公平的遊戲中,透過教育完成階層向上流動,隨著世界經濟格局的激烈變動變得愈發艱難。

讀博期間,姜以琳註意到,在西方學術界,對精英階層的研究蔚為流行。但在自己成長的東亞社會,相關研究尚是空白。2012年,為弄清東亞教育中精英學生的培養機制,姜以琳在北京排名前十的五所頂級高中裏,選取了28名學生進行田野調查,最終寫成【學神:走向全球競爭的中國年輕精英】一書。

在姜以琳的研究中,她將全國收入前10%家庭出身的學生定義為精英。她在北京幾所頂級中學跟蹤調研的28位元學生,分別來自學校的國際部和國內部,受訪家庭所報告的收入中位數約達中國城市三口之家收入最高10%標準線的兩倍。除一位家長外,其他所有家長都表示有能力全自費送孩子到美國私立大學就讀四年。這些家庭的父母在20世紀80年代末基本都上過大學,在當時的中國人口中屬於受教育程度最高的1%~2%。他們中許多畢業於北大、清華,部份擁有研究生學位,少數還有國外交流經歷。在28名學生中,除一人外,所有學生的父母中至少有一人是高層管理者或從事專業工作。

調查期間,姜以琳和這些來自北京富裕家庭的青少年一起上課、逛街,同吃同住,走訪他們的家庭和學校,也分享他們青春期的心事和秘密。一個從未向外界展開過大門的世界容納了姜以琳作為旁觀者和研究者的好奇。

姜以琳看著這群金字塔尖上的青少年走上既定的人生道路,見證他們成長、蛻變、融入世界的過程,也讓她對世界的參差有了更深刻的體悟和認知。人與人之間的差距遠遠不是一把50倍價錢的尺子可以衡量。

這群處在天真爛漫年紀的青少年,在匯聚了最好資源的頂級中學裏,習以為常地,用考試成績和輕松程度劃分著自己身處的等級,學神、學霸、學渣、學弱,不同等級指向著各自在群體中的位置。

姜以琳驚異於這套系統的冷酷,也對它背後隱匿著的天賦迷戀感到擔憂——因為不可否認的是,信奉並且在這套系統裏走上高位的人,大機率會在進入社會後繼續身處高位,換句話說,他們如何理解和認知世界,很大程度上會影響未來世界的樣子。「如果未來的社會經濟精英認為窮人或教育程度較低的大眾是由於先天能力的缺乏而處於糟糕的生存處境,他們就不太可能對世界各地日益加劇的不平等現象提出異議。」

對精英階層保持反思與批判的同時,她也樂於看到整個社會一起面對教育中存在的種種問題,讓我們的社會有機會和可能,向著平等的方向,更進一步。

以下是我們與姜以琳的對話——

文 | 金殼

編輯 | 魚鷹

營運 | 小兔

M=每日人物

J=姜以琳

他們身上天生具備超高的「配得感」,我成績超群,我理所應當擁有眼前的一切。

M:【學神】一書的源起是你在賓夕法尼亞大學攻讀博士期間的論文,相比於中產和底層教育,社會學家對精英教育的關註和研究要少得多,是什麽促使你開始關註這個議題?

J: 我當時在上一門家庭社會學的課程,那期間我看了一些書,特別像【Privilege】(【特權】),那是一位美國學者透過考察一所美國精英學校的日常,講述美國精英意識和行為如何形成的著作。那本書很有趣,但我覺得它沒有辦法反映出我所知的東亞的狀況,所以就想知道在不同社會情境之下,東方,特別是東亞地區的精英教育是怎樣的。後來就開始聯系有沒有哪一座學校或哪一個城市,能夠支持我去做這個題目。

一開始我聯系的是台北的學校,畢竟是自己的家鄉,我以為會容易些,但結果我聯系的所有學校都拒絕了我,理由是高三學生要備戰考試。之後我又聯系了上海的學校,也被拒絕。

相比而言,北京幾所學校的管理者要自信和開放得多,其中一位校長直接跟我說,我們學校在上升期,我們不怕被看,這個題目就這樣定了下來。當然這其中也有許多其他因緣,在北京為我牽線和擔保的是兩位院士,就這樣我把美國社會學一個蔚為潮流、還算新穎的題目,帶到了大陸地區,我在北京開始了自己的研究。

M:對一些受訪者來說,賓夕法尼亞大學在讀博士的身份客觀上也為你的研究提供了幫助?

J: 是的,我一開始沒有想到原來賓大博士生的身份會有這麽重要的影響力,我也沒有想到家長們會那麽在乎,更有趣的是,對家長和老師們來說,他們在乎但好像又沒有那麽在乎,賓大不賓大沒有那麽重要,只要常春藤就行,我記得我在一個學校呆了一整年,好多人見到我還會說,那個「哥倫比亞大學來的女博士」,對很多人來說,作為精英教育的既定目標,藤校的確是有一層光暈的那種感覺。

M:開始這個題目之前,你在海外一定也接觸過大量大陸地區的精英學生,那個時候你對他們的印象是什麽?

J: 自大陸前往西方求學的學生,一定程度上代表著全球化語境下中國新一代精英群體的樣貌。我在書裏有寫道,對這部份家境殷實、日子過得舒適、接受世界一流教育的年輕人來說,「他們去到美國大學可推動當地豪車銷售,去往歐洲則以學費支撐歐洲私立學校運轉。」

一些媒體報道也熱衷刻畫類似的群體形象,以之作為中國崛起的佐證。我在賓大讀書的時候,也會接觸來自四面八方的大陸學生,相比於媒體故事中的誇張形象,我更多看到的是一群很努力、一直很奮鬥的年輕人。但那個時候我不會把他們看作多麽精英的群體,後來在北京的研究修正了我許多想法,事實上能夠去那裏讀書的學生,如果不是靠獎學金,大部份人一定都是家裏出資支持,客觀上他們當然屬於精英階層,相比於社會更大多數群體而言,他們家裏的背景很好,學校資源也非常豐富,更重要的是他們自己也非常努力,很誠實地說,以一種同學看待同學的目光,我覺得他們是一群非常可敬的對手,就是天時地利都有了,家裏有錢,學校厲害,而且還非常努力。

▲

圖 / 劇集【天空之城】

M:但就社會學研究而言,事實上是習慣對精英階層持一定的批判態度的,這是否會讓你在之後的調查研究中面臨矛盾?在北京接觸這些精英學生的過程中,你大概什麽時候意識到這些孩子身上是有「特權」的?

J: 確實會有矛盾的感覺,最初我接觸他們的時候,他們只是十幾歲的小孩,有著十幾歲孩子的天真可愛。但當你把他們納入到社會學的研究當中,納入到一個更廣闊的視野當中,你會迅速意識到,他們身處的階層、可支配的資源、獲得的機會,是遠遠超過普通和底層家庭出身的孩子的。

具體來說,其實我是在調查結束,回到美國做分析的時候,才真的意識到原來他們是一群有「特權」的孩子,因為一起相處的時候,一方面很努力想要融入,一心一意想要知道他們在想什麽,盡力用他們的眼光來看世界,所以一開始我對他們沒有那種想象,但是最後做分析的時候我才意識到,原來我的筆記裏面充滿了這些孩子向我展現自己不一樣的能力或特權的記錄,這些事件在我做樣本分析時,真的是太多了。

比如他們可以不分時間和場合對家長和老師提出要求,基本是一群可以在自己小世界裏為所欲為的年輕人,用更學術的詞語定義,他們身上天生具備超高的「配得感」,我成績超群,我理所應當擁有眼前的一切。跟他們一起相處了一年半之後,甚至我都覺得這些是非常正常的事情。

回到美國之後,我跟導師討論我在北京的見聞,包括當時跟【學神】英文版的編輯一起討論,那時候我才意識到,或許是我在田野調查的過程中介入太深,或是當我進入到一個精英的環境中,時間長了就把一切視作平常,一開始我是忽視了這些孩子身上所具備的「特權」的。

M:做田野時需要沈浸,做分析時需要抽離。

J: 對,日常接觸這些青春的生命,我覺得每個都非常可愛,可以說毫無批判意識。我就是一個大姐姐的身份,一個朋友的身份,所以後來轉換成分析者的時候,這個轉變是整個研究裏面最困難的一件事,從大姐姐和朋友變成一個客觀中立的研究者,然後社會學又要求我們盡可能用批判的角度去看所有的事情。

M:可否舉一些更具體的例子來說明,在學校,精英學生跟老師的互動是怎樣的?他們的特權體現在哪些方面?

J: 首先這些學生所在的學校本身就是身份的證明,學生們中間會流傳各種小道訊息,比如某段時間,學校裏的名師會突然神秘消失一陣子,雖然沒有任何官方訊息,但學生們深信不疑,自己的老師很有可能就是高考命題組的成員。

在學校,這些學生甚至同老師是利益共同體的關系,他們的成績越好,老師也會獲得相應的利益。這樣一些老師本能地會把精力放到成績更好的學生身上,這在一定程度上也助長了學生的特權意識,學神和學霸會天然覺得,老師的幫助應該隨叫隨到。

有個學生在申請藤校的過程中曾一度非常焦慮,她覺得自己的材料寫得不好。申請截止前的最後一天晚上,已經過了晚上10點,那個學生很自然地撥通老師的電話,要求對方幫她修改材料。

她非常直接,沒有任何不好意思,她甚至知道這個時候跟老師提出要求會招致對方不悅,但也知道老師最後一定會滿足她的要求。精英學生在與周圍世界的互動中一直享受著類似的特權,他們天然認為自己值得眼前的一切,自己就應該這樣被重視、被優先對待。

M:你對一些學生進行了家訪,在家庭層面上,你觀察到了哪些細節?

J: 我在研究中接觸的精英家長有許多共同點,他們都頗具影響力,掌握豐富的資源。這些家長將獨生子女的升學準備工作視為一個家庭計畫,傾盡財富和人脈為其服務,比如他們可以為孩子向社會有名望的人士獲取推薦信,或者將孩子的文章出版並邀請校長作序,這些都是普通家庭難以想象的。很多時候,人們擁有特權而不自知。

在家庭內部,因為這些父母把孩子升學當作頭等大事,這種對孩子的高度支持無意中也培養了精英子女的特權意識。我曾去過一個學生家裏,那天他的父母其實一直在家,但整個下午除了臨近傍晚他媽媽用很小的聲音接了一個電話,我幾乎沒有聽見任何聲音。我問那個孩子父母平常在家裏幹什麽,他告訴我爸爸媽媽就在隔壁看電視。我說我還以為他們在午睡,因為一點兒聲音都沒有。他聳聳肩膀說,那是因為他們把電視靜音了。

還有一位高知母親,有天她突然接到女兒的電話,讓她幫忙做個海報。這個媽媽很快便印出一張人形大小的海報。但我之後再說起這件事,沒人在意這個細節,他們不覺得這是什麽值得說的事。這看似舉手之勞的幫助,當然也是一種他們不自知的特權。

▲

圖 / 電影【寄生蟲】

他們從小耳濡目染的是,他們是最優秀的,所以他們得去清華北大,要進藤校,偏離這條軌域的人生是不可想象的。

M:調研過程中,最讓你驚訝的是什麽?

J: 剛到北京的時候,我的選題方向跟現在完全不同。當時原本想做「精英學生如何選擇學校」,最終這個方向沒有進行下去,反而寫成了學生地位體系的研究。學弱-學渣-學霸-學神的四個等級是訪談中學生告訴我的,當時我驚訝於北京這些精英學生,他們這樣自覺而熟練地將彼此和同學區隔開來,並依此界定和認知周圍的世界,通常他們提到某個學生,會很自然地提到哪個是學霸,哪個是學渣,哪個又是大家崇拜的神一樣的人物。

在台灣,雖然成績也會從方方面面影響學生的彼此認知和社交,但通常大家不會這麽直接給自己和他人貼上標簽,不太會有這種刻板印象。

對我調研的幾所北京頂級高中而言,客觀上這些高中本身就是名片,在進入這些高中之前,戶籍、家庭背景、學習能力已經全程對生源進行了異常苛刻的篩選,有機會進入這些高中就讀的孩子,家庭背景本身就很不一般。這些孩子中成績最優異的那一小撮,自然也就是金字塔尖上的明珠了。

M:成績決定一個學生在群體中的價值,這種系統化的區分對這些精英學生認知周圍的世界產生何種影響?

J: 我采訪過一個曾是學渣的男孩,他在高二下半學期開始突然發力,最終成為一名學霸,後來他考上了復旦大學。高考結束後的那年暑假,我約他一起喝咖啡,在我們談到高中同學時,他很自然地提到在他的高中生涯,成績幾乎是獲取周圍人註意的唯一方式。「如果我成績不好,就沒有我的位置,我只能被埋沒在人群中。那樣我就不存在了。」他會直接這麽說。

我當即反駁了他,我不認同這種對人的區分方式,但他很平淡地告訴我:「高考已經過去一個月,我已經忘記了很多不重要的人,像那些考試不好的人,分不高的人。如果你不比別人出色,被忘記是很正常的。為什麽有人要記得你呢?沒有理由。」

▲

圖 / 劇集【小歡喜】

M:關於精英階層,外界通常會有一種既定的道德期待。對這些在寵愛中長大、又把這種寵愛視作稀松平常的年輕人而言,除開自己的優秀和生活條件的優渥,你在他們身上觀察到過諸如責任、同情、對不平等的反思、對社會不公的關註這些品質嗎?

J: 像剛才說的,最開始跟他們相處的時候,並沒有覺得他們占據的社會資源會造成社會不公平,有一點很重要,我覺得這也可能是大陸地區義務教育或是高級中學教育的一種成功,這些青春期的孩子有著非常旺盛的求知欲,歷史地理政治這些課程深受他們喜愛,很多孩子掌握的知識遠遠超過應試的要求。

他們都會關懷現實世界的社會問題,他們會討論偏遠地區的貧困和教育,那裏的孩子們都要自己帶著桌椅板凳去上學。我記得我剛到北京的時候,新聞裏常出現蝸居、城中村、打工子弟受教育權等問題,這些同樣在北京存在和發生著的社會現實並沒有被隔絕於精英學生的視野。這一點我覺得北京的小孩比台灣的小孩做得要好,台灣小孩不怎麽批判社會,現在可能比較多一點,但是10年前他們是不怎麽批判社會的,而10年前北京這群精英高中生充滿了批判精神,他們會覺得社會存在很多問題,現實社會中有非常多的問題急需想辦法來解決,解決了這些問題,才能讓社會變得更好。所以我覺得在他們所處的年齡,他們對於社會問題的看見是足夠的。

M:你追蹤了他們七年時間,有一個問題是,我們上述提到的這些品質,多大程度上會影響他們未來的人生選擇?

J: 這是精英階層完成自我復制過程中一個很重要的問題。這些學生因為他們精英的身份,某種程度上,他們的人生路徑是固定的——也就是成為下一代精英。我覺得這可以被看做是一種社會的桎梏。他們是一群精英階層青少年,精英階層有屬於自己的既定規則,這些孩子需要順應這個規則,前一代的精英或整個社會的氛圍時時刻刻都在告訴他們最重要的東西是什麽,他們就需要去得到最重要的東西。至於其他,包括他們在青少年時代強烈在乎過的社會公平、正義,人與人之間的不平等這些問題,更大程度上只是構成他們成年過程中對整個世界的認知,像是一種少年的熱血,關註世界的熱情。但是到最後,他們中的絕大部份,還是會成為順應社會的人,成為新一代精英。

M:你覺得是什麽造成了這種結果?

J: 如果一個社會中占據資源最多、最有地位的一群人,是致力於改變社會不平等的人,並且這種改變是被大眾鼓勵和認可的,那麽對年少的孩子們來說,他們就有可能成為這樣子的人。但如果我們的社會覺得最重要的是大家要各自努力賺很多錢,要走上高位,要擁有好的工作,過富貴的生活,那孩子們就會成為那樣子的人。

這群精英學生,他們從小耳濡目染的是,他們是最優秀的,所以他們得去清華北大,要進藤校,偏離這條軌域的人生是不可想象的。

▲

圖 / 電影【天才槍手】

M:這條軌域,是全社會參與塑造的。

J: 對。我們可以回想一下,每年高考前後,我們的媒體、網路,我們整個社會最關註的是什麽?我手機裏收到的推播幾乎都是某某學校有多少學生上了清北,有多少總分超過700的考生,高考開分成為人生分岔的關鍵時刻,我們整個社會的氛圍就是這樣,它是非常單一的。那麽對我調研的這群孩子來說,他們能力好、成績好、家境好,他們接受到的概念就是清華北大是最重要的,當然他們也能做到,所以最後他們就按部就班地完成自己的人生課題,完成階層復制的使命。這也是我研究的主要結論,整個社會的桎梏壓在他們身上,最終他們又會把自己貢獻給這種桎梏,成為桎梏的一部份。

當然這裏面也有極少數的學生,可以打破這種想法,決心去做自己所喜歡的事,像是去做環境保護或者是去拍紀錄片,要麽去研究氣候變遷,去做自己熱愛的事情,去讓這個世界變得更好,但是這些真的是少數,而且這些人通常會被周遭人標識為敢想敢做、勇於做自己之類,那言外之意還是,這不是主流的選擇,甚至是離經叛道的選擇。對絕大多數「學神」來說,他們最終都會順應社會潮流,走上既定軌域,滿足周圍人的期待,很少有什麽例外。

M:對這些精英學生來說,在朝著既定軌域前行的過程中,由家長、老師、學校共同構築的成人世界所扮演的角色是什麽?

J: 對於精英學生中的佼佼者來說,一個很簡單的邏輯是,如果在眼前的路徑裏面,輕輕松松就能做到最好,我就是「神」。家長會滿意,老師的績效和學生的表現直接掛鉤,這些孩子的成績將進一步擦亮學校的名片,我們可以看到,在這個系統中,「多樣性的選擇」是不存在的。成人世界所扮演的就是這種角色,這些孩子的人生中,「我想成為什麽樣的人」這個概念是模糊的,所有大人都不斷在告訴他,「你該成為什麽樣的人」和「你能成為什麽樣的人」。

M:所以精英復制的過程,也是多樣性消失的過程?

J: 本質上說,成人世界、我們的整個社會都沒有給這些孩子提供多樣性的選擇,擺在他們面前的只有那條唯一的窄路。但另一方面,這條窄路又是千千萬萬普通家庭的孩子難以企及的。精英階層就是以這種方式完成了自己的復制和迴圈。

▲

圖 / 電影【墊底辣妹】

在我們的教育實踐中,長期以來普通人也在享受造神。很少有人意識到,我們每個人的這種慣性和認知,是不是都在加劇整個社會的分層?

M:這個研究對你個人的改變是什麽?

J: 剛開始做這個題目時,我才26歲,當時我對大陸的生活完全陌生,到了北京後買了我人生中第一部智慧型手機,第一次用微信。那時候感覺北京太大了,讓人感到渺小和寂寞,我記得拿到手機後我把自己的名字輸了進去,這樣至少我的通訊錄裏有一個聯絡人。

那也是我第一次到北京,這群孩子是我在大陸唯一的朋友,我們的友誼一直到今天仍在持續。這也是為什麽在開始分析研究之後,我內心時常感到矛盾。

但是社會學的魅力也在於此,在這些孩子身上,我不只收獲了友誼,更重要的是一種看待現實世界的方法。作為教育社會學的研究人員,我的觀察和記錄一方面增強了我對於精英階層的批判,另一方面我也學會了從不同角度看同一件事情,而不是從我原有的中產角度,或者從一個宏觀架構下粗暴地把他們看作來自富貴家庭的討厭鬼們、一群背著精英原罪的家夥。這樣除了激化矛盾之外,對認識真實的社會沒有任何幫助。

窺見他們生活的過程,我更希望的是我們所有人的思考都能更進一步:這些桎梏的成因是什麽,或者說形成機制是什麽。我們都盼望社會能夠盡可能公平胡平等一些,但很少反思我們每個人在這裏面的角色,我們是否願意走出單一價值的迷陣,願意我們的孩子擁有更多的可能性?

M:你在書中提到,對那些學習能力不那麽強的孩子來說,事實上他們也自覺配合著「膜拜學神」的遊戲。下位者無法沖破眼前的規則,於是更加投入規則?

J: 這個問題不只是在學生之間,在我們的教育實踐中,長期以來普通人也在享受造神,也在享受這種眾聲喧嘩,一個普通的學生,如果自己的學校出了多少個清華北大,也會跟著與有榮焉。似乎只有造出一個又一個神來,才能原諒自己的平凡。造出個神來,然後去仰望他,崇拜他,放眼整個東亞社會,我們似乎一直有這種慣性,大家都很喜歡看這些故事,讓自己獲得一時的快感,年年有考試,年年有快感。

但似乎很少有人意識到,我們每個人的這種慣性和認知,是不是都在合理化整個社會的分層?我們被這種社會分層所限制,但看起來又特別積極維系這種限制,這是很吊詭的一種關系。

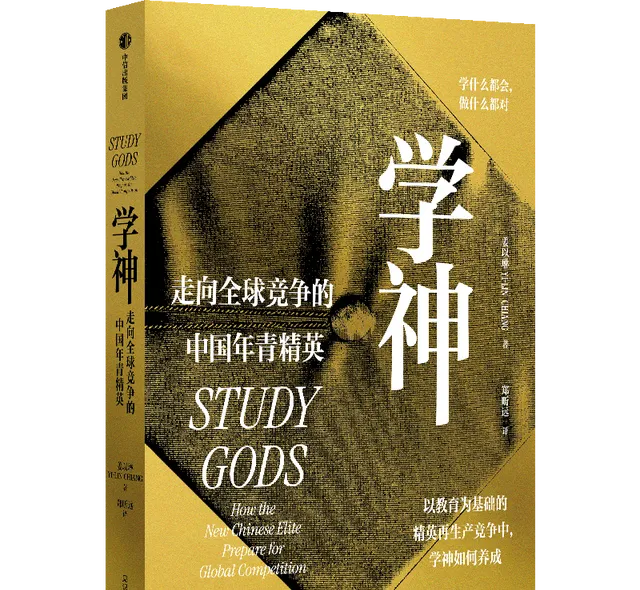

▲

【學神:走向全球競爭的中國年青精英】,姜以琳著。圖 / 受訪者提供

M:談到精英教育,包括西方社會,幾百年以來一直都是這樣,精英教育作為社會分化的結果,反過來它又會進一步加劇社會分化,有點像莫比烏斯環。你覺得以北京這種精英教育為代表的培養機制,前景是什麽,它會一直持續下去嗎?有什麽改變的可能嗎?

J: 關於精英教育以及它所折射出的社會問題,中外教育社會學家有一種普遍的悲觀,在一個平穩的社會中,打破莫比烏斯環的可能性微乎其微,包括我們剛才的討論,整個社會甚至都在參與建設、加固這個莫比烏斯環。

這也是為什麽我們一直從制度設計層面呼籲教育公平,我們只能寄望於制度層面的設計,然後我們成人世界,去承擔更多,去為改變這種現狀做出一點點努力。

M:而伴隨著就業機會的減少,普通人關於教育改變命運的信念也會跟著動搖?

J: 縱向地說,伴隨著整個經濟發展狀況的下滑,普通人透過教育改變命運的機率逐步降低。我們有機會看到精英的生產機制,熟悉它的運轉規則,我們也能辨識出背後的不平等,但是作為一套赫然存在、運轉嫻熟的系統,多數人在它面前是一種無力的狀態。

作為教育社會學的研究人員,還是希望我們的整個社會能夠面對和正視這些問題,從制度設計層面來說,我覺得仍有很多空間去最佳化和促進公平。現實是,機會常常流向不缺機會的人。

諸如這些問題,我覺得都是整個社會的問題,苛責心智尚未完全成熟的學生沒有任何意義,我們做社會研究的原則是不去過分苛責個體,就是出生在這麽好的家庭也不是誰的錯。我們要做的是,面對教育系統中那些長期存在的桎梏,去探索癥結所在。

M:可能的方向是什麽?

J: 我們說整個社會氣氛、整個大環境的松綁,並不是單一個體認知可以撬動的,它一定是全社會的合力,文化上的儲備,認知上的改變,制度設計層面的最佳化,它不可能是單一的。改變當然不是一朝一夕的。人人都做自己想要做的事,人人都做自己喜歡的事,這些聽起來都非常美好,但短時間內實作這種改變幾乎不可能。因為社會始終要運轉,商業和經濟要發展,推進教育公平不是一朝一夕的事。

但有一點是可以肯定的,我們每個人都是社會的局中人,如果我們知曉了造神的機制,那麽是不是能夠一定程度上完成對「神」的祛魅,摒棄對天賦能力的迷戀,整個社會能夠破除單一的評價體系,擁抱更多元的價值和可能性。

▲

姜以琳。圖 / 受訪者提供

(文章為每日人物原創,侵權必究)