界面新聞記者 | 徐魯青

界面新聞編輯 | 黃月

「要是我們發現了什麽,就把你鎖到洞裏。」

1990 年,一個炎熱的夏日早晨,巴勒史坦哲學教授薩里·努賽貝還沒到辦公室。一群士兵闖入了他的通訊社辦公室,找到了所有的檔和電腦硬碟,他們下令將金屬門關上、焊死。再過了幾個月,又一批士兵敲響了努賽貝的門,遞出一張紙片,上面簽了國防部部長摩斯·阿倫斯的名。在沒有控告也沒有庭審的情況下,努賽貝將被監禁六個月。

彼時,正是第一次巴勒史坦大起義( Intifada )爆發期間,努賽貝被以色列政府認為對國家安全構成威脅,成為了監控目標之一。

類似的經歷在努賽貝 76 年的人生裏並不少見。他是耶路撒冷和平運動的領導者,然而,和平,對巴以雙方來說,都不是一個受歡迎的觀點。他曾被以色列人抓入監獄,要求他滾出耶路撒冷,又因為堅持同以色列方溝通,被巴勒史坦人怒斥為 「 叛徒 」 。

努賽貝出身於耶路撒冷最古老的阿拉伯家族之一,父輩都是耶路撒冷重要的政治家。他生於 1948 年第一次中東戰爭剛發生時,這場 戰爭使得耶路撒冷分成了兩部份:東耶路撒冷在約旦的控制下,西耶路撒冷則由以色列掌控。那時,東耶路撒冷仍然是相對和平多元的環境, 穆斯林、猶太人和基督徒共同生活在這座城市。在努賽貝的童年時期,穆斯林舉辦慶典活動,猶太教徒也會一起來慶祝。

他一生中深度參與了多個巴以沖突的關鍵政治事件。歷史上,巴勒史坦人曾兩次對以色列人發起大規模反抗,他是第一次大起義的重要參與者—— 20 世紀 80 年代末,四名猶太人開著卡車,沖進巴勒史坦難民營撞死難民,巴勒史坦人拾起石頭砸向以色列士兵,繼而發動了罷工、示威、遊行等非暴力抗爭。努賽貝在其中幫助許多逃亡者募款,為被捕者尋找律師辯護。阿拉法特在世時,他還做過巴勒史坦解放組織的高級顧問,在 1993 年巴以和平裏程碑事件【奧斯陸協定】簽訂時參與過商議。他也是耶路撒冷唯一的阿拉伯大學聖城大學的校長。再後來,巴以局勢惡化,以色列建起隔離墻、哈馬斯當政,【奧斯陸協定】幻為泡影。努賽貝的一生,在某種程度上也是巴勒史坦歷史的縮影。

以往討論巴以沖突的作品,要麽由以色列人所寫,要麽由英美學者撰寫,目前大眾最為熟悉的巴勒史坦人聲音是愛德華·薩義德,但薩義德是一個大半生都在美國的美國人。努賽貝把自己的經歷寫成了【故國曾在】一書,這是簡體中文世界第一本由巴勒史坦籍的巴勒史坦人所寫的關於巴以沖突的作品。

【故國曾在】的英文名是 Once Upon a Country,「 曾經有一個國家」,這句話可以是美好童話的開頭語,也可以是和平時代的結束語。努賽貝仍然記得,耶路撒冷曾是多種文化共存的祥和之地,穆斯林與基督徒比鄰而居,穆斯林慶典上也能看到猶太教徒;他偷偷想,基督教的女孩長得真好看——那是一個和平世界,故國曾如此存在過。

[巴勒史坦] 薩里·努賽貝 著

何雨珈 譯

理想國·當代世界出版社 2024-07

01 以色列事實上鼓勵哈馬斯式的恐怖襲擊

界面文化:巴以之間在近一個月又激起新一輪炮火,你現在情況如何?能向我們描述一下現在耶路撒冷的情況嗎?

薩里·努賽貝: 目前我還活著(笑)。在過去一年裏,耶路撒冷沒有像全國其他地區那樣遭受同樣的苦難,我們沒有火箭炮的襲擊,但對於巴勒史坦人來說,耶路撒冷是一個壓力非常大的地方,就像高壓鍋,氣氛越來越緊張。

我現在正在用阿拉伯語寫一本書,基本上是表達:在過去的五十年裏,巴勒史坦人一直生活在很大的心理壓力下,人們總是在談論房屋摧毀、兄弟失蹤或監禁,我們無法公開、坦率、誠實、積極地相互交流,這是我們需要解決的問題。對於抵抗來說,今天在耶路撒冷很難找到過去曾有過的集體抵抗,因為這裏的巴勒史坦人沒有適當的領導,抵抗是支離破碎的。

界面文化:【故國曾在】大約在 2007 年完成,今年這本書首次被譯介到中國,15年後回看這本書你的感覺如何?

薩里·努賽貝: 我不後悔寫這本書。如果我沒記錯的話,在書的結尾,我對未來有悲觀的看法,我談到了那堵隔離墻——政府決定將以色列與約旦河西岸的巴勒史坦完全「脫離接觸」而豎起的高墻。在我所在的聖城大學,這面墻會橫穿過學校的球場。我在校園裏四處走動,心想這不是我們應該前進的方式。

當時為了緩解緊張形勢,我們每天讓足球隊員穿好運動服,在球場上訓練。第一次這樣做時,站在邊上的士兵都精神緊繃,手指放在扳機上;後來他們逐漸變成某一隊的支持者,非常熱情地參與到助威吶喊的隊伍中,劍拔弩張的局面不見了,足球隊踢了一場又一場。拯救足球場是我們的重要成就,但最後還是沒能阻擋以色列無情地修建高墻。

我仍然堅信以色列人和巴勒史坦人之間需要和平,但特別是在這一年裏,我感到相當沮喪,因為事情已經發展到這個地步了。

界面文化:作為一位始終堅持和平立場的人,你認為當前和平行程中最大的障礙是什麽?

薩里·努賽貝: 一個問題是雙方是否彼此信任。我可以坦白告訴你,完全不信任對方。以色列事實上鼓勵哈馬斯式的恐怖襲擊,因為這有助於激發民族主義情緒。只有不斷向各自的民眾灌輸對方是 「 魔鬼 」 的形象,才有可能繼續推動徹底消滅對方的目標。

最強大的武器一直是羞辱。羞辱不僅激起了巴勒史坦人對自治的渴望,同時也摧毀了人的自尊,給極端主義提供了溫床。我記得 1996 年一起自殺式襲擊發生後,幾乎所有人都譴責那次襲擊,因為人們仍然對和平行程懷抱希望。但隨著時間的推移,這樣的襲擊成了常態,甚至連一點反對的聲浪都很難聽到了。

界面文化:社會中有許多破壞信任的方式,有些甚至是由上至下精心策劃的。你做過一些事情來建立兩方的信任,你相信信任是有可能透過自下而上來搭建的嗎?

薩里·努賽貝: 真正持久的和平一定是人民與人民之間達成的,而非政府。讓我告訴你一個故事,阿米 · 艾亞隆( Ami Ayalon )曾是以色列情報機構辛貝特( Shin Bet )的負責人,也是以色列海軍的指揮官。他曾帶著一個大檔來見我,希望我作為阿拉伯方面的簽字人,後來我們在 2002 年共同發起了 「 人民之聲 」 ( Ayalon-Nusseibeh )倡議。這是一份以色列 - 巴勒史坦和平提案,它不是透過官方領導層提出的。

接下來的幾個月裏,我們一起行動,他在以色列一方,我在巴勒史坦一方,四處遊說並獲得了將近一百萬人的支持,這在以往從未有過。如果你不斷受到警告,告訴你不要信任對面的人,要讓人們一起行動自然很難。但只要有人願意彼此信任並推動這個過程,那其余的人也會跟隨,信任既可以自上而下,也可以自下而上地建立。

02 沖突的核心不是什麽邪惡企圖,而是無知

界面文化:在書中,你反復提到人類面臨的一個可怕悲劇,就是過度沈迷於自身的苦難,尤其是在面對敵人時,我們失去了理解他們生活的能力。你是從什麽時候開始思考對面的以色列是什麽樣子的?是什麽契機促使你展開這樣的思考?

薩里·努賽貝: 可以說,我是在民族主義的氛圍中長大的。我的父親從事政治工作,我的母親、叔叔以及我的朋友們都是政治人物,所有這些都讓我覺得以色列是如此可怕,仿佛它的威脅無處不在。

我們的房子 位於約旦和以色列的邊界上,我常常站在自家花園望向以色列。 1967 年六日戰爭爆發,這場戰爭主要是在以色列與阿拉伯國家之間進行的,以色列在短時間內獲得了包括西岸、東耶路撒冷、加薩走廊、戈倫高地等領土,阿拉伯世界再次失敗了。那時我心裏冒出的第一個問題是:為什麽我們宣稱如此強大,卻仍然輸掉了戰爭?花園對面的力量究竟是什麽,讓我們如此失敗?後來我跨過花園的邊界,走向以色列一側。這對我來說至關重要,因為我想更靠近另一側,去理解它。

事實上,在 1967 年之前,有一位名為 Sabri Jiryis (薩布裏 · 朱裏斯)的巴勒史坦作家寫了一本關於基布茲的書。在我的認知中,基布茲是斯巴達式的鬥爭場所,有著我想象裏可怕的以色列士兵,但當我真正去了基布茲,發現一切都不是那樣的。「農場人」是人道主義者和社會主義者的典範,但至少在1967年之前,我們幾乎不存在於這些優秀之人的腦海,他們以為阿拉伯人在二十年前就被清除了。這是因為「看不見就想不到」,沖突的核心不是什麽邪惡企圖,而是無知。他們的人道主義從來沒有面對過我們。

界面文化:【奧斯陸協定】被認為是巴以和平行程中的一個裏程碑式事件,你雖沒有直接參與該協定的談判,但你是其公開支持者之一。知名的巴勒史坦學者愛德華·薩義德長期以來以知識分子和活動家的身份關註巴以沖突,但他並不支持這份協定。你如何看待他的觀點?

薩里·努賽貝: 我在美國讀書時,薩義德是哥倫比亞大學的教授,我經常去聽他的講座,他是一個重要的學術偶像,他在【東方學】中探討過西方如何透過知識體系和政治力量來支配 「 東方 」 ,認為這種霸權也體現在西方對巴勒史坦問題的態度上。他在 BBC 上發表的 「 對權力說真話 」 的理念是極具影響力的。

他對【奧斯陸協定】持反對態度,我並不認同他的看法。從那時起我們的關系並不融洽,他認為我是阿拉法特的人、是投降主義者,而我覺得他是一個理想主義者。他認為【奧斯陸協定】並沒有真正改善巴勒史坦人民的生活條件,沒有觸及難民返回、耶路撒冷地位的問題。盡管協定並不完美,但你必須照顧人們的實際需求,你在國外時可以抱有美好的想象,但我在聖城大學教書時,每隔一兩周就有學生突然消失,一兩年後才從監獄回來,或者在沒有罪名和審判的情況下直接消失。

簽訂協定時,以色列外交部部長佩雷斯交給阿拉法特一封信,承諾說耶路撒冷的巴勒史坦機構在過渡時期不會遭遇任何麻煩。和平協定不是一場派對,你可能無法實作所有的目標,但至少可以阻止局勢的惡化。所以,我聽到【奧斯陸協定】達成時非常高興,因為這意味著能夠和平談判了。

界面文化:【奧斯陸協定】到現在已經30年了,很多人覺得這個協定是失敗的,長期以來你的和平立場被巴勒史坦人認為是叛徒,也受到以色列人指責。你為何一直堅持這個立場?

薩里·努賽貝: 很多年前,我關於難民回歸權的觀點掀起很多討論。難民回歸權指的是難民和後代有權返回原居住地。對於巴勒史坦難民而言,這意味著在 1948 年阿以戰爭和 1967 年六日戰爭後,他們在被迫離開故土的情況下能夠返回自己的家鄉和土地。當時我說巴勒史坦難民只能返回巴勒史坦國,而非進入所有地區,這一觀點引起了很多難民的憤怒。這些人的家在半個世紀前被炸毀,而他們現在還拿著家裏的鑰匙。

有一天,他們打電話給我說: 「薩里, 我們想討論你這些可怕的言論。 」 他們希望我參觀伯利恒附近的難民營德黑舍赫( Deheisheh ) ,難民營指責我是叛徒的傳單滿天飛,我讓他們喪失了奪回家園和土地的權利。我思索了很久 —— 如果不去,我晚上一定睡不著;但如果去了,可能會面臨槍擊。

實際上許多巴解領導人在私底下也在討論類似的事情,但他們認為放棄難民回歸權是一個戰術問題,以色列人會對數百萬阿拉伯人越過綠線十分害怕,這個問題因此可以成為我們的王牌。來談判的以色列人已經知道我們將放棄大批難民返回原境,唯一不知情的是我們的難民,這些人有權知道我們的立場。

最終我還是去了,我走進那些活動人士的房間。經過兩個多小時的討論,許多人走到我面前說: 「 雖然我們完全不同意,但我們尊重你表達你所相信的。 」 那天晚上,我睡得很好。相信我,誠實是最好的選擇。

03 理想的教育應該在培養專業技能的同時塑造負責任的公民

界面文化:書的結尾是2006年左右,那時候你在擔任聖城大學的校長。這所大學是耶路撒冷唯一由巴勒史坦阿拉伯人創辦的高校,在此之前你主要參與的是耶路撒冷的政治事務,是什麽讓你決定到學校做一個校長呢?

薩里·努賽貝: 我當時考慮了所有因素:不堪的巴勒史坦政府,學校的學生,以色列的擴張。最後得出的結論是:比起在巴勒史坦政府內部打一場針對官僚主義的仗,我不如去拯救一個行將就木的學術機構。

聖城大學在很多方面是一個微縮的巴勒史坦社會,這所大學貧窮,管理粗放,宗教狂熱,許多學生支持哈馬斯。如果能由現代高效的行政管理機構在聖城大學力挽狂瀾,那麽到了國家層面也能改善巴勒史坦的大眾民生。

界面文化:你認為教育在戰亂時能發揮多大作用?巴勒史坦的年輕人面對政治事件是什麽樣的?

薩里·努賽貝: 一個社會需要兩種教育。首先是技術教育 ,但我堅信教育的另一面同樣重要,那就是如何將他人視為與自己平等的個體,這是我們教育中最缺乏的部份。理想的教育應該在培養專業技能的同時塑造負責任的公民。這個過程不會輕松,光是組織大學裏那些頭腦發熱的激進人士,我就已經忙得不可開交了。

聖城大學的學生中,有相當一部份人支持伊斯蘭抵抗運動(哈馬斯),最早是90%,幾年後變成了50%。有一次學校裏發生了沖突,法塔赫成員組織了一場民族舞會,參與者中有女性。支持哈馬斯的學生認為男女共舞違反了伊斯蘭教義,他們張貼海報辱罵這些女性是妓女,後來這兩個派別打了起來。我立刻警惕起來,派系之間起爭執,什麽事情都可能發生,槍擊、砸建築,而且校園暴力會引來以色列士兵,他們的出現又會讓學生朝他們扔石頭,士兵可能會開槍反擊……這些連鎖反應我完全可以想象。我最不願意看到的,是當局會以此為理由關閉大學。

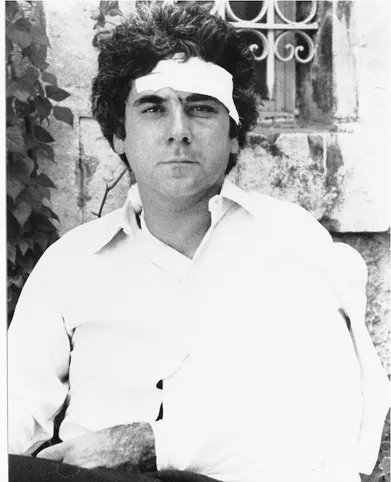

(來源於【故國曾在】,出版社供圖)

後來我把所有人叫到辦公室,在十個多小時裏,我不得不聽他們毫無意義的對罵,沒有任何一方願意道歉或讓步。我說你們要麽互相道歉,要麽停學。到了第二天早晨,雙方仍然不肯道歉,我決定讓所有支持哈馬斯的學生停學,為女性辯護的法塔赫學生負責人受到警告,我後來雇了這位學生負責人和我一起工作。

學生的困難都是小事,另一個困難是學校的法律地位問題。以色列一直拒絕承認聖城大學,因為大學是文化的象征,他們不希望在耶路撒冷出現由巴勒史坦人創立的文化機構。因此直到現在,這所學校仍然無法授予學位。以色列想吸引巴勒史坦學生到以色列大學讀書,而不是在我們這裏學習。

界面文化:你在書中常常提及自己讀阿摩司·奧茲的書,你和他認識之後才發現和他住所相鄰,奧茲是一位猶太作家,你在閱讀他的作品時是什麽感受?

薩里·努賽貝: 奧茲小時候的住處離我長大的地方很近,大概就三十米。第一次阿以戰爭 之後,戒備森嚴的「無人區」形成了,我們分別住在無人區的兩頭。

我在了解以色列的過程中,開始閱讀以色列的小說作家,奧茲是其中之一。我讀了他的短篇故事集,他寫道自己與巴勒史坦人對話,讀到這些後我決定聯系他。

1947 年,猶太人和阿拉伯人爆發沖突,對我來說,他描述了沖突另一邊的平行世界。奧茲小時候常常坐在父母公寓的地板上,想象保衛猶太人的軍事戰略。那時他絕對不會想過,拯救自己生命的猶太復國主義運動對於我和母親來說是一場災難,事實上,他的世界幾乎沒有任何阿拉伯人,也沒有任何我小時候世界的蹤跡。他的世界是俄羅斯和東厄文學,還有尼采、馬克思,而我的世界是「尊貴禁地」( Haramal-Sharif ) ——穆罕默德騎著「閃電」在這裏降臨凡間。盡管我們的距離只有三十米。

這讓我不得不回想自己的成長經歷,我父母對於奧茲的世界又知道多少呢?他們知道納粹集中營嗎?對另一方的生活缺乏想象和共情,不正是巴以沖突的核心嗎?

奧茲在許多方面都讓我非常敬佩,尤其是他對巴勒史坦人的尊重,這一點在以色列作家中並不多見。有一次我們一起去西班牙,我們倆都獲得了一個獎項,在咖啡館裏我對他說: 「 我不想問政治問題,我想問作為小說家,你是怎麽寫小說的? 」 他說: 「 你看那張桌子有兩個人在交談,你觀察他們的衣服和交談方式,想象一下他們從哪來的,真正去感受他們,然後用你的想象力讓他們豐富起來。 」