文:張興旺

老家的後院有一座土崖,土崖的上方是一面斜坡,45度的坡面。純粹的黃土路面。晴天還好,若是雨天,人走人角力,車走車打滑。坡上坡下人煙不是很旺,總共三戶。兩戶鄭姓,一戶張姓。

鄭姓中,一戶是半工半農,家境殷實;一戶是農業戶,日子緊巴清苦。因為父親與姓鄭的工人大爺早就相熟,且同在一地上班,所以兩家關系交好。母親便經常帶著我和弟弟去他家串門,十回倒有五六回可以吃到那個年代稀缺的糖果和熟花生米。因此,那處拾掇得窗明幾凈的院落便成了我心向往之的天堂。可惜好景不長,鄭大爺39歲那年的一天夜裏突發急病,竟然一聲不響地走了。據說,死前還給四個孩子和老婆一一掖好被角。這樣一個疼妻護子的頂梁柱走了,莫說家人痛不欲生,就是親朋友鄰也嘆息不止。記得那個陰沈的夏日早晨,鄭大爺安靜地躺在院中停放的門板上,一床棉被兜頭遮住頭臉和身體。可不知為什麽,一雙白白的大腳偏偏露在了外頭,讓第一次經見死亡的我又好奇又恐懼。村中幾個好事的小子最是討厭,扯住大爺最小的女兒問東問西:「你爹咋啦,是不是睡著啦?」「呆會兒他就上山了,你去不去?」「你咋不哭哇,往後你就沒爹啦!」不諳世事的小女孩兒眨著無辜的大眼睛一言不發,倒讓旁觀的大人於心不忍,三腳兩腳踹走了搗蛋的小子。也許是受了強烈的刺激,也許是對死亡的畏懼和神秘,當晚我就發起了高燒,慌得母親又是請神又是餵藥,好一番折騰才找回我那差點兒走失的靈魂。

農民鄭家有一個與我年齡相仿的女孩兒叫小胖,我倆一起玩耍,一起遊戲,再大些又一起入了村中的小學。她的媽媽,那個被我叫作胖嬸兒的女人,不單嗓門大,性格也是相當的潑辣開朗。記得小學一年級時,我和小胖一人買了一本漢字拼音方格本,被她瞧見了,左看看,右看看,忽然拍手打掌地就笑起來了,足足半分鐘過去才擦著笑出眼淚的臉說:「這誰起得名字啊?叫什麽不好,偏偏叫個‘漢字’。」說完又笑。莫名其妙的我和小胖交換下眼神,臉刷地紅了。原來識字不多的嬸子是把「漢字」當作「漢子」,難怪笑得曖昧又放肆呢。可惜小胖後來隨著家人去了盤錦,讓我痛失了一位玩得投契的夥伴。

張姓家只有兩個孤老,都已年逾花甲。尤其是老婆兒,挽著頂發稀疏的纂兒,穿著家織布的斜襟大襖,著一條紮著褲腳的大襠褲,活脫脫舊社會的大腳媳婦。只可惜,她既不是大腳,還背著九十度的大羅鍋,因此得了個「貓咕腰子」的雅號。別看人老了,種的杏兒可好吃。每到春天,半青半紅的掛在枝頭,惹得一群猴孩子爬上爬下地踅摸。可能是沒生養的緣故吧,「羅鍋兒」奶奶特別討厭孩子。每每發現有人偷桃摘杏,必要手拎雞毛撣子,踮著兩只小腳邊罵邊追,哪裏又是猴兒一樣敏捷的孩子的對手呢?每追不得,就會跺腳指天,痛罵不止。時間長了,竟成了村中一道獨特的風景。

穿過一條長長的田間小路,就到了我們讀書的學校。校園裏有一棵大槐樹,不知有多大的年歲,反正三個孩子手拉手也抱不過來。樹上,掛著一口鐵銹斑斑的大鐘,每到上課下課、上學放學,悠遠的鐘聲傳出好遠,給寂靜的山村平添了幾許詩書傳家的風韻。我在這裏一直讀到小學四年級,下半年轉學去了小城的子弟學校。就學時間雖短,卻給我留下了深刻的銘印,其中最難忘的便是掛在心中的兩件事。一是讀一年級時,時年五歲的小弟因為貪玩偷偷溜進了學校,可是這個倒黴孩子不知從哪裏翻騰來的衣服,大夏天的,竟然上身穿著過冬的光腚棉襖,下身只穿一條小三角褲衩,光著小腳丫就出來了。正值下課,高年級、低年級的學生圍著穿奇裝異服的小弟像看西洋景一樣唧唧喳喳、笑鬧不休。見到這一幕的我則臊得臉通紅,又羞又怒,楞是不敢上前將小弟解放出來。彼時的我,是個自卑膽小又極好面子的山村小姑娘,這樣考量膽子的事兒說什麽也不敢做。要好的同學一邊推著我一邊打氣:「你咋不快去啊,那可是你親兄弟!」而我,紫脹著面皮,半推半就地抵抗著,就是不敢過去。透過重重的人墻,我看見受了驚嚇的小弟像只無辜的小兔,眼裏含著窘迫和恐懼的淚珠兒,亮亮地,只往我的心窩子戳去,一戳一輩子啊!

小時候的我雖然瘦小,但還是蠻清秀的,因此有幸被選進了學校的文藝宣傳隊。那是一個器樂繁多、師資配備相當優良的文藝組織。吹拉彈唱的、排演話劇的、習練舞蹈的,簡直就是一個功能完備的小劇團。每周二、四的下午和周日,文藝隊都會大張旗鼓地排練節目,劈腿的、壓腰的、拉琴的、吊嗓的,咿咿呀呀、快板呱嗒,真是要多熱鬧有多熱鬧。因為身材不錯,我被分到了舞蹈隊。排練的任務不是很重,空閑時看老師拿腔拿調地說戲、看師兄師姐有模有樣地表演還真是莫大的享受。文藝隊經常外出參演,尤其是一年一度的文藝匯演更是隆重的不行。好像是小學三年級吧,當時的公社要舉辦大型文藝演出。早在幾個月前,我們就緊鑼密鼓地忙開了。等到真正參演的那天,看到人們雇車的、拿樂器的、搬道具的、換服裝的忙個不停,我們幾個年紀小的忽然就緊張起來。但是一登台,激情就全出來了。那天跳的是很有生活氣息的舞蹈【小鐮刀】,十二個小姑娘左手鐮刀模型、右手紅綢,合著音樂的節拍跳得那叫一個帶勁。跳著跳著,我忽然覺得右手少了什麽,眼角一掃,紅綢子竟然不知何時跳沒了。也不知哪裏來的勇氣,我絲毫沒受影響的和小夥伴共同完成了演出。一下台,指導老師就激動地抱住了我:好樣的,丫頭,還有這處變不驚的本事哪。那場演出,我們宣傳隊獲得了全公社第一名的好成績。這倒沒讓我有多大驚喜,驚喜的是公社食堂那顫顫巍巍又香得撲鼻的大豆腐和熱得撲面的掛面條,讓我那空虛的胃狠狠地滿足了下。那麽瘦小的我好像吃了兩大碗都不止,吃完抹抹嘴兒,真是一輩子也忘不掉的香滋辣味兒。

小時候的山溝溝,文化生活相當單調,物質生活更加匱乏。直到八十年代初,我家才有了第一台也是左鄰右舍唯一的一台家用電器——收音機。一尺見方,音質出奇地好。尤其是評書大家劉蘭芳的【嶽飛傳】一播,能傳出二裏地去。耕余飯後,夜長無聊,每到評書播出時間,差不多半個村子的人都聚到我家,引頸探頭、仄耳傾聽。黑壓壓的人頭雖然擠擠挨挨,大家都很守紀律。在地上掉根針都能聽得見的肅靜裏,只有劉蘭芳帶有金屬質感的聲音不疾不徐、舒爽耳膜。可能是因為太專註太投入了,以致我家一根一摟粗的房梁丟了都沒發現。這也是那些年追評書追到瘋狂的有力證據吧。

物質雖然匱乏,但信奉「莊稼一枝花,全靠糞當家」的農民父母教育出的孩子還是蠻勤快的。被這種思想熏陶的我們姐弟仨,打從會走路起就挎著個糞筐拾糞。羊糞的幹松滾圓、牛糞的用途多變都是我們喜歡的,特別是驢糞,因其顏色和形狀酷似當時的糕點——槽子糕,更是成了我和弟弟爭撿的物件。記得有一年冬天,冷得滴水成冰,我和大弟縮著手跟在一輛驢車後面走了很遠才得到幾顆盼望許久的驢糞。望著還冒著熱氣的糞坨,我吸了吸凍得發紅的鼻子幽幽地說:「要是這毛驢拉出的不是糞,是那個槽子糕該多好啊,我們就能天天吃,天天吃,簡直美死啦!」說完,無限向往地咽了口唾沫。弟弟沒做聲,但看得出,他的饞蟲啊,早就被勾起來了。

許是對美食的熱望壓抑得太久了。那一天,一向乖順聽話的我們仨竟然做出了很傷體面的糗事。好像是臨近年關吧,母親竟然從供銷社買回了一包方酥,土黃色的包裝上覆著喜興的紅蓋頭,被細細的紙繩纏裹的四棱四角,放在那兒,散發著誘人的香味。起初,我們各幹各的,誰也沒有在意。但當母親出去二十多分鐘還沒回來時,我的小心眼開始活動了。像一只貪嘴又怕主人責打的小貓慢慢地向獵物靠近,看看窗外,再看看方酥。先是用舌頭濡濕了手指,在包裝上蹭來蹭去,而後放在鼻下貪婪地聞著,聞著聞著,不禁心跳加速,快速地將包裝摳了一個洞,手指一劃,方酥那誘人的焦黃色就呈現在眼前,迫不及待地,拈一塊入口,那美味的甜香一下子抵消了偷吃的不安和恐懼。兩個弟弟看我偷食成功,也如法炮製,待每人都吃到一塊,準備新一輪的偷拿時,母親回來了。走得大步流星、氣喘籲籲。剛進屋門,眼睛便瞪圓了,接著鼻孔裏的氣越喘越粗,一咬牙,一跺腳,抄起炕上的笤帚就是一頓猛打。剛剛還沈浸在方酥果子帶來的甜蜜香氣裏的我們仨,直到屁股上結結實實地挨了幾下子,才響起鬼哭鬼叫的號哭。母親打累了,痛心疾首地說:「你們咋成了賊膽子啊,知道這是買給誰的就偷吃?」說畢,也嚎啕起來。哭著哭著,看看地下一溜梨花帶雨、抽抽搭搭的我們,又一把將我們摟在懷裏,一聲錐心的嗚咽:我可憐的孩子!

長大後,母親多次問我和弟弟:「小時候,因為你們嘴饞和調皮,媽沒少打你們,恨媽不?」說完,不等我們回答,又小心翼翼地說:「可那時候真是窮啊」便紅了眼圈兒。我可親可敬的母親啊,孩兒怎會怪你呢?不說那時候家家差不多都是家徒四壁,單是我們幾個張嘴求吃、閉嘴求喝又不知天高地厚的孩子就給你和父親惹了多少事啊。

生性好動的大弟弟對什麽都充滿了好奇。家裏的座鐘拆了裝、裝了拆,不知折騰了幾個來回。更可氣的是,不知從哪裏翻到了購房協定,以為是閑無用的東西撕著玩兒,完了還用火柴給燒成了灰燼。多虧賣房人厚道,要不然我家的房屋所有權證還不知怎麽辦理呢。還有更離譜的。那年夏天,他為了賣錢,每天都上野外抓蠍子,攢了幾天大概有三十幾只了吧,他拿出來跟人炫耀,一不小心,「啪」裝蠍子的瓶子碎了。這下可好,被束縛了幾天的蠍子們來了個勝利大逃亡,雖然僥幸抓回了幾只,可大多數逃跑成功,並且在家裏的房頂和角落萊恩家落戶。每到春天,棚頂上就會傳來蠍子們歡快地「唰唰」爬行聲,聽的膽戰心驚倒也罷了,哪天再不小心被它打上一針,那可真是疼得要了命啊!

蔫頭蔫腦的小弟弟也沒閑著。不但成了哥哥淘氣惹事的好幫手,自己也能制造個一鳴驚人。記得那時家裏有一個鑲滿毛主席像章的鏡框,不知怎麽被他給瞄上了。隔幾天,像章就會少幾枚,隔幾天就少幾枚,到最後,不僅像章全部消失了,連鏡框都不知所蹤。原來早慧又頗有經濟頭腦的小弟拿它們換了玻璃球、摔炮兒還有美食。父親那個痛心疾首啊,要知道,裏面的幾枚白瓷做底兒的像章可是限量版的啊,留到現在,不知多有價值呢。

最怕的就是哥倆聯手,一個沖鋒陷陣,一個出謀劃策,不出手便罷,一出手可是所向無敵。村裏幾個無兄無弟的小男孩兒一開始還沒把身單體薄的他們放在眼裏,但幾個回合下來就乖乖地臣服在他倆周圍。那也不過癮,哪天哥倆不高興了,扯過一個就打他兩巴掌。人家哭了,他倆邊摩挲著人家的頭邊假惺惺地哄勸:「別哭了,別哭了,一會兒就好了。」結果被過路的奶奶聽見,心裏那個氣啊。一手扯一個,吵吵嚷嚷地打上門來,好臉要強的母親少不得又是一番做低伏小、賠禮道歉。

自小體弱多病的我也不讓母親省心。稍一長大就不好好走路,逢走必跑,結果九歲那年左眼角磕在突出的井欄石上,眼睛裏都冒血花了。驚慌失措的母親把我領到村衛生室,簡單處置後縫了三針,到現在眼角處還留有一道寸把長的疤痕,觸目驚心的。

現在想想,有著嚴厲家教的我小時一定患有嚴重的社交恐怖癥。怕見陌生人,跟外人說話就臉紅,以致上了中專,這個毛病也改不掉,被調皮的小學弟們戲謔地稱為「含羞草」。可就是這樣的我卻跟家裏的貓親,它到哪兒,我到哪兒。它喜歡上樹,我也跟著爬。那年的五六月份,正是紅杏枝頭春意鬧的季節,被樹尖尖上的幾顆紅杏勾引,我「蹭蹭」幾下就爬到了樹梢。待重心不穩、腳底亂顫時,才發現自己竟然站在不足大人拇指粗且離地足有五六米高的樹椏上。一飆風過,那樹枝一顫一顫地,把人的魂都嚇飛了。更危險的是家裏的大黃貓看著好玩兒,正磨爪蹬蹄地奔我而來。嚇破了膽的我不是人聲地大叫:「媽!媽!救命啊!」究竟是母親拿梯子把我引下來的,還是她沈著冷靜地一步步讓我脫離了險境,大腦空白的我到現在也記不起來。只記得落地的那一刻,我抱住母親放聲大哭,可心裏卻「忽悠」一下踏實了。

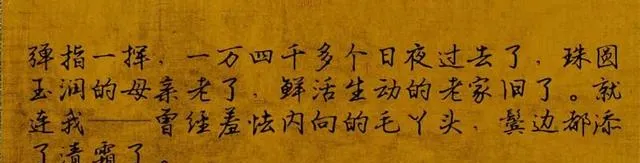

歲月是一條河,成長是往來的船。不斷地,將年歲漸長的你我帶離生活的此岸,抵赴未知的彼岸。彈指一揮,一萬四千多個日夜過去了,珠圓玉潤的母親老了,鮮活生動的老家舊了。就連我——曾經羞怯內向的毛丫頭,鬢邊都添了清霜了。前段時間,跟二十幾年沒見過面的小學同學聚會,楞怔之下,紛紛感慨:「我們,真的老了麽?」

可不是老了呢!幾十年過去,一輩子未再嫁的鄭大娘作古了,張家奶奶的院子早都易了新主。聽說,小胖都做姥姥了。還有那個從小又皮又壞的「老皮匠」搬到鐵法後因為搶劫罪鋃鐺入獄,而經常被他欺負、拖著兩條鼻涕的「小賴巴」如今倒有了出息。經營著一家物流公司,生意做得是風生水起。

還好,老家還在,老院還在。只是沒了父母的經營,蕭瑟了不少、清瘦了不少。父親已經永久地走出了老院。為免去母親傷情,早在2010年,我就將她接來同住。可是上了年歲的母親是越來越戀家。她就像一只迷途知返的老貓,每當夕陽西下,就會搬一把椅子,向著幾十裏開外的老家,癡癡地凝望。不如,過幾日帶她回去一趟吧。而我,也特別想念鍋貼餅子酸菜肉的家常味和煙熏火燎的柴火味呢。

【投稿說明】 歡迎文友原創作品投稿,本號收錄鄉土、鄉情、鄉愁類稿件,投稿信箱[email protected]。隨稿請附作者簡介,附圖片最好。稿費說明:即日起贊賞金額的80%作為稿費發放給作者,剩余20%作為文學社平台維護費用,10元以下不發放,每月底結算。