【文/觀察者網專欄作者 合川老農民】

最近【小麥戰爭】一書作者尼爾森在接受觀察者網采訪時,說過這麽一段話:

某種程度來說,我借鑒了1760年代到1779年代歐洲重農主義者(physiocrts)的論述,他們從中國孟子的思想中尋找靈感,思考應如何建設一個理想中的國家。

一般人們都會認為歐洲是個工業發達的地方,歷史上洋務運動也好、西學東漸也好、工業革命也好,從來都是我們向西方學習,西方來影響我們。而作為傳統農業大國,有著悠久農耕文明的中國如何影響歐洲,確實還缺乏研究和公眾傳播。尼爾森這番話就是個佐證,也引發了我對於中歐農業文化淵源的思考。

1.中農西渡,中學西進

中歐之間的農業交流歷史悠久,可以追溯至遠古時代。起源於中國的古老作物——糜子(又稱黍),憑借其短暫的生長周期(僅需60天即可成熟),在新石器時代便隨著人類的遷徙傳播到了歐洲。像黍作為作物的傳播恰恰體現了中農西渡的時間跨度,也是歐亞大陸之間具有持續性文明交流的一個生動例證。

糜子,又稱黍(作者供圖,下同)

同樣地,中國作為茶樹的發源地,其茶葉透過古代的絲綢之路,逐漸滲透並影響了歐洲的飲食文化。

並且,茶葉的引入不僅僅是商品的交換,更是文化的交融,它承載著東方的生活方式與哲學思考,逐漸成為歐洲社會中不可或缺的一部份,成為東學西進的一個重要物質載體。

此外,明朝末年的農業巨著【農政全書】,由徐光啟編纂,這部涵蓋了豐富農業知識和技術的著作,在作者去世後,經由法國學者傳入歐洲,對歐洲的農業實踐產生了深遠的影響。書中記錄的先進農業技術和理念,激發了歐洲農業的革新,促進了當地農業生產力的提升。

收錄了【農政全書蠶桑篇】的【中華帝國全誌】英譯本

無論是記載著農業生產理念的書籍還是承載著東方哲思的茶葉,這種潤物細無聲的文化互動,都深刻地塑造了啟蒙時代的歐洲學者。

比如,歐洲近代重農主義的核心人物魁奈,他尊崇儒家思想,甚至將中國視為「道德、政治、宗教合為一體」的典範國度,倡導全面學習中國文化。其重農主義理念中偏向於自然主義哲學的部份,有著明顯的,來自於【道德經】中,「道法自然」的部份。

被稱為「歐洲孔子」的魁奈

我時常跟人提到,當代歐洲所提倡的「有機/綠色」的概念,與中國提倡的生態文明本屬同宗同源,體現了人對於自然和諧共生,即天人合一的追求,也是東哲對西哲啟示之後的湧現。

又比如,德國哲學巨擘康德將孔子比作中國的蘇格拉底,彰顯了他對儒家哲學的尊重。

而即便像黑格爾這種嘴上大量批判東方文明的,但真在做自己的哲學思考時,其身體卻能很誠實地將「道」的同素異形體——理性的意誌塑造為其核心觀點。

過去國內的知識界側重於渲染西學東進對於中國現代化的影響,卻極大地忽略了東學西進對於歐洲啟蒙運動的塑造。

這種對於歷史片面且不客觀的認識,也使得中國人一度喪失了文化自信,進而陷入了言必稱古希臘羅馬的滑跪模式。

但實際上,若以今天看待慕洋公知的標準去審視歐洲啟蒙時代的學者,他們身上大多也有類似「中吹」的影子。

2.重農學派

談到中歐農業文化的交流,歐洲近代興起的重農主義就一定不能缺席。

重農學派的核心主張是對工商貿易的批判與反思,認為農業才是國家財富與繁榮的根本,而工商活動則多被視為表面的浮華與泡沫。

18世紀的古典重農學派緣起於法國,其興起與演變,有其復雜的歷史背景。

路易十四時期,法國政府大力推行重商主義政策,不惜以犧牲農業為代價發展工商業,結果破壞了經濟結構中工商業和農業的平衡,使其農業幾近崩潰。

而在英法七年戰爭之後,法國的國際地位遭受重創,失去了大量的海外殖民地。失去殖民地,等於失去了市場與廉價的原材料供應端,這就使其重商主義道路遭受重創,工商業對外的擴張不足以去補償農業的犧牲,故此,對於重商主義道路的反思由此而生,重農主義也隨之登場。

英法七年戰爭

在當時,一方面是法國在與英國的全球化競爭中失利,迫使其工商業發展受阻,進而導致法國對外轉嫁矛盾與對內分發紅利安撫人心的能力下降。而另一方面則是重商主義對於農民的壓榨、封建階層對於新興市民的壓榨等多重因素重疊,最終都為即將到來的法國大革命埋下了種子。

此外,重農學派也可以被視作法國在全球化競爭中遭遇挫折後的一針安慰劑,既是維持其國內現有秩序的需要,也是維持法國意識形態的必須。

畢竟,英國人在重商主義道路上的成功會反襯出法國在同樣命途之上的失敗。結合法國自身的特色,講一條屬於法國的獨有道路,有利於重振法國的人心,緩和國內的矛盾。

但彼時的法國畢竟是積重難返,法國大革命打亂了重農主義溫和改良的行程,而隨著工業革命的浪潮以及全球化行程的加速,重農主義也逐漸顯露出其局限性,無法支撐現代國家的全面持續發展。

不過,重農主義中的一些核心理念,如尊重自然規律、反對過度商業化等,卻隨著歐洲在當代全球競爭中「相對失敗」的地位,使其得以在當代歐洲的「有機農業」、「環保議題」裏找到新生。

3.重農學派與中國文化的淵源

細品重農主義在歐洲的發展,可以深刻地感受到其與中國文化的聯系。

古典重農主義的核心人物,法蘭索瓦·魁奈(François Quesnay,1694年—1774年),他作為法國啟蒙時代的經濟學家、醫生和哲學家,其經濟學觀點集中體現在其對於「自然秩序」(l'ordre naturel)理念上。

他認為,自然界存在一種固有的、理性的秩序,人類社會應該遵循這種秩序來實作繁榮——這恰恰也是歐洲重農主義者的核心觀點。

在我看來,「自然秩序」這個概念就非常有趣,結合魁奈本人對於中國文化的推崇,不難將其與【道德經】中道法自然的思想聯系在一起。

道家強調的道,其本質就是一種類似於自然秩序的存在。當然我更習慣將其稱為「規律」,因為重農主義者口中的自然秩序是一種狹義上的道,其表述會更偏向於自然和農業。

但廣義的道卻作用於事物的方方面面,包括自然所謂的對立面——工業,也包括宇宙中萬事萬物的執行規律。【道德經】對於道的闡述並沒有表現出類似於「自然、農業」這樣的標簽。這恰恰是【道德經】深邃的地方。

啟蒙時期的歐洲學者們從這樣一部形而上的巨作中汲取營養,各取所需,最終催化出西方近代哲學的璀璨發展。

魁奈從道之中提煉出服務於農業的「自然秩序」,黑格爾從道之中提煉出那個究極的彼岸世界——理性意誌;而近代西哲的集大成者——馬克思的辯證唯物主義,則將道從一個高懸於人類之上的機械神,歸還到了人本身,完成了西哲對於「天、地、人」辯證關系的構建。

更為有趣的是,古典重農主義的部份理念,與國內以溫鐵軍老師為代表的鄉建派所倡導的綠色經濟又有著相似的地方。

在經濟的角度,魁奈強調農業是創造財富的基礎,因為只有農業生產能夠帶來「純產品」,即超過生產成本的剩余價值。他認為,工商業活動本質上只是對財富的重新分配,而不是創造新財富。

不過,魁奈視農業為財富,這在貨幣經濟欠發達的18世紀是有道理的,但對於21世紀這個貨幣經濟高度發達的現代社會來說,單靠農業產品的產出無法支撐不斷泡沫化的財富本身。

基於此,溫派思想將魁奈對於傳統農業產出(糧食)上升到了生態產業的層面,擴充套件了農業的覆蓋面,也即是除開農業產出本身,基於生態生活需求的(好的空氣、好的生活方式)也是一種更高更本質的財富——以此錨定住不斷膨脹和增發的主權貨幣。

雖然形式不同,但二者之間明視訊記憶體在著由此及彼演化的痕跡。

而在金融資本異軍突起的今天,傳統的重農主義已經逐漸演變成更高級的「重農+重工」的「重實主義」,對抗的是金融這個虛空大君對於實體的侵蝕。

4.中歐農業理念的相似

形而上的層面,中國與歐洲皆有重農主義的傳統。

管仲在【管子】第五篇中提到「士農工商」的排位;古希臘學者色諾芬:農業不僅是人類社會「最必需的行業」,同時也是人類社會「其他技藝的母親和保姆」。

即便是美國,小說【亂世佳人】裏,斯嘉麗的父親也在塔拉莊園的晚霞中對自己的女兒說:「在這個世界上,土地是唯一值得人們去為之工作,為之戰鬥,為之犧牲的……因為只有土地才是唯一永存的東西。」

究其根源,在於:

1)普遍來看,古代農業生產力有限,糧食貿易的能力有限,故而糧食更多用於自給自足。

2)在國家層面,對於工商業大規模精準收稅的能力有限,商業之規模、規範、風險波動無法支撐其成為一個國家核心穩定的稅源。而農業產出是地裏長出來的,只要做好丈量,立好規矩,在一個穩定的社會裏農業稅就能給國家提供穩定的稅源。

土地的丈量

在筆者看來,文明的生存形式,無外乎「產」、「貿」、「掠」三種,要麽自己生產給自己用,要麽透過貿易來換取需要的東西,要麽透過戰爭掠奪來搶取他人的東西為己所用。而不同文明根據其各自所處的地緣環境的差異,上述三種形式的占比各有差異。

像中國,在完成大一統之前,掠的比例也是不少的(春秋戰國)。完成大一統之後,因為地理上的隔絕,掠部份降低,產和貿的部份增加。同樣,古希臘、古羅馬因為處於交通便利、文化族群雜糅的地中海區域,所以貿和掠的空間一直都很大。

而掠這種事情顯然更具備風險,貿這種事情,更看地利人和,產則取決於自身的資源稟賦。從這個角度來講,一個始終趨向大一統的中國顯然具備低風險長期存續的條件,這也是為何五千年文明能夠一直延續至今的原因。

歸根結底,是人類與土地與糧食最不可分的依附性鞏固上述邏輯——在人類被完全改造成矽基生命之前,此種聯系是不可能斷絕的,這也是我常說的,人類之所以可以溝通交流,就在於其遵守著同樣的明道。

馬克思可以見孔夫子,不僅是因為孔夫子的思想真真切切地啟發了法國當年那批啟蒙思想家,也在於我們同為人類,同處一個明道,同樣為吃喝拉撒、生老病死這些普世性的事情而焦慮。

形而下的層面,首先,歐洲其漫長的歷史演化過程裏已經形成了穩定的「原住民結構」。

其次,其地理條件造就的土地資源緊缺使其農業發展模式無法完全復制美式大農場(農業用地規模受在地人口限制,受工業用地限制)。

真人秀紀錄片【克拉克森的農場】劇照

再來,歐洲在全球化的競爭中被美國壓制,農業產能對外粗放擴張的空間有限。

可以說,萊茵模式,是其獨有地緣條件造就的。這種獨特性,與中國農業有著一定的相似之處。

一,中國的人口密集區面臨著跟歐洲一樣的問題,即市民生活與工業發展需求都會與農業用地產生沖突。二,中國的原住民人口結構比歐洲還要穩定。與美國那種只要屠一個印第安人的村落就能圈地的條件相比,中國在做土地統籌的時候,需要考慮的東西就很多了。

美國大農場

具體到農業本身,中國和歐洲都面臨著明確的原住民農業模式的發展需求,其農業都面臨著北美粗放大農場的沖擊,這促成了中歐農業之間第一層「共同語言」。

抽象到理念本身,中國提出的生態文明,與歐洲當代的「綠色、環保的理念」存在清晰可見文化上的聯系,而這一切文化源頭的根源就在於中國本土的儒家與道家的思想,這是中歐農業之間第二層「共同語言」。

從這個角度來說,歐洲與中國這種基於地緣條件與歷史纏結所沈澱出的共性,是要遠遠大於英美那套虛空的選票政治、普世價值所塑造的所謂的「政治同盟」。

5.中歐農業的區別

中歐農業具有相似性,但也有差異性。

這種差異性的根源在於中國的地緣條件比歐洲更復雜,中國在國際社會中的擔子,也比歐洲更重。

先說中國地理的多樣性,我們具有類似於歐洲這樣的,土地資源緊缺的人口稠密區;但也有像東北、新疆、內蒙這種人口密度稀疏、開荒面積廣闊,具備發展大農場搞農墾模式的空間。

特別是新疆,這是一個潛力巨大且地緣戰略位置極其重要的糧食基地。如果能解決其供水與土壤鹽堿化的問題,那麽這樣一個橫亙在中亞門戶上的巨型糧倉,將為中國的一帶一路提供多少勢能?想想我都睡不著覺。

新疆的鹽堿地

相較之下,歐洲的農業屬於完全沒有再度開墾的地理空間,只能在單一的精品農業中躺平。

再說說國際定位,歐洲的萊茵模式,本身是一種溫和的殖民主義,建立在歐洲在與英美進行全球化競爭的失敗後,其重商主義發展空間受限,其農業產品只能走向「精品模式」來對沖美國的高產能大農場。

歐洲短期之內並不具備逐鹿全球的實力。但與之相對的,中國是一個必須挑起國際社會大梁的大國。故而中國的農業模式,無法完全照搬萊茵模式,也無法照搬日韓模式,而必須是精品農業與粗放農業的混合體。

中國之地理條件的復雜性,決定了我們可以同時理解與吸收歐美兩種農業模式的優點,能物盡其才,人盡其用。有萊茵模式的精致,也有美式農場的產能,既要照顧到鄉村地區部份產品的附加值,也要照顧到國內老百姓甚至國際老百姓吃飯的問題。

6.從歷史出發,看中歐戰略合作的底層邏輯

從歷史出發,從文化淵源出發,以歐洲重農學派的興起為線索,筆者能夠清晰地發現和感知歐洲大陸與英美海洋國家的根本性矛盾,洞見中國與歐洲之間戰略合作的底層邏輯。

1)現代萊茵模式之本質揭示歐美的矛盾。

萊茵模式的本質是一種基於「殖民地競爭失敗後,屈服於勝利者分得一點殘羹剩飯後所延續的偽殖民地經濟模式」,其無法掩蓋萊茵模式國家與盎格魯-撒克遜模式國家之間根本性的矛盾。

二次世界大戰本身就是舊帝國主義戰爭的延續,是歐洲大陸列強與英美之間纏結的愛恨情仇。歐洲戰後重建、美蘇爭霸,迫使歐洲屈服於美國所主導的全球化。

而歐洲屈服於美國,受制於美國,也獲利於美國。這三個關系之間能維持的平衡的時候,歐洲對於美國關系就趨於穩定。

而歐洲跟美國一起獲利的方式也是非常極端的,就是透過搞垮、剝削第三方的方式獲利。當年蘇聯解體,歐洲獲得了貨幣一體化的動能;而後西方世界盼望中國的失敗,成為下一個可被收割的目標。

但可惜中國讓他們失望了,歐美失去了統一的收割目標,不可避免地走向了內訌。脫實向虛的美國只能把收割的鐮刀對準歐洲,這就從客觀上打破了我上面提到的那個平衡,即歐洲無法再從美國持續獲利,甚至被加大了受制於、屈服於美國的程度。

就此,歐洲的反美之心已成,俄烏戰爭會成為此事的催化劑,中歐之間的合作正在逐次向好。

2)歐洲在糧食安全問題上受到美國的全面威脅

一場俄烏戰爭,就使得歐洲的物價水平高漲。同樣,美式大農場的產品向歐洲傾銷,可以在短時間內將其本土農業徹底摧毀。

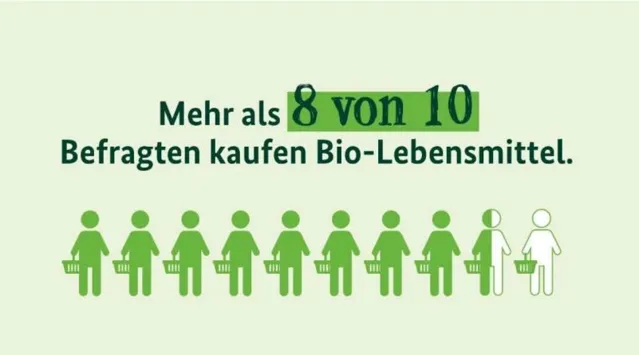

我在德國生活的時候感受最深的就是其有機食品的溢價,這種透過綠色有機概念對美國廉價農產品形成的鄙視鏈,算是一種另辟蹊徑的反抗。

德國對於有機食品普及率的宣傳(80%以上的人都買有機食物)

3)美國失去了向全世界提供物美價廉公共產品的能力,同時患上了收割全球才能活命的絕癥。

【小麥戰爭】的作者尼爾森對於一帶一路有一個很有趣的觀點,他認為「在全球貿易中,產品采購價格的降低是決定此種全球化長期存續的關鍵」,也即是恰恰美國無法像中國一樣向全世界提供物美價廉的商品,拉低全球的物價,這使得中國的以「一帶一路倡議」為形的新時代全球化具有了落地的現實基礎。

其實他的這段話恰恰揭示了美國曾經能夠在全球化競爭中成功的關鍵---也就是其強大的工業能力與大國擔當。

而被金融資本深度繫結的美國,逐漸被猶太那套反人類的理念逐漸異化成了一個純純的投機分子。

這樣的美國,自然會失去統籌全球的能力和魄力,也自然會被世界所逐漸拋棄。

4)一帶一路,為歐洲自主化提供了一個全新的可能性。

歐洲之所以願意跟美國一起,就在於其心中的「應許之地/殖民地」在一段時間還是客觀存在的。

收割完蘇聯,還有一個東方大國可以收割,拋開其自身與美國之間多重的矛盾,只要把中國的政治基礎搞垮了,那麽一切都會好起來。

這也是為何相當長一段時間,歐洲對於反華的積極性那麽高,其政治精英為何願意與白左合流。

而為何現在歐洲又開始集體右轉了呢?因為看不到收割東方大國的希望了。而且,美國也開始對他們動刀了。這種客觀形勢,會促使歐洲最終與美國分道揚鑣。

與此同時,美國的衰落又給了他們另一種擴張收割的可能性。

那就是,一鷹落,萬物生。

曾經,歐洲啟蒙時代的先賢們以中國文化典籍為營養,醞釀出一個風雲變幻的時代,改變了世界的格局。

而今天,新的百年未有之大變局前,歐亞大陸的整合將驅逐人類社會中那些高懸於文明之外的,以天選之人之謬妄而大肆誦讀邪典的極端分子。清算的時刻已經到來,只不過很多人還活在夢裏。

歐亞大陸的整合是大勢所趨,而對於美國的救贖,還是應該去塔拉的紅土中找尋。這就是美利堅再度飄(gone with the wind)起來的意義。

自我解構霸權,回歸土地,回歸實體,過上田園牧歌的生活,是擴張到極致而積重難返的美利堅唯一的救贖。