界面新聞記者 | 徐魯青

界面新聞編輯 | 黃月

2015 年,範儉從北京搬到了重慶觀音橋。這裏霧霾少,山多,是妻子臧妮的老家。不工作的日子,他們常和朋友去市郊爬山,微信群名叫登山小分隊,幾個人都是住在重慶的紀錄片導演,有拍涼山和塵肺病的李維、拍被拆洋人街的華偉成,還有拍女性中國職業拳擊手的吳越。

範儉已經記不清自己拍過多少人,今年四十七歲,「創作紀錄片逾二十年,」他在很多地方的個人介紹裏這麽寫,往往最後會加一句:「作品旨在為時代留切片,為歷史留存照。」聽上去很嚴肅,但見面時他穿藍色運動衫,常提做家務的事,更像樓下愛跑步的鄰居。問他是不是 intj ,他反問,那是什麽?

二十多年前,範儉在山東電視台做常規節目,而拍攝一個臨行前的死刑犯改變了他的職業軌跡。死刑犯生命結束前的最後一個夜晚,他們深聊,第二天,範儉去拍攝行刑現場,接著又到醫院拍攝腎臟移植。死刑犯的母親目送範儉離開時,他控制不住情緒,想扔掉手裏的攝影機,那時他才二十二歲。「幾乎整夜失眠,大腦異常興奮,直到現在還清晰記得那個死刑犯輕聲說話的語氣,還有他非常羞澀的表情。」從此之後,他知道了自己要拍的是什麽,鏡頭漸漸 從社會議題轉向了普通人的具體生活。

辭掉工作北漂沒有什麽猶豫,從地方台到央視,又最終離開資源豐裕的體制內,成為獨立紀錄片導演,有趕上「黃金時代尾巴」的幸運,當然也有努力的勁頭,比如邊上班邊在北電讀了一個全日制碩士。 紀錄片【的哥】 是他最早期的嘗試,範儉按照義大利作曲家維瓦爾蒂 的【四季】 展開,他把攝影機放在出租車的後擱物板上,記錄下乘客的對話 , 在一年時間內,拍下北京出租車司機史辰接待的形形色色的客人。【 吾土】關照的是一個失地農民如何與社會抗爭,如何經營生活,【活著】討論的則是 汶川地震 後失獨家庭的再生育。他 跟拍十二年,主人公 葉紅梅和祝俊 生住得離重 慶 不 遠 ,範 儉和妻子臧妮時不時會去看看,「已經走成了親戚。」

最近幾年,範儉拍的是余秀華,隨著【搖搖晃晃的人間】拿國際大獎和余秀華屢上熱搜,積攢起越來越多觀眾。拍久了,家裏書架的書也一批批換,現在大多是女性主義和心理學。「受余秀華和我妻子臧妮的影響」,範儉說,讀【寫作的女人危險】可以理解余秀華的種種選擇,讀到波伏瓦【第二性】的反應是「大受震撼」。他總是溫和鎮定,提及最多的動詞是「理解」,理解人的選擇、命運的作弄,要是不理解,就再多讀些書,反復看拍攝素材,這份謙卑讓被攝者願意交出信任。最近余秀華第二部紀錄片剛剛定剪,有一天她問範儉,等我死的時候,你要不要來拍?

2020 年春天,範儉受委托去往武漢,拍攝疫情中的小區,余秀華的圖書編輯楊曉燕給他發訊息,鼓勵他寫點什麽。二十年的紀錄片現場裏,他幾乎沒整理過文字,只好用紀錄片導演的特有方式:翻出落灰大硬碟,邊看邊寫。他還報名了李海鵬的網課。「李老師說,文筆這東西,對於年輕人來說透過學習和閱讀可以明顯提升,但對年紀大的人就很難了,這讓四十七歲的我很受打擊。」

不過線上李海鵬還是給了些鼓勵——「也許你有很多寫作短板,但只要有一個長板,那你的寫作品質就由長板決定。」——聽完 範儉 又來了信心,「我有獨家的故事素材,別人沒有。」相較大多數文字工作,紀錄片容納更柔韌的耐心,錯過的回不來,唯一能做的只有端持相機,等待下一刻明暗降臨,於是人和現場的相處也就積累得更久更深。

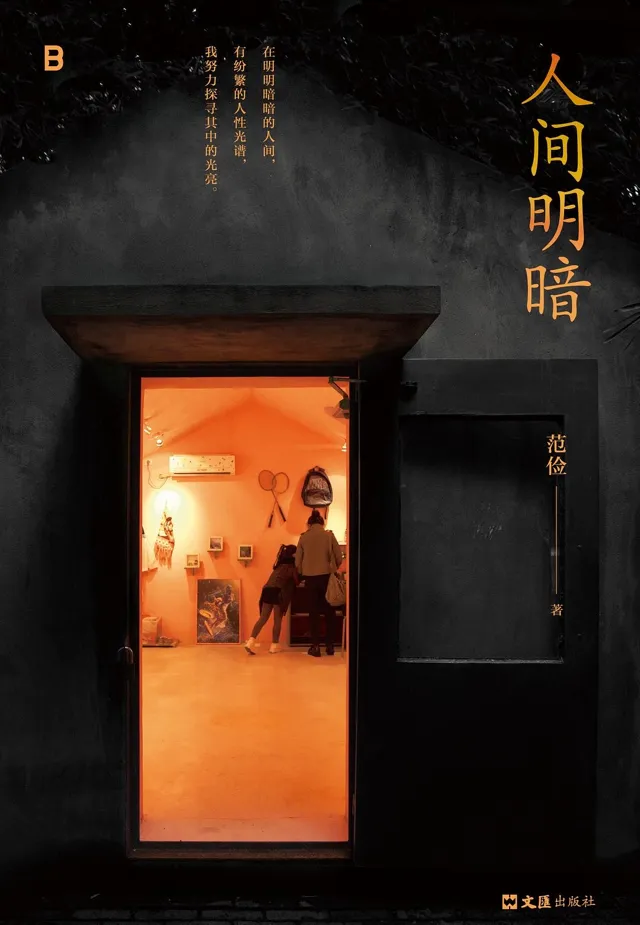

【人間明暗】是範儉的第一本文字作品,或者是執鏡者本能式的,書名仍然與光有關,分為三個部份,均由拍攝手記發展而成,分別關於汶川失獨家庭、疫情爆發時期的武漢與余秀華。這一次,範儉選擇用文字留下存照。

範儉 著

北京貝貝特·文匯出版社 2024-7

01 余秀華的攻擊性與生命力

「我看到余秀華往塑膠旅行杯裏倒了兩勺白色粉末,問她:「你喝的什麽?」「老鼠藥。」她回答。我看到旁邊有一桶膠原蛋白粉,「老鼠藥」來自那裏。余秀華在心情好的時候會分享她的飲品給身邊的朋友,不過這天她沒有分享膠原蛋白給我,而是決定泡茶喝。她喜歡喝各種各樣「配方」的飲品,在二樓的臥室喝露台上擺放著十幾二十個高矮胖瘦的瓶瓶罐罐,除了膠原蛋白粉,還有各類茶葉、葛根粉、黃豆、黑豆、咖啡豆、蜂蜜,以及某些有神奇減肥功效的粉末。這讓我想起多年前她寫的那首【我愛你】重的詩句:「茶葉輪換著喝:菊花,茉莉,玫瑰,檸檬 /這些美好的事物仿佛把我往春天的路上帶。」我並不是很確定她現在常喝的東西都是美好的事物,可經常看到她把各類不明物體倒進她的塑膠旅行杯,用開水沖泡,或用破壁機攪碎沖泡,像是在做化學實驗。」

界面文化:你被討論最多的是【搖搖晃晃的人間】,是怎麽決定拍余秀華的?

範儉: 我當時是想拍一個詩人,不是職業的詩人,是想拍寫詩的普通人,也許是個工人、農民,我想知道從一種看不到詩意的生活裏是怎麽發現詩意的。有這個想法的時候,我還不知道余秀華。2015年1月初,我看到一篇關於余秀華的文章,一看發現她詩寫得很棒,然後慢慢了解這個人的背景。

拍攝寫詩的過程很容易呈現為單純的寫作或言語表達,在電影中可能會顯得乏味。然而我非常幸運的是,余秀華並非一個只待在房間裏寫作的人。她是一個四處行走、到處「惹事」的人。在拍攝的時候,還有這麽大的事發生了,也就是她的離婚。

界面文化:電影的主線是關於她的情感與婚姻,文學的部份相對少一些,你當時是怎麽確定這條線的呢?

範儉: 最開始是有公司找我先拍了一個余秀華的短片,我去接觸他們的時候,發現她跟老公有很強的距離感,兩個人平分時房,彼此之間不說話,後來我讀余秀華的詩,又覺得裏邊有很多對於愛情的渴求,以及婚姻的壓抑,當時就比較快地釘選了拍婚姻和家庭的方向。

後來果然離婚就一步步發生了,余秀華最開始出名的兩個月,她可能還不具備能力,半年多後,各方面都準備好了,她很快就想離婚,這件事她想了十幾年。後來的事情我也都沒想到過,比如離婚後新的感情、家暴,一切都是拍著拍著才發生。

界面文化:你在書裏提到,拍了余秀華之後去讀了【寫作女人危險】,是因為拍的時候感受到這種「危險」嗎?

範儉: 我能感受到她的敏感和攻擊性。後來我才明白,這種攻擊性其實是她生命力的強烈表達。大多數人在社會中都帶著面具,收斂自己的攻擊性,不想去得罪人,而她坦然地釋放這種本能。

余秀華是一個很喜歡冒險的人,在愛情這件事情上也非常喜歡冒險。我們通常害怕迎接危險,但對她來說明知道危險的東西也要去碰,她就是想看看會發生什麽。

界面文化:這是她最吸引你的地方嗎?

範儉: 對, 這個 部份是很吸引我的。我 現在 越 來 越喜 歡 拍高敏感 的人 , 這可能是靈魂上我會感興趣和共鳴的部份, 如果能拍到他 們 的 狀態會 非常有 張 力。

我不會在愛情裏面去探險,可能會在別的地方。她能成為她是有原因的,我要試圖理解她。女性相 對 於男性 來說 ,很多 時 候 會被 他者 化, 那 麽 我只能通 過閱讀 和 學習 , 試圖 去理解那 個他者是如何形成的。最近余秀華的第二部紀錄片定剪了,這個 片子是我和我太太臧妮 聯 合 導 演,臧妮在剪 輯 的 時 候註入了相 當 多的女性的 視 角,是我 這個 男性未必能做得到的,所以我 覺 得 這部片子 已 經 有 她 的作者 內容了。

比如 在神農架的時候,她和楊儲策第一次發生比較大的吵架、摔東西,當天我就覺得挺危險的。楊儲策情緒一上來就很容易沖動,當晚差點要打人。那時候我們已經拍了十來天,本來是第二天要走,我問余秀華是什麽打算?她那晚顯得十分迷茫,既想跟我們走,又充滿猶豫。我實在不理解她為什麽還要留下來。

包括後來他們分手之後,余秀華還是要去找他,這個部份我也理解了好久。當時我覺得挺不可思議的——你都被打了,為什麽還要去呢。但是我不會說出來,我只是說你需要我做什麽?我們要去哪裏?對像我這樣的人,提供支持和陪伴就夠了。

後來,我和太太深入研究素材,不停地理解這個人物,才逐漸感覺到她對危險有著一種探索的渴望。我相信余秀華也知道,那個危險可能要人命,但沒有抵達最危險的時候她是不會停的,她的動機既有情感的慣性,也有欲望的慣性。

余秀華在我的生命體驗裏是獨一無二的。紀錄片的有趣之處就在這一點,你不知道會遇見些什麽人,而且一下子就會持續那麽多年。她不止一次跟我開玩笑,等我死的時候你要不要來拍?

界面文化:【搖搖晃晃的人間】之前,你拍的更多是社會向的題材,比如土地、汶川,但這一部和以前的關註似乎有差別。

範儉: 確實 是差 別 是挺大,但 我的工作方法跟以前是相近的,就是 從家庭去入手 。不過 我很大的一 個變 化是,表 達 方式不再指向一 個 社 會議題 了,我更多想 進 入到人的 內 在去描述。另外,余秀 華 也 帶給 我更多 關 於女性 視 角的思考,我 現 在拍 別 的 內 容,也 會 註意女性角色在 這個題 材裏 處 在 怎樣 的位置、在 怎樣 的 處 境。 這 些都是 從 2015年之後 開 始想的。

界面文化:余秀華是怎麽評價你寫她的部份的?

範儉: 她嫌棄我 文筆不好(笑)。當時 我 們的 出版 編輯 很擔心 內 容 發出來會對她 不好 , 我 說這 要由 她 去判 斷 , 結 果 她說 一 個 字都不要 刪 , 這也 令我很 驚訝 , 她只是嫌棄我寫得不夠好。 我改了幾遍後 她才說,現 在 文 筆終於好了一點。

02 影像工作要慢慢來

「我們是百步亭的。」男子回答我。他穿一件薄棉服,帶著眼鏡,看了一眼輪椅上的老人。老人七十歲上下,戴一頂鴨舌帽,帽子下露出白發,手邊放著一個綠色口袋。男子繼續說:「我們要去醫院插一個導尿管,不導尿就脹得不行啊。」

界面文化:2020年春天你去武漢拍【被遺忘的春天】紀錄片,當時是什麽情況?

範儉: 武漢 的 項 目是澎湃新聞找我合作的一個長片。疫情爆 發 一 個 月後,我必 須 迅速做出 決 定, 開 始 籌備 拍 攝 , 沒 有太多 時間去猶 豫。當時我 決 定只拍 攝 社 區 ,而不是去 醫 院拍救死扶 傷的場景 ,因 為你 一旦要 選 那 個 方向,就要大量 時間 待在 醫 院拍 攝 病患,重點的方向是不一 樣 的。

慢慢後來有幾個紀錄片 導 演去了武 漢 ,有些人 選擇 在 醫 院 內 拍 攝 ,比如【 76天】的大部份素材就 來 自 醫 院。我的 同行周浩 駐紮 在 聯 想集 團 位於武 漢 的工 廠 ,而我 選擇 了社 區 , 當時選擇 在社 區 拍 攝 的人 並不多。

界面文化:為什麽選擇社群而不是醫院?

範儉: 第一,我覺 得 醫院 比 較有 新 聞 感。我 會 先告 訴 自己我不要做什 麽 ,我不要做太新 聞 感的 東 西,因 為 已 經 有很多人去了。如果是要做一 個長 片的 話 , 它 一定是 晚 於新 聞的 , 不能做所 謂 第一落點,就是 醫 院裏失序的 現場,如果要做就需要投入大量的時間守在那個現場 。

我最想 關註的是 人的日常 發 生了 什麽樣 的改 變 ,那肯定 都是 在小 區發生 ,因為 當時 所有的 東 西都回 歸 到 你 不能出 門 ,公共活 動 停止,人都被困在自己的家裏。去調研的時候,我們會先從小 區 的空 間 和人群上去判 斷 適不適合拍 攝。 拍片 講 究 空 間 的豐富 視覺 表 現—— 小區 不能太新,面貌 會不好看; 社 區 周 邊有城中村、小巷子的話,樣態會更 多樣; 小 區要 足 夠 大, 1000 多 個 居民,感染了 20 多人 。 我們花了 兩 天 時間 去確定 下來拍這個社群 。

界面文化:拍攝過非典和汶川震後,你覺得進入現場的難度有什麽不一樣嗎?

範儉: 非典時期的 恐慌感是相近的,那個時候我很年輕,無知者無畏,實際上小區裏有各種各樣的限制了,我就偷偷地出來,一個人拿DV到處瞎跑瞎晃拍攝。 那時候我還在央視,但醫院我進不去,就拍我所在的生活外圍圈,表達沖動跟在武漢是接近的。

2009年我去拍汶川,是跟心理援助誌願者先打交道,誌願者介紹我認識一些家庭,我取得這些家庭的信任就可以拍了。當時我和上海台有一些合作,看起來會比較「正規」。

界面文化:這些紀錄片大多是觀察式的,這是否是你貫穿始終的創作方式呢?

範儉: 2009年我拍【活著】的時候 也很 費 解, 你 一定要生 個 孩子去替代 過 去那 個 孩子,那孩子背 負這些來 到世界上, 壓力豈不是會非常大?但 我 沒 有 試圖 跟他 們辯論, 我要做的是想 怎麽 去理解 他們 ,要通 過 大量的 學習 和 經驗 才能 夠 理解 對 方。

我是邊界感比較強的人 ,拍 紀錄 片也是這樣。這或 許 跟我的原生家庭有 關 系。我小 時 候 沒 有 親 戚,不是生活在一 個 大家族。在 農 村,家族是一 個 整體性的存在,彼此之 間 很容易 隨 便跨越 邊界 ,但我的家庭 沒 有那 麽 粘稠的 東 西。我爸爸因 為當 兵,我 們 全家 移民 去了寧夏的工 廠 —— 60 年代 西北 建了大量的工 廠。 我 從 小就是移民的 狀態 ,我 們 在那裏 沒有任何親戚,只有 一家四口 。

界面文化:回到你自己的經歷,最早是怎麽開始拍紀錄片的?

範儉: 我最早在山東電視 台工作,後 來 想提升自己 ,就去央 視當 一 個 北漂。 當時我們 有點像打黑工, 沒 有合約, 沒 有保障, 沒 有五 險 一金, 做 一 個 片子就拿一 個 片子的 錢 ,但只要 讓 我 們 幹,即便是黑工 我 也願意。他 們給了我一個月試用期,能留下來就留,留不下來就走人,我直接就辭職過去了。

我 趕上了央 視 非常 理想主義的 尾巴,在【 東 方 時 空】 「紀事」欄 目做30- 50 分 鐘 的 紀錄 片, 審片 主任是 陳虻 老 師 ,在央 視紀錄 片的 譜 系裏面是一 個 先 驅 意 義 的人物,他 開創 的流派就是 講 述老百姓自己的故事。 我 很 喜 歡 拍普通人的 紀實語言 ,同 時 又 講 究一定的新 聞 性。

界面文化:電視台的工作算是體制內,後來你為什麽決定從體制內走向獨立?

範儉: 2006年,我一邊在央視工作,一邊讀了北電的研究生, 畢業 作品【在城市裏跳 躍】 投到阿姆斯特丹 電影節 ( IDFA )並入 圍 。 很幸 運 , 那一年 IDFA 做了一 個單元叫「 中 國變遷」 , 選了十來個中國導演的片子, 有周浩的、杜海 濱 的、 趙亮的,我和他們都是那一年認識的。 那之後我才去到 獨 立圈 層 ,去宋莊的、南京的那些影展。

阿姆斯特丹電影節那次 是中 國紀錄片導演 整體性的亮相,之前大家都是零散地去 電影節,比如九十年代吳文光和杜海濱的電影會去日本的山形電影節,還有段錦川、梁碧波等前輩的片子在法國真實電影節等國際影展亮相 。那也是 我第一次去 國 外比 較 大 規 模的展, 才知道 國 外的 紀錄 片是什麽樣 ,後來也慢慢開始想怎麽樣可以做成這樣 。

界面文化:大多數紀錄片的籌資都比較難,你的情況是什麽樣呢?

範儉: 我早期拍【的哥】完全是自己花錢,但花得很少,成本 主要是 給的士 司機 給報 酬,剪 輯 和 聲音都是我自己在做。到了我拍【活著】裏的汶川失獨家庭再生育, 才真正開 始花 錢 ,路費 成本多了很多。

2009年,範立欣 導演的 【 歸 途列 車】 在 IDFA 拿了大 獎 , 它 是一 個國際聯 合制作的 電影 , 這刺激到了我們很多人,原來紀錄片也可以國際聯合制作,這讓 更多的中 國紀錄 片 開 始去慢慢 學習這套流程。 那一年也是我的一個轉折點。我第一次開 始拍【活著】 這樣的 題 材, 認識 了我的 制片人 , 開 始了 國際 合拍。

現 在我 們 也依然主要靠 聯合出品 ,在 國內則是 找互 聯網 平台支持。 但 這都 需要很好的 導 演履 歷 和 議 價能力,年 輕 作者在 這 方面 還 是比 較難 的,特 別 是在 2022 年之後,互 聯網 平台——尤其是 對紀錄 片——大量收 縮 , 最明 顯 的就是 騰訊 ,我 們 已 經 很 難從 他 們 那裏拿到 錢 了。

但應該是從2020 年疫情之後開始,我相信 我留下 來 的一些 東 西,以後都 會 慢慢 發 光的, 這 就是 影像工作尤其是紀錄片工作的意 義 , 你 不可能指望 當 下一定 會 能 夠讓 人看到,要慢慢 來 。包括我做汶川地震 題材 也有同 樣 的感 覺,失 獨 家庭的再生育頂 多在地震後一 兩年被討論 ,但之後就無人問 津了。 這 些地震以後成 長 的孩子,他 們 面 對的是怎樣的成長?我們跟拍了很久,發現真正的 故事都是四五年後慢慢 發 酵出 來的。 雖然我們現在記錄下 來 的素材 是不容易 傳 播的,但它 本身已 經 是一 個歷 史 資 料,我 們 只是需要耐心等待。