這兩年,隨著江蘇GDP一步步逼近廣東,兩個超級大省之間的較量也進入了白熱化階段,而且關於江蘇要超廣東的討論,也甚囂塵上。

隨著上半年經濟數據公布,江蘇與廣東的差距,又縮小了。

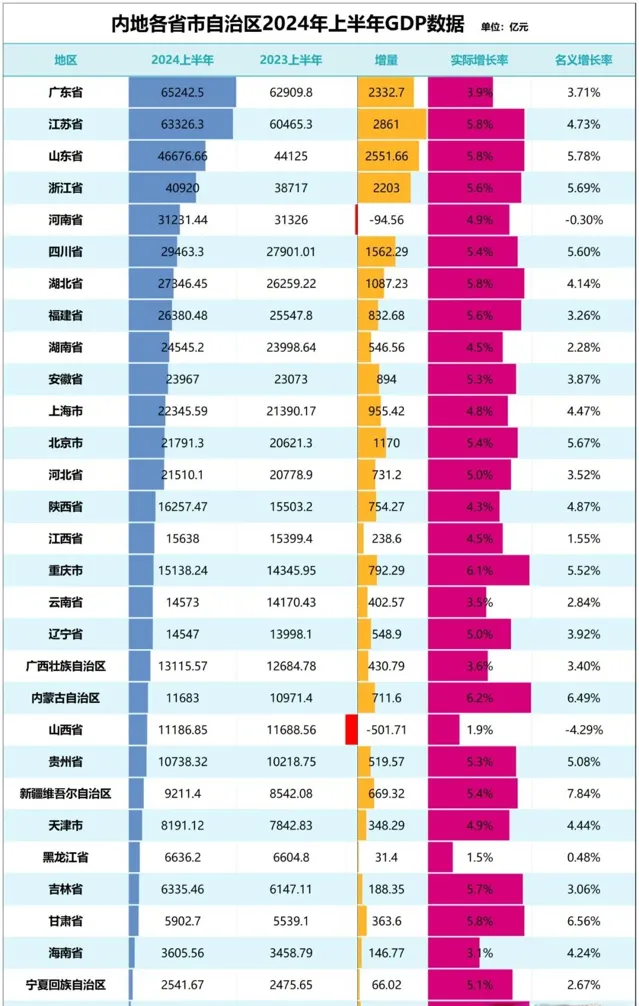

目前有30個省市自治區公布了數據,只差青海。

制圖:城市財經;數據:各省市自治區統計局

其中江蘇上半年GDP為63326.3億元,實際增長5.8%,較去年上半年增加了2861億元。廣東上半年GDP為65242.5億元,增速3.8%,較去年同期2332.7億元。

江蘇不僅增量第一,且增速也大幅領先廣東。

由此,江蘇與廣東之間的差距,縮小到2000億以內,只有1916.2億元。這讓江蘇超越廣東的可能性大大增加。

粵蘇之爭,是中國區域角逐賽中最有看頭的一組,兩個超級大省相愛相逐了幾十年,廣東始終壓著江蘇一頭。

改革開放之前,江蘇的GDP同樣位居第二,但當時的第一不是廣東,而是上海。廣東的崛起是在90年代開始的。

上世紀80年代江蘇,依靠蘇南模式大力發展,曾短暫位居過第一。但後來在改革春風之下,珠三角中的廣州、深圳強勢崛起。1989年,廣東正式超越江蘇,奠定了其中國經濟第一強省的地位。

同時,江蘇退居至第二席位,這種廣東第一江蘇第二的格局,一直維持到如今。

而且過去的33年,大部份時間裏廣東都在拉大與江蘇之間的差距。

1989年廣東領先江蘇59.54億元。1990年差距擴大破百億,1997年差距擴大破千億,2000年擴大至2000多億,2007年擴至5000多億,此後幾年差距略有縮小。

到2016年差距又開始拉大,2019年是廣東與江蘇GDP差距最大的一年,當年廣東領先江蘇9330.1億元。

制圖:城市財經;數據:廣東、江蘇統計局

但從2020年開始,差距又不斷縮小,去年兩者之間的差距縮小至6242.98億元,相比於2019年的差距跌了三分之一左右。

2021至2023年,差距一直在7400億左右。

江蘇千年老二,只是一種誇張的說法,表示江蘇在第二的位置上待了太久,不用鉆牛角尖。

江蘇與廣東之間的爭霸賽進行了幾十年,但廣東始終壓著江蘇一頭。

到去年,廣東已經連續35年位居全國第一。

江蘇雖然這兩年步步緊逼,但全年的GDP與廣東之間,仍相差7400多億元,也即相差了一個揚州市的體量。

這兩年,江蘇之所以能夠逼近廣東,在於廣東的東莞、佛山出現了水逆。

從整個戰局來看,廣東有深圳硬挺,深圳仍在大象狂奔。

2023年全國GDP增速為5.2%。

江蘇萬億城市方面,蘇州(4.6%)、南京(4.6%)跑輸了大盤,無錫(6%)、南通(5.8%)、常州(6.8%)跑贏了大盤。

廣東萬億城市方面,廣州(4.6%)、佛山(5%)、東莞(2.6%)跑輸了大盤,深圳(6%)跑贏了大盤。

竊以為,未來五年是江蘇能否超越廣東的最佳時間段。

一方面在於,江蘇各城市表現整體優於廣東。

另一方面,則是江蘇的散裝發展模式,優於廣東。

江蘇下轄的13個城市個頂個的能打,人送外號「十三太保」。

江蘇13個城市之間的實力是次第減小。

廣東看似有雙中心(深圳、廣州),倆輔助(佛山、東莞),但從上帝視角和極不均衡的發展現狀來看,實則也是單中心發展,珠三角視作一個城市。

過去,這種模式還看不出優劣,但如今全球環境風雲變幻,江蘇的模式明顯更能分化風險。

這一點,從兩個大省各城市的GDP增速可以明顯看出。

2023年,江蘇13個城市,去年GDP增速有11個跑贏了大盤,增速最低的蘇州和南京也有4.6%。

反觀廣東21個城市,只有6個城市增速跑贏了大盤,其余15個均跑輸,增速最低的東莞只有2.6%。

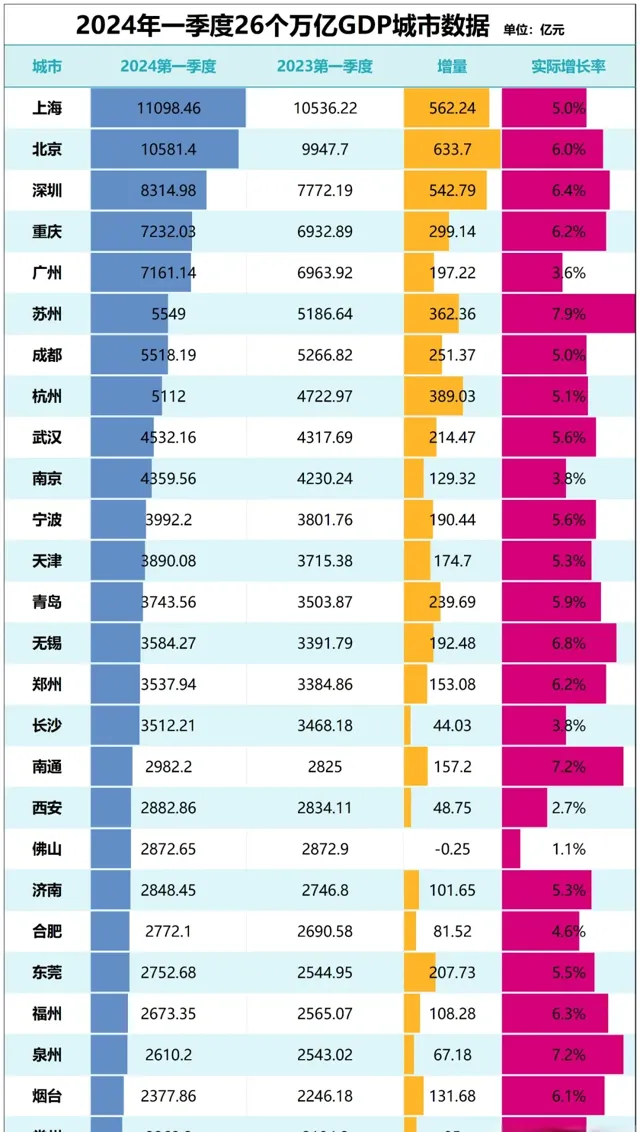

制圖:城市財經;數據:各城市統計局

最關鍵的是,廣東去年東莞拉胯,而今年佛山又接棒東莞,一季度GDP增量為負,名義增速為負數,實際增速墊底萬億城市。

從以上角度來看,江蘇在GDP層面上,似乎的確有超越廣東的可能性。

但是,網路上對於江蘇GDP的真實性,也存在討論。畢竟,從GDP之外的關鍵數據來看,江蘇與廣東之間的差距,還很大。

2023年,廣東的國內稅收收入21637.7億元,位居全國第一。國內稅收與GDP之比15.95%,位居全國第二,也即100元GDP能夠創造15.95元稅收。

而去年江蘇的國內稅收為15586.8億元,只有廣東的72%。

從個人所得稅角度看,廣東去年個人所得稅收入2365.3億元,位居全國第一,同期江蘇只有1262.5億元,江蘇的個稅只有廣東的53.38%。

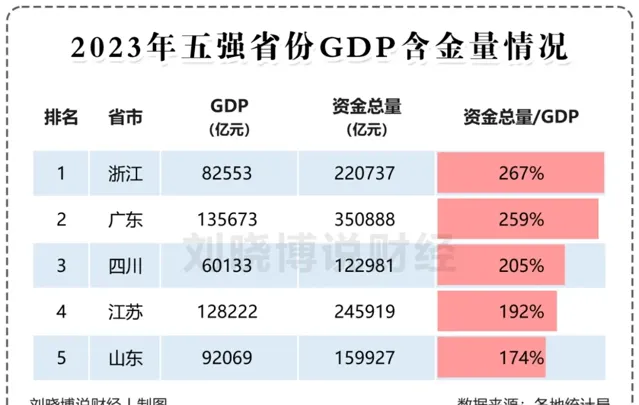

從資金總量(金融機構本外幣存款余額)角度看,去年廣東的資金總量350888億元,位居全國第一。同期江蘇的資金總量為245919億元,只有廣東的70%。

從工業實力角度來看,去年廣東省規模以上工業營收18.58萬億元,同期江蘇為16.85萬億元,江蘇只有廣東的90.6%。

制圖:城市財經;數據:各省統計局

此外,江蘇去年的出口3.37萬億元,廣東為5.44萬億元,江蘇只有廣東的62%。

2023年江蘇的一般預算內收入9930.2億元,廣東為13851.3億元,江蘇只有廣東的71.7%。

還有最關鍵的養老貢獻。

2023年廣東上交的養老金相當於15個地區之和,其凈繳納養老金1158.14億元,是排在第二位北京的3.18倍,是江蘇的6.54倍。

以此來看,廣東的養老金養活了半個中國的老人。

我們可以看到,江蘇除了GDP迫近廣東外,大多數關鍵指標都與廣東相差甚遠。

這正是網路上很多人懷疑江蘇GDP真實性的緣由。

財經專家劉曉博評論:江蘇的真實經濟體量,大概相當於廣東的70%到75%,兩者差距非常大。

在前兩天本號分析河南GDP去年以來增量持續為負數的文章中,強調過,這些年,很多省市都在擠水分,其中就包括江蘇。

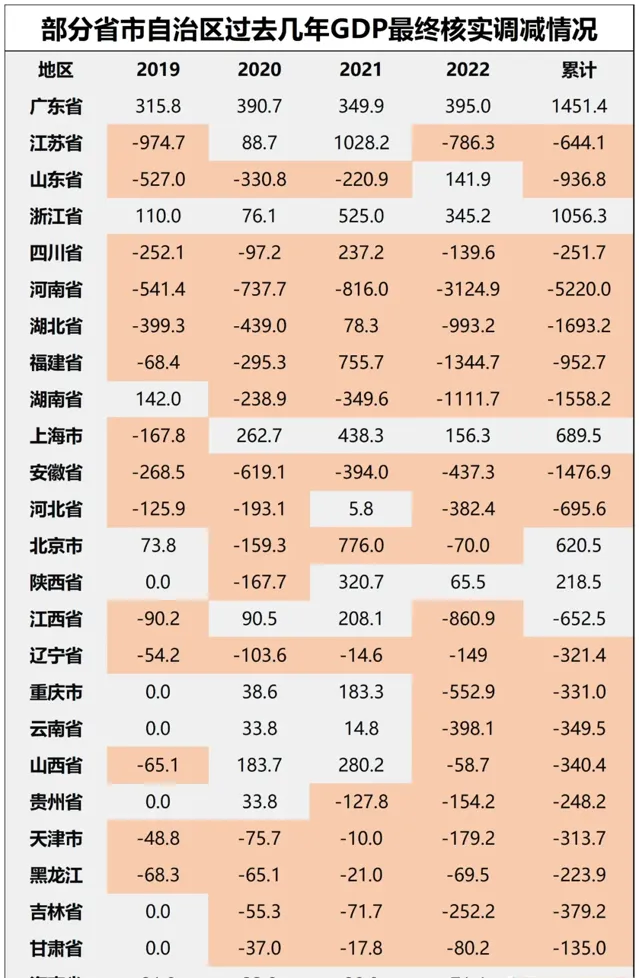

中國GDP統計,每年都會進行兩次核算,即年初的初步核算與年末的最終核實,一般情況下,這兩個數據都會有一些出入,或上修或下調。

本號梳理了部份省市過去幾年GDP核實調減情況,發現過去幾年,除了廣東、浙江、海南三省每年的調整一直在增加外,其余都有過下調。

調整,說明廣東、浙江、海南的GDP都被低估了。而調減,則是擠水分。

其中四川、湖北、河南、湖北、福建、安徽、天津、黑龍江、遼寧2019年以來一直在下調,山東、河北也差不多,期間就一次上調過。

湖南、北京、吉林、甘肅2020年以來一直在下調。江蘇過去四年有兩年在調降。

制圖:城市財經;數據:各省市統計局

下調的原因,主要有兩種:

第一,在新一年數據公布之前,調低去年的基數,實作增速提升。

第二,過去GDP水分太多,主動擠水分。

從過去幾年累計年中核實下調情況來看,從2019年至2022年,河南省累計下調了5220億元,下調量位居全國第一,相當於擠掉了一個濟寧市的GDP。

如果將時間軸拉長,山東擠水分力度最猛。第四次經濟普查時,山東省下調了2018年的GDP核實結果,一年下調了9821億元,當年其省會濟南的GDP還不到8000億,相當於擠掉了1.25個濟南的GDP。

湖北、湖南、安徽三省2019年至2022年下調累計量,也都在1500億左右。

江蘇2019年至2022年合計下調了644.1億元,下調量不大,但至少說明,江蘇的確在主動擠水分。