文 | 唐元元

正文共計 :6716字

預計閱讀時間 :7分鐘

晚三疊紀或許發生過一些不尋常的事:比如,地球曾進入一場綿延百萬年的雨季。

星球的各處都在下雨。

雨季之前,飛鳥和花草都不曾出現。雨季之後, 新興生物類群 崛起。

今天,沒有一種產業像中國家電一樣更能讓人聯想起這場 加速物種轉型 的雨季。和三疊紀雨季為之後龐大多姿的恐龍類群延展道路一樣,中國家電產業作為中國制造業轉型升級的 開路急先鋒 ,為之後多項產業提供土壤並探索道路——

在它蓬勃之前——80年代初上海買一台冰箱的價格在800元上下,相當於花掉上海一個普通工人一整年的薪資收入。

人們輪流站在隔壁鄰居新買的雙鹿牌冰箱前拍照留念的時代銘印背後,是我們正處在以重工業為主導向輕工業為主導轉型的 歷史階段 :

從上遊產業看——家電作為輕工業,其起步建立在中國重工業中的冶煉工程、機床、石化等產業打下的夯實地基之上。

從下遊產業看——人民對美好生活的向往匯聚成龐大的消費市場,它保證了產業發展所需的市場規模和前行動力。

1979年,松下電器在北京王府井開了個廣告櫥窗。有媒體對此發表文章:「看著那些各色各樣、各種用途的展品,男女青年流連忘返、嘖嘖稱奇……我們遐想、憧憬的美好生活,要怎樣才能來到我們身邊?」 圖源:網路

在家電從珍稀物種到常見物種的演變中,它是中國制造界當之無愧的「雷王」——

今天新能源汽車等產業前行中的重重迷霧,如「盲目擴張、產能過剩」、「品牌戰略混亂」等雷區,家電在上世紀就英勇的全部踩雷一遍。

它在殘酷的價格戰中磨礪出精進技術的覺悟。

它出海又下鄉,兩手都過硬。

它戰勝過日本,也不可能被越南超越。

它仍然擁有最廣闊的產業邊界。

今天 星船知造 精挑細選了 18支 大家熟悉的中國家電廣告,從中我們得以一窺家電產業如何直面全球資本,歷經「引進潮」「合資潮」後,又如何走過「價格戰」,找到新的航向。

而選擇從熟悉的廣告開始講述,也正是因為家電是中國「產業現代化」「生活現代化」最易被感知的表征。

它提升生活「小確幸」的一面和身為工業化後發國家落地工業建設「大準狠」的一面,都在講述同一個主題:

永遠會有新的困難。但我們是為了解決困難去工作、去鬥爭的。

一、自鄉土中拔地而起

1979年發生了兩件轟動全國的新鮮事。先是上海台播放了新中國第一個 「生活資料型」 廣告——片長1分30秒的「參桂養榮酒」。

再是【人民日報】第一次刊登了 「生產資料型」 廣告——「國營寧江機床廠承接國內外使用者直接訂貨」。

以這兩個第一為起點,我們的廣告史就是一部「從生產資料為主到生活資料為主」的轉型史。

根據【中國廣告年鑒】上的數據,生產資料型廣告投放占比逐年下降——

1983年,生產資料型廣告投放占比為34.19%

1990年,投放占比為25.8%

1997年,投放占比為8.0%。

1999年之後,生產資料型廣告的投放占比實在過低,不再具備分析意義。

廣告變遷的背後,是人民物質生活水平的飛速提升。

星船知造 查詢廣告史相關資料,整理了1983到1990年間的流行廣告語發現:

當時投放廣告勢頭最猛,宣傳力度極大的產業就是中國家電——

1983年:海信電視「一切為使用者著想,一切為使用者負責」

1984年:品質至上有夏普

威力洗衣機,獻給母親的愛

1985年:優質的聯想——夏普

1986年:萬康寶,樂萬家

飛利浦:尖端科技的標誌

1987年:這一年的廣告流行語家電讓位給了「太陽神」:「當太陽升起的時候,我們的愛天長地久」。當然這是屬於中國保健品史上的另一個故事了。

1988年:金星電視:精心創造,精心服務

1989年:容聲容聲,品質的保證

1990年:凱哥洗衣機,她工作,您休息

廣告裏演的是現代化的都市生活場景——但如同地球上第一朵花很可能來自海洋——中國家電產業光潔鮮亮的一角始終帶著泥土的芬芳。它們大都自鄉土中拔地而起,由一家家 鄉鎮企業 發展壯大。

1989年,廣交會。當時的羊城,改開前沿,潮流聖地。全國有誌之士都要坐綠皮車來「祖國的南大門」闖一闖的。

社會上還有點瞧不起鄉鎮企業,認為鄉鎮企業不過是「稀稀拉拉的小作坊」。所以,這次獨闖廣交會,來自寧波慈溪縣的電子點火槍商人茅理翔做足了準備——首先,得有一輛高級轎車。西裝革履,這也是最基本的。還要準備幾句洋文,比如「哈羅」。再拎一個高級皮箱——就這麽「無證」混進了廣交會。

茅理翔還是被會場保安無情驅逐——只得就地在會館外擺起攤頭,左右手各持一把點火槍叫賣。好在第一天擺攤就拿到一萬兩千美金的訂單。這意味著,這家來自中國縣城的「點火槍作坊」向外向型企業邁出了第一步,可以給國家賺外匯了。

第二天,寧波家電公司在自己的攤位上騰出了一張桌子給茅理翔。他最終拿到了8萬美金的訂單。

七年後,茅理翔二次創業。成立方太集團。

廚電巨頭的前世傳奇背後,是當時中國家電產業承擔的三項歷史重任:

第一個任務的實戰舞台正是廣交會——

曾經,活躍在這扇中國對外貿易視窗上的是來自佛山的紙傘、來自陽江的漆器、來自東莞的根雕,但自80年代起,電扇、冰箱等家電產品開始替代傳統手工藝品和農副產品,成為出口產品中更能征善戰的主力軍。目的是獲得更高的外匯收益,用來從其他國家手中購買發展所必須的裝置和原材料等。

自廣交會走向世界的海爾,1988年在廣交會擁有一個不足5平方米的攤位。十年後,格蘭仕第一次參會時的攤位是9平方米。

第二個任務是中國家電在承接工業已開發國家轉移的制造產能過程中,同步改造中國相對落後的制造體系。

第三個任務可以看作是前兩個任務完成後的必然——國產家電將會替代進口家電,人們能以更低廉的價格購買到現代化生活所需的電器。

80年代容聲冰箱廣告 圖源:網路

中國家電起步時半只腳還踩在泥地裏。其中誕生出費孝通提出的「蘇南模式」和「珠江模式」。

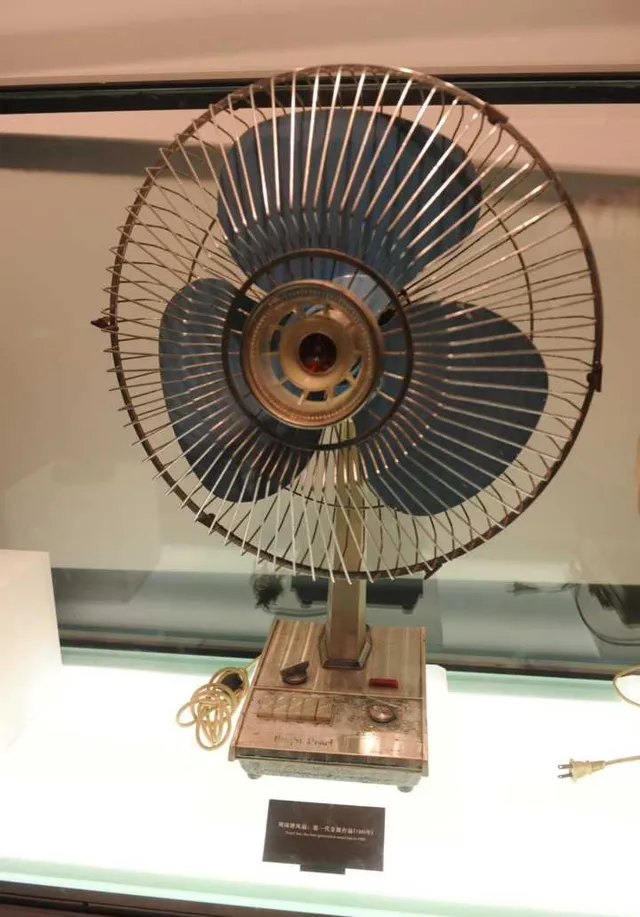

蘇南模式指的是80年代,江蘇南部的蘇州、無錫等地農民依靠自身力量,大力發展鄉鎮企業。來自蘇南的家電鄉鎮品牌有80年代響當當的 長城電扇 ——

長城電扇的廣告語曾采用了霸氣側漏的回環修辭手法——「長城電扇、電扇長城!」

珠江模式同樣由「洗腳上田」的村民出工開始,但不同於蘇南模式,珠三角地區毗鄰港澳,得以借助更多資金、技術、市場——比如誕生了美的、科龍、格蘭仕的家電之鄉順德,也是有名的僑鄉。僑胞帶著資金和技術回故土投資辦廠,順德人外出探親則帶回幾件家電進行拆解和仿制——在推進順德工業化行程的同時,也讓它走上外向型經濟發展道路。

其中, 美的 來自順德北滘鎮,前身是26歲的街道幹部何享健等23個村民組建的北滘街辦塑膠生產組。 格蘭仕 來自順德桂州鎮,前身是一家由7人組成的鄉鎮小廠,主營產品是雞毛撣子。

美的生產的第一台金屬電扇

家電起步時紮根於各地區域生態中的生產體系,讓我們的全球500強企業不僅僅出現在高樓林立的北上廣,也佇立在一座座縣級市。

問題是,和珠江模式中美的等全球家電巨頭今天於數智化站位上再出發不同,蘇南模式中的香雪海冰箱、長城電扇,為什麽都倒在了國貨崛起的黎明前?

二、誰是中國制造界的「雷王」?

「春蘭空調,春天將永遠伴隨你」

「電扇長城,長城電扇!」

——為什麽它們倒在了國貨崛起的黎明前?

今天中國新能源汽車產業為人津津樂道的一輪輪透過「白名單」和「補貼」帶動產業升級的政策助力,大致始於2010年前後——一場從上遊核心零部件到下遊整車的全方位包圍式巨額補貼啟動。

其中屢經「財政買單導致相關企業缺乏技術升級動力」、「盲目擴張「、產能過剩」等雷區。這一切,家電自四十年前率先趟過一邊。

和新能源汽車一樣,中國家電享有國家意誌為產業開路的特優待遇 ——1978年,輕工業部組織的第一個家電考察團前往日本考察,國家確定了「鼓勵引進先進技術和裝備」的行業發展策略。

1979年,長虹從松下引進了一條黑白電視生產線。1984年,青島電視機總廠(海信前身)引進日本松下彩電生產線。

中國家電管理一開始比較分散,如電風扇、電冰箱等家電屬於輕工部管。電視機、錄音機則屬於機械電子工業部管。

1978年,輕工業部開始統一管理各地區的家用電器工業。同年,輕工部又設立五金電器工業局,負責家電行業管理。

1982年,國家五金局變身為家用電器工業局,正式負責管理冰箱、電扇、洗衣機等家電產品的生產等工作。

家電產業還優先獲得了政府「增加基本建設投資規模」、「撥轉部份重工業的閑置廠房和裝置」、「增加貸款額度」等扶持措施——獲得充分發展紅利。

上海市民印象最深的兩個廣告都和制造業頗有淵源:

一個是「杉杉西服,不要太瀟灑」。之後,杉杉在1999年進軍鋰離子電池負極材料產業。

還有一個就是 春蘭空調 ,「 只要您擁有春蘭空調,春天將永遠伴隨著您。 」

但行銷聲量的建設只是產業萬裏征程上的初戰告捷。中國家電被「看不見的手」催熟產業,迅速做大市場後,自80年代起,就已有多地家電行業出現產能過剩。

被飛利浦吞並的孔雀牌電視機、春花吸塵器,被三星吞並的香雪海電冰箱,以及上海的紅燈收音機、水仙洗衣機、長城電扇,都倒在了國貨崛起的黎明前。

上海紅燈牌收音機 圖源:【裝飾】雜誌

資金和技術實力都需要長時間積累,中國家電蹣跚起步之初也缺乏提升工業設計的意識——這一切,讓第一場鬥爭不得不廝殺於「殺敵一千,自損八百」的價格戰戰場。

第一聲槍響於80年代末。

那之前,比如彩電市場,由於產品供不應求,消費者對產品品質的容忍度很高。比如上海坊間流傳的戲謔:

連續劇放到關鍵時刻,電視螢幕突然一片漆黑,就叫「沖破黎明前的黑暗」。

如果螢幕上就一條直線,叫「看不見的戰線」。

滿螢幕波紋,叫「多瑙河之波」。

還有一種70、80後肯定也有印象,滿屏飄雪花——「林海雪原」。

但到了1989年,國內彩電市場嚴重供大於求,產品庫存積壓嚴重——同年,四川長虹率先降價——每台彩電降價300元以上的企業自救行為,正式觸發了中國家電史上一輪又一輪的價格戰——那些生產規模更小的企業,很快走到破產邊緣。

同時,自「三來一補」開啟國門第一道縫隙,到進一步引入眾多海外品牌——引入「鮎魚」過程中,家電業遭遇全球資本的正面沖擊——從80年代末起,海外品牌對中國家電由「技術輸入」轉為「資本輸入」,進一步暴露中國家電產業在產權歸屬、品牌行銷等多方面的短板。

和飛利浦合資的孔雀牌電視機、和三星合資的香雪海電冰箱、長城電扇等——品牌最終都易主或者消亡了:

長城是第一批走出國門的家電企業,90年代就銷往歐美、南美、非洲和中東。但也在品牌戰略和品質監管上犯下難以彌補的過失——曾授權給眾多生產能力不一的小企業進行代加工和生產,導致品牌信譽受損。

99年之後,長城公司資金鏈斷裂,品牌衰落。

孔雀電視所有的產品和銷售體系在2000被並入飛利浦電子(上海)有限公司,之後只能貼牌生產飛利浦——品牌消亡。

香雪海冰箱在90年代的合資潮下,與三星簽下合約:三年內不得生產香雪海冰箱——品牌暗淡。

內卷的中國市場、強勢的海外競對,將起未起的中國家電領空始終盤桓著一堆無法解決的困惑。 一切困惑都在入世前後匯成了一個問題——「到底是我們走向世界,還是世界走向我們?」

今天中國家電產業已經在智慧化革新、自動化、新能源等領域找到新的發力點。但在三十年前,沒有人有信心對以下問題給出答案:

究竟要怎麽做、要多久才能熬過價格戰,走向系統發展的遼闊之地?

不止一個人看到了多元路線。畢竟,這群自社隊企業悄悄發展、在鄉鎮企業擼起袖子幹、自改開浪潮中起家的企業家,有幹部下海,有農民上田,但都有一股特殊視窗期中歷練出的特點——魄性過人。

進攻是最好的防守。賭的就是「變道超車」。

泰州。春蘭。 中國最大空調生產基地、世界空調七強之一。在格力還沒有「掌握核心科技」, 美的也沒有「一晚低至一度電」時,老大哥春蘭就已經要進軍汽車領域了——

春蘭董事長陶建幸說:「我在1993年就有預測,到1995年就完全看得很清楚了,單純的家電業註定沒有前途。」

90年代的春蘭造車,即激進,又謹慎。激進的是它一出手就直接進軍整車領域。保守的是春蘭選擇先在摩托車上小試身手。

春蘭虎、春蘭豹摩托車一上市就紅極一時

春蘭摩托的一舉成功給公司上下吃了顆定心丸——

放棄空調主業,元件春蘭汽車,或許真的能改變原有業務結構單一、產品同質化的現狀。2001年,春蘭首款中型卡車上市,卻在獲得銷量開門紅後,在未獲相關批文、重卡崛起擠占中卡市場等多重因素疊加下,連年虧損——曾屬於春蘭的榮光最終淹沒於時間長河。

陶建幸曾壯誌滿滿的為春蘭集團新能源規劃:先搞動力鎳氫電池、再做燃料電池、第三步做太陽能電池和發電裝置。

以今天的眼光看,春蘭押對了卡車市場的前景—— 他看到了中國基建網路的崛起; 也看準了中國汽車彎道超車的路徑——他敏銳覺察到 新能源將是傳統產業升級的理想選擇 。

但沿著一條對的路線走下去,可能成功,也可能萬劫不復。膽識和冒進、審慎和寡斷,不過是成王敗寇後的他人評說。

中國家電的這一輪多元化嘗試,在2000年左右達到高峰,之後迅速消退:美的、新飛、奧克斯都在零幾年先後結束汽車市場。

但無論是成為春蘭,還是成為吉利(吉利汽車從生產制冷裝置起家,於1997年和春蘭前後腳進軍汽車行業)——中國家電已經不可能停下主動前進演化的腳步——

擁有並不斷探索新的企業定位和產業邊界是所有巨頭的生物本能。想在全球叢林生存中脫穎而出比拼的終究不是價格,而是科技和品牌。但在這之前,我們還經歷了一段和洋品牌的雙重蜜月。

三、洋品牌的雙重蜜月:海爾兄弟為什麽是外國人

1981年的金星牌彩電廣告:「該機由日本日立公司提供設計」。

1986年美菱牌冰箱的廣告:「我廠從義大利引進先進技術、裝置主要部件和生產流水線」。

80年代的家電廣告中還一度出現九個品牌的「阿裏斯頓」,有北冰洋阿裏斯頓、美菱阿裏斯頓等。

1991年,桂州羽絨制品廠正式更名為洋氣的格蘭仕,從輕紡業轉向家電業。

中國家電企業抹上歐美氣息的行為,並不是因為國外月球的曲率半徑比中國月球的曲率半徑更為處處相等——

同時出現9家國產阿裏斯頓,是當時國內多家家電企業同時從義大利梅洛尼公司引進了阿裏斯頓冰箱生產線的結果。黑發和金發的海爾兄弟則象征了合作共贏的中德友誼——1985年,海爾從德國工程機械制造商利勃海爾公司(Liebherr)引進技術和裝置。

中國家電正是從引進來自日本、義大利等國的零部件和生產線開始,透過並購、重組,分層次淘汰過時生產方式和落後企業,從分散雜亂到頭部企業聚集,從仿制引進到自主研發。

優勝劣汰的產業陣痛在中國入世後幾年達到高峰。

但在那些離開政府保護的繈褓,並堅持用代加工、出海、技術攻堅等多條腿走路的家電企業中,最終歷練出風浪中的好手—— 前一條腿為它們趟出穩固的資金底盤,後兩條腿為它們在不可知的未來預先打下錨點。

智慧家居可以透過手機輕松掌控 圖源:pixabay

而從更宏大的視角看,90年代世界經濟正呈現「東高西低」的態勢——相對正在崛起的東亞國家,西方主要工業國正面對「勞動生產率下降、產品成本上升」的富貴病。

跨國公司開始構建一套復雜的全球網路,一個一體化的國際生產體系逐漸成型。中國家電產業深度參與了這場國際分工。

我們需要跨國公司的技術和裝置,跨國公司需要利用我們的低成本勞動力,同時將中國作為出口基地。這場蜜月期中,中國家電企業從昔日的代工廠乙方,到更具話語權的合作夥伴,再到競爭對手和收購方,始終伴隨著的,是中國制造業在全球價值鏈中地位的一路攀升。

四舍五入算的話,90年代離全球化工巨頭巴斯夫將主力產線遷至中國——還有三十年。

離中國新能源汽車崛起,成為全球第二大汽車出口國——還有三十年。

離中國植保無人機出海,占領日本的田間地頭——還有二十年。

對個體而言,十年很長。但對國家和正在轉型升級的中國產業而言,三十年不過是歷史行程中的一小步。

尾聲

今天中國家電的廣告出現在國際賽場、出現在西海岸的社交媒體,也出現在東南亞的視訊網站。

品牌戰略的全球布局背後,是外界印象已經無法跟上中國家電前進演化的腳步——

1,脫去制造商的外衣,它可以是科技企業。這不僅僅是體現在一些數智化的改造上,更意味著它向產業上遊核心領域有所突破的恒心:美的收購的庫卡已扭虧為盈。海爾的工業互聯網做成了業界標桿。

2,在完成技術和核心部件的自主化過程中,它助力家電之鄉如順德、蘇州等地成長為國內機器人、芯片產業的重要根據地。

3,它正以不同於當年的姿態進入汽車領域:美的威靈汽車零部件三大產品線投產、格力主攻新能源電池——不再大手筆進入整車制造,而是依據自身在控制電機等領域優勢發力汽車核心零部件的自主攻關。

任何一個產業的繁榮,靠企業家精神,靠產業人創新,但更多的,靠我們龐大的市場規模、勞動者紅利、政策設計,以及多個制造業產業的共同托舉——

所以,當中國家電發力新能源汽車等領域核心部件的國產替代時,它既是家電企業的機會,也是中國家電企業的使命。畢竟從來沒有某個企業的時代,只有時代中的企業。