寫在前面:拖了一年多時間才發了文字版真的非常抱歉;結尾的後續研究個人覺得很有意思,歡迎各位大佬批評指正!

引入

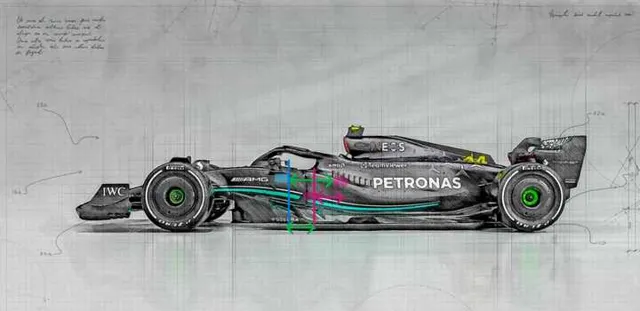

巴林大獎賽,由於輪胎溫度問題七冠王漢米爾頓被新秀周冠宇無情超越。無休無止的海豚跳引來對手乃至死敵的嘲諷。自家引擎效能疲軟,2023年全年積分甚至不到榜首紅牛車隊的一半,就在一切不能再糟糕的時候,2024年開年,當家車手宣布正式出走法拉利。曾經光輝無比的八冠王朝,正式破裂。奔馳車隊究竟做錯了什麽呢?本期賽車風雲錄,我們將為您剖析屢次被車隊提及的「基礎概念」,重新走進這個撲朔迷離的地效時代,你可能會驚訝的發現,紅牛的異軍突起,奔馳的王朝崩塌,遠在從規則釋出的時候,就已經成為了註定。

並不是主要原因

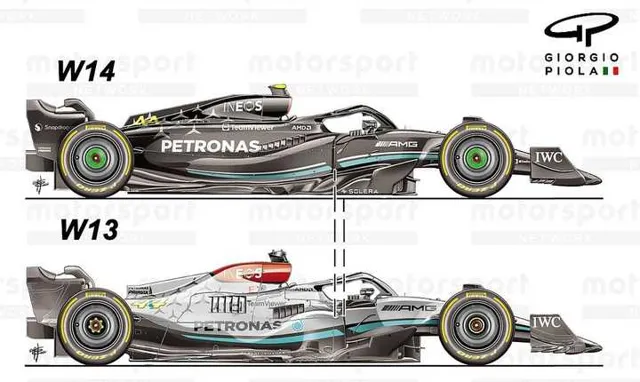

首先我們想破除一些車迷朋友們一直以來的誤解,首先就是「概念」這個詞。正如時任技術總監艾利洛所說,在車隊裏面從來沒有什麽特定的「概念」。對於工程師來說,他們關註的一直是某些關鍵部件的關鍵指標,還有各個部件的配合情況。所以在設計階段,不論是零側箱還是其他任何設計,他們能夠被保留下來原因,只有足夠可觀的風洞數據這一個。某些設計看著確實有點怪,但是在爆表的效能面前,誰又在意賽車長成什麽樣呢?

另外,還有幾個比較熱門的「奔馳車隊落後」的地方其實也不是那麽令人信服。首當其沖的就是「底板太軟」和「材料問題」。在不少馬修的留言中都提到了由於缺少側箱,奔馳車隊的底板遭受了過量的變形,最終導致賽車底部氣流更容易阻塞。Emmm,但如果我們再仔細想想,當考慮底板更多是依靠吸力或者說負壓力產生下壓力時,這種說法就不是那麽服眾了。因為就算在上方放一個側箱,底板的吸力也不會因此改變,該怎麽變形就怎麽變形。更專業一點的馬修可能會說,側箱的存在可以從結構層面上最佳化底板的受力。這個說法確實沒有錯,但是車隊也可以透過其他很多方式來解決底板變形過大的問題。比如紅牛車隊從2022賽季就率先開始使用的冰刀設計,或者基本上所有的車隊都在使用的鎖鏈等等都可以輕松解決過量變形帶來的氣流阻塞。所以我們認為這並不是奔馳車隊遭遇大量海豚跳的根本原因。

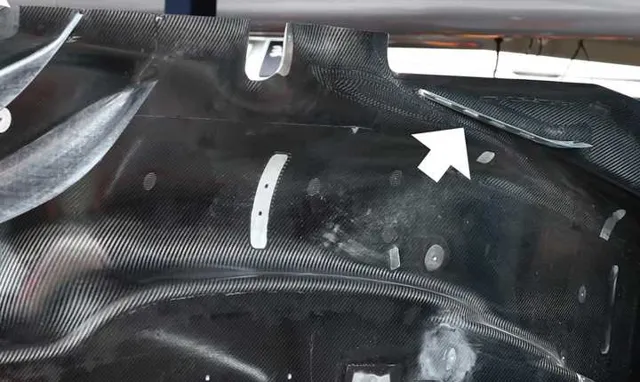

實際上,我們從奔馳泄露出的底板照片中可以看到,他們的底板邊緣有大量用來加固的金屬材料,這更像是故意為之的。據此,我們推測奔馳車隊想要透過密封底板並配合極低的離地間隙來實作更高的峰值下壓力。極低的離地間隙?你可能已經意識到什麽了,沒錯,令人遺憾的是,也許就是這個思路,讓奔馳從一開始就走上了一條再難回頭的不歸路。

海豚跳和風洞規則

是的,我們已經非常熟悉海豚跳產生的原因了[1],過低的離地間隙導致氣流阻塞,使下壓力驟降,車身被懸掛擡高,周而復始……我們就不再贅述了,但你是否好奇過,為什麽坐擁著頂級風洞和高效能電腦的F1車隊意識不到這個簡單的問題呢?是啊,如果我們提前一步明白過低的離地間隙會導致彈跳,自然就不會傻乎乎的追求這樣極致但是不穩定的下壓力了不是嗎?可現實就是,車隊可能真的沒辦法發現這個問題,而一切的答案就寫在F1的運動規則書裏。

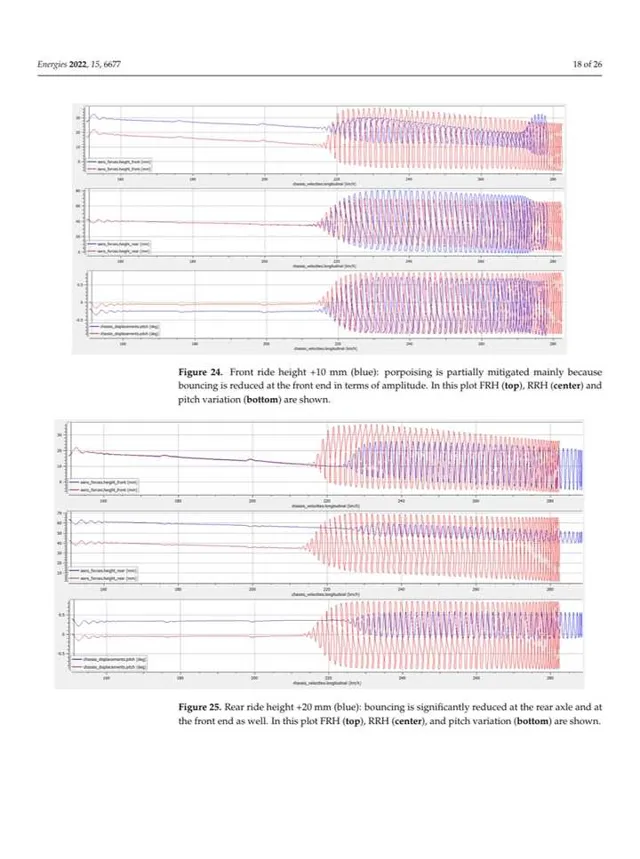

在帶大家閱讀規則之前,我們先來分享一篇關於海豚跳目前比較有意思的研究[2]。這篇論文透過獲取GP2賽車懸掛和空氣動力學數據,對賽車進行了數學建模。他們還將懸架動力學和空氣動力學進行耦合求解,透過調整模型中的aeromap來模擬2022年的F1賽車。最終,這個模型成功在數值仿真中重現了海豚跳這一個復雜的非線性解。這個過程確實是相當復雜的,但我們可以直接看到一些有意思的結論,發現了嗎,波動開始的位置基本上處在220公裏每小時的速度。好,讓我們記住這個數位。

這,是2022年的F1運動規則,裏面詳細約束了車隊使用風洞的時間、使用CFD的算力。其中,9.3.3條b項,明確說明了車隊只能使用不超過真車60%的模型進行測試,同時,風洞的風速在任何時候都不能超過50公尺每秒。接下來,讓我們將用一些進階的流體力學知識為大家解釋一下上面這些數位意味著什麽,準備好了嗎,讓我們開始吧。

相似性原理

風洞,之所以被廣泛地套用於航空以及一切與流體打交道的領域,其根本原因是流體的流動具有相似性。透過直觀的物理認知,我們不難理解這樣的現象,你也可以把它類比成初中數學裏幾何近似的概念,兩個三角形雖然大小不一樣,但是角度、邊長比例等等的關鍵資訊都會被完整保留。同樣的,經過一些無因次化處理和數學運算,我們同樣能近似的把天上飛的飛機或者賽道上跑的賽車搬到風洞裏,並且他們附近的流動是完全相似的。不過這也需要滿足一些條件,在這些條件中,最重要,也是最本質的,就是兩個流動的雷諾數要相等。

我們為大家省去復雜的數學計算,回到我們剛才研究的問題上。在假設風洞中的空氣粘度和密度與賽道相同的情況下,如果我們想在風洞裏面發現海豚跳,或者哪怕一點點足以讓工程師發現不對勁的微小震動,風洞的風速都要至少達到99.54公尺每秒,遠高於規則限制的最高風速。那仿真呢?CFD呢?剛才論文中提到的模型不也成功模擬出了海豚跳現象了嗎?

首先我們想說的是,F1車隊的工作流程都是高度保密的,但是基於網路上幾位時任F1氣動工程師透露的資訊來看,氣動部門的仿真,在地效時代之前基本上都專註於靜態仿真。接下來的內容涉及比較多的猜測,請大家酌情采納。

雖然運動規則中確實沒有對於數值仿真使用的來流速度進行要求,但是對於電腦的運算次數是有限制的。其實啊,和大家刻板印象裏仿真影像炫酷、高大上不同的是,對於流體進行數值仿真某種程度上可以作為一種別樣的賽博算命。同一個算例由於流場可能存在不穩定性,跑出來的結果也許是完全不同的,歡迎相關領域的馬修在彈幕裏吐吐苦水。這也是大多數氣動工程師都會說風洞數據才是最可信、最重要的根本原因。另外,即便F1車隊有自己的演算法工程師,但受限於流體和亂流領域本身的發展,不論是使用最佳化過的雷諾時均方法還是大渦模擬方法,僅僅是對賽車全部氣動外形進行高精度仿真求解就會耗費不少算力,就更不用說和懸掛進行耦合計算了。不過,自從海豚跳在賽場上被發現以後,相信這種耦合計算肯定會被視為仿真裏的重中之重。

還沒有結束哦,在我們剛剛提到的這篇論文還得出了一個至關重要的結論。研究團隊透過調整懸掛模型來試圖減輕甚至消除海豚跳現象,但結果發現,單單對懸掛進行調整基本上無法改善海豚跳的情況。能減輕乃至於消除海豚跳的方法,目前只有擡高靜態高度一個。所以,在某個天才懸掛出現之前,乖乖的擡高車身可能才是更正確的選擇。

奔馳的致命失誤

有沒有一種回到大學中上流體力學課的感覺呢?接下來讓我們說點輕松的。上述提到的內容可能就是奔馳車隊宣稱的「基本概念」錯誤,也就是說他們犯了其他8支車隊都犯了的錯誤,賽車只有在低離地間隙裏才能發揮全部的實力,而這又給他們帶來了難纏的海豚跳。等一下,你問為什麽是8支車隊?難道有車隊在這之前就發現了海豚跳嗎?emmm這個我們也不敢說,但是他們的設計確實從一開始就讓人覺得他們預料到了難纏的海豚跳,也不難猜,我們說的就是紅牛車隊。

對比一下22年到23年紅牛和奔馳車隊的幾塊底板,你會發現一些堪稱幽默的設計路線。這,是奔馳車隊22賽季剛剛進入地效時代時使用的底板,我們可以看到賽車中央平滑的紡錘狀車底,氣流通道相對而言也更加寬大、平滑,沒有很多的凹凸形狀。這樣做是沒有錯的,畢竟面對全新的地面效應[3],誰都無法保證復雜的幾何形狀不會在賽道上事與願違,除非你對自己的底板設計能力非常自信。誒嘿,就像他們的老對手紅牛車隊一樣~這是紅牛賽車的底板照片,得益於在底板層面領先於其他車隊的研發能力,紅牛在2022賽季一開始就使用了幾何形狀更加復雜的底板。好,那我們要怎麽判斷哪家車隊只有在底離地間隙時才能發揮全部實力呢?

首先是車底的結構。還記得我們開頭提到的冰刀嗎?紅牛車隊在他們的賽車尾部加裝了兩個加固過的冰刀,在離地間隙過低時,這能支撐他們的賽車穩定在當前高度上,就像是在瀝青上滑冰一樣。只要處理好下降的速率,理論上他們可以把跳動降到幾乎為零。而奔馳車隊就沒有采取這樣的做法,哪怕紅牛的底板被曝光後也沒有,這說明他們大概不想這麽做,或者,不需要這麽做,當然也有可能是裝了也沒用。(樂)

另外,我們也能從底板的氣動設計細節看到兩支車隊不同的設計概念。上面這張奔馳底板拍攝於22年的4月,我們可以在照片裏依稀看到兩條kick line。如果你對kick line 感興趣的話,我們後面可以開一期節目來講講這個F1車隊間公開的秘密。你可以暫時把它理解為擴散器中忽然的坡度變化,並且,kick line的存在會大幅增加擴散器內氣流的擴張效果。不過這樣大角度的變化意味著氣流十分容易在此處產生分離,相比較於平滑的擴散器表面,這自然會給氣流設計引入一系列不穩定的因素。所以你最好明白自己在做什麽,尤其是在沒有搞清楚底板究竟是如何工作的時候。

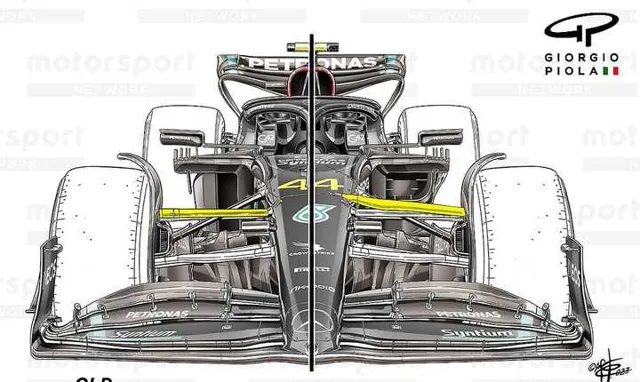

下面這個是紅牛車隊同時期的底板,那時的他們並沒有使用kick line,但這也只是維持到了當年的摩納哥站。在佩蕾姿的賽車上,我們可以看到兩條明顯的kick line位於他們的擴散器附近。Kick line設計其實在地效時代之前很早的時候就出現在圍場中了,所以這很好地體現了紅牛的升級思路,先搭建一個穩定、有效的平台,再逐步釋放這輛賽車的全部實力。

這個時候細心的馬修可能會問,前期放棄了kick line的紅牛為什麽能在22賽季很快就取得領先地位呢?而且,就算奔馳不使用形狀復雜的底板,就算他們確實是在賽道上跳一點,這也並不能說明奔馳的效能在絕大部份賽道都是落後的不是嗎?沒錯,這樣的想法其實是正確的。奔馳車隊的設計思路明顯是在追求極致的下壓力,而這個數位也絕對是可觀的。我們先拋開高下壓力並不意味著更好的圈速不談,單單從下壓力角度來說他們可能也沒有領先紅牛太遠,為什麽這麽說呢?

謎底就在底板前段的列板上。透過對比外形我們可以發現紅牛車隊的文丘裏進氣通道坡度相對較低,奔馳則相反。這某種程度上說明奔馳對於底板進氣的需求大於紅牛。另外,紅牛車隊的進氣列板平直而寬大,一直到末端才有劇烈的轉折,配合底板內的凸起,他們可以在氣流即將堵塞的時候把他們向外擴散,從而巧妙的避開上下都密封的壁面。而奔馳車隊則不同,他們更傾向於利用列板把氣流有意的外洗,而且在文丘裏通道最狹窄的地方利用上洗「泄壓」,這樣的設計一直到23賽季都被沒有放棄,以至於在全車改頭換面的摩納哥站,即便他們已經深知自家賽車敏感的特性,卻依舊倔強的采用同樣的思路。這某種程度上說明奔馳車隊還在盡全力從更低的離地間隙中、更大的進氣量裏挖掘下壓力。這在理論上確實是可行的,從競爭的角度也是可以理解的。畢竟,你不可能在起步比對手慢的情況下,在他開辟的道路上超過他。盡管與紅牛的「主流」思路不太一致,誰又能一口否認這個看上去有點極端的方法,不會在可遇見的將來裏成為奔馳的終極殺招呢?

結尾

「路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索」。在賽車世界的無盡征途中,每支車隊都如同一顆星辰,獨自閃爍在浩瀚的夜空。挑戰與未知如同雲霧般繚繞,時而遮蔽前方的道路,時而展示競速的殘酷。每個車隊都在探索中前行,無論困境多麽艱險,他們都深知,只有不斷求索,才能找到通向勝利的明路。在賽車運動的浩瀚歷史中,偉大的團隊和英雄們如同璀璨的星辰,他們的輝煌並非憑空而來,而是在挫折與失敗中經過千錘百煉而成。這些經歷如同一座座燈塔,照亮了他們前行的道路,使他們在困境中找到突破,最終閃耀在方格旗的盡頭。

在這個瞬息萬變的賽車世界中,沒有永遠的贏家。縱使是曾經豪取八連冠的奔馳車隊,也不得不面對這前所未有的挑戰。 「潮頭登高再擊槳,無邊勝景在前頭。」面對困境,不應停滯不前,反而要勇往直前,告別絕望與挫敗,勇敢迎接新的挑戰。梅賽德斯車隊的精神亦在於不斷挑戰、不斷突破。只有在挑戰與未知中探尋,方能找到屬於自己的天地,譜寫新的傳奇篇章。

這就是本期節目的全部內容,各位馬修的支持一直是我們更新的動力,讓我們下期節目再見。

後期補充說明:

1)制作節目的時候由於沒有數據可以對比,所以忽略了零側箱對於尾部套件的促進作用,不從仿真數據下手,只從流場分析其實很難看出什麽。

後續我們做了一些新的CAD幾何並做了些仿真,結果發現零側箱對於尾部效率的提升是十分可觀的。零側箱算例在整車層面上,下壓力水平胡對比算例(下洗側箱)相比沒有大幅變化,但是阻力成功減少了兩個數量級,這大機率就是奔馳早期宣稱的「不可忽略的優勢」。

遺憾的是由於我們的計畫存在合作關系,目前還不能直接公開,希望大家稍微等一等hhhh

零側箱對於前翼拋向側箱的低能量上洗流的壓制效果顯著優於其他版本的側箱;這變向地允許奔馳車隊在前端使用更多載荷,而不需要擔心前翼主翼上洗給尾端帶來的下壓力損失。最新一期節目中我們會對這一點展開講解。

簡單來說被前翼拋起來的氣流會造成側箱進氣口失速,進而在側箱上表面創造大量低能量分離氣流,拍打到尾翼上會造成大幅效能流失。修改進氣口是設計層面上不錯的解決方法,但是在賽道上就無能為力了。想象一下在賽道上調整前翼攻角時,可能就會變向地讓側箱失速,進而影響到尾翼的效能,這無疑會給調節氣動平衡帶來困難。零側箱由於主翼面、側箱、尾翼的重疊部份很小,上洗流的影響被降到了最低。

而關於零側箱釋放的高能量氣流對於底板效能的提升已經被latios大佬的實驗提出了,在此也不過多贅述了~

隨著26年進一步放開了全翼面前翼和三層尾翼,目前來看,為了解決上洗氣流問題,零側箱的回歸還是很有可能的。

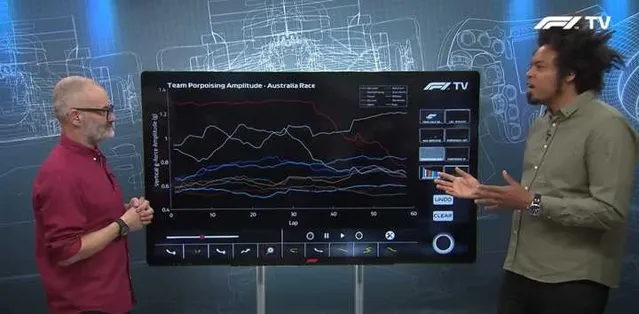

2)我本人一直很關註一個奇怪的現象,它最初是由F1官方的技術分析提出來的。

他們監測了周日會內賽中賽車縱向g力振幅隨著比賽進行發生的變化,有的車隊在增大,有的車隊在減小,並且這並不是一成不變的…每個比賽周末都不同

雖然F1官方主要是在關註哪家車隊抑制海豚跳抑制的最好,但我卻非常在意為什麽有的車隊的振動能保持一整場穩定,有的車隊(比如奔馳)幾乎是先增大再減小(如截圖所示,綠色是奔馳)。

思考了將近一年時間,我還是覺得這源於車輛重心和氣動中心的相對位置問題。淺淺畫一些圖和大家討論一下:

我們考慮在同一個比賽周末,車輛完成氣動調教以後,重心(紅色點)和氣動中心(藍色點)完全固定。氣動中心設定在前意味著氣動載荷等效地作用在前軸,有助於實作過度轉向,反之有助於實作不足轉向。

隨著會內賽的進行,由於油量消耗,賽車重心相對全車座標(如前軸座標)逐漸前移。由於重量降低,懸掛行程被釋放,全車等效攻角可能增大、可能減小,攻角的變化確實會影響全車氣動套件的工作效率,但是不會影響太多部件之間的載荷比例(嚴格來說是會影響底板載荷分布的,但是過於復雜暫時忽略),所以我們暫時假設氣動中心相對全車座標不變。也就是說,隨著比賽進行,轉向過度調教的賽車,氣動力的力臂會逐漸縮短,透過振動力學我們可以定性地得出賽車的振動頻率變大,振幅變小的結論。

如果本周的調教是重心先於氣動中心,也就是轉向不足調教,那麽隨著比賽的進行應當是力臂加長、振動頻率減小,振幅變大,與前面的結論相反。

上面的結論得到的g力曲線按道理來說應該是單調的,至於為什麽會出現奔馳車隊這樣先增大後減小的現象,我猜測是因為重心越過了氣動中心。因為我並沒有找到相關的論文和資料,所以這只是一個猜測。我自己對於這個結論還是蠻吃驚的,因為重心大幅移動怎麽都不像是F1車隊會整出來的活,畢竟重心對賽車操縱有非常大的影響。另外一個可能是氣動調教使得氣動中心本身就和重心非常接近,所以重心不需要大幅移動就會超過氣動中心。支撐著一個觀點的論據之一,是那些年的奔馳確實前移了座艙,重心很有可能造成了和前代賽車不同的響應,畢竟車手位置被提前,意味著更多的前置品質和重心前移趨勢。如果氣動設計方法和調教沒有更改的話,翻這樣的車確實是有可能的,而且也確實需要一段時間才能反應過來……

如果我們考慮地再復雜一點,其實能把問題再次拉回純粹的空氣動力學領域。當車重降低時,懸掛行程進一步釋放,我們先假設攻角增加,尾翼和前翼在不失速的情況下,下壓力都會增加,這不會給氣動中心帶來影響。但是,對於奔馳這樣在當時非常註重進氣量和底板前負壓峰值的車隊來說,當底板的攻角增延長,前負壓峰值將會前移(喉道前移),同時,擴散器kickline被擡高,導致尾部氣流加速效果被削弱,下壓力負載前移,氣動中心前移。考慮到空氣動力學套件對於攻角的高敏感性(不然也不會依靠調節前翼來調教賽車了),氣動中心發生大振幅位移還是很有可能的,超越重心也是很有可能的。並且,同一家車隊針對不同賽道特性的氣動調教方案自然是不同的,所以我們就能解釋為什麽曲線在每一場比賽都不一樣了;同一條賽道不同車隊的啟動調教方案自然也是不同的,所以不同賽車在同一場比賽的曲線也是不一樣的。我甚至覺得同一家車隊的兩位車手跑完一整場遭遇的海豚跳變化也是完全不同的……

這其實是一個非常好的,用來反向破解調教策略和辨識氣動、懸掛耦合效果的方法,作為一個思維體操,我覺得還蠻有意思的。隨著車身被規則擡高,這樣的現象可能很難再次見到了,但是我相信空氣動力學和懸掛緊密耦合的特性絕對給F1工程師深深地上了一課…

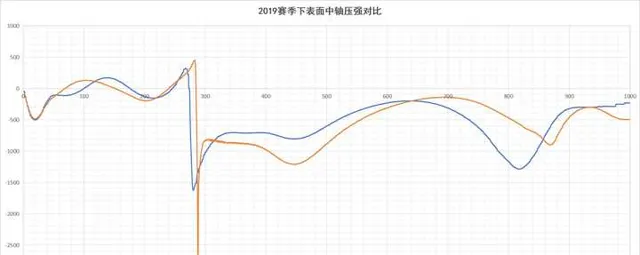

最上方的圖源於nelson Philips完成的2022賽季全車仿真,曲線是車體下表面沿中軸線的壓力分布情況,用於說明地效時代以後底板的工作特性,前文說到的第一個負壓峰值就是圖中藍字表示的「start of floor」;下圖是我本人對2019賽季法拉利和奔馳進行的全車仿真,使用了同樣的處理方法。可以明顯的看到奔馳底板入口,也就是喉道處超大的負壓峰值,對比他們後來的地效賽車,我願意相信奔馳是把這個思路一脈相傳了。仿真比較粗略,大家定性地去看即可~

[1]Zhu Z. Cause and Analysis of 2022 Formula 1 ‘Porpoising’ [J]. Highlights in Science, Engineering and Technology, 2023, 46: 19-27.Zhu Z. Cause and Analysis of 2022 Formula 1 ‘Porpoising’ [J]. Highlights in Science, Engineering and Technology, 2023, 46: 19-27.

[2]Gadola M, Chindamo D, Magri P, et al. Analyzing Porpoising on High Downforce Race Cars: Causes and Possible Setup Adjustments to Avoid It [J]. Energies, 2022, 15(18).Gadola M, Chindamo D, Magri P, et al. Analyzing Porpoising on High Downforce Race Cars: Causes and Possible Setup Adjustments to Avoid It [J]. Energies, 2022, 15(18).

[3]Nakagawa M, Hojo T. Typical Vortical Structures around a Formula 1 Car [M]. 2014.Nakagawa M, Hojo T. Typical Vortical Structures around a Formula 1 Car [M]. 2014.