我一個朋友,是中石油杭州銷售分公司的負責人,你也可以簡單理解為杭州所有中石油加油站的領導,你猜他開的是什麽車?

比亞迪唐EV!

作為東北石油大學研究石油機械的,我在這裏談談我的看法:

答案就是新能源汽車該怎麽發展還怎麽發展,不會有任何影響,甚至會更好。而如果有一個可以媲美沙烏地的大油田,我們還可以把更多寶貴的外匯用作其他領域,而不是去購買那些缺口很大卻又不得不買的石油。

國家大力扶持新能源汽車是因為出於技術上的彎道超車,而不是因為沒有汽油。再說,采油與煉油是兩碼事,不會真有人覺得費力開采石油,大力購買原油就是為了煉制汽油和柴油吧……

當然對於中國這樣一個各種資源都稀缺,還啥都想幹好的國家來說,結合我們國家富煤、貧油、少氣、罕見氦的現實困境與格局,搞多產業系統工程規劃,發展新能源汽車從來都不是一件壞事。

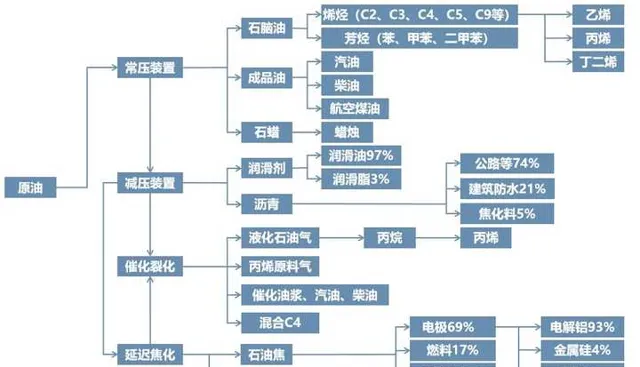

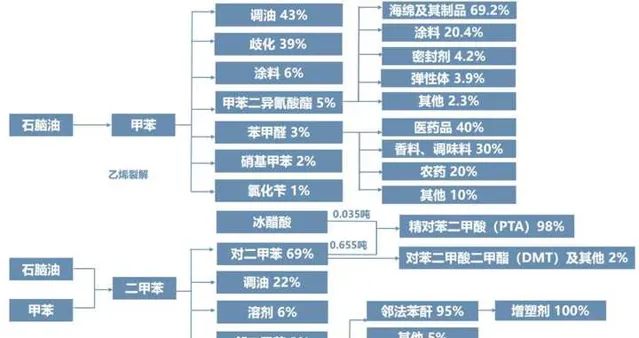

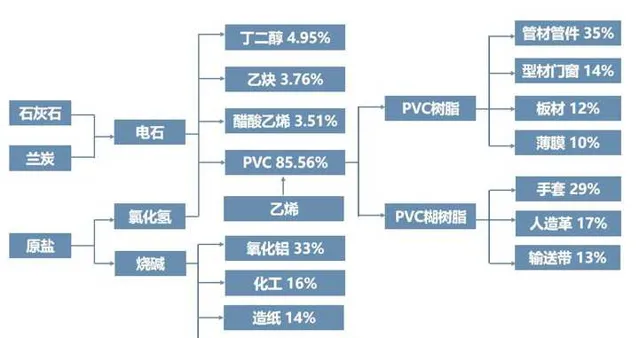

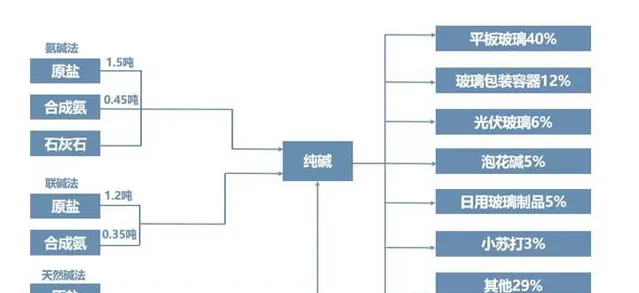

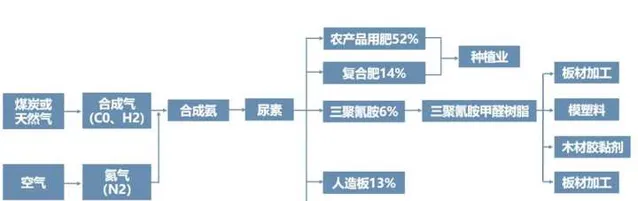

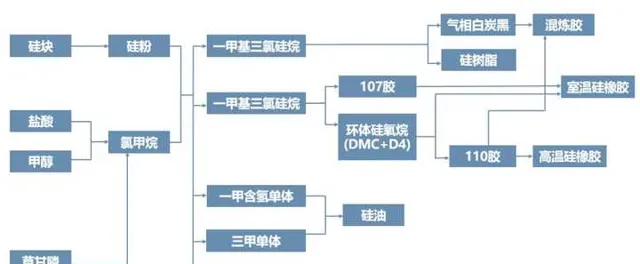

畢竟石油可不僅僅只能用作燃料,可以說從合成纖維到合成橡膠,從HIPS,ABS到PE,從瀝青到高分子聚乙烯纖維,從化學肥料到保鮮袋,石油的衍生物和成品可是太多了。

大慶有一個油立方科教展館,當年是上海世博會的石油館,如果大家有機會去大慶玩,可以參觀一下。

石油煉化產物大致可以分為六大類,燃料(F)、溶劑和化工原料(S)、潤滑劑和有關產品(L)、蠟及其制品(W)、瀝青(B)和焦(C),你猜猜哪種產品產量最大,哪類產品附加值又最高?

所以,我真的覺得,把寶貴的石油拿去燒掉,不是一個好生意,即便是煉制成汽油和柴油,也是低效而浪費的。

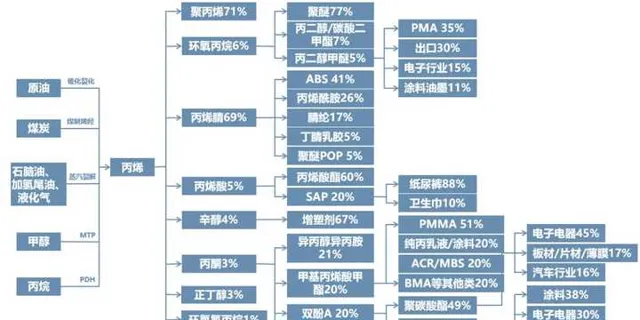

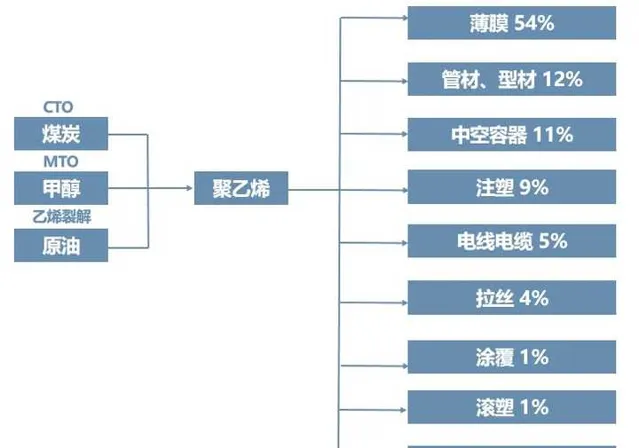

相比之下,以石油為原料,乙烯、丙烯同樣也都是其產品。而以乙烯為原料,乙烯的產業鏈又是一片新天地,下遊產品成千上萬,越是下遊,產量越小其附加值越高。

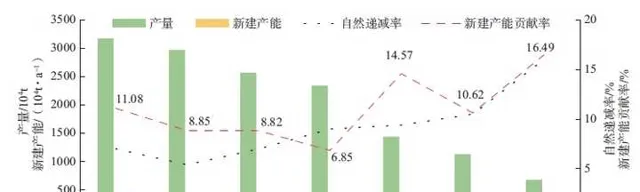

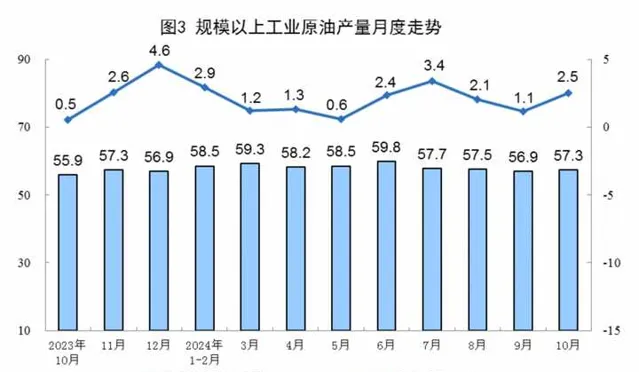

咱們國家一天的石油開采量大約為4181,000桶,日均產量57.3萬噸,而根據國家統計局數據顯示,2024年10月份,全國工業原油產量1777萬噸,同比增長2.5%,增速比9月份加快1.4個百分點;2024年1-10月份,全國規模上工業原油產量17764萬噸,同比增長2.0%,排名全球第六位,前五名為美、俄、沙、加、伊拉克。

但是呢,咱們的石油缺口依舊是比較大的,算上煉油廠和其他相關行業的需求,中國日平均石油消耗量大約為16,000,000桶。

以煉油為例,2023年世界前五大具有煉油能力的國家分別為中國、美國、俄羅斯、印度和沙烏地阿拉伯。不過,從煉廠加工量來看,2023年美國排名世界第一,當年加工石油的數量為1596.3萬桶/日,占比世界的19.2%;中國排名第二,加工石油的數量為1510.2萬桶/日,占比世界的18.2%。

原因就在於,咱們的原油產量缺口比老美要大不少。

而且石油的開采成本與儲量多少其實是兩碼事,本質上還是與技術有關。雖然以沙烏地為代表的中東的土豪國油多,開采成本低廉,但是如果想要獲得更好的效益,依舊需要大力發展相關采油與煉油技術,否則就只能靠賣原始原油賺點快錢。

這一點,還是以中東為例,以色列就是正面典型,而伊朗則是反面典型。以色列幾乎不產油,卻依靠發展煉油技術,擁有全中東最先進的大規模煉油廠,成立於1948年的IOR,不僅是以色列最大的煉油企業,也是中東地區最重要的石油產品供應商。相比之下,伊朗雖然是全球第四大油氣生產國,卻多年來都是中東最大規模的汽油進口國。

石油的衍生品其實特別多,只不過很多所謂的產油國只能做點初級開采和粗加工,然後賣點原油。所以給人一種石油=燃油的錯覺。

但是這麽說吧,只要不是敗家子,沒人會想要直接燒原油或是只滿足於生產制造燃油。

而對於像咱們國家這種石油資源不那麽發達的,就只能拼命卷技術了。

就拿全球石化產業的龍頭乙烯來說吧,乙烯及其衍生物占到了所有石化產品的75%,使用量僅次於水泥和鋼鐵排在第三,但是從使用的範圍來講,乙烯的作用遠超水泥,能夠與鋼鐵媲美。

可是你猜猜全球乙烯生產大國前五名是誰?第一又是誰?沙烏地、委內瑞拉、俄羅斯還是伊朗?

實際上,過去20年,美國、中國、沙烏地和日韓一直保持著乙烯產能的世界前五。而近年來,中國乙烯產能自2022年起占亞洲比例已超50%,且於當年首次超過美國成為全球第一。未來中國乙烯產能仍將進一步增長,預計到2030年將增長80%,至8387萬噸/年,占全球新增總產能的58%。

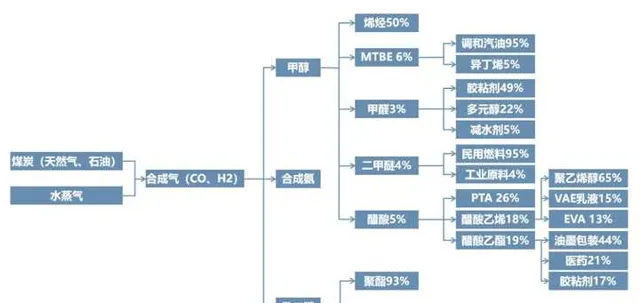

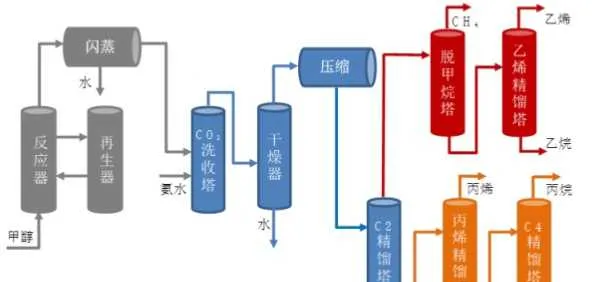

想要生產乙烯,基本上有兩個路徑,石腦油裂解;以煤為原料透過氣化、變換、凈化、合成等過程首先生產甲醇,再用甲醇生產烯烴(乙烯+丙烯),進而生產聚烯烴(聚乙烯、聚丙烯)等下遊產品;我們國家結合自己富煤、貧油、少氣的現狀,多年來一直是主攻第二個技術路徑。

其中煤制甲醇、烯烴聚合制聚烯烴均為歐美已經熟練運用的傳統的成熟技術,而甲醇制烯烴則是近年來中國主攻開發成功的新技術,也是煤制烯烴的核心技術環節。但是你猜這部份占多少產能?2021年中國煤/甲醇制烯烴只占總產能的20%。

然而,全球精細化工產品大概有 10 萬種,而中國大約只有 2 萬種,許多高效能、功能化和高附加值的精細化學品進口依存度仍然較高。難道是因為不想玩高附加值嗎?是因為必須保證對汽油和柴油的產能供應!

如果沒有新能源汽車這個賽道的存在,那麽我們將繼續處在富煤貧油少氣的格局下的艱難取舍與平衡。但是正是因為有了新能源汽車的存在,可以節省出大量的汽柴油產量指標,以2023 年為例,當年新能源汽車對成品油替代量已達 1700 萬噸,約占成品油消費的 10% 以上。預計今年新能源汽車對成品油的替代量將達到 2000 萬噸,這大大加速了石油峰值的到來,有專家預計成品油消費峰值在 2025 年左右,石油總體消費將在 2030 年前達峰,並認為該時間節點或有提前到來的可能。

那麽節省下來的原油,就可以透過整合產能,實作向高附加值產品的進軍了。

而我們現在國內很多油田,本身開采成本就水漲船高,如果不搞相關產品深加工,很多時候其實連開采成本都核算不上。

比如說,現在的大慶油田,已經不是全國最大的油田了,但是如果從另外一個角度想,如果是按照中東那個采油模式,那現在大慶油田應該早就黃攤子了。

實際上,從本世紀初,大慶油田依靠技術叠代升級,目前已經進入到三產成熟期與四產攻堅期和試水期。憑借著建成全球規模最大的三次采油研發生產基地,大慶油田的三次采油產量累計突破3億噸,年產量連續22年超千萬噸,三次采油保持領跑地位。

那麽什麽是一產,什麽是二產,什麽是三產呢?

簡而言之,自噴井就是一產原油,石油界把自噴采油稱為一次采油,大慶油田的發端源頭松基三井當年就是全國最著名的自噴井。

所謂二產,即二次采油,就是透過註水將油「擠」出。但是水驅采油只能采出30%的原油。

至於三產,也叫三次采油,是靠化學劑把油「洗」出來,即化學驅油。我們學校很多采油專家及其團隊,研究的就是化學驅油,或是聚合物驅油。三次采油的采收率可以比二次采油高14%-20%。

2022年,大慶油田又攻克三次采油2.0版表面活性劑核心技術,進一步提高了采收率。目前為止,大慶油田三次采油產量累計突破3億噸,年產量連續22年超千萬噸。

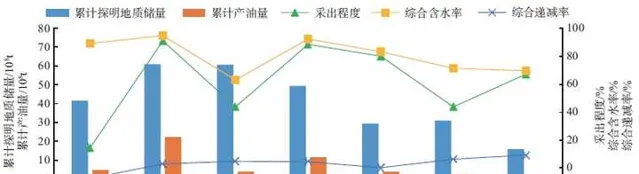

但是技術叠代升級的同時,兩個關鍵性問題也是不可避免的,一方面是采油成本的水漲船高,采收率已經逼近理論極值;另一方面就是原油含水率的不斷增長,液油比急劇上升。實際上早在35年前的1990年,大慶油田的綜合含水率已高達78.96%。而到了2002年,當時大慶油田綜合含水已經高達接近89%,這也就意味著每采出100噸液裏面的水量是89噸左右,而油量只有11噸左右。而到了2006年,油田綜合含水已經超過90%。

一般來說,按照國際經驗,一個油田的含水率如果接近或超過97%,那就沒有開采的經濟價值,可以關閉了。但是你知道這其中的原理是啥嗎?

油氣水三相分離?非也,非也。實際上最大的成本是油水分離後的地下水處理——抽上來的地下水可不是直接就能註回地下的,而是需要先做汙水凈化處理的,達標以後再註回地下。每年大量的資金都花費在這個上面了。如果只為2%的原油,大費周章,就沒什麽意思了。

所以你就能明白為啥我說石油煉汽油,然後燒掉是浪費了吧。

那你們猜猜,今年的大慶油田油液比含水率為多少?95%了。

按照國際標準和經驗,如果沒有技術突破,其實大慶油田完全可以逐漸停產了。

但是你說能行嗎?汽油不煉可以去買,那其他工業制品呢?也不要了,或者全指望著買外國的原油來煉嗎?國家能源安全可不能只停留在嘴上啊!

唯一的辦法就是透過技術突破去實作高品質穩產。

實際上,到2023年3月26日,中石油大慶油田正式對外宣布,油田累計生產原油突破25億噸。

但是在大慶油田產出的25億噸原油當中,依靠挖地球自噴井和註水采收的,只有20億噸出頭。有3億多噸是透過三次采油技術,從地下巖石的孔隙中「洗」出來的!

當時我們學校就有院士提出,應該依靠三次采油和四次采油技術攻關,實作采收率突破50%、60%直到80%。

而這在很多國際專家眼中,無外乎是說夢話呢。而且在很多年前,部份國際權威專家就斷言,大慶油田根本不適合三元復合驅技術,別白費力氣了。

要知道中東和歐美很多油田的采收率只有20%到30%左右,而且按照他們的計算,60%~70%已經是理論所能達到的極限值了。你中國人平啥就80%啊?

然而,毛潤之同誌60多年前就說過,為有犧牲多壯誌,敢教日月換新天。喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕煙。

大慶精神就是,有條件要上,沒有條件創造條件也要上。

鐵人精神的本色就是,只要思想不滑坡辦法總比困難多。

透過三次采油技術的攻關與突破,大慶油田的采收率已經突破了50%,而隨著大慶油田全面攻關「四次采油技術」,曾經言之鑿鑿的國際專家也改變了自己的態度。

2022年,國際標準化組織提高采收率分委會主席與秘書處正式落戶大慶,大慶油田將結合自身經驗,牽頭編制全球範圍內提高采收率技術國際標準規劃。

那麽再回到這個問題本身,有人說,現在已經有了新能源汽車了,那還這麽拼有啥意義呢?

意義就在於國家能源安全,而且保證油田高產穩產,與推廣普及新能源汽車從來都是並列不悖的。

再舉個例子,知道全歐盟第一大石油出口國是哪嗎?

挪威,挪威坐擁著名的北海油氣田,油氣產業是挪國民經濟支柱,是全球排名第15大石油生產國,日均產油約170萬桶,是全球第三大天然氣出口國,僅次於俄羅斯和卡達。2021年油氣產業占挪威GDP的21%、對外出口的51%、政府財政收入的21%和全國投資的18%。在挪經濟發展和社會保障方面,油氣產業都扮演著關鍵角色。

而且北海油氣田的數據資訊化和開源度做的很高,我帶的研究生都拿北海油氣田公開的數據集做訓練與研究物件。

然而,挪威的石油及其衍生品幾乎全部用來出口換外匯了。所以雖然坐擁大油田,挪威卻采取了非常激進的措施,來推廣新能源汽車。

挪威議會承諾到2025年將實作零排放汽車——包括純電動或氫動力汽車銷售占比達到100%的目標。這一舉措不僅標誌著挪威將成為全球第一個禁止銷售燃油車的國家,更讓其成為了一個重要的觀測點——一個已經非常成熟的電動汽車市場。透過這個市場,我們可以深入探究新能源汽車革命對環境、人類以及日常生活所帶來的深遠影響。在挪威政府的政策和市場需求的共同推動下,電動汽車在挪威已經不再是未來的概念,而是當下的現實。

畢竟,自己搞汽車電氣化,然後把石油及其煉制產品用於出口,或是制造更具附加值的其他產品,不是更香嗎?