撰文 / 劉宇瑞 張霖郁

設計 / 師 超

中國汽車產業正處於從出口驅動向全球化發展的關鍵階段。

近年來,隨著新能源汽車技術的崛起和產業鏈優勢的積累,2023年中國車企出口規模已超日本,成為全球第一大汽車出口國。然而,目前大多數企業仍以貿易型出口為主,真正實作全價值鏈國際化仍需持續努力。

12月13日下午,在北京舉行的第十二屆軒轅頒獎典禮現場,德勤中國管理咨詢合夥人劉宇瑞作了主題為「中國品牌全球化」的演講。

他提及,在全球市場布局中,歐盟、東南亞和拉美等新興市場展現出巨大的發展潛力。東協國家憑借其快速增長的經濟、年輕化的人口結構以及對新能源車的政策支持,成為中國車企的重要目標市場。在這些地區,中國品牌以領先的技術和靈活的市場策略迅速提升市場占有率,尤其在新能源領域,占據了主導地位。

他同時也指出國際化行程並非一帆風順。地緣政治的不確定性、出口市場的貿易壁壘、品牌認知度較低以及在地化能力的不足,都為中國車企出海帶來了嚴峻挑戰。特別是在東協等市場,車企需深入洞察消費者需求,加強產品適配,同時完善供應鏈和在地化營運能力。

展望未來,中國車企需以清晰的戰略定位為導向,從單純的產品出口升級為品牌價值和全價值鏈的輸出。在實作國際化目標的過程中,透過在地化研發、行銷和服務能力的提升,與全球生態夥伴協同合作,將是塑造競爭力的關鍵。

第十二屆軒轅獎,服務於使用者、企業、行業,有車屆奧斯卡獎項之稱,是中國軒轅汽車產業學院。本屆軒轅獎對參評的40款車輛進行了評測。

以下是德勤中國管理咨詢合夥人劉宇瑞的演講實錄。

尊敬的各位評委、各位嘉賓,下午好!非常高興有這樣的機會在這個場合和各位分享。剛才介紹的時候,許敏教授提到國際化是各大車廠非常關註的課題,今天我代表德勤中國管理咨詢向各位做一個介紹,題目是「從出口到全球化蛻變」。

剛才幾位嘉賓都有提到,國際化對我們的能力要求是更綜合、更復合的,但當下車企出海更多的還是貿易型的出口方式,這種出口方式代表了我們還不是一個國際型企業,還沒有像日韓、歐美的大車廠一樣,真的變成具有國際化能力。

我們現在還在路上,希望未來國際化的征程中,中國車企能夠真正實作從產品出口到全球化能力的蛻變。

我想分享的話題包括四方面:中國車企出海現狀和趨勢、針對重點市場的觀察、出海過程中面臨的風險和挑戰,尤其是當下地緣政治不確定的環境下,車廠如何考慮國際化征程,最後是做好國際化的幾大關鍵要素。

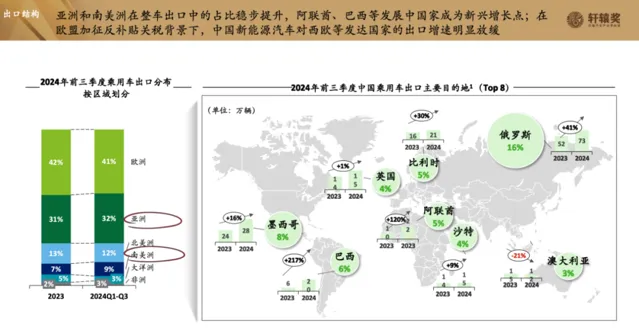

中國汽車行業出海的大趨勢是怎樣的?從數據表現來看,中國車企出口規模增長得很快。2021年,中國車企出口規模已超過德國,變成全球第二大出口國。2023年,我們躍升到第一名,已經超過日本,成為全球最大的出口國汽車產業生產國。今年前三季度,我們的出口量是430萬輛,預計全年接近600萬輛。出口當中新能源汽車產品占比越來越高,前三個季度大概是22%的體量。

當前我們是否面對著一些挑戰和風險?在新地緣政治不確定性的環境下,未來整個汽車行業的出口壓力仍然存在,增速可能沒有原來那麽快。

長期來看,內外部還是有兩個大方面的利好:汽車行業好的產品、比較領先的技術,尤其是新能源和智慧網聯為代表的新技術會拉動我們在全球市場的拓展。

從外部角度來講,當前各個國家地方政府都非常支持以新能源為代表的汽車產品在本國的發展,中國政府也在各個方面提供便利,包括國際貿易、國際運輸,助力車企走向海外。

剛才講到整個大的趨勢,從市場出口目的地國家的角度來講,主要有幾個熱門市場:歐洲、美洲、亞洲和拉美地區。

市場發展比較快的還是在亞洲和拉美地區。其中,俄羅斯、東南亞、中東地區和巴西等是最主要的出口國市場。新能源的趨勢下,歐洲市場占比比較高,但當下在歐盟加征反補貼關稅的背景下,歐洲市場的滲透會面臨比較大的挑戰。

未來目的地還是在亞洲市場,特別是東南亞為代表的市場,拉美以巴西為代表的市場有比較好的發展前景。墨西哥是比較值得關註的,因為過去幾年墨西哥的出口占比銷量是比較高的,但在地緣政治特別是川普2.0時代墨西哥可能面臨著比較大的挑戰。

廠商角度主要有這樣幾個亮點:一是講到出口,基本上都是中國企業的關註點,但其實不是,除了中國企業出海,中國的外資企業也是非常重要的關註出海的企業型別,包括美系、歐系和日韓系,都在中國市場發揮自己的優勢,包括產業鏈的完整,技術和產品的領先性。

除了特斯拉上海超級工廠將近一半的銷量都是為海外市場服務之外,通用、福特都是利用大量中國生產基地的產能進行海外市場拓展,為這樣的目的服務。日韓系的現代、本田也是借著中國工廠的產能進行出口。歐系品牌當然會面臨一些挑戰,因為歐洲有反補貼的關稅,所以出口會受到一些壓力。

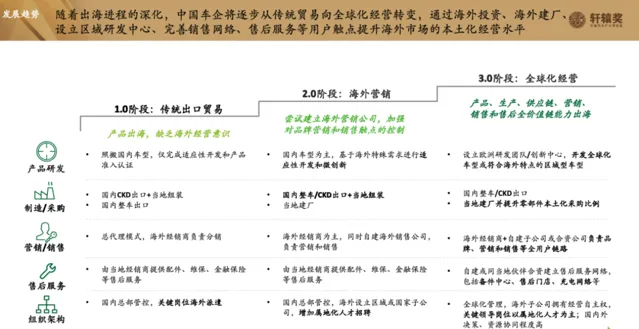

未來趨勢從整個國際化的角度可以歸納為三大階段:1.0是傳統的出口貿易階段,可以簡單定義為整車出口,本質上是產品的出口,車廠把產品交給海關進行清關以後就不太管了,都是靠當地的總代幫助完成銷售、服務,包括當地的營運,其實這些並不是我們最終想要的國際化狀態。

大部份車企已進入2.0,也就是海外行銷,不光是借助原生的車型匯入,也會根據海外市場的需求進行新興開發和微創新,側重點主要還是行銷環節,不光是在當地輸出產品,也會輸出品牌價值、品牌理念和當地的行銷體系,能夠在當地建廠和組裝。

3.0就是真正的國際化,全價值鏈出海,除了產品出海以外,品牌價值、研發體系、供應鏈體系、銷售服務體系,全部都是有這樣的價值鏈布局,能夠在海外市場進行在地化深度適應。研產供銷服各個領域,我們都有做到在地化,特別是組織架構引入更多當地資源支持業務發展。未來的國際化要從1.0邁向2.0,實作3.0深度在地化。

當然,這樣的過程也有非常多的挑戰,具體應該怎樣對應?下面我們談一談出海的機遇。

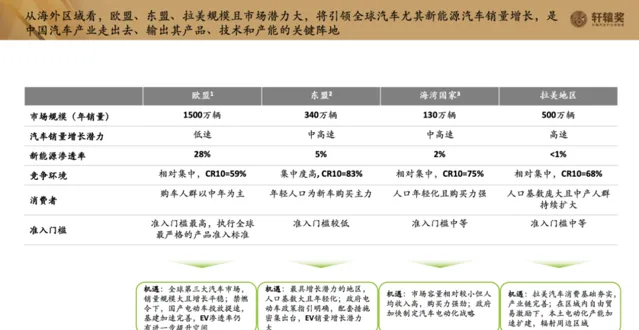

當前,我們在各個國家市場都有很好的布局,未來會在哪些國家市場有更多的機會?國際市場可以歸納為四大市場,中國車企都有比較好的機會。

歐盟市場體量非常大,新能源滲透率也比較高,這就是過去幾年我們在歐盟的出口量還是比較高的,消費者購車人群的年紀會比其他幾個國家市場更高一些,以中年為主,歐盟和美國的準入門檻也是最嚴格的。

我們認為未來還是有比較好的機會,歐盟畢竟是全球第三大規模的汽車市場,銷量比較穩定,新能源利好的情況下,滲透率也會進一步提升。

東協市場也是離中國最近的,文化最相似的市場。體量適中,大概340萬輛,新能源剛剛起步,但發展很快,大概5%,市場集中度非常高,主要玩家還是日系車企,占到70%-80%,現在大概是60%。市場很大的一個特點就是年輕化,大概47%左右都是年輕人,準入門檻相對比較低。

海灣國家市場相對比較小,但人口年輕化,購買力非常強,也是中國車企比較重點的目標物件,包括沙烏地、阿聯。

拉美國家市場也是非常重要的,因為從過去中國車企出海來說,燃油車時代就是中國車企比較重要的布局,也是在當地市場有非常好的產業鏈,能夠支持整個車企出海,包括產業配套的要求。

接下來我們重點看一看東協國家市場,整個市場潛力還是非常有吸重力的,因為從輕型車的銷售規模來看,未來幾年依舊會保持比較快的增幅,過去大概9%,未來可能會在3%-4%。

從宏觀經濟的角度來說,非常直觀的印象主要強調三點:經濟增長非常快,根據世界銀行的預測,到2030年,東南亞地區的經濟增速大概5%,很好地支持整個消費體量的提升。人口紅利,東協總人口大概是6.5億,年輕化非常明顯,將近一半都是年輕人,也是未來經濟增長最主要的驅動力。

千人保有量,當前東協國家市場平均只有189輛,尤其是印尼和菲律賓有更大的增長空間。東協這樣的國家市場有點像九十年代的中國市場特點,非常有潛力。

剛才講的是整體汽車消費環境。從新能源消費環境來看,主要是這樣幾個特點:東協這幾個重點國家市場對新能源抱有非常大的期待,當地政府也提出一攬子的鼓勵政策,包括對消費者的、對車廠的,會有購置稅補貼和裝置稅減免,廠商的進口關稅、當地建廠補貼都有比較多的支持。泰國、印尼、馬來西亞對電動化都有設立國家級的戰略目標,也有提供一攬子的支持政策,鼓勵當地新能源市場的發展。

第二點當地消費者是不是跟中國消費者一樣偏好電動車?之前我們也有做過調研,中國消費者和其他國家的消費者還是有很大的不同,包括對新能源的接受度、智慧網聯、新科技的接納度和願意付費的意願,東協超過1/5的消費者都有提到,要是購買下一輛車,偏好選用新能源車輛,包括插混和純電,因此市場上中國車企對電動車在在地化還是非常重要的驅動力。

第三個,我們看到供給端不斷完善,除了中國車企加速在東協布局,也在日韓推出當地的電動車型,因此市場格局是非常有吸重力的。

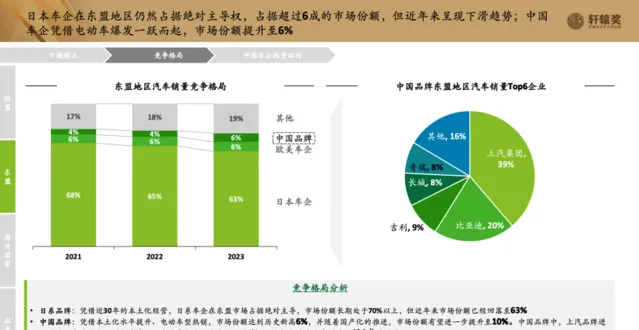

我們具體來看國別的分布:日系品牌一直是在東南亞深耕的品牌,也是在當地處於絕對的市場地位,市場份額長期處於70%以上,最近這一市場受到明顯的壓力,大概已經下滑到六成左右,中國品牌的替代是起到了非常重要的作用,隨著中國本土熱銷車型的匯入,隨著更多的本土車企在當地布局和生產供應鏈設施,市場份額提升得非常快,我們2023年東協國家市場占比已經高達6%,上汽、比亞迪、吉利、長城、奇瑞都是在當地銷量比較高的車企。

新能源的格局依舊非常有意思,中國品牌毫無疑問一枝獨大。

70%以上新能源的市場占比都來自中國品牌的貢獻。東南亞國家政府鼓勵新能源市場發展,中國品牌借著新能源的勢頭,能夠在整個東南亞市場占據更多的份額,這也是我們覺得東南亞市場未來會在中國車企有更多發展潛力的重要原因。比亞迪、哪咤、上汽名爵、五菱、長城在當地都有非常好的市場表現。

剛才提到產品出口不是終極狀態,更主要的是帶動全價值鏈的出海,實作真正深度在地化。整個東協國家市場有不少當地投資,除了OEM之外,還有很多硬體相關的配套供應鏈夥伴的投資,包括電池廠商、硬體廠商都在當地設有生產基地。

現在甚至還有一些趨勢,就是軟體廠商、雲服務廠商在當地也有設立機構,服務當地的在地化。當地市場有兩大特點:投資模式正在發生變化,不光是出口,更多是帶動產業價值鏈的出口,重點國家市場包括泰國、馬來西亞,都是重點投資的目標國。

談到出海的挑戰和風險,包括剛才講到的重點國家機會怎麽把握的住?我們歸納了三個方面的挑戰:

宏觀層面,當下更值得我們關註,因為涉及到地緣政治、逆全球化的大趨勢帶來的不確定性,往往不是我們車企能夠把控的,更主要是被動響應。

中觀層面,更多的是當地市場競爭相關,包括智慧財產權的沖突,商業糾紛的沖突。

微觀層面,就是在具體實操的過程中產生的風險,包括和供應商的合作,跨境人才的管理,文化的融合等等。

當然,中觀風險和微觀風險是車企相對比較好把控的,也是透過主動的預防措施能夠進行預先安排的,但是對宏觀風險更值得我們註意,怎麽響應這方面的挑戰。

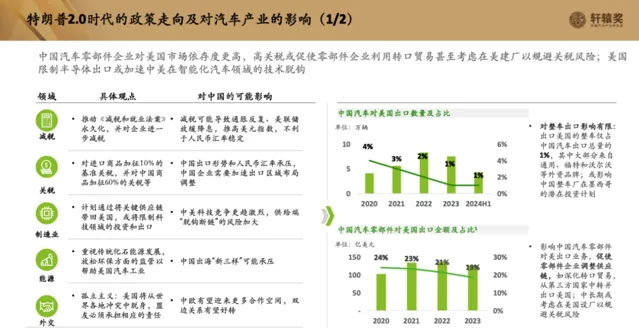

宏觀風險,川普2.0時代對於我們來講會有怎樣的風險?我們看一看川普的一些政策主張,主要有六大方面,部份主張是直接對汽車行業出口或者給汽車產業鏈帶來深度影響。

第一個政策主張是減稅,對於中國產生的影響是什麽?推高美元指數,不利於人民幣匯率的穩定。

關稅也是出口的直接影響,因為要對中國商品加征10%的基準關稅,未來可能會對中國商品加征60%的關稅。在這種情況下,中國企業要加速出口區域的布局和調整,避免透過整車出口帶來的關稅壓力。美國市場不是重點關註的地區,但這樣的調整對未來透過墨西哥作為彈板出口依舊會有一些壓力。

制造業回流,未來中美科技競爭的激烈程度會越來越高,供給端向科技領域脫鉤斷鏈的壓力會加大,也會加大智慧車的挑戰。中國出海新三樣可能會承壓,其中重要的一樣就是新能源汽車。

外交,川普的功利主義可能對我們是相對的利好,因為有更多跨區域的合作空間,跟歐洲、日韓都有更多回轉的空間。

川普2.0時代的影響分為整車層面和零部件層面:整車層面的影響不大,因為歐美本身就是我們占比非常小的區域市場,大概只有1%,更多的需要關註墨西哥市場的影響。

零部件層面就是美國出口的限制,確實是有相當大的影響,尤其是智慧零部件需要我們特別關註。

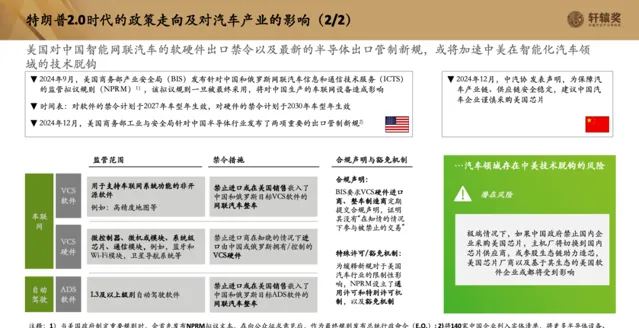

微觀層面來講,最近美國一直出台各種各樣的法規,特別是對中國智慧車的出口,比較重要的法規就是ICTS法案,包括車聯網、自動駕駛相關的軟硬體都有強烈的、明顯的限制,當然,限制性法規還在征求意見稿的過程中。12月6日,我們也看到美國商務部針對中國半導體行業釋出一些重要管制新規,這些都加劇了中美兩國在科技脫鉤的壓力。

隨著這種壓力的加劇,中國也有相應的響應,包括中國汽車工業協會提出,如果美國要對中國半導體行業進一步制裁,是不是要呼籲不再購買美國芯片,保證供應鏈的穩定?要是出現極端的情況,包括未來的脫鉤,不能再用美國芯片進行本地芯片替代,怎樣考慮我們的合作?

這些問題都會對整車廠商進行生態合作、出口布局的時候有相當的影響,雖然是美國的法規,但要是美國套用長臂管轄的條件,其實跟美國同一陣營的國家市場都會帶來相當的影響,包括部份東南亞國家和歐洲國家,值得我們需要提前關註和預防。

看到這麽多的風險,也有很多在地化的營運思考,但是作為車企還有一些重要的挑戰,這些都是過去幾年進行車企調研的提煉,主要有五大方面:

產品缺乏對當地需求的洞察。剛才馬教授、許敏教授都有提到軒轅獎頒發的都是對中國市場有強烈認知、對消費者需求有深度洞察的產品,海外市場是否也可以客製這樣的好產品?其實缺乏當地市場洞察的條件和能力。

中國品牌認知度相對比較低。過去大量的海外市場認為中國品牌是低質低價的狀態,隨著我們產品品質的提升、品牌形象的提升,都是值得關註的問題。

傳統貿易為主,缺乏海外經營觸點。大量車企基本上還是把車輛倒出去,但怎麽在當地營運還是缺乏經驗。

對海外市場的風險和合規理解不足。尤其是數據安全、數據合規的要求都是很大的挑戰。

缺乏在地化的組織和海外業務的支撐和賦能。

應對這些挑戰,未來車企需要做到四個方面的要素才能響應從出口商變成在地化、全球化的公司。

從定位和目標出發,選準出海路徑,進行重點國家市場布局。不光是出口產品,更重要的是出口我們的屬地化行銷、品牌價值主張,所以除了產品匯入,更重要的是匯入行銷體系和品牌價值觀。全價值鏈海外布局,研產供銷服需要和當地生態進行強耦合,實作全球化的布局,組織和數位化需要起到支撐作用。

首先從大的戰略目標和切入點來講,今天中午,許敏教授也提到,中國企業出海其實是一個後發者,比較成功的歐美、日韓企業都做得不錯,豐田、南韓現代都是在全球化做得很好的企業,但他們全球化布局的路徑是截然相反的,有非常大的不同。

豐田明確就是重點核心市場,南韓現代重點布局新興國家市場。豐田強調從難到易,打造標桿,放射線全球市場,南韓現代是抓住比較容易啃的骨頭去做海外滲透,因此兩個企業的布局方式很不一樣,但都很成功。

作為中國企業,出海路徑並沒有統一的標準答案,更重要的是根據自身的戰略目標、品牌定位和優勢資源判斷整個布局的路徑。

我們要從產品出海進入在地化行銷出海和品牌價值出海,觸達消費者、影響消費,銷售環節和售後環節都有很多車廠的實踐進行深入的在地化行銷。

奇瑞在俄羅斯當地市場做的事情跟中國比較類似,也是依靠當地的社交媒體平台進行互動,結合官方網頁和車主社群打造矩陣式的行銷策略,借著當地的社交平台構建自己的行銷觸點。

深入的、全價值鏈的在地化合作,除了電動化、智慧化的當地生態建設,強化這兩個方面的能力之外,價值鏈也有幾個方面:產品的當地化,上汽和比亞迪都在海外建立產品研究院,就是有意識為當地消費者打造當地適配的產品。

價值鏈的出海和業務模式的拓展,除了產品銷售之外,我們在二手車、售後備件、汽車金融都有更多的布局,也是未來我們融入當地生態夥伴,更好地服務當地使用者非常重要的一點。我們有這樣的業務要求,組織和數位化能力怎樣適配?海外架構應該怎樣設計、怎樣授權,讓聽得見炮火的人進行決策?當地區域市場的機構跟我們總部怎樣協同也是非常重要的。數位化特別是數據安全、數據合規以及公司內部的IT建設、資訊化等等怎樣適配業務發展的要求。

剛才提到未來海外業務的發展要有四個方面的成功要素:找準戰略定位、輸出行銷和品牌的價值主張,全價值鏈在地化的適配,底層管理支撐體系進一步協同。

非常感謝各位嘉賓、各位評委的支持。