在回答這個問題之前,我討論一個已經「消失」了的商品:功能機。就是以諾基亞、摩托羅拉、三星、索尼益立信、西門子等等品牌為代表的功能機。

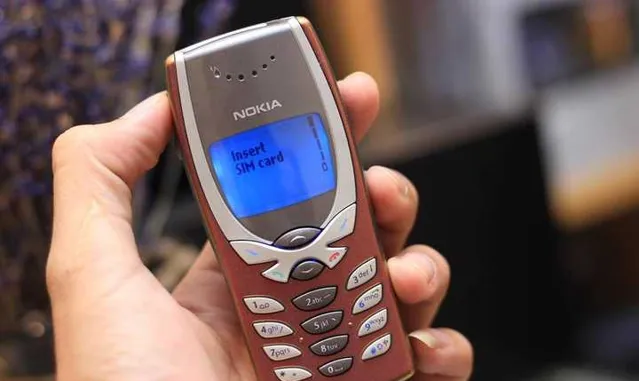

我上大學那會兒,一部諾基亞8250要賣將近3000元,有個同學某天拿了一部三星T108進教室,讓我暗自羨慕了大半個月,因為這個至今看起來仍然時尚、圓潤、手感絕佳的手機,當時得賣接近5000元。而我一個月的生活費才500,打工一個學期下來,都不一定能湊到這麽多。

事實上我在剛進入大一的時候,連手機都還沒有。最開始的兩個月想跟家裏聯系,就是打電話,201卡那種,便宜。後來軟磨硬泡的,跟家裏要了1000塊錢,反反復復的跑了好多的店對比了好多的手機,才買了個摩托羅拉P7789。

你會問,我聊這個幹嘛。

因為我覺得提到這個問題,理想中的汽車智慧化底盤是什麽樣的。我第一個就想到了當年的手機。因為無論什麽款式,無論多少的價格,都離不開這玩意兒——

直到我買的早期小米手機,都還在用可更換的電池。但問題在於,即便是同一個品牌,電池尺寸都不是統一的,更別說品牌與品牌之間。而且這個問題吧,其實到手機殼體電池一體化之後,都沒有解決。廠家一直都是各自為戰的狀態。

現在,新能源車開始重復手機的老路了。

一句話就是,新能源車在電池標準化模組化方面,就沒有標準。原因在於,車輛制造商在平台架構設計階段,只會考慮到自身平台的技術特點設計電池模組的規格,即便電池供應商都是寧德時代,電池容量都是200kWh,電池包的尺寸都是一樣的,但最後整合起來連同制造商堆疊的降溫系統、電池管理系統、防碰撞系統等等,模組的長寬高就不一樣了。

這就像是當初的手機電池板,用在諾基亞上的,是沒法插到摩托羅拉手機上的。你換一個手機,就得換一套電池,以及充電裝置。

好在目前快充和慢充的充電介面大多是一致的。要是跟當年的手機那樣連個充電介面都不一樣,那你換一台車還得跟著換個樁頭了。

所以,我理想中的汽車智慧化底盤,別的不說,就電池模組這方面,我希望能有一個相對統一的標準。或者至少在底盤中部區域的電池結構,能是標準化的,有一致的長寬高。若是覺得這點電池容量不夠用,要麽增加這一塊模組的電池密度,要麽在另外一個空間可以自主接入額外的電池包。比如之前愛馳在介紹U5的時候就說,他們可以在後備廂下面插入兩塊電池,可以讓續航增加100公裏。

我覺得,寧德時代得帶這個頭,如今市場份額這麽大,你是有這個能力牽頭制定標準的。