宽阔的广场上,草地和瓷砖相间,绿荫下尽是人们玩耍、憩息的身影。旁边不远的大楼门口,手持游泳圈、乒乓球拍等各类运动器材的青少年们进出不断。另一边的空地上,一群中老年人围成一个圈,正对着手中的乐谱排练俄语歌。

这种充满精神活力的景象发生在长沙市青少年宫,位处城区最繁华的地段之一。被母亲扶着在广场上穿梭的两岁孩童,一定想象不出这片土地近百年前的光景。

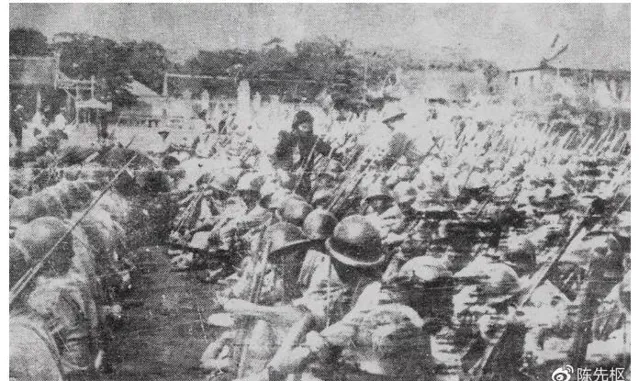

一张75年前的老照片记录下历史一瞬。那时还没有青少年宫,这里曾是明代的将军府,清代的抚署衙门,抗日战争胜利后,这里变成中山公园。

1949年,解放军进入长沙城就驻宿在此,一张照片记录下正席地修整的解放军。对于长沙城,那是一切希望的开始,是迎来新天地的见证之一。

中山公园在接下来的发展中也改头换面。1956年,省市政府改建其为长沙市青少年宫,至1958年春节正式开放,很快成为历代长沙市民的重要文娱摇篮。

1958年春节前夕改建修缮一新的市青少年宫剧场。(资料图片)

经历过上世纪60年代的长沙市民一定会对「篮球热」深有记忆,彼时学校和单位都重视篮球运动,青少年宫的露天篮球场周末常人满为患。到70年代末,青少年宫进行扩建,不仅建起了标准的体育场馆,还带来了时下新潮的科技馆、影剧院、儿童游乐场等。

1977年建成的青少年宫活动馆。资料图 长沙市青少年宫 供图

在1968年出生、家在河西的吴先生的印象里,青少年宫是远在河东的文化地标,他曾于80年代跟随亲友来这里观看过一场演出拼盘,「那唱流行歌、演相声,还有歌剧。人挤人,好热闹哒!」青少年宫附近不远就是盛极一时的全国「四大书市」之首,黄泥街。

1971年出生的李女士,对此印象又有不同。打小她就被父母带至离家不远的青少年宫游玩,仿佛这里是小孩校外成长场所的不二之选。等年纪再大一些,这里便是她和同学们放学后的相约地。

李女士印象最深刻的是旱冰场,那时还是一个简易的棚子,内里装了五颜六色的彩灯,她们在灯光下欢声笑语,肆意青春。除了旱冰场,还有一个「大家都好羡慕」的小杜鹃艺术团,团员们在那栋五层楼高的活动中心里训练,常登台演出甚至远赴外国。李女士记得,父亲同事的儿子就是团员,曾跟团出国演出。具体去了哪个国家已记不清晰,只记得回来后「摆了酒庆祝!」

再到1986年出生的陈先生的记忆里,「艺术的光环」已经不再那么神秘。他自幼开始学钢琴,后也进入小杜鹃艺术团,彼时青少年宫里的兴趣班越来越完备,声乐、器乐、舞蹈、美术、书法、航模……来学的小朋友也越来越多,在各类丰富赛事中展示风采。

青少年宫后因重建在大家的生活中短暂隐去。也正是此次重建,让文物部门在地下施工时发现了三国魏晋至唐初的长沙城北城墙,战国晚期至明清时期的古井71口等众多千年文物。

历史长河悠悠流淌。已承载长沙市民60余年文化记忆的青少年宫又以一番新的面貌,继续丰富着大家的文化生活。

与此同时,它也不再是远距离市民的「眼馋」对象,长沙已成为公认的媒体艺术之都。湖南省统计局官网数据显示,省公共图书馆由1949年末的1个增加到2023年末的148个,博物馆和纪念馆由1951年末的1个增加到180个。2022年,湖南文化企业实现营业收入3897.81亿元,分别高出全国和中部地区8.9个和4.0个百分点。

如今43岁的李女士计划等小孩再长大一点,就送她来青少年宫上兴趣班,此外她也可以带她去一体化商场、去梅溪湖大剧院和三馆一厅等体验更丰富的文娱生活。56岁的吴先生在自家社区里开起一家小书店,常有学生缠着他介绍中外名著。38岁的陈先生仍在做音乐演出,从livehouse、乐吧甚至公园,有观众的地方就是舞台。

潇湘晨报记者 吴陈幸子 摄影记者 吴琳红