星期五快下班的时候,我接到居委会电话,通知我们要和小田一起隔离七天。

我把这个消息告诉老田,他沉默了几秒钟后问: 那政府会给我们送饭伐?

我想他可能还没睡醒。

回家的路上我觉得很紧张, 我知道自己不再是一个普通人了,而是一个次密接的同住人。

我想把这件事告诉出租车司机,但我又怕他赶我下车。

到家的时候, 门口已经站着一个大白和一个居委会的同志了 。

他们说:接下去七天你们就不要出门了,我们每天都会上门给小朋友做核酸。

老田再次发出灵魂拷问: 那政府会给我们送饭伐?

居委会同志眨眨眼睛说:你们还是可以叫外卖的。

老田又问: 那政府会帮我们倒垃圾伐?

老同志的眼睛又眨了眨说:那。。。。你们也可以每天错峰出门倒一趟垃圾。

小田的另一些同学,据说家门口被贴上了封条或者电子磁吸,老田若有所思地说: 这样的话,政府应该会给他们送饭了。

四月封闭的时候家里还只有三口人,

半年过去了,家又被封了,这次还多出来一条狗。

老田搓着手说:真是造化弄人啊。

我们每天有一次出门倒垃圾的机会, 家里的四个活物都想出去。 于是每天晚上时间一到,一家四口都迫不及待提着垃圾袋准备出门,场面十分和谐。

上海正是秋高气爽的好时候, 天气不冷也不热,太阳暖洋洋包裹在身上,打开窗,甚至还能闻到桂花的味道。

待在家里其实蛮好, 不用抢菜,可以外卖,不用早起,也不用通勤。

如果没有小孩就完美了。

可是我有,还是个儿子。

儿子就是有一种本事,让你每分钟都想吼他。

小田早上起来不刷牙, 拿把手枪在客厅晃来晃去 ;刷完牙不晓得吃早饭, 还是拿把手枪在客厅晃来晃去。

家里的狗有样学样,跟在小田屁股后面一起转。

一个人,一条狗;一个黑,一个白,我恍恍惚惚只觉得客厅里两个黑白无常要来索命。

家里每天都是这种画风

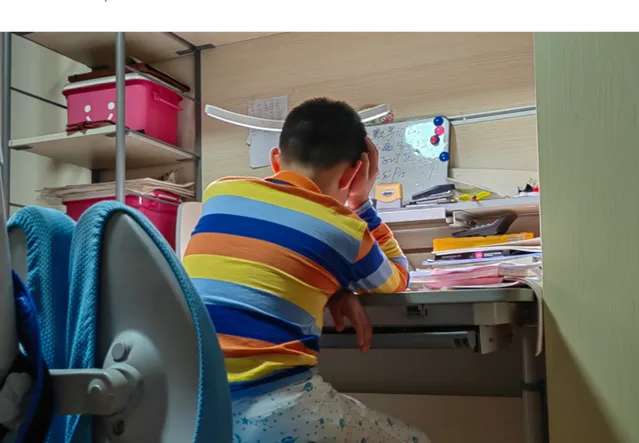

人,是永远没有办法规规矩矩坐好上课的,

小田的上半身和下半身永远不在一条直线上,看得人戳火。

整个白天,要提醒他人坐好,提醒他不要玩橡皮,提醒他字好好写,还要提醒他应用题不要忘记写单位。

每一句话柔声细语讲出来都是耳旁风, 人照样是歪的,字也照样是歪的。

非要我气急了把作业本掼到地上,他才稍微把话放在心上。

功课还没开始写,小田就先问:那我几点钟可以休息呢? 屁股多在凳子上待一秒钟就是吃了大亏。

昨天上传了英文作业给老师,老师问:作文为什么不交呢?

再跑去问小田,他才一副如梦初醒的表情: 哦对,好像是还有一篇英文作文要写。

作文写到一半,小田问我能不能先吃饭? 我看只剩下最后两句了,就叫他写完再吃。

小田噘着嘴,扔下笔,一只手撑着脑袋,叽叽咕咕说: 什么嘛,饭也不让我吃,坏妈妈。。。。

我气得要命,瞪着眼睛对儿子喊: 侬有哭测乌拉的时间,两句话早就写好了,今朝不写好不要吃晚饭了!!

太阳彻底掉下去了, 家里闹哄哄一片 ,小田在房间里哭,老田在客厅里哇啦哇啦打工作电话,家里的狗像世界警察,一会儿看看这个,一会儿看看那个。

其实今天本来应该过得很好的: 不用公司待,有狗有外卖,阳台太阳晒,自由又自在。

可是因为家里有一个小孩,一切都变了: 搬了一天砖,气得脑血栓,再在家里关,要把一锅端 。我终于明白了: 人,可以居家,但不能居家带娃。

来源:胖少女晚托班