近日,一张令人好奇的照片在社交网络上引发热议。照片中,一架J-20战斗机在低空飞行,机翼下挂载了巨大的副油箱及两枚射程极远的PL-17空空导弹。有社交媒体上的军事评论者指出,装备超长航程副油箱和远程导弹的J-20,似乎正在准备对美军E-2D预警机执行远程打击任务。

同时,美国军工企业洛克希德·马丁的副总裁约翰·诺曼透露,美军新近改进的AIM-120D3导弹已经接近于他们研发多年的AIM-260 JATM超远程空空导弹的水平,未来美军将采用这两种导弹的组合使用。9月15日,印度【欧亚时报】报道称,美国原本没有计划研发超远程空空导弹,但由于解放军相继装备了超过200公里射程的导弹,美军不得不开发AIM-260以应对,但装备进展缓慢,使美军感到非常挫败。

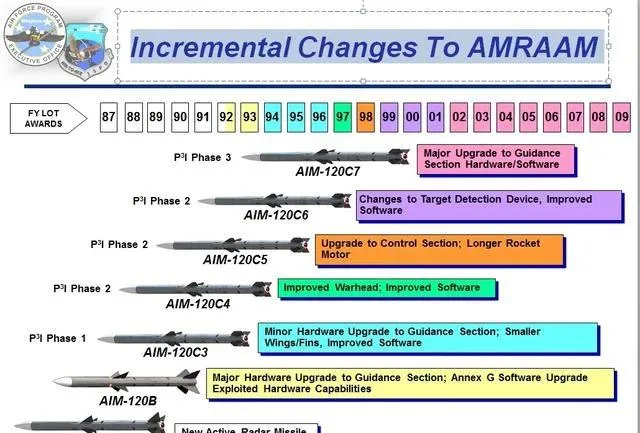

峰回路转!F-22的AIM-260将对抗J-20的PL-15。美国主要国防承包商雷神公司于9月10日宣布,美军现役的AIM-120导弹最新型号D3的技术得到了显著提升,包括射程、抗干扰能力及双向数据链技术等,其性能已相当于近年来美军期望中的AIM-260超远程空空导弹。

雷神公司这一声明看似是好消息,因为历来成功的AIM-120空空导弹装备了全球数十个国家的军队,并在实战中有击落敌机的记录,这是当前空空导弹中极为罕见的成就!

AIM-120D是AIM-120系列的最新型号,该型号的主要改进包括GPS辅助的惯性导航系统、双向数据链、增大的离轴发射角度、改进的导引软件以提升运动性能、扩大的无逃逸区以及提高了50%的射程,超过160公里,并增强了抗电子干扰的能力,这些改进无疑提高了导弹的精确度、射程、杀伤力和生存能力。

AIM-120D3的射程已从以前的160公里提高至190公里,其成熟稳定的空空导弹得到射程的提升,并在电子设备上进一步升级,这种在不改变原设计的前提下实现性能的大幅提升,无疑是低成本实现高性能升级的典范,这难道不值得庆祝吗?从字面上看似乎是这样,但事实可能有更深层的含义,AIM-260的研发似乎已经遇到了困难。

AIM-260超远程空空导弹:预计将面临难产

AIM-260 JATM是由洛克希德·马丁公司开发的一种超视距空对空导弹,其设计旨在弥补AIM-120D导弹射程不足的缺陷,美国防部将此项目列为美军和海军优先发展的武器项目,但该项目的进展并不顺利:

- AIM-260计划始于2017年;

- 2020年4月,该导弹进行了全尺寸空中测试;

- 2021年11月,有报道称该导弹与现役的AIM-120D在性能上基本相同,并与F-22兼容;

- 最初预计在2022年实现初步作战能力,但后续报道称测试将延至2023年夏,并计划在年底开始生产;

- 目前尚无任何公开报道证明该导弹已经进行测试,装备时间已推迟至2025年,而且按目前的进展,可能还会继续延迟;

- 因此,AIM-120的D3型号的射程增加很可能是为了掩盖AIM-260 JATM计划的延误,尤其是在AIM-120D3射程增至190公里的情况下,这无疑为美空军和海军提供了一些缓解和期待,毕竟,比这种导弹更先进的AIM-260导弹的射程和性能应该会更优秀。

随着洛马公司工程师努力解决AIM-260 JATM计划中的问题,可以看到,洛马可能面临前所未有的困境,因为解放军已经装备了比AIM-260更先进的PL-15导弹,而在PL-15面世之前,美军的装备一直被认为是全球最先进的。洛马和波音等美国防承包商们过去可以按照自己的节奏进行研发,但这次中国的快速发展,首先完成了先进导弹的研发,让美国措手不及。

印媒报道:美国首次真正感到了中国的压力

印媒【欧亚时报】9月15日的报道指出,PLA装备的PL-15导弹射程介于200到300公里之间,与AIM-120D相似,但在「双向数据链、增大离轴发射角、改进导引软件以改善动力学性能、扩大无逃逸区」等多项性能上进行了大幅提升,达到甚至超过了AIM-120D的性能,尤其在射程上明显优于AIM-120D。

射程的重要性在于,装备了更远射程导弹的一方可以在对方导弹射程之外发射导弹,发射后即可迅速撤离,而对方则需要接近更近的距离才能发射,如果此时得知自己已被锁定并且对方已发射导弹,飞行员的心理压力将极大。射程之外的撤退几乎是100%安全的,而射程内的逃跑则可能会导致被击中,装备了更远射程导弹的一方在战斗中胜算更大。

另一个关键因素是动力射程,这个概念也被称为「不可逃逸区」。这是指战斗机无论如何机动都无法逃离导弹追击范围的区域。需要理解的是,导弹的射程并不等同于不可逃逸区,因为导弹发射后火箭发动机只能工作几十秒,之后速度逐渐下降,到达射程末端时,如果

目标战机进行了机动转向,由于速度不够,导弹就无法继续追踪。

通常,不可逃逸区只有射程的一半甚至更少。当然,这个数据是动态的,会根据载机的速度、目标的速度、目标的飞行状态(正面迎击、尾追、侧向攻击)以及高度(仰射、俯射)等因素发生变化。因此,在大多数情况下,AIM-120D的不可逃逸区大约只有50公里左右。

射程更远意味着不可逃逸区的扩大,例如射程为300公里的导弹,其不可逃逸区可能在150公里左右。即使考虑到各种因素,100公里的不可逃逸区也是足够的。使用这种导弹与只有50公里不可逃逸区的导弹进行对抗,胜负立见分晓。

首次有史以来,美国真正感受到了由中国带来的紧迫感

许多网友可能会问,既然中国已装备了射程更远的PL-15,为何美军不是第一个开发出类似的导弹?事实上,这个问题源于美国的一场战略误导。在AIM-120D的研发过程中,美媒宣称该导弹采用了划时代的双脉冲火箭发动机技术,射程将达到惊人的160至200公里以上。

这个声明当时确实让PLA感到震惊,因为当时的PL-12空空导弹射程与AIM-120C差不多,也在100公里左右。当时的想法是,即使战斗机比不过美军的F-22,导弹的射程至少得差不多,否则战斗无法进行。人家远距离发射导弹,我们只能干瞪眼等着被击落。

因此,当听闻AIM-120D采用双脉冲火箭发动机后,中国军工开启了前所未有的研发进程,因为这种发动机的难度实在太大了,经历了一个又一个的挑战,最终成功研发并装备了第一种导弹PL-15,其射程据公开资料可达到200至300公里。

然而,最出人意料的是,美军公布的AIM-120D射程仅为160公里,远未达到之前宣布的200公里以上。此时中国军工才意识到,那个所谓的双脉冲火箭发动机不过是美国战略误导的一部分。但美军没有预料到的是,中国军工不仅克服了技术难题,而且在双脉冲火箭发动机上实现了领先美军一个世代,这让处于劣势的美国人感到彻底的恐慌。

因此,美军在2015年装备了AIM-120D后,立即在2017年启动了AIM-260 JATM导弹的研发。毕竟,对于美国空军和海军而言,射程比对手短,战时等于送死。而且PLA让J-20携带PL-15来突袭预警机或加油机,美国人毫无办法,甚至连在PLA导弹射程外打击预警机的机会都没有,这场战斗实在无法进行,因为自二战后美国从未面对过在武器装备上比自己更先进的情况。

空空导弹是一种非常特殊的武器,这种武器的优势在于能将差距放大,作战效能成倍提升。比如中国使用J-15或J-16作为「导弹卡车」挂载PL-15,在和美军执行踹门任务的F-22、F-35以及E-2D编队拦截中,PLA的预警机能否发现F-22和F-35其实并不重要,因为PL-15的目标根本就不是F-22和F-35,而是为其提供战场态势的预警机。可以看到,因为PL-15的性能加持,J-15和J-16也有了与F-22和F-35编队作战并保持优势的可能。因为美军的AIM-120D根本就打不到J-15和J-16,这两者在美军的导弹射程外发射完PL-15就逃之夭夭了!

这使得美国人完全失去了优势,一直以来这种优势只会出现在美国这边,比如在海湾战争中,美国的第一波攻击就是携带GPS导引的EMP炸弹和石墨纤维炸弹的预警机与电子干扰机,以及F-15和F-16,摧毁了伊拉克的电力系统,那时伊拉克的防空部队只能看着屏幕上的雪花,任由联合部队的飞机一个个摧毁目标。

然而现在,对PLA的踹门任务完全改变了玩法,预警机带着F-22和F-35还没到PLA的地盘就被PL-15空空导弹击落了!失去优势的美军第一反应就是自己也研发一种射程比PL-15还要远的导弹,所以在2017年就制定了AIM-260 JATM发展计划,并很快被美国防部列为优先发展的几个项目之一,但是天不遂人愿,洛马在AIM-260的开发中相当不顺,并且在这条时间线上还发生了几起事故:

- 2017年,洛马启动了AIM-260「立项」计划,预计在2020年进行测试,2022年装备,但结果到了2024年还未进行试射,预计2025年装备几乎无望;

- 美军做事拖拖拉拉,PLA这边却没有闲着。2016年传出射程达到400公里的PL-17开始测试,并在2022年10月挂载在J-16战斗机上的照片出现在社交媒体上,按照PLA的常规,这种情况基本已经服役几年才会如此公开;

- 同时,射程更远的PL-21也在同期进入测试,据传是使用了固体冲压发动机,不过这种发动机并不是人们想象的液体冲压发动机,而是相对罕见的固体冲压发动机,据网传资料,这种导弹的射程超过500公里;

- PLA在空空导弹领域远远

领先美军,美军完全懵圈了,这已经不是PLA领先美军半个身位,美军拼命追赶还有希望的情况,而是PLA在美军睡觉时已经领先跑了两圈,如果还能追上,那真是见鬼了!

双脉冲火箭发动机与固体冲压发动机

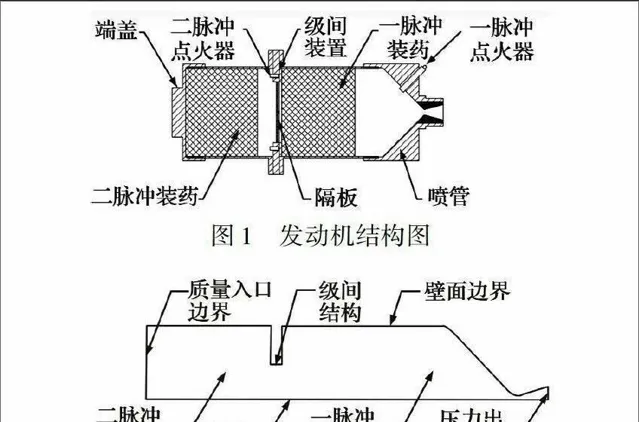

上文中提到了两个关键技术,第一是双脉冲火箭发动机,关于这种发动机的公开资料不多,大部分论文都描述的是「串联式」双脉冲发动机,也就是将装药隔离成一节一节,可以选择单节烧完再烧下一段或者多段同时点燃以增加燃烧速度,提高导弹的最高速度。

这种导弹的燃烧方式有一个问题,固体火箭的发动机本身就是从中心开始燃烧到外围的,整段装药前后同时开始燃烧,多节同时点燃的效果基本相同,只能装填两种燃烧速度不同的燃料,但又无法精确控制。例如,在要求高速攻击的末端,可能会出现燃料燃烧速度不足的问题。

那么,有没有一种发动机能解决末端要求高速的问题?网络上有一种双脉冲发动机的设计能够解决这个问题,即将圆周分割成偶数等分,需要加速时就多燃烧几组,需要巡航时至少烧一组,末端需要高速攻击时就将所有剩余的燃料分组全部点燃,就像下图所示,这种设计似乎完美解决了问题。

据传美军一直在研发串联式双脉冲,而PLA则可能已经突破了并联式,当然这些都只是传言,PLA是否真的突破了并联式双脉冲,目前还没有公开资料证实,以上内容仅供参考。

第二个关键技术是固体冲压发动机,这种发动机使用的是贫氧推进剂燃烧产生的燃气作为冲压发动机的燃料。由于贫氧推进剂的密度比液体高得多,固体冲压发动机的体积可以做得非常小,同时由于固体冲压不需要携带氧化剂,其能量密度非常高,使用固体冲压发动机的空空导弹射程非常远,但其难度仍然很大,特别是对于这种小直径的空空导弹,要整合固体冲压并实现超远射程的难度不小。

至于使用固体冲压的PL-21的具体情况还不得而知,因为到目前为止只有寥寥几句话描述这种导弹已经服役,但导弹的外观并没有公开,不知道是轴对称进气道还是侧面进气道。按照空空导弹的高机动性要求而言,应该是四周进气的那种,可能类似于YJ-12的样式。

为什么空空导弹的高速射程会缩短

双脉冲火箭发动机与普通火箭发动机的装药量其实差不多,但在射程和末端攻击速度上双脉冲有更大的优势,原因在于双脉冲具备能量管理的概念;普通火箭发动机一开始就将燃料烧完了,在短时间内将导弹加速到4马赫,然后依靠惯性飞行,速度逐渐减慢,最终失速。

而双脉冲理论上可以做到先加速到相对高速,然后进入中低速巡航,最后再进行高速攻击;按理来说,由于能量守恒,两者在综合射程上应该差不多,为什么会有差异呢?其实就是一个空气阻力问题,空气阻力的大小与速度的平方成正比,4马赫的超音速导弹受到的空气阻力是2马赫导弹的4倍,因此需要有一个飞行包线来评估下导弹攻击速度的选择,当然答案也很简单,双脉冲可管理,普通火箭发动机根本就无法管理,你说哪个更优秀?