中印之间的关系一直以来都复杂且微妙。两国有着悠久的历史交往,既有合作也有对立。自从1949年中华人民共和国成立以来,中印之间的关系逐步进入了一个较为紧张的时期。尤其是在边界问题上,两国一直存在争议。特别是20世纪60年代初,1962年中印边境战争更是让两国关系跌入低谷。即使近年来两国在经济和文化交流方面有所进展,边界摩擦和相互间的军事竞争依旧如影随形。随着印度逐渐崛起,成为世界上最具潜力的新兴大国之一,它在政治、军事上对中国的威胁也愈加明显。虽然两国的实力差距在某些领域上仍然存在,但印度在多个方面对中国构成了严峻的挑战。

有一种观点认为,虽然中印在陆地边界上有着复杂的矛盾,但如果爆发战争,中国最大的顾虑将出现在海上。这种看法虽然并非主流,但却有其合理性,尤其是在全球化日益加深、海洋战略愈发重要的今天。要理解这一点,就需要从两方面来分析:一是印度海军可能对中国海上生命线的威胁,二是美国可能借机在太平洋和印度洋对中国形成双重压力。

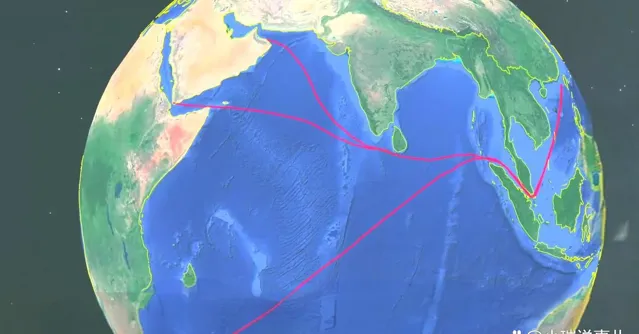

中国经济依赖于外贸,尤其是海上航线。从中国到中东、非洲、欧洲的商品运输,几乎依赖于马六甲海峡和印度洋这两条海上重要航线。而印度的地理位置恰好使其在这些航线的关键节点上具有潜在威胁。如果印度海军在印度洋加强巡航,尤其是控制马六甲海峡,任何对航道的封锁或干扰,都可能对中国的海上贸易产生灾难性的影响。中国进口的工业原材料和出口的商品几乎都依赖这些海上通道,稍有不慎,海上贸易的中断将对中国经济带来沉重打击。

印度的海军虽然相较于中国在规模和技术上仍有差距,但在印度洋这一重要战略位置上,印度的优势无疑是显而易见的。马六甲海峡是全球最繁忙的航运通道之一,中国80%以上的油气供应通过此地运输。印度若能够在这一海域发挥主导作用,将直接影响到中国的能源供应及经济安全。印度的海军力量虽然不如中国强大,但一旦与中印陆地冲突伴随而来,印度洋的战略地位使得其可能对中国的海上生命线形成多重威胁。

除了印度海军的威胁外,还有一个更为复杂的问题,那就是美国的介入。作为全球最大的海军强国,美国在亚太地区的军事存在一直让中国保持高度警惕。美国对中国的敌视并非一朝一夕,特别是在中美关系日趋紧张的背景下,美国有着强烈的意愿通过各种手段来制约中国的崛起。美国的插手,不仅限于军事干预,还包括对中国周边地区的政治压力。

如果中印发生战争,印度不仅仅是一个「单打独斗」的局面。在美国的策略下,美国可能通过联合印度或直接采取军事干预的方式,对中国形成包围之势。例如,美国很可能利用台湾问题作为一个突破口,对中国施加极大压力。美国的做法一直是以「切香肠」的方式,一点一点侵蚀中国的战略利益。历史上,美国便在台湾问题上挑动事端,而台湾问题对中国来说,始终是红线。因此,若中印战争爆发,美国的插手可能不仅仅局限于言辞上的支持,而是通过加大在台湾海峡的军事部署,甚至通过直接的军事干预,将中国的战略空间进一步压缩。

南海问题也是美国可能介入的另一个领域。美国历来不希望中国在南海建立起强大的主权控制。2016年的南海仲裁案本质上就是美国利用菲律宾挑战中国南海权益的一个手段。如果中国陷入中印战争的泥潭,美国或许会再次借机对中国的南海主权提出挑战,试图从另一个方向削弱中国的战略防线。

在这种情况下,印度的威胁无论是在陆地还是海上,都不是孤立的,而是与全球大国的博弈紧密相连。印度虽然具有一定的地理和军事优势,但它毕竟无法与中国在军事综合实力上相提并论。更重要的是,印度在与中国的对抗中,始终保持着「有限对抗」的心态。印度知道,尽管它与中国在某些领域存在摩擦,但它并不具备与中国全面开战的能力。特别是在1962年边境战争后,印度对中国的军事能力有了深刻的认识。今天的中国,不仅仅是印度当年的对手,而是拥有全球一流军事力量的强国。即便印度海军和空军有一定的对抗能力,但面对中国的强大军事实力,印度的优势始终有限。

与印度相比,美国虽然在全球范围内具备巨大的影响力和军事优势,但同样无法直接对中国发起全面战争。美国的策略通常是通过代理人战争或局部冲突来间接打压对手。美国深知中美直接对抗的后果,因此它更倾向于通过围绕中国的「软实力」战线进行施压。无论是经济制裁,还是通过挑起地区冲突,都是美国试图削弱中国崛起的手段。

在分析中印之间的潜在战争时,我们不难发现,陆地战争虽然可能引发局部冲突,但中国的强大军力和战略资源使得印度根本无法在全面战争中与中国抗衡。即便印度海军对中国构成一定威胁,面对中国庞大的海军力量,它也难以发挥持久性威胁。更重要的是,美国虽然可能在战争中有所行动,但其介入的程度和方式始终受到多方面的制约。

综上所述,虽然印度的威胁存在,但它始终无法改变中印之间实力悬殊的事实。无论是在陆地上的边境摩擦,还是在海上争夺战略资源,印度都无法独立改变中印之间的格局。对于中国来说,面对印度的挑战,最大的优势在于稳定的军事力量和强大的经济基础,而这一点将决定中国在未来国际舞台上的地位。