万里河山!中国领海延伸200公里,霸气收回被占用70年的三座岛屿

1974年1月,南中国海的西沙群岛上空乌云密布,战火一触即发。中国和南越两国军队在这片蔚蓝的海域展开了一场激烈的较量。这场被称为"西沙自卫反击战"的海上战役,不仅关乎国家领土主权,更是中国维护海洋权益的重要里程碑。在这场战役中,中国军队以劣势装备对抗美式武器,以勇气和智慧对抗强敌。他们究竟是如何在短短数天内收复被占用70年的三座岛屿?这场战役为何能让中国的领海线延伸200公里?背后又有怎样的历史渊源和战略考量?让我们一起揭开这段鲜为人知的历史篇章,探索中国捍卫海洋权益的曲折历程。

西沙群岛,这片散落在南中国海上的珍珠,自古以来就是中国版图不可分割的一部分。早在公元前2世纪,西汉时期的中国就已经开始对这片海域进行探索和管理。当时的南海郡,其管辖范围就包括了西沙群岛在内的南海诸岛。

随着时间的推移,历代中原王朝对西沙群岛的管控愈发严密。唐朝时期,著名的僧人鉴真六次东渡日本,其航线就经过了西沙群岛。宋元时期,中国的航海技术突飞猛进,大量商船往来于东南亚各国之间,西沙群岛成为重要的航海标志和补给站。

明朝郑和下西洋的壮举更是将西沙群岛推上了历史舞台的中心。郑和的船队多次经过西沙群岛,并在岛上设立了临时驻地。这不仅体现了中国对该地区的有效管辖,也为后世留下了珍贵的历史记录。

清朝时期,西沙群岛的战略地位进一步凸显。清政府在海南岛设立了专门的巡检司,负责管理包括西沙群岛在内的南海诸岛。同时,清政府还派遣水师定期在西沙群岛海域巡航,以维护海上秩序和主权。

然而,随着清朝国力的衰退,西方列强开始觊觎这片富饶的海域。1909年,广东水师提督李准奉命率领"广金"、"广济"两舰前往西沙群岛巡视,并在永乐群岛的石岛上举行了隆重的升旗仪式,重申了中国对西沙群岛的主权。这次巡视虽然彰显了中国的决心,但也暴露出了当时中国在海上力量上的不足。

1921年,法国殖民者趁中国内乱之际,悍然宣称对西沙群岛拥有主权。中国政府立即提出严正抗议,并多次通过外交渠道表达立场。然而,由于国力衰弱,中国难以采取更有力的措施。

1946年,第二次世界大战结束后,中华民国政府派遣军舰前往西沙群岛接收,并在永兴岛上设立了西沙群岛管理处。这一举措不仅恢复了中国对西沙群岛的实际控制,也在国际法层面巩固了中国的主权主张。

然而,1950年代初期,新中国成立伊始,百废待兴,无暇顾及远在南海的西沙群岛。趁此机会,南越政权在美国的支持下,开始蚕食西沙群岛。他们先是占领了永兴岛以外的部分岛屿,随后更是企图将整个西沙群岛纳入其版图。

1956年,南越军队非法占领了西沙群岛的部分岛礁,包括珊瑚岛、金银岛和甘泉岛。这一行为严重侵犯了中国的领土主权,引起了中国政府和人民的强烈不满。然而,由于当时中国正处于经济恢复和国内建设的关键时期,无力对南越的侵占行为采取直接军事行动。

尽管如此,中国政府从未放弃过对西沙群岛的主权主张。在外交场合,中国代表多次重申西沙群岛自古以来就是中国领土的立场。同时,中国也开始着手加强在西沙群岛的实际存在,包括在部分岛礁上派驻人员,建立气象站等设施。

随着时间的推移,中国的综合国力不断增强,维护海洋权益的决心也日益坚定。到了1970年代初,中国已经具备了收复西沙群岛被占岛屿的能力和条件。1974年1月,当南越再次在西沙群岛挑衅时,中国政府和军队作出了果断反应,由此揭开了西沙自卫反击战的序幕。

这场战役不仅是对历史正义的维护,更是中国捍卫领土完整、维护海洋权益的重要里程碑。它向世界宣告,中国有能力也有决心保卫每一寸领土,包括那些遥远的海岛。西沙群岛的历史归属,经过这场战役,得到了最有力的印证。

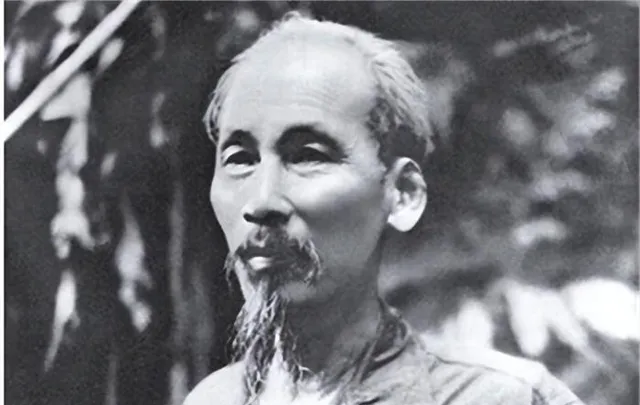

1954年,日内瓦会议后,越南被分为南北两个政权。北方由胡志明领导的越南民主共和国(北越)控制,而南方则由美国支持的越南共和国(南越)统治。这种分裂局面为南海地区埋下了新的争端种子。

南越政权的建立源于美国在东南亚地区遏制共产主义扩张的战略需求。美国政府认为,如果越南全境落入共产党手中,将会引发"多米诺骨牌效应",导致整个东南亚地区相继"倒向"共产主义阵营。因此,美国不遗余力地支持南越政权,为其提供大量经济和军事援助。

在美国的支持下,南越政权开始将目光投向南海。1956年,南越军队首次登陆西沙群岛的永兴岛,并在岛上竖起了南越国旗。这一举动虽然受到中国政府的强烈抗议,但南越并未停止其扩张行为。

1959年,南越进一步加强了对西沙群岛的非法占领。他们在珊瑚岛、金银岛和甘泉岛等岛屿上部署了军事力量,并开始在岛上修建简易的军事设施。这些行动严重侵犯了中国的领土主权,引发了中国政府和人民的强烈不满。

然而,当时的中国正处于经济恢复和国内建设的关键时期,无力对南越的侵占行为采取直接军事行动。中国政府只能通过外交渠道多次向南越提出抗议,重申西沙群岛自古以来就是中国领土的立场。

与此同时,美国在南海地区的战略布局也在不断深化。美国不仅为南越提供了先进的军事装备,还协助其建立了海上巡逻体系。美国海军第七舰队经常在南海海域进行演习,为南越的非法占领行为提供了间接支持。

1962年,南越政权进一步加大了对西沙群岛的控制力度。他们在占领的岛屿上建立了永久性的驻军,并开始在岛上进行资源勘探。这些行动不仅侵犯了中国的主权,还严重威胁了中国在南海的战略利益。

面对南越的步步紧逼,中国政府采取了一系列应对措施。1959年,中国在西沙群岛的永兴岛上设立了气象站,标志着中国开始加强在西沙群岛的实际存在。1960年代初,中国还在一些未被南越占领的岛礁上派驻了人员,以维护中国的主权主张。

然而,南越政权并未因中国的这些举动而收敛。1968年,南越海军在西沙群岛海域频繁进行巡逻,并多次驱逐在该海域作业的中国渔船。这些行为严重威胁了中国渔民的生命财产安全,引发了中国政府的强烈不满。

1970年代初,随着越战局势的恶化,南越政权面临着严峻的内外压力。为了转移国内矛盾,分散民众注意力,南越政权开始更加频繁地在西沙群岛海域制造事端。他们不仅加强了对已占领岛屿的控制,还企图进一步扩大占领范围。

1973年,南越政府公然宣布将西沙群岛和南沙群岛纳入其行政管辖范围,并在国际上散布所谓的"历史权利"论调。这一举动严重挑战了中国的领土主权,也引发了国际社会的广泛关注。

面对南越的挑衅行为,中国政府再次重申了对西沙群岛的主权主张,并警告南越停止一切侵犯中国领土主权的行为。然而,南越政权并未理会中国的警告,反而变本加厉地在西沙群岛海域进行军事活动。

1974年1月,南越军队在西沙群岛海域再次挑衅,引发了中国海军的强烈反应。这一事件最终导致了西沙自卫反击战的爆发,揭开了中国收复西沙群岛被占岛屿的序幕。

南越对西沙群岛的非法侵占,不仅是对中国领土主权的严重侵犯,也是冷战背景下大国博弈的缩影。这段历史深刻地影响了中国的海洋权益意识,也为后来中国在南海问题上的立场和政策奠定了基础。

1974年1月16日,南中国海上空乌云密布,一场旨在维护国家主权的战役即将在西沙群岛海域爆发。这场被称为"西沙自卫反击战"的海上较量,不仅是中国捍卫领土完整的重要一战,更是中国海军首次在远海作战的历史性尝试。

战争的导火索源于南越军队的一系列挑衅行为。1974年1月11日,南越海军派出两艘军舰闯入西沙群岛海域,并在甘泉岛和金银岛登陆,强行在岛上竖立南越国旗。这一举动立即引起了中国政府的强烈反应。

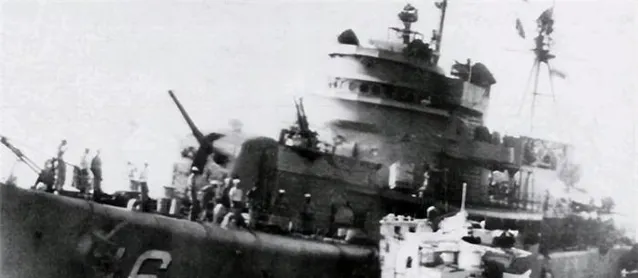

面对南越的挑衅,中国政府决定采取坚决措施维护国家主权。1月16日凌晨,中国海军南海舰队派出了"281"、"282"两艘护卫舰和"389"、"396"两艘快艇,向西沙群岛海域驶去。与此同时,中国还调动了海军陆战队和民兵部队,准备登陆作战。

当天上午9时许,中国海军舰艇抵达永兴岛附近海域。在岛上的中国渔民和气象站工作人员看到祖国军舰的到来,无不欢欣鼓舞。然而,欢呼声刚落,南越军舰"HQ-16"就突然向中国舰艇开火,战斗就此爆发。

面对突如其来的攻击,中国海军舰艇立即进行了有力回击。"281"护卫舰凭借优秀的机动性能,成功避开了敌方的炮火,并以精准的炮击重创了"HQ-16"舰。与此同时,"282"护卫舰也与另一艘南越军舰"HQ-10"展开了激烈交火。

战斗中,中国海军展现出了高超的战术水平和过人的勇气。尽管在装备上处于劣势,但中国海军凭借灵活的战术和顽强的作战意志,成功压制了敌方火力。特别是"389"快艇,在战斗中多次冒着敌方密集炮火,勇敢地冲向敌舰,为大型舰艇创造了有利的攻击机会。

随着战斗的进行,南越军舰很快就陷入了被动。到下午2时左右,"HQ-16"舰已经严重受损,被迫退出战斗。"HQ-10"舰也在中国海军的猛烈攻击下难以支撑,最终被击沉。

海战的胜利为登陆作战创造了有利条件。1月19日,中国海军陆战队和民兵部队开始对南越占领的甘泉岛、金银岛和珊瑚岛展开登陆作战。面对中国军队的强大攻势,驻守岛上的南越军队很快就溃不成军。

在甘泉岛的战斗中,中国军队展现出了高度的战术素养。他们利用岛上的地形优势,巧妙地设置了多个火力点,有效压制了敌方的抵抗。同时,登陆部队还采取了分进合击的战术,迅速瓦解了敌军的防线。

金银岛的战斗则更加激烈。南越军队在岛上构筑了坚固的防御工事,企图顽抗到底。然而,中国军队凭借精良的战术和顽强的意志,成功突破了敌军的防线。在一次关键的突击中,一名年轻的战士不顾个人安危,冒着敌人的密集火力,成功炸毁了敌方的一处机枪碉堡,为部队的胜利打开了突破口。

珊瑚岛是此次战役中最后一个被解放的岛屿。由于前两个岛屿的战斗已经极大地削弱了南越军队的士气,珊瑚岛上的敌军几乎没有进行有效抵抗就投降了。当中国国旗在珊瑚岛上空高高飘扬时,标志着西沙群岛全境重回祖国怀抱。

整个西沙自卫反击战持续了不到一周的时间,但其影响却是深远的。这场战役不仅彰显了中国维护领土完整的决心,也展示了中国海军的作战能力。更重要的是,它为中国在南海问题上赢得了主动权,为后续的海洋权益维护奠定了坚实基础。

战役结束后,中国政府立即采取措施巩固战果。在收复的岛屿上,中国迅速建立了行政管理机构,并加强了军事部署。同时,中国还在国际上积极宣传西沙群岛自古以来就是中国领土的历史事实,赢得了国际社会的广泛理解和支持。

西沙自卫反击战的胜利,不仅收回了被占用70年的三座岛屿,更重要的是,它使中国的实际控制线向南推进了近200公里,极大地扩展了中国在南海的战略纵深。这场战役的胜利,为中国后续在南海问题上的立场和政策提供了有力支撑,也为中国海军的现代化建设指明了方向。

1974年1月20日,西沙自卫反击战胜利结束,中国成功收复了被南越非法占领的甘泉岛、金银岛和珊瑚岛。然而,收复岛屿只是第一步,如何巩固战果,加强对西沙群岛的有效管理,成为了中国政府面临的一项重要任务。

战争结束后的第一周,中国政府迅速派出了一支由海军、外交部、民政部等多个部门组成的联合工作组,前往西沙群岛进行实地考察。工作组成员冒着炎热的天气,顶着烈日,深入每一个岛礁,详细记录了岛屿的地理环境、自然资源和基础设施情况。

在永兴岛上,工作组发现了南越遗留的一些简陋建筑和设施。这些建筑大多年久失修,有些甚至已经成为危房。工作组立即决定拆除这些危险建筑,并制定了一套全面的岛屿建设规划。

1974年3月,中国政府正式宣布在西沙群岛设立西沙、南沙、中沙群岛办事处,隶属于广东省管辖。这一行政区划的调整,标志着中国对西沙群岛的管理进入了一个新的阶段。

为了加强对西沙群岛的实际控制,中国政府采取了一系列措施。首先是加强军事部署。海军在永兴岛、甘泉岛等主要岛屿上建立了永久性的驻防基地,并定期进行海上巡逻。这不仅有效地维护了国家主权,也为岛上居民的安全提供了保障。

其次是改善岛上的基础设施。1975年初,一支由工程兵和建筑工人组成的队伍登陆永兴岛,开始了大规模的建设工程。他们首先修建了一座小型发电站,解决了岛上长期缺电的问题。随后,他们又修建了淡水厂、医院和学校,极大地改善了岛上居民的生活条件。

1976年,永兴岛上建成了一座小型机场。这座机场虽然规模不大,但它的建成标志着西沙群岛与大陆之间建立了空中通道,大大提高了岛屿的战略价值和经济价值。

在经济发展方面,中国政府也采取了积极措施。1977年,政府鼓励渔民在西沙群岛周边海域进行捕捞作业,并在永兴岛上建立了一个小型渔业基地。这不仅为当地居民提供了就业机会,也增强了中国在该海域的实际存在。

1978年,中国政府在永兴岛上设立了海洋气象站。这个气象站不仅为当地居民和过往船只提供气象服务,也为中国在南海地区的科研工作奠定了基础。

在文化教育方面,政府也投入了大量资源。1979年,永兴岛上建立了第一所小学,为岛上儿童提供了受教育的机会。同年,政府还在岛上设立了一个小型图书馆,丰富了岛民的文化生活。

1980年代初,随着改革开放政策的实施,西沙群岛的发展迎来了新的机遇。政府开始鼓励旅游业的发展,并在永兴岛上建立了一个小型度假村。虽然由于地理位置偏远,西沙群岛的旅游业发展并不迅速,但这无疑为岛屿的经济发展开辟了新的道路。

在自然资源开发方面,中国政府采取了谨慎的态度。虽然西沙群岛周边海域蕴藏着丰富的油气资源,但考虑到环境保护和国际关系等因素,政府并未大规模开发这些资源。相反,政府更注重对岛屿生态系统的保护,在永兴岛等主要岛屿上建立了自然保护区。

1985年,中国政府在西沙群岛设立了海洋研究站。这个研究站不仅进行海洋生态和气候变化的研究,也为中国在南海问题上提供了重要的科学依据。

随着时间的推移,西沙群岛的面貌发生了翻天覆地的变化。昔日荒凉的珊瑚岛礁逐渐变成了繁忙的渔业基地和科研中心。虽然岛上的生活条件仍然艰苦,但岛民们对未来充满了希望。

然而,西沙群岛的巩固和发展并非一帆风顺。由于地理位置偏远,补给困难,岛上的建设和发展面临着诸多挑战。此外,周边国家对南海问题的态度也给西沙群岛的发展带来了一些不确定性。

尽管如此,中国政府始终坚持对西沙群岛的有效管理和建设。通过不断完善行政管理体系,加强基础设施建设,发展经济,保护生态环境,中国政府成功地将西沙群岛建设成为了一个重要的战略前哨。

西沙群岛的收复与巩固,不仅维护了中国的领土完整,也为中国在南海地区的战略布局提供了重要支点。它见证了中国海洋意识的觉醒,也预示着中国将在未来的海洋事务中扮演更加重要的角色。

西沙自卫反击战的胜利不仅仅是一场军事行动的成功,更是在南海主权问题上的重要里程碑。这场战役的历史意义和影响深远而广泛,涉及军事、外交、经济等多个领域,对中国的发展产生了深远的影响。

在军事方面,西沙自卫反击战是中国人民解放军海军首次在远海进行的大规模作战行动。这场战役的胜利不仅展示了中国海军的实力,也为中国海军积累了宝贵的远海作战经验。战后,中国海军根据此次作战的经验教训,对装备、训练和战术进行了全面的总结和改进。

1975年,中国海军成立了专门的远海训练舰队,开始系统性地进行远海训练。这支舰队以西沙自卫反击战中表现出色的"281"护卫舰为旗舰,定期在南海和东海进行远海训练。通过这些训练,中国海军的远海作战能力得到了显著提升。

西沙自卫反击战的胜利也推动了中国海军装备的现代化进程。战后,中国加大了对新型护卫舰和导弹快艇的研发和生产力度。1978年,中国首艘导弹驱逐舰"济南"号下水,标志着中国海军装备水平迈上了一个新的台阶。

在外交领域,西沙自卫反击战的胜利极大地提升了中国在南海问题上的话语权。战后,中国政府立即在国际上宣示了对西沙群岛的主权,并得到了许多国家的认可。1976年,中国在联合国大会上正式宣布了"九段线"主张,明确了中国在南海的权益范围。

1980年代初,随着改革开放政策的实施,中国开始采取更加积极的外交策略。1982年,中国提出了"搁置争议,共同开发"的南海政策,为和平解决南海问题提供了新的思路。这一政策的提出,在很大程度上得益于西沙自卫反击战后中国在南海地区的有利地位。

在经济方面,西沙自卫反击战的胜利为中国开发南海资源创造了条件。1979年,中国在西沙群岛附近海域进行了首次海洋资源调查,发现了丰富的油气资源。虽然由于技术和环境等因素的限制,这些资源并未立即开发,但这次调查为中国后续在南海的资源开发奠定了基础。

1980年代中期,中国开始在南海进行小规模的油气勘探。1987年,中国海洋石油总公司在永兴岛附近海域钻探了第一口海上油井。虽然这口油井并未发现大规模油气资源,但它标志着中国在南海油气资源开发方面迈出了重要一步。

西沙自卫反击战的胜利还推动了中国海洋意识的觉醒。战后,中国政府开始重视海洋教育和研究。1976年,中国成立了国家海洋局,统筹管理全国的海洋事务。1978年,中国海洋大学(原名青岛海洋学院)成立,成为中国培养海洋人才的重要基地。

在科研领域,西沙自卫反击战后,中国加大了对南海的科学考察力度。1980年,中国科学院南海海洋研究所成立,专门从事南海地区的海洋科学研究。1985年,中国首次组织了大规模的南海综合科学考察,这次考察不仅提高了中国对南海的认知水平,也为中国在南海问题上提供了重要的科学依据。

西沙自卫反击战的胜利对中国的国防战略也产生了深远影响。这场战役使中国认识到了海上力量的重要性,推动了中国由传统的陆地防御战略向海陆兼顾的战略转变。1985年,中国军队提出了"积极防御"的战略方针,其中就包含了加强海上防御的内容。

1988年,中国在南沙群岛的赤瓜礁附近与越南发生了海上冲突。这次冲突的胜利,在很大程度上得益于中国海军在西沙自卫反击战后的发展和进步。这次冲突后,中国进一步加强了在南沙群岛的存在,在多个岛礁上建立了设施。

在国际法领域,西沙自卫反击战的胜利为中国在南海问题上提供了重要的法理支持。1982年,【联合国海洋法公约】正式通过。中国根据公约的相关规定,明确了自己在南海的专属经济区和大陆架范围。1996年,中国正式批准并加入了这一公约,这为中国在南海问题上的立场提供了国际法依据。

西沙自卫反击战的胜利还影响了中国与周边国家的关系。战后,中国一方面坚决维护自己的领土主权,另一方面也努力与周边国家保持友好关系。1991年,中国与越南实现关系正常化,这在一定程度上缓解了南海地区的紧张局势。

然而,随着南海问题的日益复杂化,西沙自卫反击战的影响仍在持续。这场战役不仅是中国维护领土完整的重要一战,也是中国海洋战略转型的起点,其影响将继续深远地影响着中国的海洋政策和南海战略。