~~20170627更新~~

最近这个回答又热了起来。补充一些最近学习上汽电驱系统的心得抛砖引玉吧。

照例引用专栏文章

键盘侠专利拆解上汽电驱动系统 - 知乎专栏

一、 系统组成

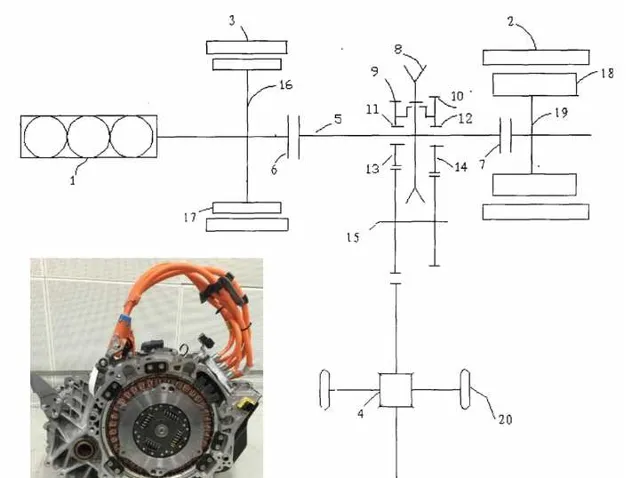

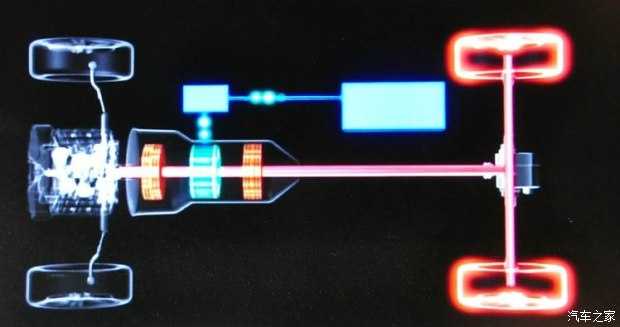

如下为刚上市不久的上汽首款自主新能源SUV车型荣威eRX5的EDU电驱动系统介绍。由如下的介绍可见,EDU电驱动系统通过两组离合器对发动机和两台电机组成的三个动力源进行智能控制。

↑上汽荣威eRX5 EDU电驱动系统介绍示意图(来自上汽)

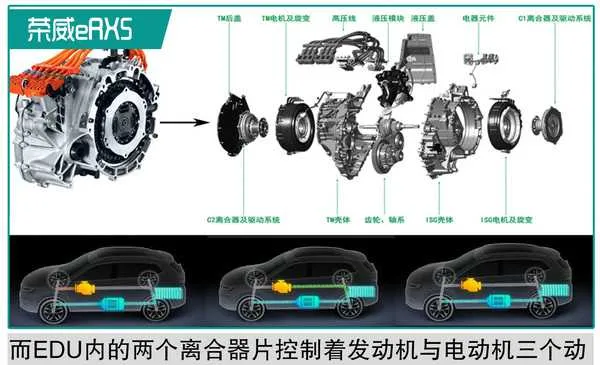

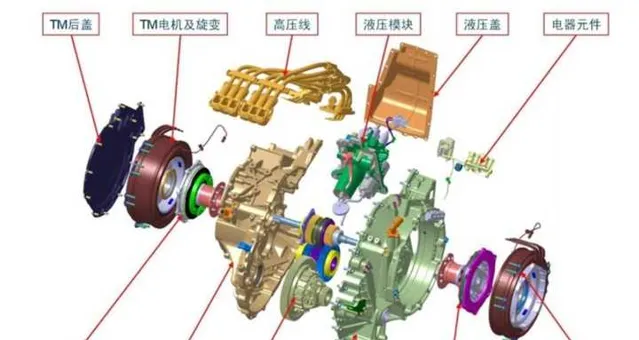

具体来说,上汽EDU电驱动系统包括液压模块及齿轮组、ISG电机及集成离合器1和TM电机及集成离合器2组成。

液压模块及齿轮组包括:液压模块、液压盖、齿轮轴系、高压线

ISG电机及集成离合器1包括:ISG壳体、ISG电机及旋变位置传感器、C1离合器及驱动系统

TM电机及集成离合器2包括:TM后盖、TM电机及旋变位置传感器、C2离合器及驱动系统及TM壳体。

↑上汽EDU电驱动系统爆炸视图(来自上汽)

由如下上汽EDU电驱动系统组成框图可见,其主要的功能为将发动机及ISG集成启动电机、TM驱动电机的动力经两档变速箱及差速器输送至车轮。

↑上汽EDU电驱动系统组成框图(来自上汽专利)

其具体的工作示意图如下。可以看到发动机及ISG电机在两档齿轮组的左侧,TM电机则位于两档齿轮组的右侧。分别通过C1常开离合器和C2常闭离合器控制动力的结合或脱开。两个电机都由电机控制器Inverter驱动。其能量来自高压锂电池。BMS电池管理模块负责监控电池的电量。HCU/TCU控制模块则负载混合动力模式的切换以及对应的换挡动作。

↑上汽EDU电驱动系统工作原理示意图(来自上汽TMC2015演讲稿)

二、 液压模块及齿轮组换挡机构

上文提到的两档齿轮组位于整个电驱变速箱EDU的中央部分。由液压模块进行挡位选择相关的控制。同时液压模块还通过液压活塞对C1,C2两组离合器进行控制。

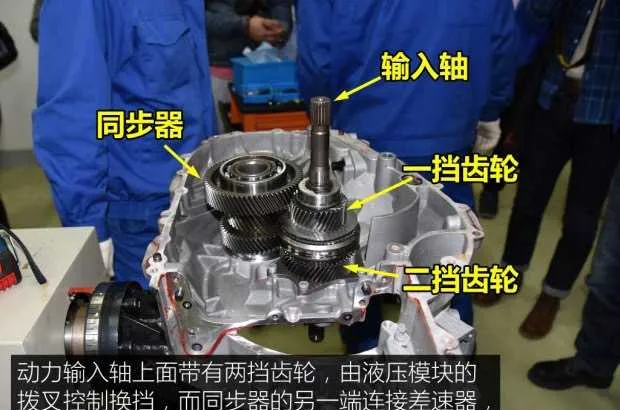

↑上汽EDU电驱动拆解照片,液压模块拆下后的齿轮组结构(来自汽车之家)

其中两档齿轮组部分主要包括输入轴、一档齿轮、二挡齿轮、同步器和差速器结构。其中一档齿轮和二档齿轮的选择通过换挡拨叉完成。这一点和手动变速箱或者双离合变速箱采用的机械结构非常类似。因此如果严格分类的话,这部分变速箱结构可以看成是AMT变速箱类型。而同步器则控制着三个动力源的动力是否与车轮脱开。其概念类似与传统自动变速箱的N档。同步器的脱开主要短时出现在挡位切换过程中,或者长时间出现在怠速充电或启动发动机工况。

↑上汽EDU电驱动拆解照片,齿轮组结构两档齿轮及同步器(来自汽车之家)

↑上汽EDU电驱动拆解照片,齿轮组结构差速器(来自汽车之家)

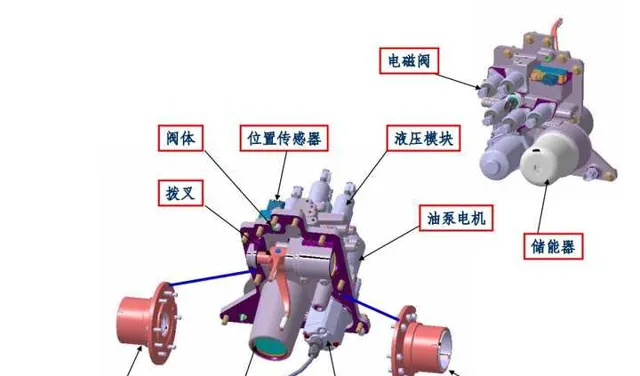

上汽EDU电驱动液压模块是整个变速箱的电控核心。它包括电磁阀、储能器、液压模块、位置传感器、阀体、拨叉、C1活塞总成、高压油滤、油泵、C2活塞总成等部件。如下为具体的爆炸视图和拆解照片。

↑上汽EDU电驱动液压模块爆炸视图(来自上汽TMC2015演讲稿)

↑上汽EDU电驱动拆解照片,液压模块(来自汽车之家)

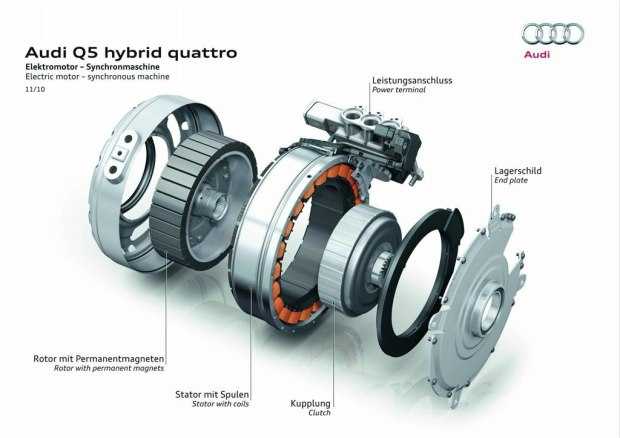

三、 动力电机及集成式离合器

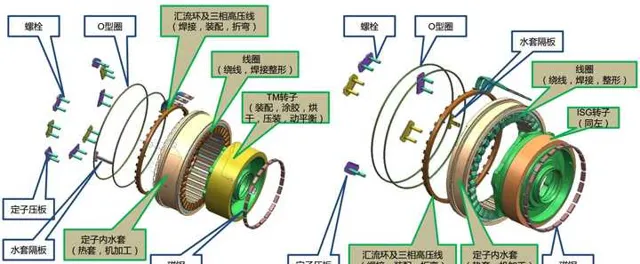

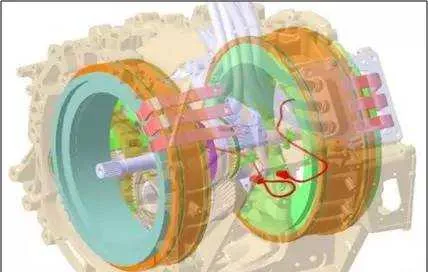

ISG电机与TM电机组成了上汽EDU电驱动系统中绿芯动力部分,与发动机组成的蓝芯部分配合输出强大的动力。如下爆炸视图所示,两台电机的定子部分都做了水冷处理。用来优化电机的热管理,从而优化长时间电机工作产生高温下的表现。ISG电机和TM电机分别分布在两档齿轮组的两侧。内部分别集成了离合器C1和C2。从而控制动力的结合和脱开。

↑上汽EDU电驱动系统TM电机及ISG电机爆炸视图(来自上汽TMC2015演讲稿)

↑上汽EDU电驱动系统TM电机及ISG电机透视视图(来自网络)

↑上汽EDU电驱动拆解照片,动力电机及集成式离合器(来自网络)

ISG电机和TM电机的定子和转子结构分别如下。

↑上汽EDU电驱动拆解照片,ISG电机定子及转子(来自汽车之家)

↑上汽EDU电驱动拆解照片,TM电机定子(来自汽车之家)

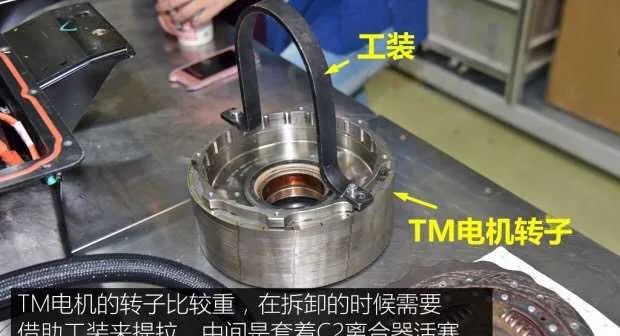

↑上汽EDU电驱动拆解照片,TM电机转子(来自汽车之家)

四、 工作模式

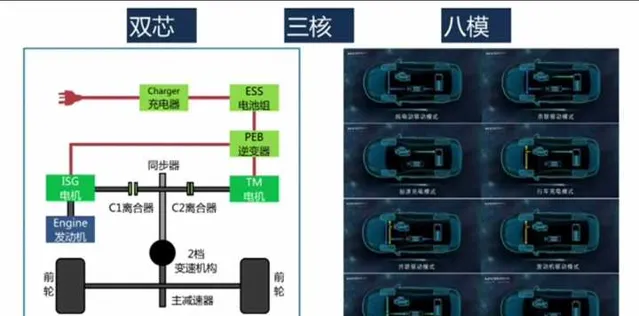

上汽EDU电驱动系统如下图分别包含双芯(ISG电机和TM电机组成的绿芯部分加发动机组成的蓝芯部分)三核(如前提到的三个动力源),通过智能控制组成涵盖纯电、串联、并联、充电等共8种工作模式。

↑上汽EDU电驱动系统双芯三核及对应的八种模式示意图(来自上汽)

↑上汽EDU电驱动系统的八种模式示意图(来自上汽)

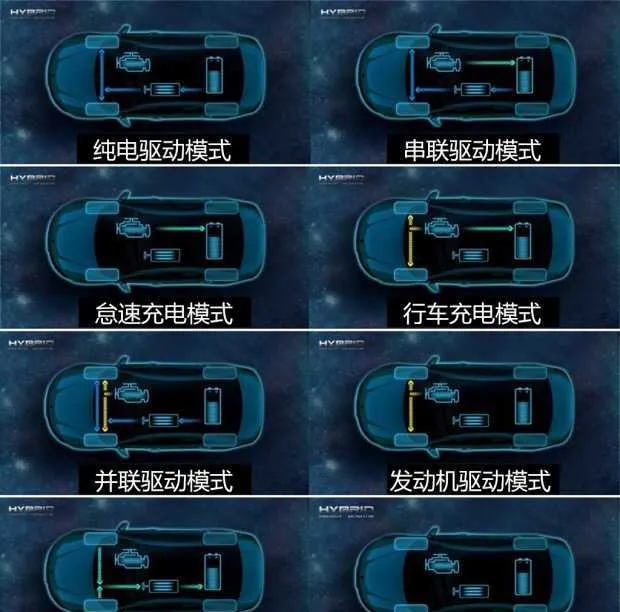

接下来具体来看这8种工作模式

1. 纯电驱动模式

此模式下C1离合器断开,C2离合器结合。由TM电机通过高压电池的能量驱动车辆。

↑上汽EDU电驱动系统纯电驱动模式示意图(来自上汽)

↑上汽EDU电驱动系统纯电驱动模式示意图(来自上汽)

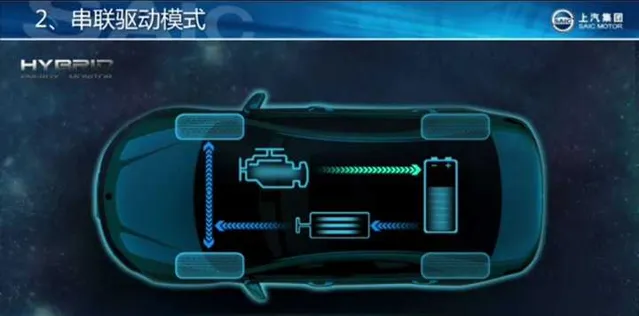

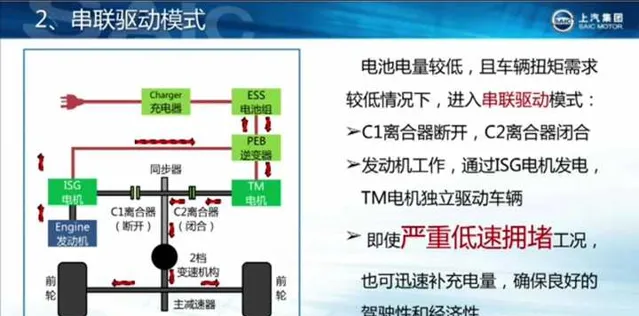

2. 串联驱动模式

此时C1离合器断开,C2离合器结合。发动机工作通过ISG电机对高压电池充电。由TM电机通过高压电池的能量驱动车辆。

↑上汽EDU电驱动系统串联驱动模式示意图(来自上汽)

↑上汽EDU电驱动系统串联驱动模式示意图(来自上汽)

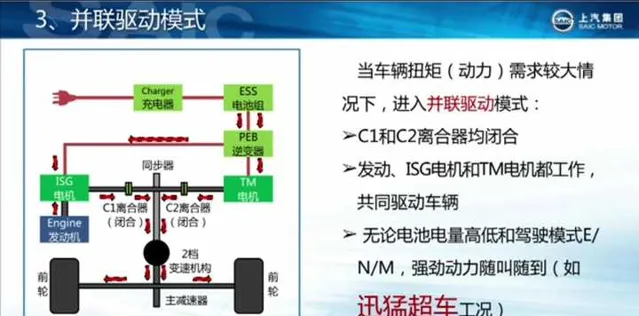

3. 并联驱动模式

此时C1和C2离合器均结合,此时发动机、ISG电机及TM电机都工作并输出动力。该工况多用于急加速的场景。

↑上汽EDU电驱动系统并联驱动模式示意图(来自上汽)

↑上汽EDU电驱动系统并联驱动模式示意图(来自上汽)

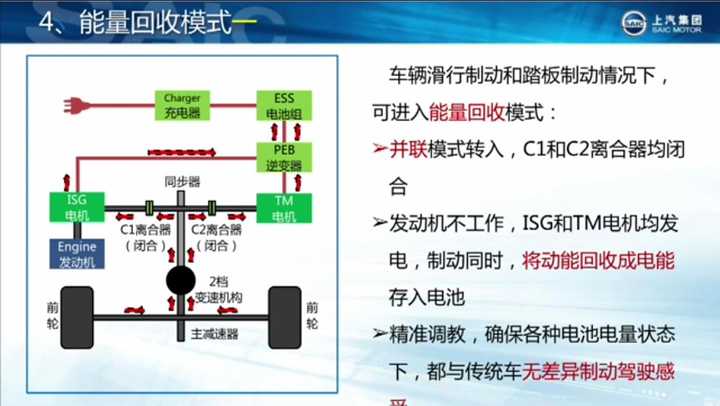

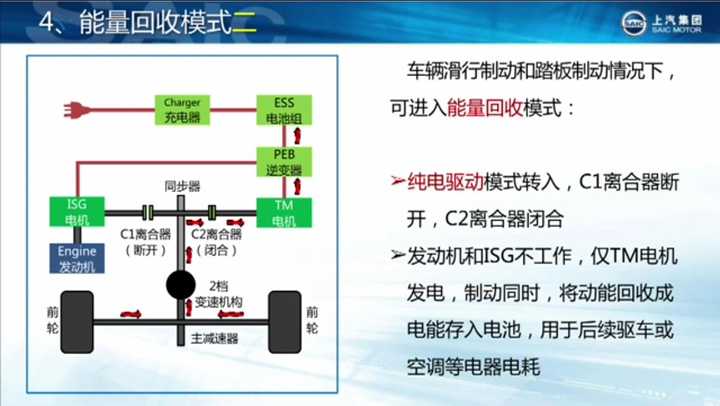

4. 能量回收模式

该能量回收模式既可以通过C1、C2离合器均结合时ISG和TM电机同时发电实现,也可以通过仅C2离合器结合由TM电机实现发电。从而灵活的回收制动能量。

↑上汽EDU电驱动系统能量回收模式示意图(来自上汽)

↑上汽EDU电驱动系统并联驱动模式一示意图(来自上汽)

↑上汽EDU电驱动系统并联驱动模式二示意图(来自上汽)

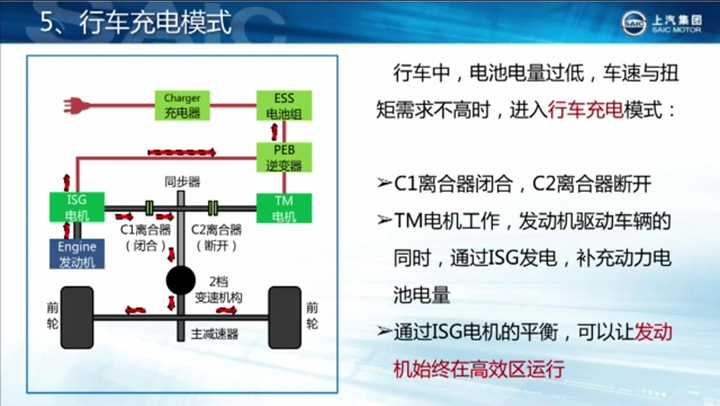

5. 行车充电模式

当电池电量低时,可切换至C1离合器结合,C2离合器断开。从而让发动机直接驱动车辆的同时,由ISG电机发电对电池进行充电。

↑上汽EDU电驱动系统行车充电模式示意图(来自上汽)

↑上汽EDU电驱动系统行车充电模式示意图(来自上汽)

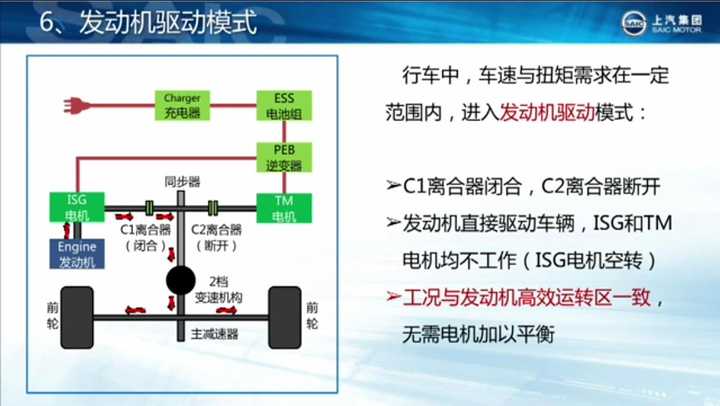

6. 发动机驱动模式

此时C1离合器结合,C2离合器断开。发动机直接驱动车辆。ISG和TM电机都不工作。这种驱动模式多出现在发动机工作在高效转速区域的工况下。比如在高速公路上中高速巡航驾驶。

↑上汽EDU电驱动系统发动机驱动模式示意图(来自上汽)

↑上汽EDU电驱动系统发动机驱动模式示意图(来自上汽)

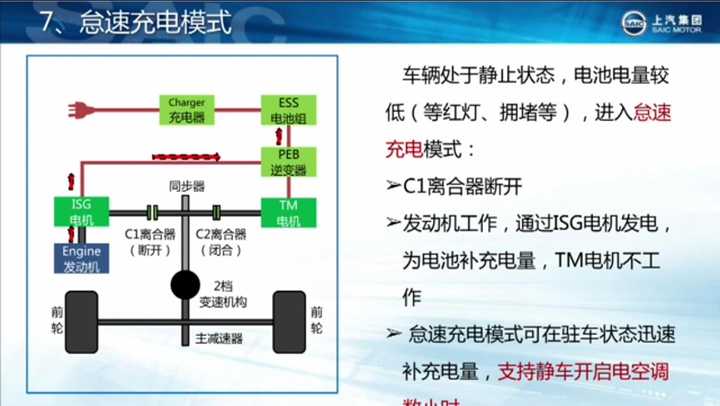

7. 怠速充电模式

当车辆静止或者等红灯时,C1离合器断开,发动机通过ISG电机发电,对高压电池充电。此时TM电机不工作。

↑上汽EDU电驱动系统怠速充电模式示意图(来自上汽)

↑上汽EDU电驱动系统怠速充电模式示意图(来自上汽)

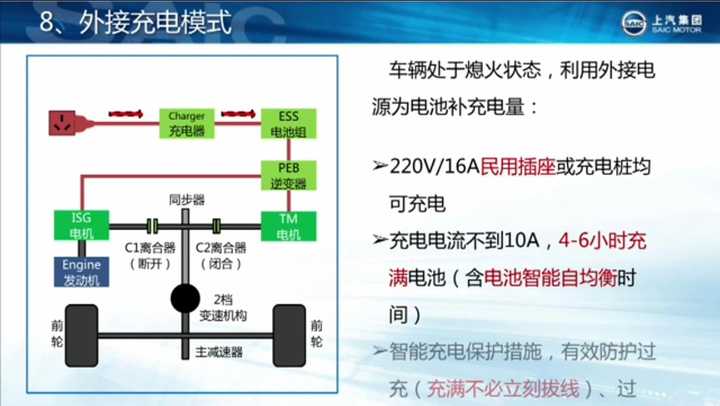

8.外接充电模式

此模式下,直接通过外接充电器对车辆的高压电池进行充电。

↑上汽EDU电驱动系统外接充电模式示意图(来自上汽)

↑上汽EDU电驱动系统外接充电模式示意图(来自上汽)

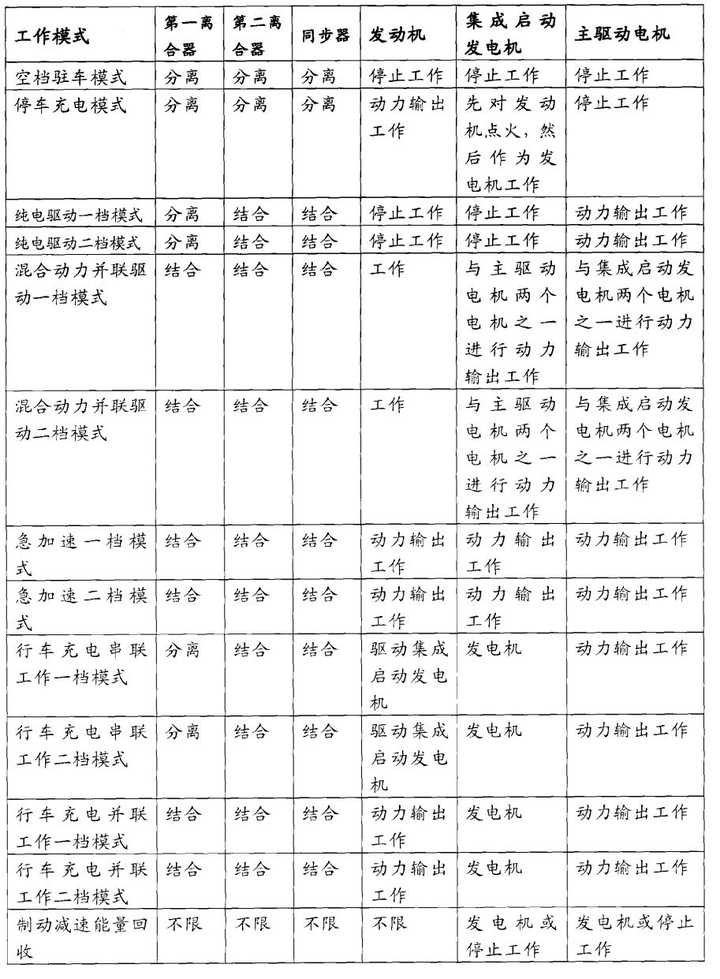

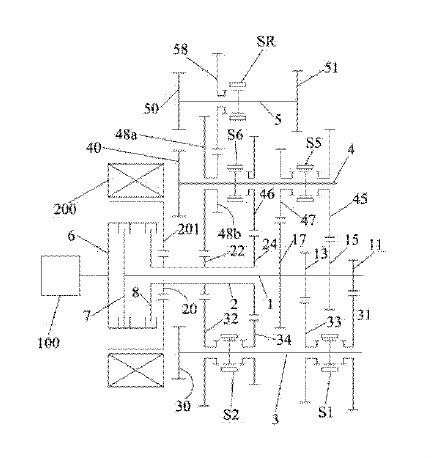

其实如果详细查阅上汽相关专利的话,就会发现细节上其实工作模式超过8种。具体如下所示,只是某些工作模式由智能控制器切换,驾驶者感觉不到。因此某种程度上做了合并。可以看到几乎所有的驱动模式都拥有一档和二档两种工作状态。对应地也给了该电驱动系统更灵活多变的工作模式。

↑上汽EDU电驱动系统工作模式专利图(来自上汽专利)

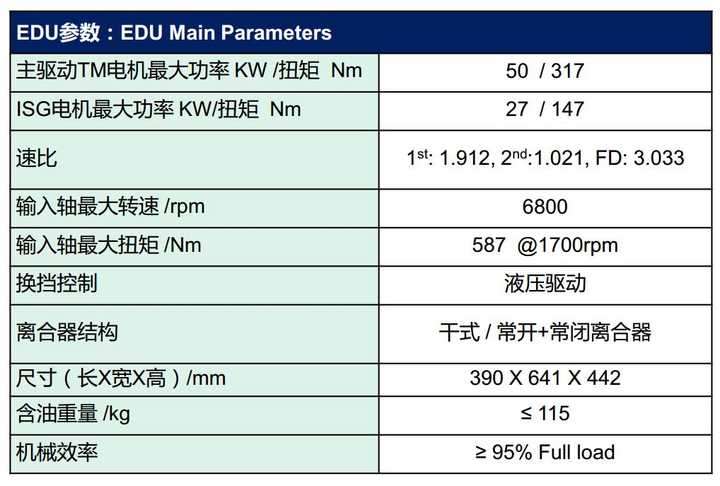

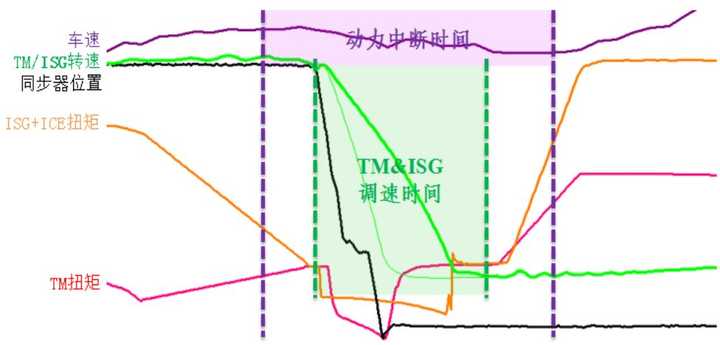

综上所述,上汽EDU电驱动系统通过自主开发的两档齿轮组加双电机及对应离合器组成的电驱动系统,达到了多样的工作模式。如下总结表所示上汽EDU电驱动系统通过两档齿轮组与双电机及对应离合器配合达到了小体积高效率的效果。虽然同属双电机电驱动系统,但由于两档齿轮组和两组离合器的使用,绕开了丰田和本田对应的电驱动系统专利。同时实现了更多的工作模式和不错的集成度。但由于使用两档齿轮组结构,换挡过程的控制始终是控制难点。如下图换挡控制图所示,首先需要同步器脱开实现动力短时中断,相应电机再进行下一个挡位转速扭矩的对接。其中换挡顿挫很难避免。通过不断的改进以及对应专利的换挡策略开发,该部分驾驶感受正得到进一步的升级改善。

↑上汽EDU电驱动系统性能参数汇总表(来自上汽TMC2015演讲稿)

↑上汽EDU电驱动系统换挡切换过程示意图(来自上汽TMC2015演讲稿)

达到了不错的性能,下一步是否是继续降低整体电驱动系统的成本呢?据上汽不断公布的官方详细来看的话,上汽集团已经投入第二代电驱动系统的开发。如果留心如下专利的话,除了小星今天介绍的两档齿轮组加双离合方案,上汽还拥有三离合器电驱动系统专利和额外的双离合器加行星齿轮电驱动系统专利。会否考虑在第二代电驱动系统引入则有待更详细的信息公布啦。

实际上,小星主要是来罗列专利的

参考文献及扩展阅读

CN102085795A 一种车用离合器动力藕合同步器换档混合动力驱动系统

CN102139615A 供热通风与空调电控系统及混合动力汽车

CN102330757A 集成式离合器液压缸及驱动系统

CN102330759B 液压系统和包括其的混合动力车辆

CN102340211B 一种集成于电机转子支架内的常开离合器和包括其的车辆

CN102463886A 混合动力传动系统及其控制方法

CN103187832B 电机系统以及使用该电机系统的电动汽车或混合动力汽车

CN103475159A 驱动电机液冷冷却装置、其制造方法及驱动电机

CN103511618A 换挡执行装置、包括其的电动汽车及换挡控制方法

CN201769685U 车辆用电驱动变速装置

CN201802851U 换挡转换机构

CN202756601U 换挡执行装置及包括其的电动汽车

CN101920652A 一种车用串并联双电机多离合器混合动力驱动单元

CN101920653B 一种混合动力驱动系统的动力传输单元及传输控制方法

US8701808 Seriesparallel dual motor multi-clutch hybrid driving unit for vehicle

US8727939 Hybrid electric drive unit, hybrid drive system and control method thereof

~~更新分割线~~

目前市场上的混动车型主要分为两大派。一派是双电机动力分流,也就是荣威所使用的技术。另一派是单电机双离合P2,也就是比亚迪所使用的技术。但是在细节上,两家公司又通过各自的专利进行了相应的优化。当然问题和挑战还是有的,两家都在持续改进中,对应更新了很多专利。

先用之前写的文章大概阐述一下吧,后期持续更新

作者:辣笔小星

链接:https:// zhuanlan.zhihu.com/p/22 580798

来源:知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

随着国家大力扶植新能源汽车行业,并且加大了插电式混合动力汽车的补贴力度,突然路上的混合动力汽车越来越多起来了。但是你知道实际上混合动力技术还分两大阵营吗?让我们一起来看看这两大阵营是分别如何基于各自的专利决战中国的吧。

首先我们就来说说这两大混合动力技术阵营分别是哪两个门派吧。一大门派为双电机动力分流(Power Split)派,其代表车企为丰田集团。另一大门派为单电机双离合派,又称P2(为啥叫P2我们后面详细分解),其代表车企为大众集团。一看两个领军车企分别位列全球销量第一第二,有没有?其中竞争激烈程度可想而知,而各车企决战中国的砝码就是各自的专利技术。话说要把这两大阵营技术完整介绍清楚那必定写成教科书那么厚了。为了帮助各位更快的理解,我们这边就挑最典型和容易理解的技术具体分析。大家感兴趣的话就跟着文章一点一点深入研究吧。

双电机动力分流派:顾名思义这个门派的最典型特征是有两个电机一起和发动机配合实现混合动力模式。那么我们首先说说双电机动力分流派的特点:

1. 由两套电机和行星轮系统组成eCVT,发动机一般工作在高效区,油耗低

2. 省略变速箱,不需要离合器,加速过程平稳

3. 两套电机,系统相对复杂,成本相对较高

4. 发动机部分动力由电传动,降低传动效率

这个门派的宗师毋庸置疑就是丰田集团,代表车型就是目前全球销量最好的混合动力车型丰田普锐斯。普锐斯最早在1997年开始销售,发展到今天已经开发到了第三代。并且目前该混合动力技术已经推广至丰田集团几乎所有级别的车型上,包括卡罗拉混动版,凯美瑞混动版,汉兰达混动版(海外),雷克萨斯CT200h,NX300h,RX450h,GS450h,LS600h,HS250h(海外)等等。根据丰田的官方数据,截止2014年9月丰田集团的混合动力车型累计销量已经突破了700万辆。而这些混合动力车型采用的都是丰田称为混合协同驱动系统的HSD(Hybrid Synergy Drive)系统。丰田HSD系统的核心则是双电机和动力分流装置组成的eCVT电子无极变速箱。大家知道传统的CVT无极变速箱是由连续可变的机械传感装置改变速比实现的。如下图传统CVT无极变速箱通过改变钢带所绕传动轴的半径连续改变速比。

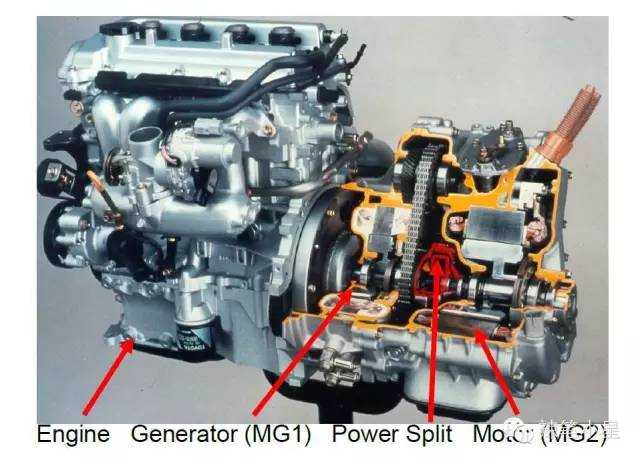

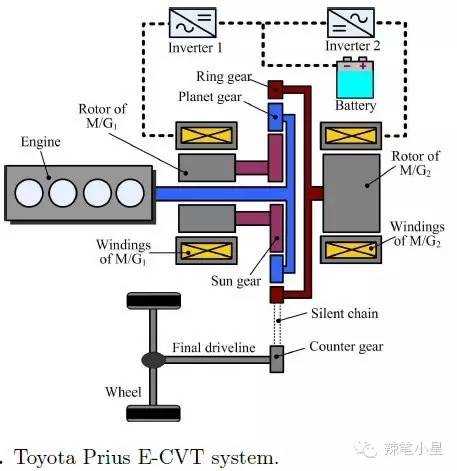

但是丰田的eCVT系统并没有以上的钢带组成的机械连续可变传动系统,那它是通过什么方法实现无极变速的呢?答案就是通过两个电机的连续电控调速实现的。具体我们先来看一下这套eCVT系统的结构。如下分别是丰田普锐斯的eCVT系统刨面图和动力部件示意框图。

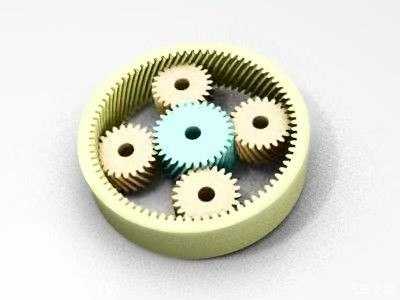

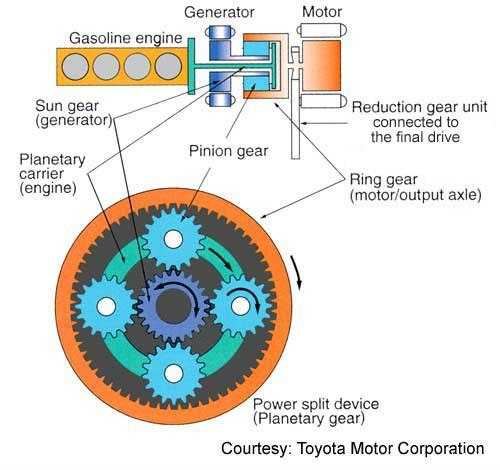

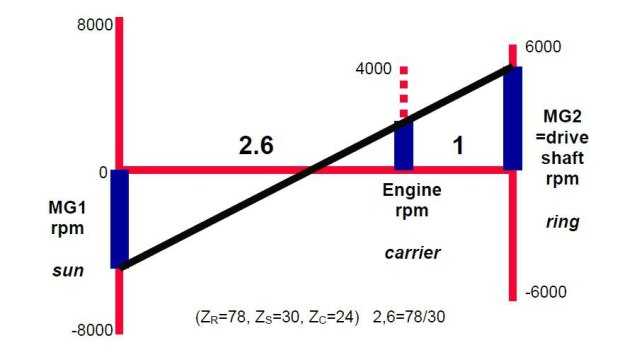

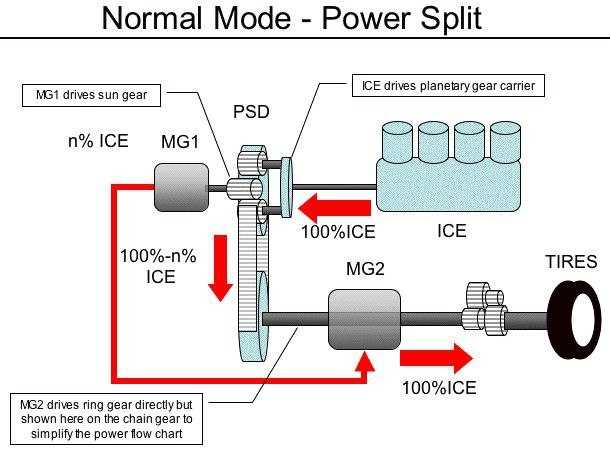

如上图可以看到电机1(MG1)和电机2(MG2)中间隔了一个机械装置,称为动力分流装置(Power Split Device)PSD。而发动机、电机1、电机2实际上是同轴的通过动力分流装置连接在一起的。动力通过动力分流装置再分配以后通过电机2传输到了车轮上。如果各位看官之前研究过自动变速箱的话,一定知道其中的一个核心机械装置叫做行星齿轮组Planetary Gear Set。其实动力分流装置就是一组行星齿轮组。行星齿轮由太阳轮Sun Gear(缩写S),行星齿轮架Planetary Carrier(缩写C),内齿齿圈Ring Gear(缩写R)组成。3组齿轮依次由内而外像天文行星系统一样绕着同一个中心点(即太阳轮的中心点)同轴旋转。如下即为行星齿轮示意图和丰田HSD系统连接图。可以看到发动机连在行星齿轮架上,电机1连在太阳轮上,电机2连在内齿齿圈上并作为输出轴。

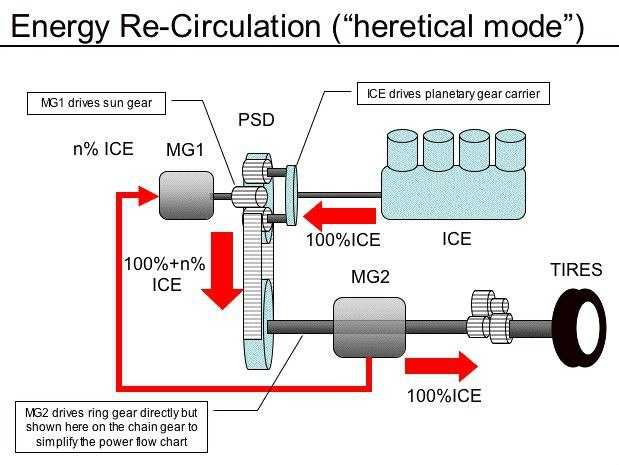

丰田的设计师们通过行星齿轮组将速比设定成发动机与电机1的转速差与发动机与电机2的转速差比例为2.6:1。速比设定图如下。电机2(右侧)连接在输出轴上可以在+6500转/分到-1500转/分之间连续调节。对应车辆的实际行驶速度分别为180公里/小时和-40公里/小时。而发动机(中间)的1000到4500转/分之间调节,而发动机被设定在最高效率转速区间2000转~3000转运行。电机1(左侧)被设定成可以在+6500转/分和-6500转/分连续可调来配合发动机和电机2(车速)的转速差。

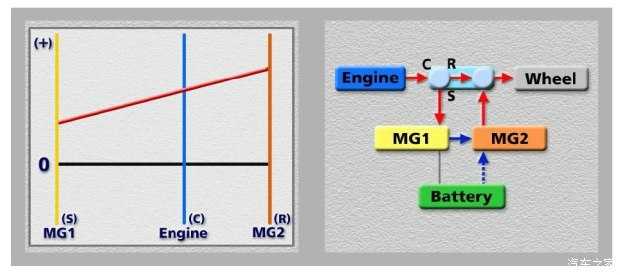

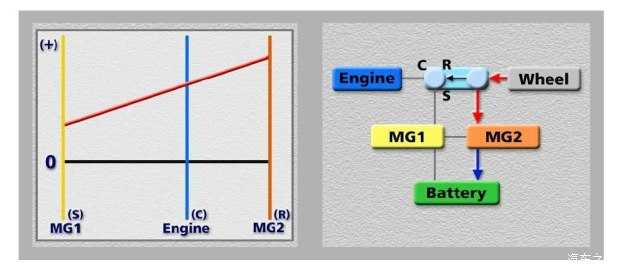

由于丰田eCVT电子无极变速箱中并没有配置自动变速箱中的其他核心组件,比如液力变矩器,离合器(Clutch),锁止器(Brake)等等一概没有配备。因此发动机并不能从传动系统中脱开。为了在纯电行驶的时候保持发动机静止,因此需要通过电机1和电机2分别呈相反方向旋转来使得发动机静止(根据速比,此时电机1的转速为电机2转速的2.6倍)。由于电机1转速范围的限制,如果前进车速需要大于40公里则发动机就必须启动。除了以上提到的转速关系以外,动力分流装置还能够在不同的行驶模式下将动能通过机械方式和电子方式输送到需要车轮上或者存储到电池内。如下两种不同的驱动模式,上下两图左侧的发动机和两个电机的转速几乎是一样的。但是上图工作在发动机驱动模式中,动力从发动机通过机械方式从动力分流装置输送到车轮上,同时发动机的部分动力被用作电机1发电并驱动电机2给出动力输出到车轮上。而下图为减速工况,车轮上的动力被电机2产生的再生制动力(Regeneration Brake)回收发电充入电池中。同时车轮上的部分动力通过动力分流装置输送到发动机上,维持发动机怠速工作。

其实关于动力灵活的通过机械方式和电子方式进行传输还有一些高阶的用法,我们会在国内车企的方案对比中提到,各位可以耐心的再往后看。

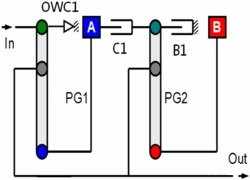

目前双电机动力分流系统不仅仅是丰田集团在使用,比较有名的比如福特集团的蒙迪欧)(海外称Fusion)混动版和通用雪佛兰的沃蓝达Volt都是使用类似的技术。不过文章标题提到的决战中国,各个车企分别都在使用各自的专利进行激烈的市场竞争。说到专利大战可谓锱铢必较,每个字每个字都要仔细地扣仔细地推敲。你还别不相信,我们这边就说一个小故事。实际上福特和日本爱信(Aisin)变速箱公司联合开发的混合动力系统要稍早于丰田混合动力系统申请专利。爱信的专利于1995年生效,专利号为US5419406。而丰田的专利于1999年生效,专利号为US5904631。并且实际上丰田和爱信使用的技术理念几乎是相同的,就是之前提到的eCVT系统。如果按照正常的专利程序,丰田必须向爱信支付高额的专利费。但是在爱信专利的权利声明中偏偏提到了「电机和减速齿轮同轴布置用来驱动左右车轮」。就是这个同轴「coaxially」这个词局限了权利范围。而丰田将电机2设计成和发动机以及电机1同轴,而与减速齿轮即到车轮的输出轴错开不在一个轴上,绕开了爱信专利中提到同轴「coaxially」概念。而通用雪佛兰的沃蓝达Volt使用的混合动力技术更是为了绕开专利,同时也为了更加灵活的输出动力,使用了多达2组行星齿轮和3个离合器。同时成本也相应的大大增加。如下即为沃蓝达Volt的混合动力系统示意图。

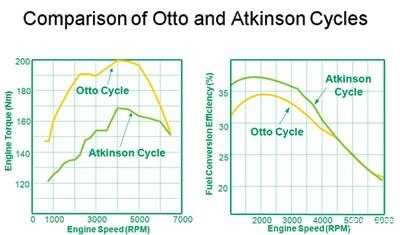

各大车企决战的砝码除了前面提到的专利以外,作为传统车企他们还将积累了几十年的发动机技术加持到了相应的混合动力系统中。其中以丰田混动系统为代表的就是其使用的阿特金森循环(Atkinson Cycle)发动机。阿特金森循环发动机的特点就是膨胀比较压缩比大,这样虽然发动机动力没有普通的奥托循环(Otto Cycle)发动机大,但是在特定转速区域特别省油。这一点非常符合其eCVT系统的特点。eCVT系统能够通过电机连续调速将发动机的转速稳定在一个非常高效的转速区间。如下即为阿特金森循环和奥托循环发动机的比较,可以看到阿特金森循环发动机扭矩要低于奥托循环,但是在2000~4000的转速区间阿特金森循环燃油效率更高,油耗更低。

关于阿特金森发动机感兴趣的话可以参考小弟之前写得另一篇文章:

发动机适度尺寸理念,奥迪EA888三代半

单电机双离合派:顾名思义这个门派的最典型特征是只有一个电机加上两个离合器和发动机配合实现混合动力模式。那么我们也先说说单电机双离合派的特点:

1. 发动机和电机的动力全部机械传动,传动效率高

2. 电机动态范围小,有利于优化电机效率

3. 理论油耗降低空间更大(目前油耗仍稍高于双电机动力分流系统)

4. 变速箱技术成熟,单电机双离合器系统成本低,易于快速推广

5. 需求的电机扭矩功率小,速度范围小,成本低

6. 易于过度到插电式混合动力(支持更高车速的纯电行驶)

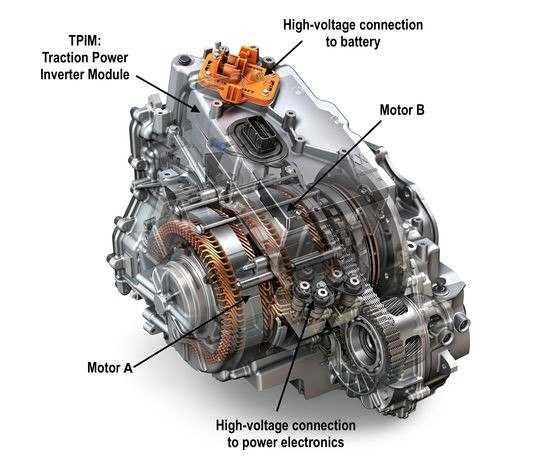

这个门派的宗师则是大众集团。其实大众集团原来对于混合动力这件事是拒绝的。他们声称我的直喷发动机加涡轮增加技术有望做到比混合动力更低的油耗,为什么还要开发混合动力系统呢?但是架不住市场的电气化潮流,大众发现还是得按照市场要求开发对应的混合动力车型。于是乎duang,duang,duang一下子就完成了十几款车型的开发,包括最早的Jetta混动版,和之后平台化的MQB以及MLB的混动车型。比如大众高尔夫GTE,帕萨特GTE,Cross Blue GTE,奥迪Q5,A3,A6,Q7的e-tron插电混动版等等。之所以大众在晚于丰田集团多年但是又能够迅速赶上市场主流,并且完成几乎所有车型的混动化部署的主要功臣就是这里提到的单电机双离合器混动系统。因为这套系统最大程度的与之前传统动力的发动机和变速箱兼容,只是在变速箱中集成了一个电机而已。并且由于有变速箱的帮助,电机的扭矩功率也不需要太大,成本相对能够接受,体积也比较小。如下分别为奥迪Q5(MLB平台)电机和A3(MQB平台)的DQ400E变速箱集成电机示意图。

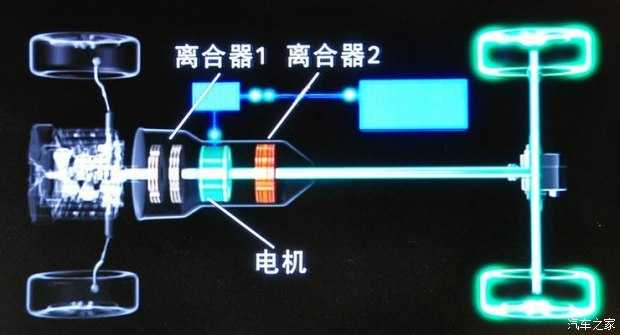

目前不仅是大众集团,其他多家车企也采用了类似的单电机加双离合器系统,比如宝马的530Le,X5 xdrive 40e,奔驰的C350eL,S500eL,GLE 500e,英菲尼迪M35hL等等车型。那么我们此处就借用英菲尼迪M35hL的两张示意图来说明一下系统构成以及工作模式。首先如下图所示电机位于两个离合器之间。左侧依次为发动机(第一位置),离合器1,电机(第二位置),离合器2,变速箱,输出至车轮。由于电机处于发动机右侧,变速箱左侧的第二位置,因此也称为P2系统。而上图为电机纯电行驶模式,此时电机通过离合器2结合变速箱驱动车轮前进,离合器1断开发动机静止。而下图为发动机通过离合器1连接电机在通过离合器2结合变速箱驱动车辆前进的混合动力模式。

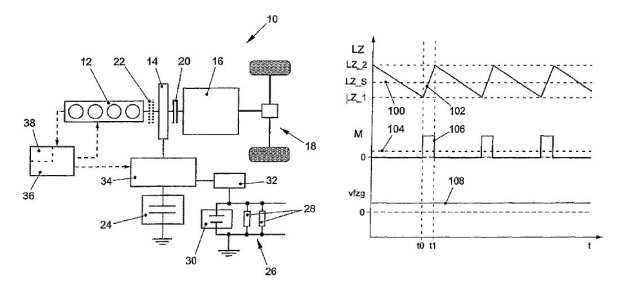

那么单电机双离合器系统也不是一个十全十美的系统,它存在的最大挑战就是当车辆纯电行驶的时候电机高速转动,而发动机静止,在如此高的转速差下如果要切换成混合动力模式,启动发动机的瞬间如何避免出现明显的车速波动。为了解决好这个问题,各家都使出了看家本领并且申请的专利相互之间竞争。那么我们就来看看大众是怎么去应对这个挑战的。简单来说大众通过换挡的间隙进行电机的减扭然后与发动机结合的方法,将转速波动限制在一个非常有限的范围内,并且借助自身强大的变速箱技术使得转速波动和动力中断几乎无法被察觉。感兴趣的朋友可以参考一下大众的专利US8020651。如下专利说明图即来自所提到的专利文档。

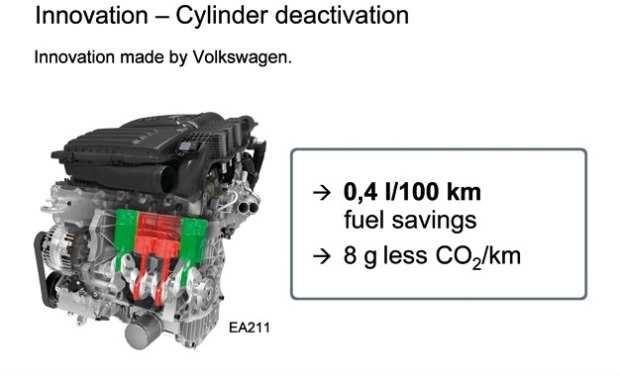

那么同样的大众集团也为自家的混合动力系统加持了非常优异的发动机技术。那就是MQB发动机横置化平台中使用的带主动闭缸ACT功能的EA211发动机。它大大降低了混合动力系统的油耗,同时也是和电机系统配合的绝佳选择。

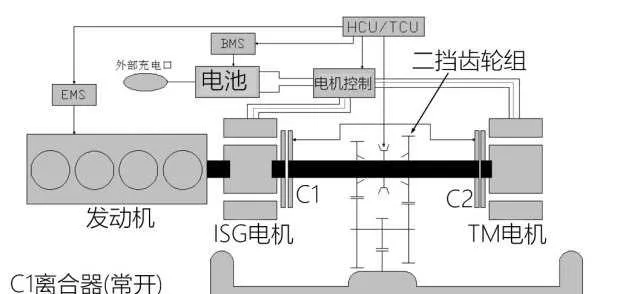

说完了混合动力技术的两大门派和对应的宗师,让我们再来看看国内车企开发的混合动力汽车分别属于哪个阵营,又有一些什么样的中国特色吧。就目前的市场表现来说插电式混合动力车型卖的最好的还要数比亚迪秦和上汽荣威550Plug-in两款车型。但你研究过他们属于哪个混动技术阵营吗?其实从配置来看,简单地可以认为比亚迪秦只有一个电机并与双离合变速箱配合工作因此属于单电机双离合器派。而上汽荣威550Plug-in由于有两个电机应该属于双电机动力分流派。话说相对于国外车企有很多官方的宣称资料介绍他们各自的混合动力系统,国内的车企对于各自的混动技术却貌似并没有那么开放。唯一比较官方的渠道就是车企各自申请的专利。既然前面提到了专利大战,那么就让我们随着比亚迪和上汽的混合动力专利一起看看他们具体到底用了什么样的技术,又分别有些什么样的中国特色吧。

首先基于比亚迪的专利CN103029558A,可以看到虽然比亚迪秦属于单电机双离合器配置,但是其却不是严格意义上的P2系统。因为按照如下专利图电机被配置在了变速箱的末端。因此从最左侧的发动机开过来,分别是发动机(第一位置),离合器,变速箱(第二位置),离合器,电机(第三位置)。因此业界将比亚迪这样的系统定义为P3系统。

这样设计可能有部分原因是需要避开国外的专利,但一个更重要的原因就是要适应中国关于新能源推广的政策导向。如果大家注意目前的新能源政策的话,会发现目前重点扶植的方向是纯电动汽车或者是能够纯电动行驶50公里以上的插电式混动汽车。不难发现政策还是重电机纯电行驶而轻发动机混合动力行驶。这可能与最早业界提出的弯道超车发展方向有一定的关系。既然发动机技术与国外有差距,不如发展电机驱动技术。至少与国外处于同一起跑线上起步。因此不管是比亚迪秦还是上汽荣威550Plug-in,其电机的驱动能力都要比国外的混合动力电机大不少,成本当然也要贵一些。另外一个体现国内重电机纯电行驶而轻发动机混合动力行驶方面就是油耗的计算方法上。如果大家留意秦和550的广告的话就会发现宣称的油耗都只有2L甚至小于2L每百公里的油耗。此处的油耗其实不是真正混合动力行驶模式下的工信部工况油耗,而是加入了纯电行驶里程后折算油耗。国外的混合动力汽车在混合动力模式下综合油耗差不多都在4L~5L每百公里之间,而根据车友的实际体验秦和550的实际综合油耗应该要大于7L每百公里。因此油耗方面还是存在差距的,并且国家还是提倡尽量多的纯电行驶。具体折算方法可以参考如下的说客文章。

混合动力汽车到底有多省油?

另一个需要提的一点就是前面提到的单电机双离合器系统最大的挑战就是如何克服纯电行驶向混合动力行驶模式切换时发动机启动造成的转速波动。目前比亚迪秦的一些用户反馈当发动机启动以后就能够明显的感觉到顿挫,可能就是由于这个问题造成的。不过比亚迪也在不断地设计控制策略改进中。

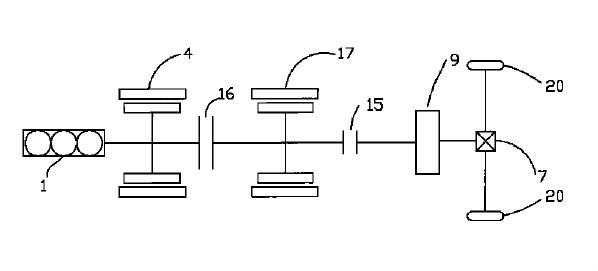

对应的基于上汽的专利CN101920652A,可以看到虽然比上汽荣威550 Plug-in属于双电机配置,但是其却不是严格意义上的动力分流系统。从如下的专利说明图中可以看到两个电机之间原来动力分流装置(行星齿轮组)的位置被替换成了离合器装置。可能由于需要避开国外专利或者更灵活地控制混合动力模式的考虑,上汽的双电机混合动力系统被设计成了通过两个离合器进行耦合。业界也有称如下系统为同轴耦合式混合动力系统的说法。

这样的设计由于取消了动力分流装置的速比控制,当离合器结合以后两侧的电机就需要保持同样的转速,或者就需要通过离合器断开的情况下进行电子方式的动力传输(发动机带动电机1发电,然后用电能驱动电机2带动车辆前进)。这样设计方式最大的挑战就是如何让发动机工作在一个合适的转速区间内。根据车友的使用反馈,当550的发动机启动工作进入混合动力模式时有时发动机会升高到非常高的的转速(5000转/分),此时发动机噪音很大同时油耗也很惊人。特别感觉临界点好像被设计在了时速65公里左右,一旦过了65公里,发动机转速就能够下降到一个比较合理的范围。可能其中一部分的原因就是取消动力分流装置无法灵活控制速比导致的。那么此处就要讲一下丰田是如何通过前面提到的动力分流装置将发动机的转速控制在一个非常高效的范围内的。如下三张图分别是常规的混动控制模式,特殊能量再循环的混动控制模式,以及两种模式之间的比较。可以看到丰田通过灵活地控制两个电机的动力使得输出到车轮的动力相同的情况下,发动机的转速可以按需降低到一个合理的工作范围。比如第三张图左侧为常规工作模式发动机转速较高为2000转以上,但是使用右侧的特殊模式以后发动机转速一下子降到了1500转一下。

其实不管是上汽荣威550Plug-in还是比亚迪秦,两家车企都在积极按照市场的范围更新控制策略,使得用户体验不断提升。比如之前提到的550在混动模式下小于时速65公里是发动机转速过高的问题就听说已经通过控制策略升级明显改善。希望越来越完善,越来越多的混合动力车型可以在中国的市场上推出,给各位车友便利的同时,也能够改善环境何乐而不为呢?