目前题目下的答案,可能偏差都是比较大的。

先说经济技术指标表格。

城规快题的题目多数会给定建筑密度、绿地率等指标的区间要求,这时除非它给得毫无道理,比如跟你说绿地率有10%就行,否则你就不要当它是区间,就当它就是一个具体的数字,填表时直接拿这些数字去照填。

拿题主说的两样指标来举例,比如说建筑密度你就看上限,不让你超过35%,你就照写35%,绿地率你就看下限,不让你低于30%,你就照写30%。因为通常来讲,这种事的口吻是规划条件「允许」你怎么做容积率与建筑密度,又「要求」你怎么做绿地率,前者是你合法谋求利益的权利,后者是你不情不愿的义务。当然你要是想浮动一两个百分点来填表也是可以的。

这个表本身其实阅卷时也基本不看,可能充其量瞄一下你有没有突破指标要求填个28%的绿地率进去,或者你有没有完全瞎写容积率和建筑密度以至于除出来的平均层数直接超过了你的最高层数,又或者你容积率有没有错写成百分比形式。

填表好填,总平就不一定好画了。

说到这里其实要纠正一个点:建筑密度和绿地率等指标,并不是你做完方案去计算的,而是你带着一个目标去做出来的,也就是你是先有了打算填进表里的数字,再去总平里面做出一个大致如此的设计。

这个观点有点控规思维的意思,实际上快题我一般建议是带着控规思维去做的:你给每个地块先是设想了它将要去实现的一系列指标,之后才到你去做具象的设计。所以如果你是随意拼贴着案例模板、不管不顾糊里糊涂地做完了整张修规图,你的经济技术指标基本上是凶多吉少的。

这里要知道,快题的指标是不用准确、不用较真计算的,是个定性的、看数量级的事情,你填表的数字跟你的方案偏差几个百分点,既没人知道也没人管。

你首先要有一个肉眼粗略判断的能力,要能知道自己做的方案,至少就一个单独地块而言,做出来之后建筑密度35%、绿地率30%大概是长什么样子。你可以拿自己做过的一张图,最好是有CAD的课程作业,较真计算一下,给自己一个印象。

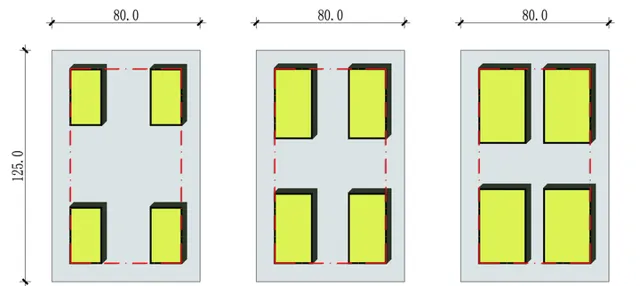

按照大家在快题班里经过模仿范图操练过后的一般情形,做出来的一个不含道路的单独地块,往往是35%-45%的建筑密度(商业高一些,居住区与校园低一些),然后绿地率经常都是不够30%的,也就是说考生们其实普遍存在方案建筑密度合理或稍微偏高,但绿地率明显不足,硬地则明显偏多的情况。

在这个定性判断能力的基础上,你再知道三个点,这事情就基本能做好了:

一,常见的快题题目里头,道路占据的面积可以认为在12%-15%左右,而低等级道路的绿地率很低,你几乎可以忽略不计。所以题目给你的建筑密度、绿地率等指标,你先要撇除光秃秃的道路的面积,给它一个新的分母,变成一套新的指标。

二、在转换成一个净指标之后,你要知道一个简单的道理:规划范围总体的绿地率如果说是30%,那肯定有些地块超过了30%,有些地块没超过。这就像近年来大家常说的那句「从来没有岁月静好,只是有人替你负重前行」。于是,如果题目给的绿地率稍高,比方说35%甚至40%,你就要意识到,你一定是需要一些用地来扮演「绿地担当」才行,比方说线状的防护绿地或滨水绿地,又比方说面状的公园绿地,不然这事就没法做了。

三、除了总体层面上指标你要符合要求,每个单独的地块或者说项目,指标也是要符合常识的。学生快题里实际上经常出现某个建筑把它的用地占得太满的问题。所以你要知道常见用地性质的一般指标要求,比方说居住区的绿地率一般是不能低于30%的,但商业用地的绿地率就可以只要15%-20%左右了;纯商业地块的建筑密度可以尤其高一些,但居住和办公就不行,毕竟有塔楼、人口多的地块,你就要给出相应的集散空间,地震火灾人家才有地方跑。对于一个单独项目,指标之间有这么一个此消彼长的关系:建筑密度高的项目绿地率偏低,容积率高的项目则建筑密度反而偏低。

最后贴一个早年的文章作为延伸阅读,也是上面那个插图的出处: