天生黄山,人文徽州,众多古村落若明珠飞洒,数千幢明清建筑,古朴清雅,煌煌赫赫,附丽其上的砖雕、木雕、石雕,精美绝伦。

灵山村

灵山村位于黄山市呈坎镇东南,座落于灵金山与丰山夹坞,灵溪、丰溪二水交汇,村庄沿溪两岸蜿蜒,街道由花岗岩石条铺就,沿溪石条突出一、二尺,悬空水上,溪上横卧石桥十余座。溪水落差大,先民以梯级筑坝缓冲水势,蓄积用水,望之若层层叠瀑跌落深潭。春夏湍急,奔雷泻玉;秋冬流清,古琴轻弦。

灵山村以方姓为主。神农十一世孙曰雷,黄帝伐蚩尤时,雷因功封于方山,称方雷氏,子孙以地为氏,分为雷姓和方姓。后唐方杰兴见灵山群峰环抱,东水西流,古木参天,以为风水宝地,遂迁居于此。灵山方姓宗族兴盛,尚文重教,历代为仕为儒为商,名人辈出。翰苑坊、天尊阁、五福庙、灵阳桥、名世祠等明代古建,见证着往日辉煌。

一村两相国,三士十说有其一。明代两相国先后与灵山有缘。开国功臣李善长当年读书处「石山精舍馆」遗址尚在,其捐建「报德庵」匾额犹存。三朝元老许国未出仕前,曾在灵金山寺开馆授徒,许国弟子科举入仕者众,时誉「一榜十九进士」。灵山是「新安三士」之方晞原故里,其与戴震同求学江永,为江门八子之一。该村人氏方有执历经半生心血,完成【伤寒论条辩】十二卷,创立「错简重订派」,列新安医学十大学说。

英坑村

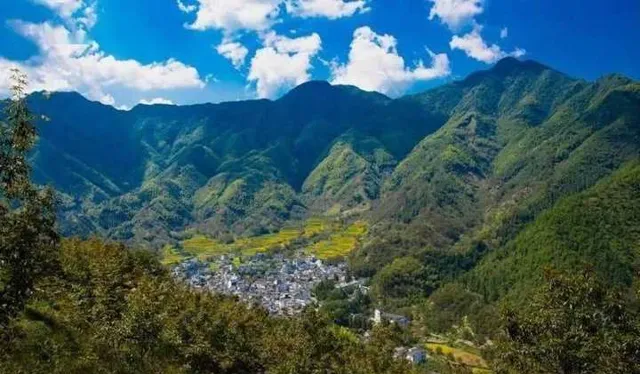

歙县英坑村位于皖浙交界,四面老尖、龟背、笔架等群山围屏,壁立千仞。村庄座落坑口,海拔虽亦八百余米,凌空俯瞰,若深渊也。终日云烟笼罩,偶或阳光穿雾,故原名命之「阴坑」。沿山坞小径蜿蜒曲行,亦现小口,愈近村内愈阔,豁然开朗,俨然聚宝盆呈现眼前。因口小肚大,有人形容状如葫芦,我认为是「壶中洞天」。

英坑村水口长三百余米,首尾两处水口古林华盖如云。入处明万历初年所建永年桥横跨河岸,岸边原建五座亭榭,三座寺庙,观其遗址,不禁生发萧瑟沧桑之叹。抬望起伏峰谷,青翠丹赤交织,层层梯田金黄,与朝阳晨霞交融,焕发勃勃生机。高高山核桃树上,打果人伸出长杆,玉实纷落。

村内巷道密织,互为相连,宛若迷宫。黄氏祖祠巍峨,前堂门楼悬「两文元一翰林」扁额。溪旁山坡徽派民居鳞次,门楼多仿欧,弧形石材砌就,石雕楹联,中西合璧,异样风情。当年红军曾在此建立根据地,现在孩童亦持手机堂前游戏。节日舞狮古风民俗犹现,平时三两老人围坐石磨共话桑麻。

蓝田村

歙县蓝田村原名潺田,南朝梁时,叶公后裔户部尚书、大司农叶孟游村东北石佛洞,见其「龙神卓越,局度宏敞,五星俱备,各镇其垣,九曲入明堂,狮象捍水口」,遂迁居于此。为纪念先祖敷泽公曾任陕西蓝田县令,易村名潺田为蓝田。

蓝田文昌阁巍峨,松谷亭玲珑,古堨古桥古井众多,钟山鼓山旗山环抱,

「蓝田种玉,雍伯之缘」,蓝田亦有种玉里。叶氏居此,历代文风昌盛,人才辈出。

【黄帝内经】论及疾病之源,风寒、情志也。张仲景【伤寒论】乃杏林经典,医者悬壶济世,壶中汤液多依斯论药方。温病学奠基人叶天士,拯无数民众生命于瘟疫爆发之间。其祖隆山、父紫帆都是蓝田叶氏,为歙东名医。叶紫帆于乾隆年间迁往苏州,亦名满天下。

著名作家、文学理论家叶以群在蓝田度过童年,灵山秀水之滋润,于其笔下云烟不无关联。其族兄元龙是知名教授,掌皖、贵财教,并授中将衔,曾救叶以群于陆军监狱。

歙县为徽商故里,乾隆年间,蓝田叶天赐曾任杨州盐纲总商。歙县又为新安画派发源地,曾任黄山市美协主席叶森槐,亦为蓝田人也。

徽州名门望族现象令人十分惊叹,素有「新安十五姓」「徽州八大姓」之说。叶氏在蓝田开枝散叶,其中蕴含,亦使人遐思万千。