互联网果然木有记忆。

看来已经没有多少人记得当年「劲儿特别猛「的美白成分把美容变毁容的故事了。

我就来给盲目追求「猛药」的各位泼盆冷水吧,美白这回事儿,最怕的就是用力过猛。

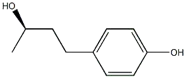

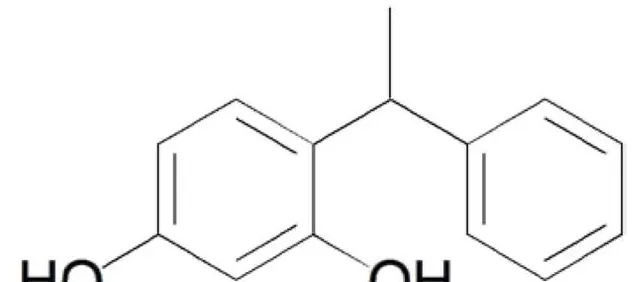

由于加入化妆品研发比较早,我对2013年发生的杜鹃醇白斑事件仍旧印象深刻。杜鹃醇( Rhododendrol)是一种从植物中提取的美白活性成分,化学结构如下图,其美白机理是通过抑制酪氨酸酶活性来达到美白淡斑的效果。

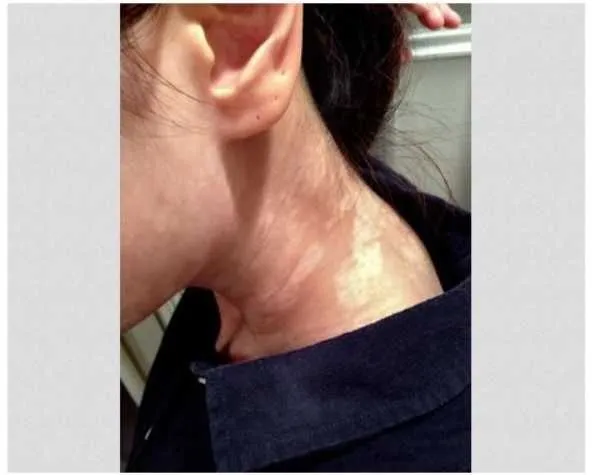

然而杜鹃醇的美白效果似乎在不同的个体上表现出相当大的区别,一部分消费者在颈部,手部和脸部出现了不同程度的白斑,并且部分伴有炎症。多数出现该症状的消费者在停止使用相关产品后,症状便开始好转[3]。

根据涉事的佳丽宝公司统计,截止至2014年中,一共收到一万五千多件投诉,佳丽宝因此对四千多名消费者做出了赔偿,并召回了54种含有杜鹃醇的产品[1]。

当时杜鹃醇属于中国化妆品卫生许可所规定的新原料成分,该成分以及含有该成分的产品尚在申请阶段,所以含有杜鹃醇的产品并没有通过正规渠道进入中国,由于此次事件,杜鹃醇在中国市场作为化妆品新原料的行政申请也随之终止[2]。

尽管佳丽宝公司声称杜鹃醇通过了各种安全性试验,是由日本厚生劳动省根据药事法予以认可的医药部外品有效成分[3],然而对其功效在不同个体上的表现程度差异却难以作出准确的预测,可见再严格的监管,也难以百分百保障安全。

这次的白斑事件可谓是「美容变毁容」的典型案例。

后来被证明,杜鹃醇在以竞争机制抑制酪氨酸酶活性时,产生的一阶和二阶副产物杜鹃醇醌和杜鹃醇-环邻苯二酚对黑素细胞具有细胞毒性。

皮肤里正常的黑素细胞被杀死了,几乎不可能被「复活」,所以这种白斑要比黑斑难治疗得多。

[1] Japanese cosmetics firm Kanebo is to offer interim compensation payments to 4,000 people who suffered skin blotches after using its popular whitening creams, a company spokeswoman said Friday . TOKYO, June 20, 2014 (AFP).

[2] 海淘佳丽宝化妆品含可致白斑杜鹃醇成分 , 南方日报, 2013年08月01日

[3] JAPAN: KANEBO AGREES TO PAY MORE DAMAGES FOR SKIN WHITENING LAWSUIT,2018

然而太阳底下无新鲜事,这白斑难道是什么福岛式的意外事件吗?

并非如此,白斑的风险,其实老早就存在了。

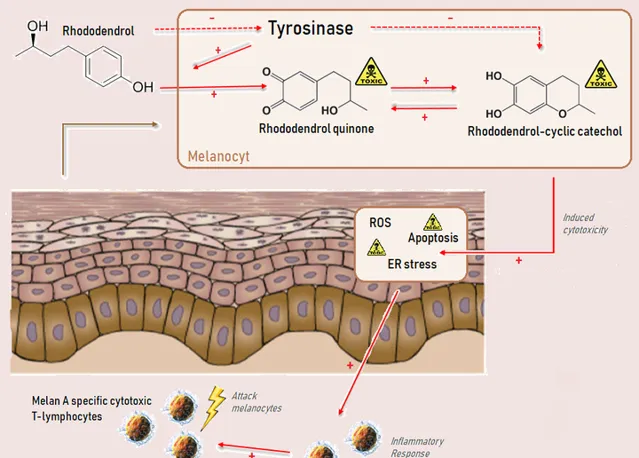

先来看黑色素是哪里来的。

黑色素是由住在表皮基底层,最靠近真皮层的黑素细胞合成的,通过黑素细胞分支出的微管(就是它的这些触手)传送给周围的角质形成细胞,随着角质形成细胞的逐渐角质化向角质层移动,让皮肤变黑,最终跟最外层的角质一起脱落。

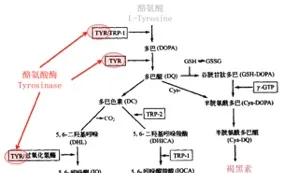

严格来说,黑色素分为两种,真黑素和褐黑素,真黑色素是二羟基吲哚(DHI)和二羟基吲哚羧酸(DHICA)以及其氧化物的聚合产物,通常以低聚体的形式出现。无论是真黑素还是褐黑素,源头只有一个,就是酪氨酸,经过一系列复杂的氧化反应最终形成真黑色素或者褐黑素。

不用烧脑去记这么复杂的一套机理,只要了解生产黑色素有多个步骤,是一条流水线作业。

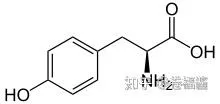

而所有黑色素的基础原料只有一个:酪氨酸,请记住这家伙长这个样子:

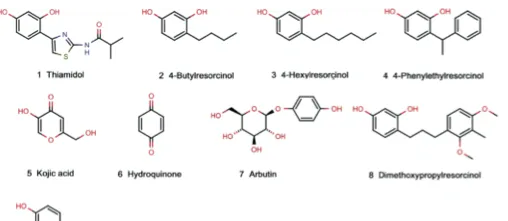

最常见的美白途径就是找个很像酪氨酸的分子来欺骗酪氨酸酶,消耗它的活性去氧化替身分子,但又不会产生黑色素。这个种类有个共同的老祖宗:氢醌(对苯二酚,Hydroquinone)。

是不是跟酪氨酸长得挺像的。可以再翻上去看看杜鹃醇的结构,看看是不是没差多少。

氢醌也好,杜鹃醇也好,的确有效,能美白淡斑,问题是它们氧化后的产物对于黑素细胞来说是毒药,毒死了的黑素细胞不能再生,会留下永久性白斑。

让工厂减产的方法不是把它炸了,正常的皮肤里多少都有些黑色素,完全没有的那是白化病。

所以在绝大多数国家的地区,氢醌都被禁用于护肤品,而且是处方药。

如今皮肤科医生开氢醌也越来越谨慎。

正因为有了无数的毁容教训,为了保证效果的同时提高安全性,这个种类的衍生物层出不穷,给氢醌接上一个糖苷,就成了熊果苷。

Beta熊果苷仍有一定几率少量分解成氢醌。

弄得再复杂一点,便有了各种二苯乙烯,其中最有名的是这位,学名苯乙基间苯二酚,还有一个更响亮的名字,叫Symwhite 377,简称377.

类似的还有丁基间苯二酚和己基间苯二酚,Thiamidol等等,都是经过反复验证,排除了细胞毒性的美白原料。

按理说,有了杜鹃醇的惨痛教训,在美白成分的选择上应该更加审慎,以安全为首要考量,基本原则是选用和开发没有细胞毒性的同类原料。

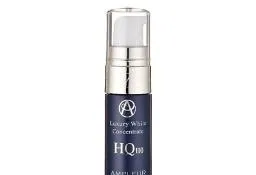

然鹅,在日本,「药妆」这个神奇的存在,也就是「医药部外品」,仍旧没有学乖的意思,还在大大方方地卖着含氢醌的美白精华。

你没看错,就是氢醌,HQ是Hydroquinone的缩写,毫无掩饰地印在瓶身上。

美白,请点到为止,不要盲目追求「劲儿猛」。用力过猛了,后悔都来不及。