1. 小仲马的【茶花女】

我生平读的第一本小说是【茶花女】——没错,从爱情故事起步,是有一点点早熟。

比我更早熟的小仲马开篇就说:

我认为只有在深入地研究了人以后,才能创造人物,就像要讲一种语言就得先认真学习这种语言一样。 既然我还没到能够创造的年龄,那就只好满足于平铺直叙了。 因此,我请读者相信这个故事的真实性,故事中所有的人物,除了女主人公以外,至今尚在人世。作为史上最强大「讲故事基因」的携带者,小仲马用这样一个谦虚的开头,撇清了自己杜撰人物的可能性。

事实上,他也并没有说谎——真的有一个阿尔芒,也真的有一个玛格丽特。只不过,他不是偶然闯入拍卖、结识阿尔芒的旁观者,他就是阿尔芒本人。在巴黎蒙马特公墓,距离小仲马墓不远的地方,就安葬着作家年轻时的情人、玛格丽特的原型阿尔丰西娜·普莱西。

从小仲马精心设计的这个入口进入故事,我平生第一次体验到了心痛欲裂的感受。这种感受是基于他开篇就告知读者的一个事实:玛格丽特已死,一切悲剧已不可挽回。

好些年后,我有机会欣赏了歌剧版的【茶花女】。威尔第的音乐荡气回肠,优美的咏叹调贯穿始终,可是,再也不复当初的心痛感受。我猜,这大约是因为歌剧用了顺叙的结构,使悲剧感大为削弱。

一个好的故事,的确不可以随意更换入口。

2. 张爱玲的【茉莉香片】【沉香屑 第一炉香】

我遇到的另一位擅长开头的小说家,是张爱玲。在说故事之前,她会首先捧出心爱之物招待读者——让听故事的人在淼淼茶香里、袅袅烟雾里,同她一起进入那个余韵不绝的故事。

她的【茉莉香片】是这样开头:

我给您沏的这一壶茉莉香片,也许是太苦了一点。我将要说给您听的一段香港传奇,恐怕也是一样的苦——香港是一个华美的但是悲哀的城。她的【沉香屑 第一炉香】是这样开头:

请您寻出家传的霉绿斑斓的铜香炉,点上一炉沉香屑,听我说一支战前香港的故事。您这一炉沉香屑点完了,我的故事也该完了。张爱玲是个物质的作家。所谓「物质」——别误会,没有丝毫的贬义——只是说,她与别的作家很是不同。

别的作家一落笔,就让人感到:Ta没有模样、没有身体,Ta是个纯粹的灵魂,在空间里、时间里巡游,俯瞰着芸芸众生。

而张爱玲不同,她有鼻子有眼,有胳膊有腿,最爱当衣服架子,伸手可及之处尽是袍子、毯子、玉瓷碗、琉璃盏、铜香炉……

她在充塞了物质的人间活着,就和她故事里的人物一样,一刻也没逃脱过地心引力的束缚。所以,她喜欢从一件物什开头,物什和人,物什和故事,永远有说不清道不明的联系。

当她晚年的时候,她终于超脱了肉身、摆脱了物质,可是,她的灵魂却也跟着飘远了。

3. 沈从文的【边城】

更不落痕迹的开头,要看沈从文。他魂牵梦萦的边城,入口在此处:

由四川过湖南去,靠东有一条官路。这官路将近湘西边境到了一个地方名为「茶峒」的小山城时,有一条小溪,溪边有座白色小塔,塔下住了一户单独的人家。这人家只一个老人,一个女孩子,一只黄狗。一条官路,一个小山城,一条小溪,一座白色小塔,一户单独人家,一个老人,一个女孩子,一只黄狗。这开头的节奏,像不像你儿时听的那个循环往复的故事?从前有座山,山上有座庙,庙里有个老和尚……

又像不像好多年前刘欢唱的那首歌?李海鹰的歌词说:

遥远的夜空,有一个弯弯的月亮 弯弯的月亮下面,是那弯弯的小桥 小桥的旁边,有一条弯弯的小船 弯弯的小船悠悠,是那童年的阿娇 ……你是用念的,还是用唱的?用唱,那可就暴露年龄了。

沈从文的开头,就像是一次不经意的提及。单纯,自然,没有斧凿痕,没有雕琢气。

而他说的故事,就像是一首古老、质朴的歌谣,一年一年、一代一代地传唱下去,给人一个朦胧的错觉:好似他笔下的边城,将在世界上某个闭塞的角落里,长长久久地存在着。

在那里,永远有一条官路,一个小山城,一条小溪,一座白色小塔,一户单独人家,有一个叫「翠翠」的女孩子,与爷爷、黄狗为伴……

4. 白先勇的【永远的尹雪艳】

最节省笔墨的开头,要数白先勇的小说【永远的尹雪艳】:

尹雪艳总也不老。七个字,把这一个男人眼里的女神、女人眼里的妖精,描出了大略轮廓。

白先勇接着说:

十几年前那一班在上海百乐门舞厅替她捧场的五陵年少,有些头上开了顶,有些两鬓添了霜;有些来台湾降成了铁厂、水泥厂、人造纤维厂的闲顾问,但也有少数却升成了银行的董事长、机关里的大主管。不管人事怎么变迁,尹雪艳永远是尹雪艳,在台北仍旧穿着她那一身蝉翼纱的素白旗袍,一径那么浅浅地笑着,连眼角儿也不肯皱一下。从上海到台北,见过了多少人,经过了多少事,沧桑巨变,世事浮沉,唯一不变的就是尹雪艳。她是旧时代的纪念品,是新时代的安慰剂,一个人就是活生生一座上海百乐门。

她的顾盼生姿、八面玲珑、熨帖从容,不但勾去了一众男人的心魂,而且引得一众女人又是爱又是恨。她待人永远是体贴多情,却又片叶不沾身——暖得恰到好处,冷得不失时机,道是有情却无情。

尹雪艳总也不老。再也找不到比这更精简的话,比这更妥帖的文字,更能描摹出这样一个女人,更能在片刻之间就抓住读者的心。

5. 纳博科夫的【洛丽塔】

能把文字的吸引力和人的吸引力结合得天衣无缝的作者,还有纳博科夫。

【洛丽塔】的开头,展现了单凭文字所能达到的摄人心魄的力量和强度:

洛丽塔,我的生命之光,我的欲念之火。我的罪恶,我的灵魂。洛一丽一塔:舌尖向上,分三步,从上颚往下轻轻落在牙齿上。洛一丽一塔。第一段没有一句完整的话,全是一个中年男人喋喋不休的絮语。反复念出的名字——洛丽塔,在读者的头脑里自然还原成亨伯特的低沉男声,显现出他神经质般的敏感和不可自拔的痴迷。

读一读这个开头的英文原文,你更会赞叹于纳博科夫高超的技巧。一个以俄语为母语的写作者,竟然把英语写成了这般样子:

Lolita, light of my life, fire of my loins. My sin, my soul. Lo-lee-ta: the tip of the tongue taking a trip of three steps down the palate to tap, at three, on the teeth. Lo. Lee. Ta.他整段地运用了押头韵(两个或两个以上单词的首字母相同)的修辞法:押头韵[l],押头韵[s],押头韵[t]。韵律整齐,长短错落,声情交融,充满了音乐般的美感。

他在段落末尾特意强调「Lo. Lee. Ta.」——引诱读者反复去读这个名字,去读出声,去感受这个名字里所蕴含的欲望。

纳博科夫的这个开头,使每一个读过这本小说的人,一听到这三个音节,立刻就联想到了朱唇,联想到了皓齿。

所谓电光火石,所谓登峰造极,大概就是这个意思吧。

6. 杜拉斯的【情人】

尹雪艳是不会老的。洛丽塔也不会老。

但对其他人来说,老就是个归宿,在确知的某个远处,静静等待着捕获你的时机。又或者,老就像个门槛,待你跨过去,再回头一看,面容已在霎时间改变。

王国维的【蝶恋花】里有最无奈的句子:

最是人间留不住,朱颜辞镜花辞树。对这避无可避的结局,女人们心里最是在意。杜拉斯写少女时代的情人,下笔之际挂心的却是自己衰老的容颜:

我已经老了,有一天,在一处公共场所的大厅里,有一个男人向我走来。他主动介绍自己,他对我说:「我认识你,永远记得你。那时候,你还很年轻,人人都说你美。现在,我是特为来告诉你,对我来说,我觉得现在你比年轻的时候更美,那时你是年轻女人,与你那时的面貌相比,我更爱你现在备受摧残的面容。」那个男人并没有走来,但却在杜拉斯的想象里走来了无数次。

即使经过了半个世纪的人生起落,她仍然需要他的肯定:时间夺走了许多东西,岁月留下了残酷的印记,但我仍然爱你,益发爱你。我爱你现在备受摧残的面容,更胜于青枝翠叶般的往昔。

写下这个开头的杜拉斯,是不是读过了叶芝呢?不知道。但读者很难不联想到那几句诗:

多少人曾爱慕你青春欢畅的时辰,爱慕你的美丽,假意或者真心,

只有一个人,还爱你虔诚的灵魂,

爱你苍老的脸上,痛苦的皱纹。

7. 奥尔罕·帕慕克的【纯真博物馆】

杜拉斯的记忆瞬间拉回到湄公河的渡船上。那个在十五岁的她看来晦暗不明的时刻,在多年以后却愈来愈清晰,成为整个故事的起点。

生命是由无数个时刻组成的。绝大多数都不值得打捞,可以任其浸透沉没在水里。但也有极少数的例外,会被你手忙脚乱地抢救出来,晾干,压平,装裱,挂在天天面对的墙上,用余生去咂摸、回味、惦记。

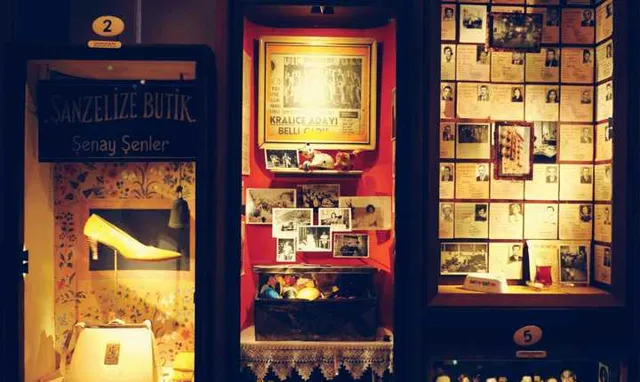

杜拉斯打捞出了她的那一刻。奥尔罕·帕慕克也打捞出了他的那一刻。推开纯真博物馆的大门,他第一句话就说:

那是我一生中最幸福的时刻,而我却不知道。不自知的幸福,该是有多么幸福呢。然而,他在感到留恋的同时,也感到丝丝懊悔——为什么竟不知道呢:

如果知道,我能够守护这份幸福吗?一切也会变得完全不同吗?是的,如果知道这是我一生中最幸福的时刻,我是决不会错失那份幸福的。

痛失的爱人,永远以最美好的面貌,停留在最幸福的时刻。痛失爱人的人,却在记忆里一次又一次回放那一刻,一年比一年更深刻地领悟到:那一刻再也无法重来。

就像纳兰成德会在某个「西风独自凉」的黄昏,回想起酒酣春睡的安稳和赌书泼茶的欢欣,发出那一声沉重的叹息:

当时只道是寻常。8. 卡勒德·胡塞尼的【追风筝的人】

也有些难以忘怀的时刻,一遍一遍回到眼前,不是因为留恋,而是因为追悔。

卡勒德·胡塞尼就花了二十六年的时间,去追悔生命中的一个时刻。他的现象级畅销小说【追风筝的人】是这样开头的:

我成为今天的我,是在1975年某个阴云密布的寒冷冬日,那年我十二岁。我清楚地记得当时自己趴在一堵坍塌的泥墙后面,窥视着那条小巷,旁边是结冰的小溪。许多年过去了,人们说陈年旧事可以被埋葬,然而我终于明白这是错的,因为往事会自行爬上来。回首前尘,我意识到在过去二十六年里,自己始终在窥视着那荒芜的小径。

在那一刻,阿米尔背叛了哈桑,那个和他喝同一个胸脯的乳汁长大的哈桑,和他在同一个院子里的同一片草坪上迈出第一步的哈桑,和他在同一个屋顶下说出第一个词的哈桑。别忘了,哈桑说出的是「阿米尔」,是他的名字。哈桑愿为他做任何事。可他看着哈桑受辱,却转头离去。

他背叛哈桑的那一刻是有决定性意义的。从此,他变成了一个自己也不想面对的人。他知道,唯有回到那一刻去赎罪,他才能获得再次成为一个好人的机会。

普通人的生活里虽然没有阿富汗的战火,没有哈桑那样可怕的创伤,没有阿米尔那样惨痛的回忆,但是,仍有一些特别的时间节点,在形塑我们,使我们成为一个人,而不是另一个人。就像 石康在【晃晃悠悠】 的开头所说的:

1995年4月8日夜晚11点48分,我和阿莱在国贸职工宿舍前分手,结束了长达8年之久的感情生活,从此老死不相往来。这件事说起来轻松,实际上,它对我触动颇大。从那天起,我开始思考诸如生活的意义之类老生常谈的问题,思考自己的生活,从自己想到周围的人,想到过去,想到我们这个时代。

9. 马尔克斯的【百年孤独】

读【追风筝的人】和【晃晃悠悠】,我开始回想既往人生中的重大节点。然而,不知道是该感到幸运还是不幸,别说时间了,我竟然连一个明确的日子都想不起来。那些塑造我这个人的时间节点,竟然就这样晃晃悠悠地过去了。

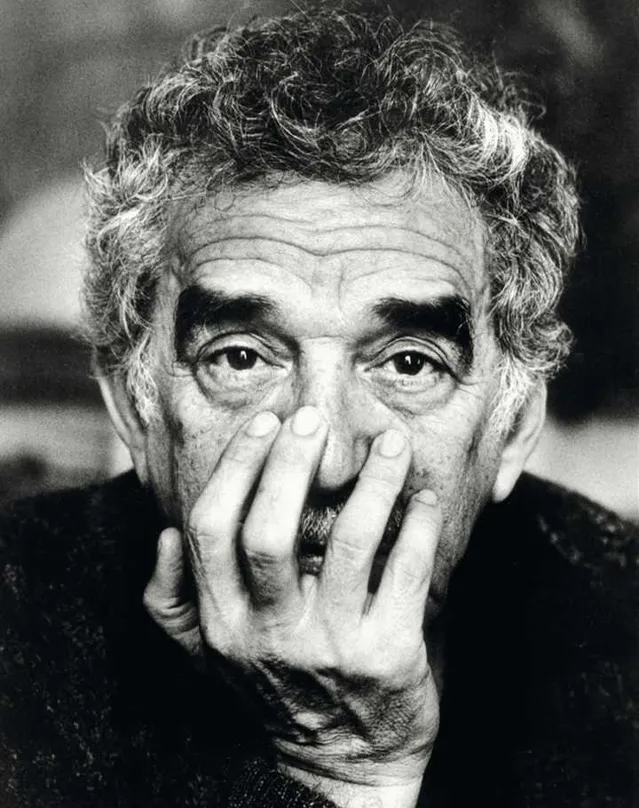

也许我不该因此而懊恼。有些时间,有些事件,它们的意义要在许多年以后才会显现,尤其是在一个人临近死亡的时候。这个道理被那些上了年纪的作家们一说再说,而尤以马尔克斯说得最为精炼透彻。

他的【百年孤独】开篇就讲了这个道理,而且给无数小说示范了一个伟大的开场白:

多年以后,面对行刑队,奥里雷亚诺·布恩迪亚上校将会回想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。马尔克斯自己说,这是一个他想了十几年的开头。

妙在他开始讲述的时间不是「多年以后」,也不是「那个遥远的下午」,而是这两点中间的某个「过去现在时」。作家从中间点插入,连接起过去、现在和未来,使第一个句子就显得气势不凡。

这个开头也给了读者双重的吸引力。他为什么会在多年以后面对行刑队?这个结局令人好奇。他又为什么会在临死的时候想起「那个遥远的下午」?那个下午有什么特别之处?这个开始也令人好奇。

面对死亡,人的内心里有恐惧,也有对生命的流连。人的头脑里开始快速倒带回放,轻而易举地,你就来到了平常已被荒草掩埋的记忆深处。那些不值一提的小事,此时却显得异常清晰,熠熠生辉。你会突然间明白,哦,这些小事才是荒诞人生的底色,是魔幻旅行的启程。

马尔克斯接着讲述过去:

那时的马孔多是一个二十户人家的村落,篱笆和芦苇盖成的屋子沿河岸排开,湍急的河水清澈见底,河床里卵石洁白光滑宛如史前巨蛋。世界新生伊始,许多事物还没有名字,提到的时候尚需用手指指点点。对儿时的奥里雷亚诺来说,那就是一个新生的世界,许多事物还等待着他去认识和命名。就像作为一个出生在热带的孩子,在那个遥远的下午,他第一次认识了冰。哦,这就是「冰」——他恍然大悟。

据说,莫言当年花了1块6毛钱,在王府井新华书店买了一本【百年孤独】。回到解放军艺术学院,他翻开书,刚读了一个开头,就拍案而起——我知道怎么写小说了!

深受影响的中国作家又何止莫言呢?多年以后,写下自己小说的开头,中国作家们将会回想起第一次翻开【百年孤独】的那个遥远的下午。

10. 奥尔罕·帕慕克的【我的名字叫红】

死亡令记忆鲜明。一个将死之人的记忆,因其将死,立刻平添了某种重要性和神秘性。马尔克斯擅长利用这一点。他也深谙人们对死亡既恐惧又好奇的矛盾心理,不动声色地加以利用。在 【一桩事先张扬的凶杀案】 里,他是这么开头的:

圣地亚哥·纳赛尔被杀的那一天,清晨五点半就起了床,去迎候主教乘坐的船。这个透露了凶杀的开头,让人无法抗拒。读完第一句,读者就立时关心起主人公的命运,无论他在那一天做任何事,读者都在心里大喊:天,他还不知道他要死了!

莫言的【檀香刑】 也有个非常相似的开头:

那天早晨,俺公爹赵甲做梦也想不到再过七天他就要死在俺的手里;死得胜过一条忠于职守的老狗。俺也想不到,一个女流之辈俺竟然能够手持利刃杀了自己的公爹。而更令人拍案叫绝的开头,来自奥尔罕·帕慕克的【我的名字叫红】。

因为,现身讲述凶杀案的,不是作者,不是凶手,也不是目击者,而是死者本人。这本小说开篇就点出:我是一个死人。

如今我已是一个死人,成了一具躺在井底的死尸。尽管我已经死了很久,心脏也早已停止了跳动,但除了那个卑鄙的凶手之外没人知道我发生了什么事。而他,那个混蛋,则听了听我是否还有呼吸,摸了摸我的脉搏以确信他是否已把我干掉,之后又朝我的肚子踹了一脚,把我扛到井边,搬起我的身子扔了下去。往下落时,我先前被他用石头砸烂了的脑袋摔裂开来;我的脸、我的额头和脸颊全都挤烂没了;我全身的骨头都散架了,满嘴都是鲜血。这个残忍而鲜血淋漓的开头,带来满满的惊吓。死人开口讲话了。他死得那么惨。他会讲个什么故事呢?他是被谁杀死的?动机是什么?

读者被一桩凶杀案吸引,进入这个故事。可没想到的是,作者却在凶杀案背后埋伏了一个关于伊斯兰细密画艺术的传奇。他就像一位技艺高明的细密画师,一点一点描绘出十六世纪的伊斯坦布尔和风雨飘摇中的土耳其宗教、文化、传统。

11. 伍绮诗的【无声告白】

最近看到的一部以死亡作为开场白的小说,是美籍华裔作家伍绮诗的【无声告白】:

莉迪亚死了,可他们还不知道。这句话简练,却抓人。仿佛莉迪亚在对他们无声地大喊:我已经死了!又仿佛是读者在帮莉迪亚大喊:她已经死了!你们知不知道?!

伍绮诗把镜头聚焦在那个时间、那个空间,莉迪亚已经死了,可家人还不知道,一切还在如常进行着——

1977年5月3日早晨6点30分的时候,没有人知道莉迪亚已经死了,他们只知道一个无伤大雅的事实: 莉迪亚来不及吃早餐了 。这个时候,与平常一样, 母亲 在莉迪亚的粥碗旁边放了一支削好的铅笔,还有莉迪亚的物理作业,作业中六个有问题的地方已经用对勾标了出来。莉迪亚的 父亲 正在开车上班的路上,他把收音机的旋钮转到WXKP频道,WXKP是「俄亥俄州西北地区最佳新闻频道」的缩写,喇叭里传出的静默让他心烦意乱。莉迪亚的 哥哥 边从楼梯上下来边打着哈欠,一副没睡醒的样子。莉迪亚的 妹妹 坐在厨房角落的一把椅子上,盯着碗里的玉米片,一片一片地吸到嘴里抿碎,等待着莉迪亚的出现。最后,她不耐烦地说:「 莉迪亚今天真能磨蹭 。」死亡将要打破一个家庭表面的宁静和内里的沉闷。在死亡尚未被知晓的时候,这个家庭像往常一样平淡忙碌地运转着,日日重复的那些场景突然显得莫名的荒谬。

伍绮诗给了所有读者一个上帝的视角,去看透「正常」掩盖下的「反常」,去体会莉迪亚和朝夕相处的家人之间,心灵上的隔膜和疏远。

12. 加缪的【局外人】

说到表现现实的荒谬感,加缪才是当之无愧的大师。他在【局外人】里冷漠、荒诞的开头,会让初读者汗毛直立:

今天,妈妈死了。也许是昨天,我不知道。我收到养老院发来的电报:「母死。明日葬。专此通知。」这说明不了什么。可能是昨天死的。母亲离世,对每个人来说都是沉重的打击。而默尔索却表现得像个局外人,一个冷眼旁观者,一个置身事外者。他轻描淡写地说出这个事实,甚至连准确的时间也不关心,仿佛是在说一个不相干的人的不相干的事。

这个开篇可谓惊世骇俗。然而,这种荒诞,在那个特殊的时代却是可以理解的。因为这本小说创作于二战时期。在那个荒诞的世界里,人是恐慌的、迷惘的,命运是未知的、不可把握的。个体被时代的巨浪所裹挟,孤苦无依,无能为力,身不由己。

默尔索没有能力对抗荒谬的现实,于是转而用冷漠、轻蔑和无动于衷去挑战荒谬,反抗荒谬。在他眼里,这个世界是荒诞离奇的;而在世界眼里,他却是离经叛道的。对亲人,对情人,对朋友,对工作,对牢狱之灾,甚至对自己的死亡,他始终无动于衷。

他以荒谬对抗荒谬的努力注定会失败,注定会引他走向悲剧命运,但却使他避免了顺从和沉沦,使他成为自我的英雄。

加缪在小说开头,用蕴含内在力量的平静语调,为我们塑造了一个荒谬的人,引我们进入一个荒谬的世界。他将要讲述的故事,是一个只有哲学家才能讲出的深刻故事。

13. 张爱玲的【红玫瑰与白玫瑰】

作家的深刻,常常出人意料。有些作家会在故事一开篇,就道出自己对世界、对生命的深刻洞见,使人乍读一惊。

最典型的,就比如张爱玲的【红玫瑰与白玫瑰】:

振保的生命里有两个女人,他说一个是他的白玫瑰,一个是他的红玫瑰……也许每一个男子全都有过这样的两个女人,至少两个。娶了红玫瑰,久而久之,红的变了墙上的一抹蚊子血,白的还是「床前明月光」;娶了白玫瑰,白的便是衣服上的一粒饭粘子,红的却是心口上的一颗朱砂痣。

张爱玲随手写下的这段话,真可谓是脍炙人口。它被引用了无数次,以至于汉语世界里的人即使没读过这篇小说,也一定听过「蚊子血」和「朱砂痣」,听过「饭粘子」和「床前明月光」。

这段话常常被用来说明男人的「不知足」和女人的「被低估」,被用来强调「珍惜眼前人」的重要性,被用来批评男人不该喜新厌旧、见异思迁。

女人们往往会反复读这几句话,陶醉在「床前明月光」与「心口上的一颗朱砂痣」所营造的唯美意境中,仿佛自己就是那个意境中人。

然而,我要说,这个开头真的被大大低估了。它的深刻和精妙,全不在后半句的唯美,而恰恰在前半句的直白。

它最犀利之处在于:不留情面地告诉我们,无论我们如何努力,如何费尽心思地选择,我们注定只能得到「饭粘子」和「蚊子血」。任谁再是美、再是聪明,也逃不过一个「久而久之」,普天之下,概莫能外。这是我们每个人的宿命。

也许,这才是张爱玲要说的话吧。然而,读到这一层,未免有些惨烈和凄厉。好在她用唯美的语言加以修饰,使每个人读起来都好受多了。

14. 史铁生的【病隙碎笔】

关于对命运的认识,对世事的理解,很多作家都曾在小说开头给出自己的看法。比如 列夫·托尔斯泰的【安娜·卡列尼娜】 :

幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。

再比如 菲茨杰拉德的【了不起的盖茨比】 :

我年纪还轻、阅历不深的时候,父亲教导过我一句话,我至今还念念不忘。「每逢你想要对别人评头品足的时候,」他对我说,「要记住,世上并非所有的人,都有你那样的优越条件。」

而我最佩服的,其实是史铁生的【病隙碎笔】。这不是一部小说,而是一本散文集,但它仍然算是一个故事,一个关于作家自己的故事。它的开头,真的是参透了「命运」二字:

所谓命运,就是说,这一出「人间戏剧」需要各种各样的角色,你只能是其中之一,不可以随意调换。史铁生是个明白人。他一句话,就让我对命运这回事有了形象的认知。

这就好比拍电视剧:有人衰一点,别人都等着杀青后的庆功宴,他却早早就领了盒饭回家去。还有招摇过度的演员,一个不留神得罪了编剧,非要你踏进铁定下坠的电梯(参见美剧【Friends】里的Joey)。

同样是领衔主演,有人在戏里锦衣玉食,有人在戏里满嘴啃泥。没办法,谁让你进错了故事。想通了,都不过是「人间喜剧」。

更多文章,请关注鱼鲜支的微信公众号:观念的牢笼(guanniandelaolong)