题主你好,或许你见到过这样一类人,他们是独行侠,给人一种难以接近的距离感。平日里,习惯远离热闹的人群,总是独来独往、形单影只,沉浸在自己的世界里,却也自得其乐。

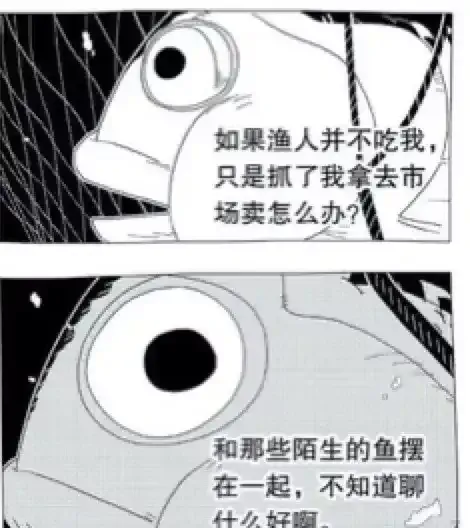

这其中不乏天生孤僻不合群的人,但也有外表冷漠内心火热的「两面派」。他们的内心充满了矛盾和纠结。

久而久之,习惯了孤单, 即使别人主动抛出交友的橄榄枝,都会下意识性地拒绝和回避。

他们究竟在回避什么呢?或许是那个不够完美的自己。

社交回避的人,可能看起来高傲,实则内心非常自卑。觉得自己缺乏魅力甚至招人讨厌,无法获得到别人的认同和喜欢。为了避免陷入被拒绝和孤立的焦虑之中,自己先主动隔绝了他人。

想先回答一下你的问题, 社交困难是可以通过心理咨询去探究自己社交和人际关系上的问题的, 当然经过一段时间咨询你会更了解自己以及明白为何社恐现象会发生在自己身上。

目前看你的描述, 是不需要吃药的, 咱先不要自己吓着自己了。

毕竟人作为社会性动物,对人与人之间的温暖与爱有着与生俱来的追求。 一直待在自己的舒适圈中虽然能规避交往的风险,却无法满足对归属的渴望。

我们需要走出来,和外界拥抱。

踏出你的第一步,去做心理咨询,勇敢的探索自我,寻找你的答案吧。

以下为两位咨询师对于社交困难问题的回复,希望给你一点参考也让你对咨询更有信心。

丛晶(简单心理认证·心理咨询师)有没有朋友,首先要看是主动选择还是被动接受,还要看自己是如何看待独处,如何看待关系中的自己与他人的。

看完问题的内容, 我的最大感受就是「矛盾」 :既想靠近,又不敢靠近。好像是别人「孤立」自己,其实自己也在「孤立」对方。对于关系犹豫不决。

「回避社交」和「回避朋友」,我们可以联想到「母婴依恋关系」。在依恋类型里,有一类婴儿跟父母形成的依恋关系叫 「回避型依恋」 。

这类婴儿的母亲通常也会主动拒绝婴儿想要联结的请求。 对情绪表达的抑制,对身体接触的厌恶,以及在实际身体接触时的粗鲁唐突,都是产生回避型婴儿抚养方式的标志。

这一类的孩子内心是矛盾的,一方面渴望妈妈,另一方面又不敢期待妈妈的回应,所以为了保护自己,他们会让自己不去太在意,这么做,不仅回避了自己被拒绝的可能,也躲过了想把妈妈推得更远的让自己害怕的愤怒。

人际上表面的冷漠以及实质上依恋行为的缺失都反映出一种防御性的适应 ,这些回避型婴儿认定自己想要得到安慰和照顾的任何主动表示都毫无用处。从某种程度上,他们放弃了要求。

但这也不是病理性的,安全型依恋,回避型依恋还有矛盾型依恋都是健康的发展,只是他们的沟通品质不同。

翟伟咨(简单心理认证·心理咨询师)

翟伟咨(简单心理认证·心理咨询师)

朋友其实是一种依恋关系。我们对他人的亲密依恋是一个枢纽中心,人的一生都围绕它而发展(Bowlby,1980)。依恋关系有四种类型:安全型、焦虑型、回避型和紊乱型。回避型依恋类型的人在生活中往往表现出想要亲近他人但又习惯疏远,不向他人提要求,以独立为荣,同时也就像你说的回避社交,回避交朋友,回避一切依恋和亲密的接触。

那回避型依恋到底是怎么形成的呢? 从早年关系看可能有以下几种原因:

1、过早独立

父母过早地给孩子灌输「你要学会独立,学会坚强,一切只能靠自己「这样的观念,使得孩子隔离了自己的情绪和需要。

2、拒绝和忽视

孩子把父母对自己的拒绝、疏忽或者愤怒,解释为对自己的励志锻炼。成年以后,也会习惯性地忽视自己的依恋需要,和他人以及自己内心最深切的渴望保持距离。

3、过度亲密和剥夺

父母对孩子过度紧密或者期望过高,缺乏共情又过度侵入。

尽管我们对于依恋的姿态最主要是由生命初期的关系塑造而成,但我们还是可以改变的。在这里提两个小小的建议:

1、感受自己的情绪

当想靠近别人的时候,感到自己好像是被讨厌的、被他人孤立的,这个想法它从哪里来?又伴随着什么样的情绪?仔细体会这些情绪和感受,看看你想到了什么。

2、迈出亲近的第一步

如果陌生人让你感到焦虑,可以尝试先向熟人表达自己的感受,一点点的去练习,告诉自己「我是值得被爱的「。

如果你打算进一步的探索和了解自己,也可以尝试走进心理咨询,在一段专业关系里来「疗愈「。

或许你还想看:

回避型依恋的人适合和什么人在一起?

如何从心理被动的人慢慢变为主动的人?

这个世界对内向的人没有活路吗?

学心理咨询,来简单心理Uni 。汇聚海内外名师,针对不同阶段的心理咨询学习者,提供音频、视频、直播、长程训练项目等多种培训课程,专业针对性强,体系化程度高。目前已有30万+人参与学习。

这里有100+门课程等你来开启哟,课程学习戳 → @简单心理Uni