本文将带你探索,从星辰大海到你我身边的碳的足迹,在一场场 碳的循环 当中寻找答案。

本文正文约5670字,你将用20分钟的时间,与 碳元素 一起游历46亿年的地球。

碳, 这个在元素周期表中,排列第六位的化学元素,无所不在、举足轻重。

惊艳世界的 喀斯特地貌 由 碳 构成,

▼

大地之上的 万物生灵 由 碳 构成,

▼

见证古代文明进程的 木质建筑 由 碳 构成,

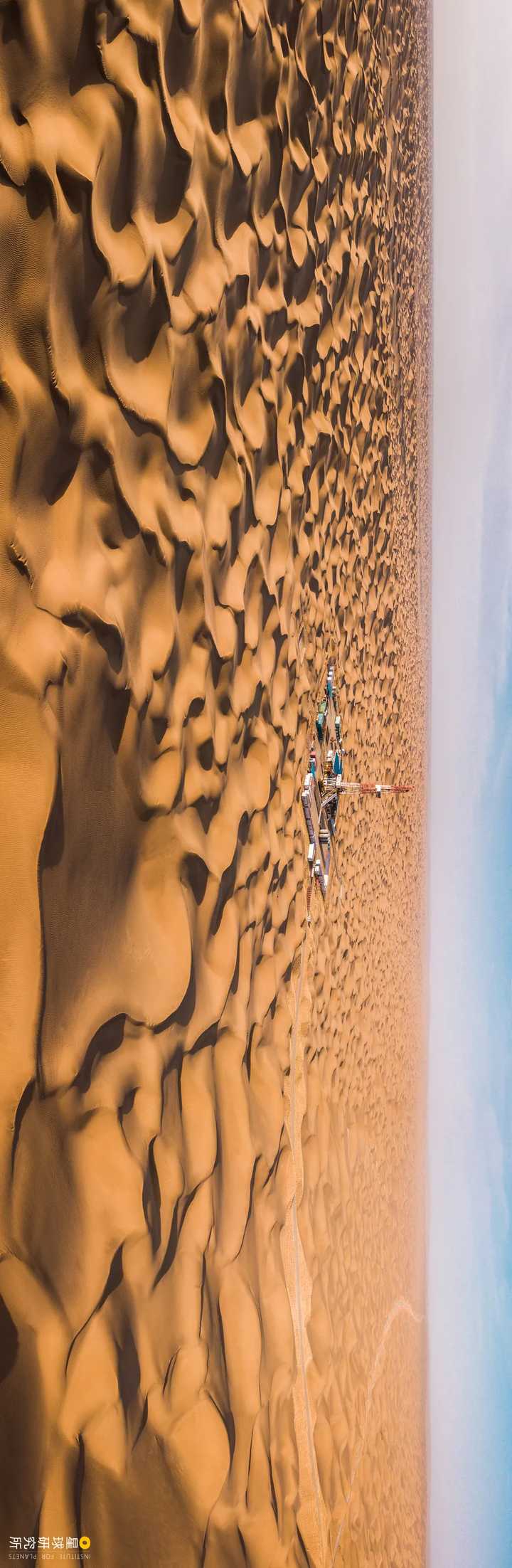

请横屏观看 ▼

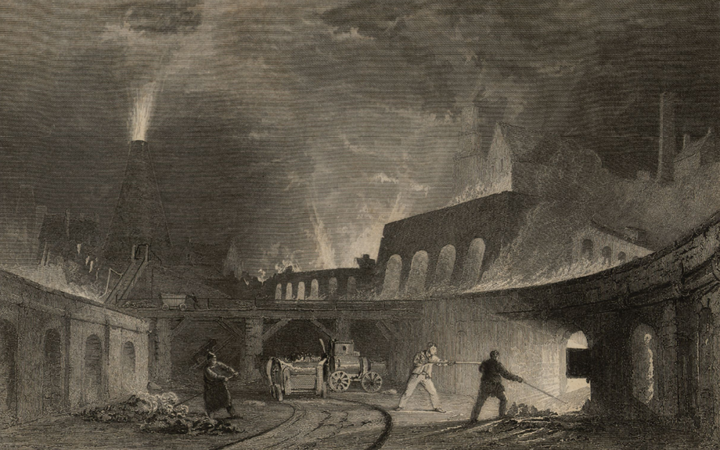

推动近现代文明高速发展的

化石燃料,

亦由

碳

构成。

▼

无可置疑,这是一个 碳 的世界,如今 碳达峰、碳中和 的声音日益高涨,碳,成为了人类社会的新焦点。

(工业生产活动因产生大量二氧化碳排放,成为碳中和议题下的重要讨论对象;下图为茂名的石化工业区,摄影师@林宇先)

▼

不过,碳从哪里来?它如何塑造了地球的过去?又将如何影响我们的未来?

本文将带你探索,从星辰大海到你我身边的碳的足迹,在一场场 碳的循环 当中寻找答案。

目录

01 缘起 :碳从哪里来

02 无机世界 :无机碳循环

03 碳基生命 :有机碳循环

04 碳基文明 :人类碳排放

05 气候革命 :重塑碳循环

01 缘起

宇宙中本没有 碳元素, 仅由三种元素构成的初始宇宙甚是单调,而随后诞生的 恒星 则成为了「元素工厂」,利用最初的元素创造出了新的元素,其中3个氦原子核聚在一起,便能生成1个碳原子核, 碳元素 就此诞生。

▼

不过恒星的生命是有限的,大质量的恒星在死亡之际,会爆发成为绚丽的星云,其内部蕴含的各种元素也因此弥散开来,宇宙中万亿个「元素工厂」正是如此不断制造、散播着碳元素。

▼

约46亿年前, 太阳系 在宇宙漫长的演化中诞生了,初生的太阳系已拥有较丰富的元素种类,

各种元素在太阳系内组成尘埃、颗粒,以及更大的天体,其中便包括后来的 地球。

▼

然而,元素在太阳系内的分布并不均匀,地球诞生的太阳系内部区域是 较重元素 的王国,而包含碳在内的 较轻元素 大多已搭乘太阳风,去到了太阳系的外部区域,这使地球天然缺乏碳元素。

▼

不过 碳元素 也并没有完全缺席,总计数十万万亿吨的碳元素,将在地球生长的过程中以尘埃、颗粒、天体的形式被捕捉,并成为地球的一部分,它们是浩瀚宇宙的亘古余晖,也将是未来地球的命运舵手。

(人类对地球的碳总量仍不甚了解,此处碳总量数值仅为粗略估算)

02 无机世界

随着地球不断生长,其捕捉天体的能力越来越强,当原始地球生长到一定大小时,外来的天体能以音速十数倍的速度对地球进行「轰炸」。

▼

如此高的速度,能够使撞击区域熔化、形成岩浆,而当撞击地球的天体足够大时,地表的一切都将融化,

岩浆之海

将席卷整个地球表面,这正是约45亿年前地球的景象。

▼

与此同时,气体从岩浆中释放,它们含有大量的 二氧化碳 和 水蒸气, 并逐渐成为当时地球的大气层,然而二氧化碳和水蒸气均是典型的 温室气体, 它们可以轻易吸收地表辐射造成 温室效应, 就像为地球套上了一层保温罩。

▼

彼时的温室气体含量远高出现代大气水平,这层保温罩显得更加「厚实」,炽热的地表持续加热大气,大气温度高达 1200摄氏度, 并长期维持此般高温。

▼

不过岩浆海并非永恒的主题,随着撞击事件逐渐减少,地表和大气的温度开始下降,大气中的温室气体也开始回落地面, 水蒸气 率先行动,它们凝结为水滴,为地球带来了第一场连绵不断的暴雨,约44亿年前,雨水汇成的 海洋 诞生了。

▼

与此同时, 二氧化碳 溶入雨水,变成一种弱酸来到地表,这些酸性雨水可以侵蚀地表岩石,并将剥落的矿物质带入海洋,生成 碳酸盐岩 沉没海底。

▼

长年累月,大气中的二氧化碳,不断地被搬运到 海洋 和 岩石圈 中,这里也便成为了碳在地球上最主要的储存库,被称为 海洋碳库 和 岩石圈碳库。

▼

不过,二氧化碳会不会就此被海洋和岩石圈一吸而光,使地球完全失去温室效应呢?

地球 板块运动 的出现,为碳的归宿找到了一个平衡点,在地表大幅降温后,其下方的 软流圈 仍处在部分熔融的状态,它似一个巨大的传送带,能让漂浮其上的大洋板块向陆地板块俯冲碰撞,曾经的 碳酸盐岩 将与其他岩石一同融化成岩浆,并转变为 二氧化碳, 在火山的怒吼中重新喷出地表。

▼

重返大气的二氧化碳也并不会无限增多,在板块运动的作用下,高山隆起、陆地扩张,更多 新鲜岩石 出露地表,溶入雨水、变为弱酸的二氧化碳仍能不断侵蚀岩石、流入海洋,使大气中的二氧化碳含量缓慢降低,维系大气、海洋、岩石圈中的碳平衡。

▼

至此,大气既向海洋输送了碳,又从岩石圈中获得了补充,大气、海洋、岩石圈中的碳形成了一个

闭环,

这就是地球上的

无机碳循环。

▼

然而板块运动是一个相当漫长的过程,若要完整走完这一循环,需要花费 数百万年至数千万年 的时间,但它就像一个精巧的 恒温器, 通过调节大气中二氧化碳的含量,使地球维持在一个较稳定的温度区间。

而同样诞生、演化于太阳系内部的 金星、火星, 则因为 缺少健全的碳循环 变得截然不同,金星因大气中的二氧化碳无法被消耗而炎热无比,火星因大气中的二氧化碳得不到补充而天寒地冻。

▼

碳循环就像为地球施展了魔法,为地球提供了恰到好处的温室效应,将其塑造成 最适宜生命诞生 的家园,往后数亿年,生命不辱使命地在地球出现,而生命又将反过来,深刻改变地球的碳循环。

03 碳基生命

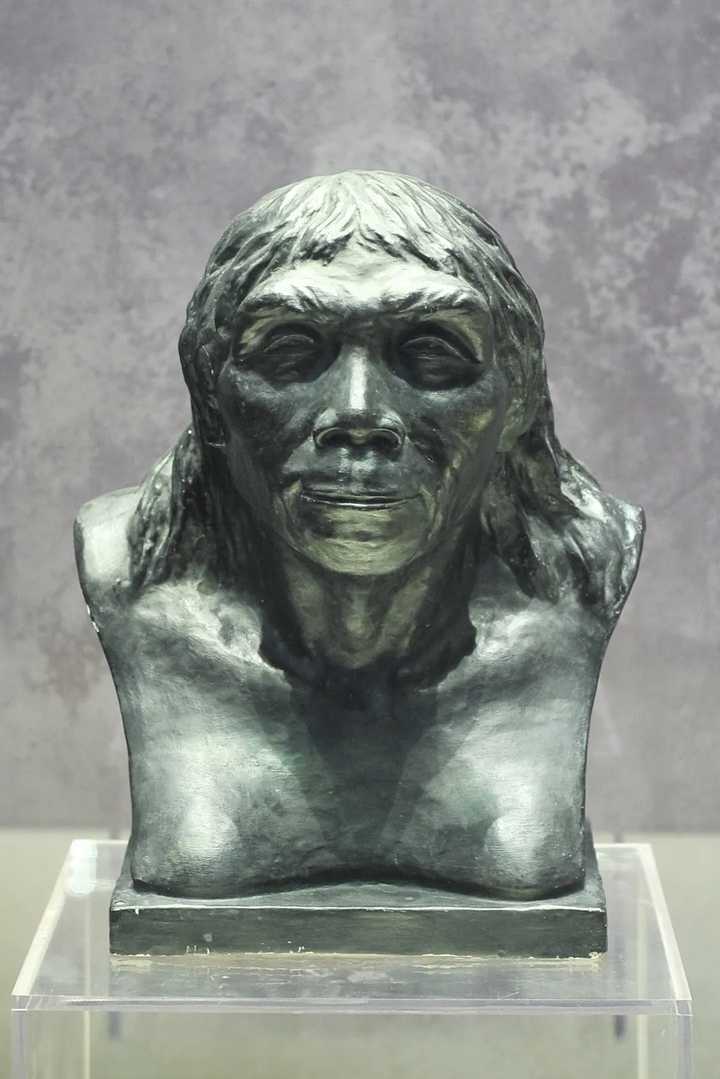

约38亿年前,在海洋深处的一个角落, 碳元素 与氧、氢、氮等元素聚在一起逐渐演变成 细胞, 以碳元素为核心的 碳基生命 就此诞生了。

▼

生命诞生之初的地球几乎 没有氧气, 早期的生命也仅深居海洋摇篮,在漫长岁月中缓缓演化,然而波澜不惊从不是地球的风格,约27亿年前出现的 蓝细菌 突然打破了这份宁静,它们带来了生命史上最伟大的发明—— 光合作用, 将生命与地球双双推向大变革。

▼

生活在浅海区域的蓝藻,能够利用太阳光将 二氧化碳 和 水 变为自身所需的营养,并 释放氧气, 随着蓝藻的大量繁殖,海水和大气中的 氧气含量 逐渐提升,大量的二氧化碳也从大气转移到生命中。

然而,无机碳循环无法立刻填补大量从大气中逃脱的二氧化碳,温室效应因此走向衰弱,全球开始变冷,直至冰封。

约在24亿年前,地球变成了一个 「雪球地球」。 该时期被称为休伦冰期,除上述原因外,大气中大量甲烷被氧化也被认为是此次地球变冷的重要原因之一。

▼

紧接着的是长达3亿年的凛凛寒冬,全球的光合作用都几近停止,在无机碳循环非常缓慢的调节下,大气中二氧化碳的浓度慢慢回升,地表温度方才慢慢回到正轨,生命在这场磨砺之后不断演化,直至植物、动物相继出现,从海洋登上陆地、飞向天空,组成太阳系中绝无仅有的 生物圈, 构建起一种 新的碳循环 模式。

▼

光合作用的重任落在植物身上,它们用外部环境中的 二氧化碳 生产出生命所需的 有机碳, 其中约4亿年前出现的 森林 成为植物界的个中翘楚,它存储着生物圈中90%以上的有机碳,是名副其实的 森林碳库。

▼

随后,动物通过捕食植物或其他动物,来获得光合作用产生的 有机碳, 碳便是以此方式从外部环境进入生物圈,并在生物圈中流动起来。

▼

当动植物死后,微生物登场,它们会将动植物尸体中的 有机碳 分解成 二氧化碳 排出,碳又从生物圈回到了外部环境。

▼

此外,生命已经适应了氧气环境,它们还能够利用 氧气 进行呼吸,并在这一过程中释放 二氧化碳, 成为碳从生物圈回到外部环境的又一途径。

至此,生命中的碳也成功 闭环, 这就是地球上的 短期有机碳循环。

(此处未涉及被掩埋的生物尸体在岩石圈中的变化,故为有机碳的短期循环)

▼

这一循环如同一支 生命画笔, 将生物圈与外部环境连成一个整体,使碳元素可以进入、流动、储存于生物圈,谱绘出庞大的 生物总量 和丰富的 生物种类, 为地球增添色彩。

▼

有机碳循环的周期与动植物寿命相联系,因此仅 数十年至数百年 便能走完一圈,然而部分的有机碳不甘于 数百年 的短途旅行,它们躲避了被微生物分解的命运,被掩埋至地层深处,转变为 煤炭、石油、天然气 等化石燃料,参与到岩石圈的 长期有机碳循环 中。

▼

在自然条件下,它们需要经历 数千万年 的板块运动方能重回大气,或是抬升至地表,被自然之火燃烧,或是俯冲至软流圈,随岩浆一同喷出。

▼

生命将地球变得丰富多彩,但生命创造的有机碳循环是 脆弱 的。

当地球发生大规模的火山爆发,当小行星无情地撞向地球,当地球突然进入寒冷时期,地球上的植物都将因为生存环境的剧变,而难以进行光合作用, 有机碳循环 从源头上遭到了破坏,生态系统便也随之走向奔溃,这便是 生物大灭绝事件 的原因之一。

请横屏观看 ▼

所幸,在每次生物大灭绝后,都有幸运的物种续写地球的生命史诗,有机碳循环也会慢慢自我修复,重构地球的勃勃生机。

在灭绝与重生的轮回中,人类也将出现,并踏上通往文明的道路,而文明又将为地球碳循环带来什么呢?

04 碳基文明

约7000万年前,非洲板块、印澳板块不断北移并与欧亚板块碰撞,在这次巨大的碰撞之中, 阿尔卑斯 至 喜马拉雅 一带全线隆升,大量新鲜岩石随之出露地表,大气中的二氧化碳因侵蚀这些岩石而被大量消耗,地球也在不久后走上 降温 的道路。

▼

约260万年前,地球的南北极均已冰原广布,随即进入

大冰期,

此后不久,最早的人属物种也在这

寒冷

的时代诞生了,此时仍是天然生物圈一员的人类,在捕食与被捕食之间摸索前行。

▼

约100万年前,自然界中的 火焰 改变了人类的认知,寒夜中的人类发现火焰竟能如此温暖,火自此成为人类神往的事物。

▼

随后,人类掌握了自己生火的本领,火成为了人类的工具和武器,而人类也因此成为了地球碳循环的 新要素, 因为使用火便是将生物中的有机碳转变为 二氧化碳 并排入大气的过程,受限于当时人类的数量和用火的规模,这些额外排出的二氧化碳很快便被地球碳循环调节了。

但毫无疑问的是,人类自此踏上了 改变地球碳循环 的道路。

▼

约1万年前,人类已遍布世界各地,植物的 种子 改变了人类的生活,人类发现将种子埋进土里,便能在一段时间后获得食物,如此一来便可以定居生活,不再需要依靠迁徙来维系生计。

▼

这便是 农业 的诞生,人类对地球碳循环的切实影响也自此伊始,种植作物离不开土地,而随着人口的增加、居民点的扩大,人类不得不 砍伐、焚烧森林 来获得更多的土地,本应在生物圈中存留 数百年 的碳,提前结束了碳循环的旅行进入到大气。

▼

不久后,世界各地的人类陆续步入文明,人类对农业的需求自然与日俱增,而此时额外排放出的二氧化碳也被大自然记录了下来。

自7000年前起, 大气中的二氧化碳浓度 已经开始因人类活动而上升,不过这一上升速度在人类文明早期还非常缓慢,往后六千余年缓缓前行的农业文明并没有彻底颠覆地球碳循环,直到18世纪 工业革命 的降临。

▼

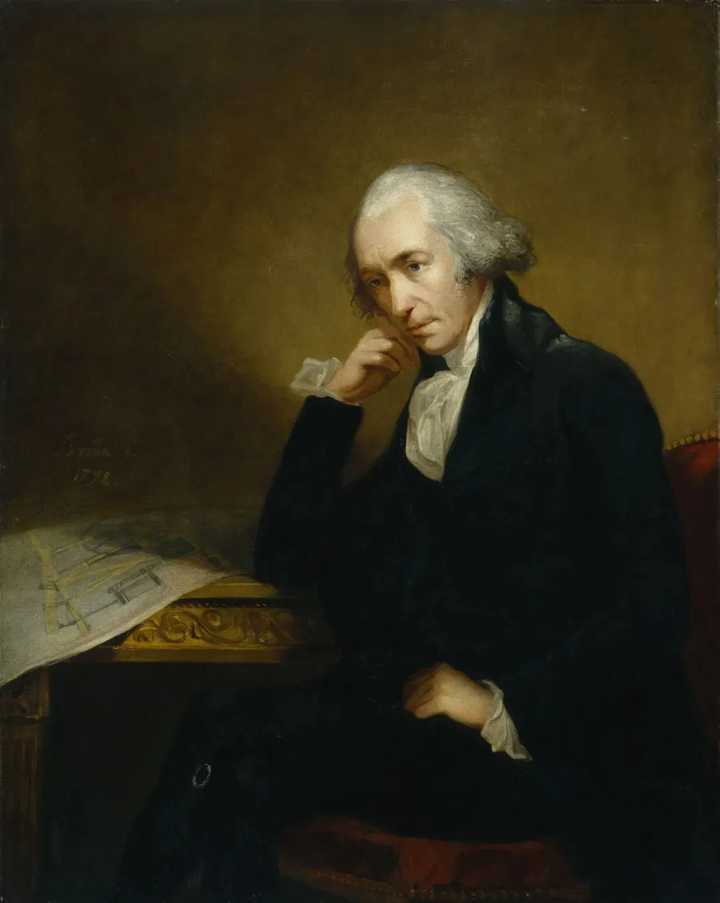

1763年,英国的普通维修工 詹姆斯·瓦特 偶然得到一个修理蒸汽机的机会,对蒸汽机充满兴趣的瓦特在维修中,发现了传统蒸汽机效率低下的问题,往后的二十余年,工匠精神推动着瓦特不断实验、改造,效率提升数倍的瓦特 改良蒸汽机 最终问世。

▼

这一次,人类的智慧改变了人类的发展,在瓦特改良蒸汽机后工业革命的进展风起云涌,1807年,富尔顿发明了蒸汽轮船,1814年,史蒂芬森发明了蒸汽火车,这些硕硕成果从根本上改变了人们的生活、生产方式,人类历史自此进入快车道滚滚向前。

▼

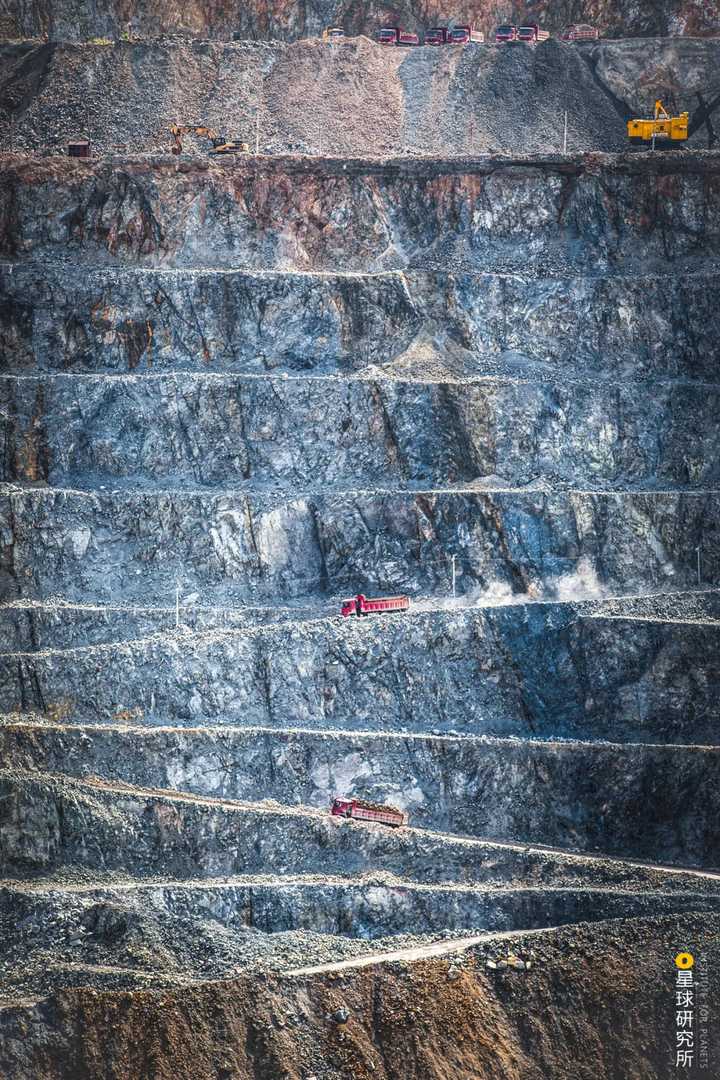

这些生产与交通设备,有一个共同点,便是以 化石燃料 作为能量来源,为了适应新社会的生产力水平,大量的 煤炭、石油 被开采并投入使用,它们至今仍是世界运转的主要动力。

▼

本应在岩石圈中存留 数千万年 的碳,大量且迅速地被付之一炬,人类成百万倍地加速了地层深处有机碳进入大气的过程,一个 前所未有的碳排放模式 出现了。

▼

与无机、有机碳循环类似,一个「健康」的碳循环模式,需要一个有进有出的 闭环, 面对大量被提前释放的二氧化碳,自然界开始了闭环的尝试。

森林碳库 和 海洋碳库 接手了储碳的任务,然而森林的面积自农业出现便持续减少,森林的储碳效率亦不如往昔。

▼

海洋在过量吸收二氧化碳后会发生酸化,进而又会限制其吸收二氧化碳的效率。

▼

由于难以追赶人类碳排放的速度,自然界储碳的任务宣告失败,自工业革命以来人类所排放的二氧化碳约30%存于森林,约30%流入海洋,而约40%则留在了大气,这正是这一碳循环模式所面临的重大问题 没有成功闭环。

▼

大气中二氧化碳浓度因此迅速提高,从工业革命前的280ppm上升至了如今的415ppm,这比大自然调节大气中二氧化碳的速度快了 上万倍。

▼

最近的研究显示,目前大气中二氧化碳的浓度达到200万年来的最高值,全球地表温度也因温室效应的加剧达到10万年来的最高值,地球碳循环无疑发生了颠覆性的改变,一系列 环境与气候问题 接踵而至。

(以上数据来自政府间气候变化专门委员会第六次评估报告,即IPCC AR6,报告同时指出人类导致的气候变化也使得极端天气更加频繁,包括干旱、暴雨等)

因为地球碳循环的改变,北极夏季的海冰将消融殆尽,「北冰洋」这一名字也将变为历史的符号,

▼

因为地球碳循环的改变,马尔代夫等小岛屿国家将不复存在,成为茫茫大海中的一滴眼泪,

请横屏观看 ▼

因为地球碳循环的改变,干旱将更加肆意,收集雨水或成为我们艰难的求生手段,

▼

因为地球碳循环的改变,暴雨将更加频繁,防洪排涝或成为我们习以为常的生活,

▼

点亮文明之光的人类如今面临着巨大的挑战,站在人类生态的命运转折点,气候革命的号角已然吹响。

05 气候革命

在气候变化的议题上,没有任何一人能够置身事外,而人类社会的有识之士们已经开始行动。

1992年6月各国政府首脑汇聚巴西里约热内卢,参加联合国的地球高峰会议,150多个国家在会议期间签署的【联合国气候变化框架公约】成为全球应对气候变化的第一条国际公约。

▼

一场场气候峰会的激烈讨论,一项项补充条款的具体政策紧随公约诞生,人类共同部署着应对气候变化的战略将气候革命推向 最前线, 即 控制二氧化碳的排放。

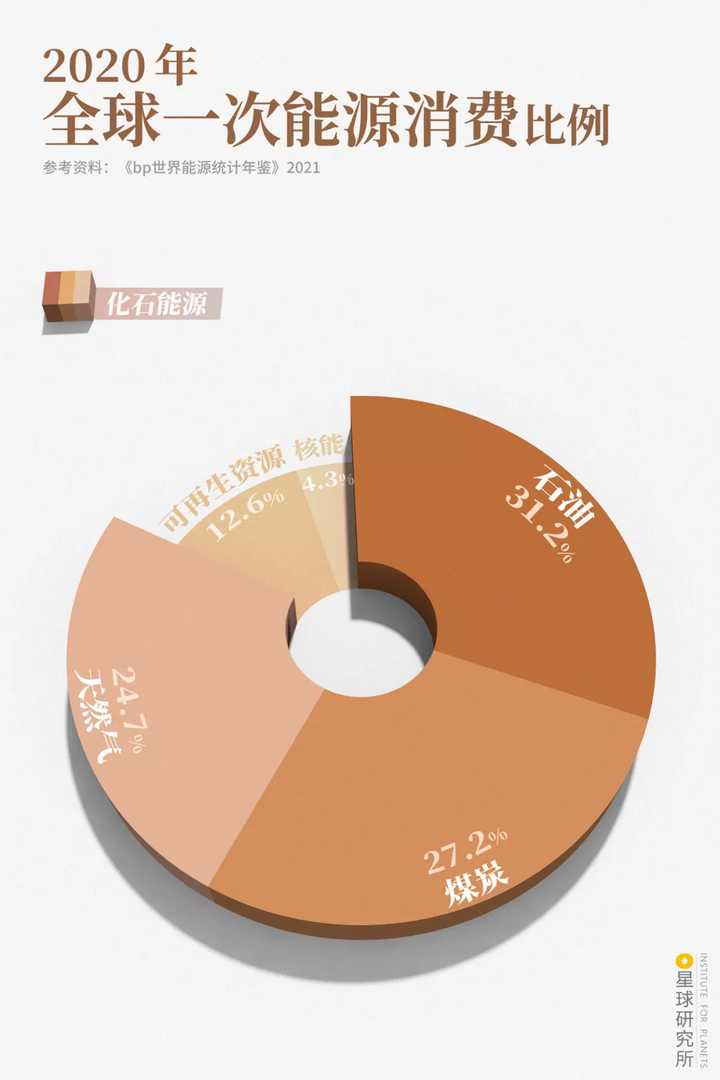

然而,农业生产、基础建设、民众生活无可避免地需要使用大量能源,而在世界范围内 化石能源 的使用仍然占压倒性优势,减少碳排放便意味着要减少能源的使用,全球的现代化进程都将受到阻碍。

▼

但是,维系发展的生产活动不能停止,城市夜晚的万家灯火不能熄灭,寻找 化石能源替代品 便是关键的突破口。

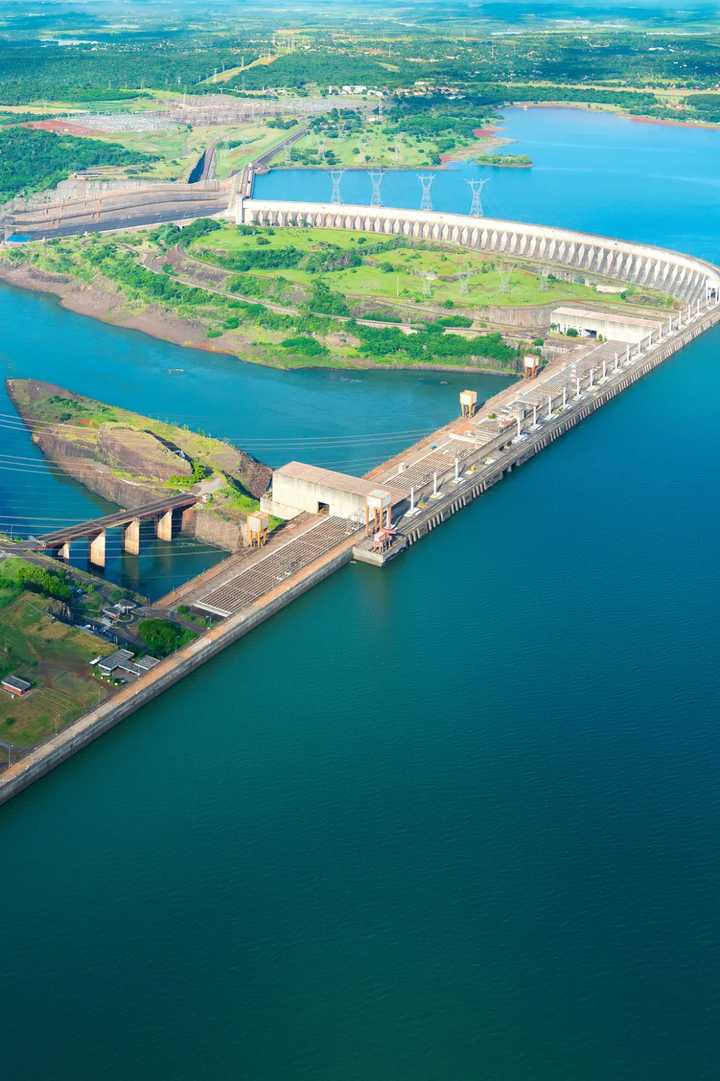

一架架风车拔地而起,一座座大坝跨江而生,一片片电池板连片成海,它们将大自然的 风能、水能、太阳能 收入囊中以不排放二氧化碳的清洁方式,为人类社会发电,为气候革命充能。

(世界各地的清洁能源设施,从上至下依次为中国辽宁的海上风电场、巴西伊泰普水电站、摩洛哥努奥三期光热电站,摄影师@No one 晓东、视觉中国、祁凯)

▼

这些能源被称为

清洁能源,

在气候变化的背景下,它们成为世界的新潮流,中国也承诺在未来10年里,将清洁能源在一次能源消费的比重从16%提升至25%。

▼

不过仅靠能源结构的调整来减少二氧化碳的排放,还不足以减缓全球快速变暖的趋势。

气候革命的 新高潮 也已出现,即 去除已排放的二氧化碳, 这一思路将为人类活动下的碳循环模式寻找一个 闭环 的方式,人类首先从大自然中汲取经验,通过 植树造林 来制造更多的森林碳库,为大气中「过量」的二氧化碳寻找新家。

▼

但在大量的二氧化碳面前,森林的储碳能力亦有上限,游刃于工业化两百余年的人类开始在技术领域实现突破,探索超越人们想象力的技术手段,工业活动中产生的二氧化碳被收集起来,经运输后或被注入废弃油气田,或被注入深部含盐水层,甚至被注入几千米深的海底,让源自岩石圈的碳,重新回到岩石圈,这便是 碳的捕集与封存 技术。

▼

如此一来,即使人类活动产生二氧化碳的总量不变,其 净排放量 也能得到降低,而当未来的某一天,人类能将一定时间内产生的的二氧化碳都从大气中去除,让它们存于森林、流入海洋、回归地层,这便是实现了这场气候革命的一大目标—— 碳中和。

▼

实现这一目标无疑是困难且漫长的,自1992年的地球高峰会议已经过去了将近30年,气候变化的讨论热度仍然居高不下,但人类在气候革命每一步中的实践、创新、突破,都在不断给予我们希望,在减少碳排放上,2020年全球一次能源消费量和碳排放量较上年分别下降了4.5%和6.3%,达到1945年以来的最大降幅。

▼

在去除已排放的二氧化碳上,2020年全球商业碳捕集与封存设施已能够每年永久封存4000万吨二氧化碳,相比2010年水平已经翻了2倍。

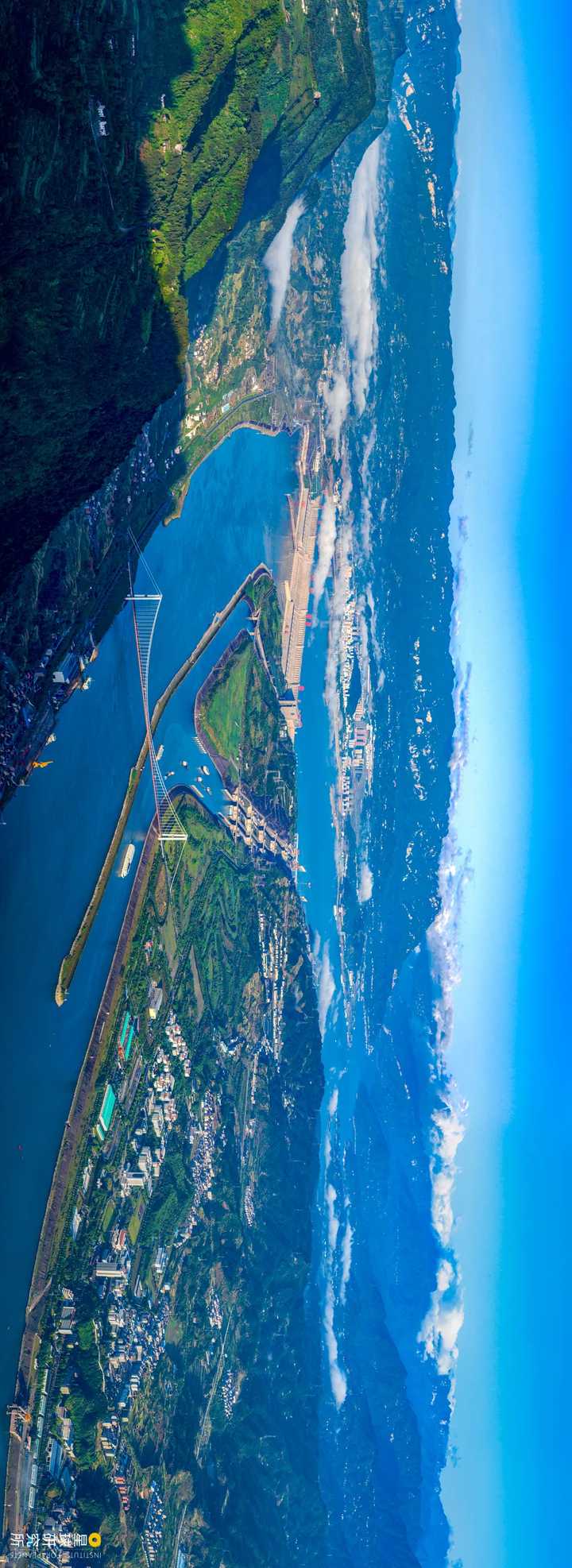

请横屏观看 ▼

而就在这场气候革命如火如荼之际,中国亦向世界宣布了我们的「双碳目标」,在2030年前实现 碳达峰, 即全国碳排放自此不再逐年增长,在2060年前实现 碳中和, 即实现碳的净零排放。

请横屏观看 ▼

这意味着,我们将推进能源供给侧的改革,我们将拥有更多的清洁能源发电站,我们将拥有更高的森林覆盖率,我们将拥有更先进的碳捕集与封存技术。

而这一切的核心是,我们将在 发展的过程中 解决发展带来的问题,我们将在 发展的过程中 迎接一个更美好的地球。

▼

来自浩瀚宇宙的碳元素已在地球巡游了46亿年,在一场场 碳的循环 中塑造了过去和现在的地球,

湛蓝、深邃、美丽。

▼

如今的人类,正式接过了塑造地球的接力棒,未来的地球将是何模样,需看我们将如何科学且自然地与这个碳的世界相处。

全文完。

本文创作团队

参考文献

星球研究所

解构世间万物,探索极致世界

···The End···