这是个好问题。

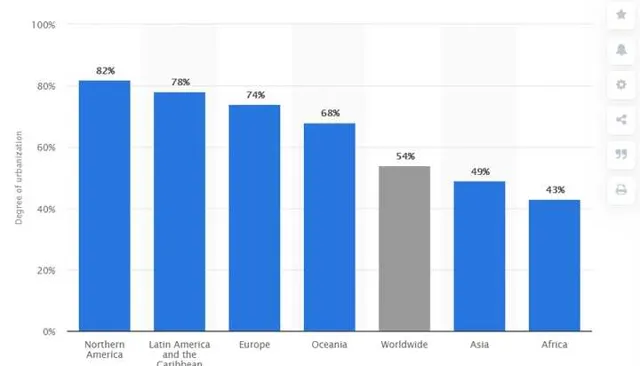

拉丁美洲是全世界城市化率第二高的地区,到2019年,有78%的居民住在城镇地区。 这一比率仅次于北美(82%),高于欧洲(74%)和世界整体水平(54%)。按照「城镇化率和发达程度呈正相关关系」的一般认知来说,拉美的城镇化率高于欧洲是件有点奇怪的事。不过, 相关解释在中外文资料当中都不难查到,「过度城市化」等问题也都早已写进了高中课本。

这些解释的重点基本集中在1930-1980年间拉美主要国家工业化进程当中,农村移民大量涌入城市这一历史事实。 这一过程的拉力是城市制造业和服务业部门对劳动力的迫切渴求,推力则包括农村人口的快速增长、农业产量的提高、土地制度等因素导致农村对劳动力吸收能力有限等。

这些经济层面的解释很有力,也已经相当成熟。但 本回答在此想要给出一些政治和社会文化层面的补充:城市化说到底是【人】的迁移,而不仅是作为生产要素的【劳动力】的流动。 这一事实应该能够提醒我们,拉丁美洲的高度城市化现象有许多深层次的背景可以挖掘。

本回答在此阐述其中两点 ,希望对读者有所启发:

1.自殖民地时期开始,拉丁美洲就具有强大的城市传统。 城市往往是政治秩序和经济剥削的中心,较少是自然商业活动的产物。这一传统带来的后果就包括, 早在殖民地时期,许多地区的城市化率就已经达到农业社会的高位。

2.拉丁美洲各国独立以来, 在整体保持了殖民地时期城市秩序的基础上,资源继续集中在大中城市。 在城市传统的影响下,现代化进程中的各国政府把城市化视为落后问题的解决方案,推动了大规模城市化。

——1925年造访布宜诺斯艾利斯时,阿尔伯特.爱因斯坦问道

是的,布港实在太像巴黎了。五月大道与香榭丽舍大道,圣马丁广场与协和广场,共和国方尖碑与拿破仑凯旋门,玫瑰宫与卢浮宫......19-20世纪之交的阿根廷人和他们当时的拉美同胞一样,都是法国风尚的忠实拥趸。布宜诺斯艾利斯享有「南美巴黎」的美誉,实在贴切不过,因为它从巴黎身上学到的并不只是城市设计和建筑风格,在集中国家权力、压制内地和外省这一方面,布港可能比巴黎还要更胜一筹。

在二战结束前的四个世纪当中,巴黎没给过外省任何僭越的机会,它的优越地位是近代法国国家的一个突出特点 。对于拉丁美洲国家而言,城市,特别是首位城市的优越地位同样是近代历史的一个突出特点,但它的第一驱动因素并非民族国家的中央集权需要,而是殖民地的政治和经济控制需要。 在美洲殖民地的建立过程当中,英国和葡萄牙殖民者创建的是一种基于农业垦殖的土地秩序,而西班牙人则效法罗马帝国,利用城市网络来统治其治下的庞大领土以及原住民社区。这一政策的结果是, 西属美洲城市的建立逻辑是首先服务于从上到下的统治需求,而非从下到上的经济交换需求。 欧洲移民基本全都居住在城市或大庄园里,基层依靠教会和原住民村社组织维持统治。殖民地时期的 许多首府城市 ,例如墨西哥城、危地马拉城、圣菲波哥大、利马、圣地亚哥、哈瓦那、蒙得维的亚, 到独立之后依然保持了首都地位 ;另外一批以 矿业为基础兴旺的城市 ,例如萨卡特卡斯、瓜达拉哈拉、奥鲁罗、波托西,都是盛极一时, 资源枯竭时就难免相对衰落 ;而 以制造业或者贸易兴起的城市 ,例如普埃布拉、萨尔塔、卡塔赫纳,也都基本没有成为首位大城市,除非是某些和首府地位重合的贸易城市,例如布宜诺斯艾利斯、巴拿马城。

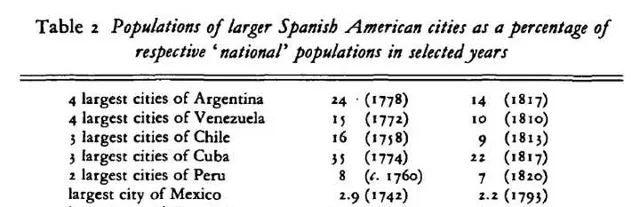

由于城市集中了殖民统治的政治权力、经济资源、以及欧洲文化所在的优越地位,殖民地时期的西属美洲殖民地已经拥有较高的城市化率。 英属北美殖民地乃至独立后半个世纪内的美国,城镇居民比率一直没有突破8%,是不折不扣的农业地区;18世纪的英国和荷兰作为西欧最发达的地区,其城市化率也没有达到20%。而西属美洲的许多地区此时已经非常突出:例如17世纪初波托西银矿繁荣时的上秘鲁,其城市化率就可能达到了20%;18世纪下半叶波旁改革时的古巴和乌拉圭,居住在哈瓦那和蒙得维的亚的居民可能占到了本地区人口的25%甚至30%;在墨西哥这样人口众多的核心地区,没有这么夸张的数字,但墨西哥城一城也已经占有了本地超过2%的人口。

巴西与西语美洲不同,并没有从上到下的城市传统, 它最初是一个由欧洲和非洲移民经营的农业殖民地。最初的首府城市萨尔瓦多达巴伊亚,到殖民地末期已经相对衰落,同时兴起的是东南部的新都里约热内卢。独立后的一些大城市例如圣保罗、贝洛里奥藏特在殖民地时期都不算突出(尽管圣保罗的猎奴队十分有名),如今的首都巴西利亚则干脆是20世纪新建的。 有一定把握认为,独立后的巴西相较西语美洲,受殖民地时期的城市网络影响更小。但20世纪巴西的城市扩张速度完全不输于那些集中了传统权力的西语美洲城市,其中的解释或许可以从巴西对于现代性的迫切追求当中找到。

从1880年代开始,工业化已经开始在几个拉美大国当中缓慢出现。咖啡种植园催生了圣保罗的繁荣,让它从一个探险家的大本营跃升成为全国最重要的都会,也顺理成章地成为了新兴工业经济的中心。

对于19世纪末的拉丁美洲国家而言,现代化(在当时意味着欧洲化)除了摆脱贫困这一层含义之外,还要消除形形色色的无政府暴力以及军事领袖独裁。在这一背景下, 把城市作为现代化解决方案的思想应运而生。 在萨米恩托(Domingo Faustino Sarmiento,作家,1868-74年任阿根廷总统)看来,城市可以消除美洲的粗犷和野蛮因素,一劳永逸地解决农村考迪罗问题。也正是从萨米恩托执政时开始,布宜诺斯艾利斯得到了急速扩张——当然是以其它城市和内地农村为代价。20世纪的巴西人相对19世纪的阿根廷人更进一步,「城市化就是现代化」仿佛是整个社会的共同信念。从1930年代开始,巴西开始大规模鼓励工业化,城市中的农村移民也随之急剧增多,贫民窟(Favela)在里约热内卢出现。但当时的人认为这不过是一种暂时的现象,一切问题终将随着现代化推进统统解决。1938年时,在巴西流亡的奥地利作家茨威格(Stefan Zweig)为「不久之后就将消失」的贫民窟感到惋惜,感慨现代化对文化遗存是多么的无情。

在1930-1975年间,拉丁美洲的人口增长率和城市拓展率都高居世界第一, 人口从1.5亿增长到了4.5亿,城市化率从25%增长到了61%。 这一数字变化背后的直接因素无疑是进口替代工业化带来的经济高速增长 (这一时期该地区的GDP年平均增长率高达7%),但是城市化率的突出表现并非只是地区各国政府一时决策的产物, 其背后隐藏着的两点因素,分别是长期存在的城市传统霸权以及在其影响下诞生的对城市现代化效用的推崇。

事实上,在近四十年当中,拉美城市化的模式也在发生转型。早在进口替代工业化进程当中,虽然首位城市对移民的吸引力过分突出(乃至于畸形),在人口数量上无可替代,但是中小型城市也随着产业扩张获得了基础,事实上人口增长比率比首位城市更高,部分产业城市例如麦德林、马拉开波也取得了大城市地位。 在21世纪到来后,以中小城市为目的地的移民活动更加活跃。 虽然布宜诺斯艾利斯这样的「吸血鬼城市」仍旧绝对强势,但是进一步的变化也值得观望。

毕竟,在大洋另一边的欧洲,老巴黎的霸权在半个世纪前都开始悄然动摇。那么,对于尚且年轻的美洲大陆而言,又有什么不可能的呢?