再更:

总有人说没满足老人二层洋房的要求,节目中看老人也出现在施工现场过,业主跟建筑师不可能没进行过沟通,但 沟通细节节目里一点也没展示,所以也不清楚建筑师对业主引导的是否成功?业主在多大程度上接受这个方案?怎么yy出业主的喜恶的呢?

老人喜欢二层洋楼没问题,想建也没问题,那可以找施工队直接按他的意思就盖了啊,为什么要找建筑师呢? 好比去医院看病,又非要吃偏方,那就直接吃偏方啊,为啥还要去医院呢?

更新:

没想到有这么多人来讨论,不论是理性思辨还是无脑硬怼我都欢迎,毕竟我传达出了我想法。这个小文写的很仓促,有些地方可能是我没说清楚,我想再做些补充。

- 我不是在维护陶工或者这个项目,这当然不是一个成功项目,但不应该非黑即白地全盘否定 ,我想说明它的好与糟在哪,出现了问题不能只骂不反思。

- 我想维护的是地域性建筑,或者说砖+混凝土的建筑形式。 这个项目的设计/建筑形式本身不是糟的,问题在于陶工没有做好设计与施工的统筹协调。

- 我最初写回答的原因就是看到弹幕的刺耳又无根据的指责,所以我的关注点落在了材料、形式、采光等能够尽量客观分析的问题上。 造价当然也是不合理的,但没有调查怎么能知道问题到底是在建筑师还是疫情?造价超标建筑师当然有责任,那么他应该负多大责任?老人的态度与沟通也一样,又怎么能知道建筑师与业主究竟进行了多深入的沟通?仅凭节目中的几张截图就能证明老人是否满意?

- 跟朋友聊天又开拓了一些想法: 陶工最大的问题是保留了乡村建筑的皮,但是丢掉了乡村建筑的内核——空间秩序,完全把城市住宅的平面落了进来。 比如说老宅主屋是一个混杂的空间,节目中看桌子上还有照片之类的物品(可能是祭拜?),可能不是一个单纯意义上的客厅+主卧。具体的空间组织需要进一步考察,但陶工显然把它抹去了。 从这个角度来看,那这的确是无比糟糕的设计。

原答案

先说我的立场:

①设计是好的:我认为好的设计是具有恰当的设计理念、材料构造、功能布局(好不好用)、艺术造型,这个住宅的设计、材料、布局是好的,造型差强人意。

②细节是差的:红砖、混凝土的色彩质感很差,两种材料的交接做的不好,这导致了它整体样式不够美 。

我主要谈三个问题:①设计好在哪?②细节差在哪?③业主沟通等其他话题。

此外:

- 想速速看观点结论的,只看加粗斜体就可以。

- 欢迎讨论,但是对线之前请仔细阅读全文,

- 建筑引出的话题很多,一篇短文肯定无法覆盖,也欢迎关于其他话题经过思考的理性讨论——而不是盲目随意的主观谴责。

似乎这个问题的热度更高,但是造价的问题太复杂,具体情况包括疫情影响也不清楚。 我只谈设计本身,不谈造价 ,因此仅针对该问题:如何评价梦想改造家最新一期设计师陶磊引起的争议?(其实「公共厕所风」这个用词、及其可能引发的讨论热度反映了大众的建筑观,很值得讨论)

1.设计好在哪里?

作为一个很少看综艺的人,我专门去b站看了完整的节目视频,因此我的一些讨论权当做对一些弹幕的回应。

关于砖房与洋房

在节目中老人家带着镜头看了同村的西式洋房,我认为 这种洋房完全是乡村住宅的糟粕 。建筑不仅仅是物质空间,更重要的是一种文化载体。无论是西方古典、哥特式、巴洛克等西方建筑风格,他们都是特定历史、文化语境中的产物, 建筑与历史文化是不可剥离的 。就好比西方过圣诞中国过春节、西方用刀叉中国用筷子一样,都不仅仅是表象的节日或餐具,其背后暗含了深层的文化涵义。当然,你现在也可以过圣诞、用刀叉,但总归是一种「尝鲜」或「时髦」,他们如何无法根植于中国文化。 而在中国乡村搞这种西式洋房,完全就是一种赶时髦,是脱离文化语境的孤立存在,遑论乡村大部分都是节目中这种粗制滥造、毫无美感的西洋缝合怪建筑 :电线杆般笔直的柱子、不知道从哪扒来的阳台、水平屋面配上奇怪的尖顶。至于近代中国出现的西式建筑,一方面是西方建筑师来华做的设计,另一方面是留洋的中国建筑师本身就受到西方的建筑教育,以及当时国内「崇洋」的社会风气。但即使是这样, 近代中国建筑师仍努力地尝试将中国传统建筑文化融入其中,难道当下中国建筑师就应当置中国文化不顾吗 ?

砖是西北的地方性材料,合院也是传统的地方建筑布局形式,用砖做合院显然是合适的 。这里其实牵扯到地域性的概念,同样与地方文化、气候、材料相关,简单来说 就是要因地制宜 。比方说新疆吃馍云南吃米线东北吃酸菜沿海吃海鲜,最初肯定缘于就地取材、方便储存等因素,并随着时间的推移形成了当地的饮食文化。现在你当然可以每天换着吃各地的美食,但我相信大部分人最爱吃的还是家乡菜,家乡菜也会成为一种精神寄托。建筑亦是如此,而且其承载的文化内涵远大于饮食,并且无法像饮食那样随意更换。当下为什么在中国会感到千城一律,正是这种地域性的流失,大都市全都在建「玻璃盒子」,原本地方的建筑文化消失了。大众当然会觉得现代主义及以后建筑气派、时尚、新颖,这无可厚非, 但建筑师作为专业从业者,不应当起到引导作用、发展一种根植于地方文化的建筑形式吗 ? 因此从设计理念与材料来看,我认为陶工做的是正确的。

采光、保温、平面布局

在b站我看到最多的就是「这也太黑了」与「这么大窗肯定冷」这两类弹幕,也就是采光与保暖。

关于采光 ,首先客厅和主卧采光完全没问题啊。从平面图上看,次卧的采光条件应该是跟客厅差不多,但节目中照出来却差很多呢?这是因为太阳快过去了!从这几个房间墙面的阴影明显看得出来,太阳高度角不断变大,节目组从早上快录到中午了。次卧与客厅都是朝东的,最早录客厅时候光线充足,后面录到次卧太阳已经从东面升起来了。而且节目中经常在逆光拍、过曝,西北的阳光格外充足、室内外对比更强了,这导致室内显得更暗。 因此,我认为采光完全没问题 。

关于保温 ,24墙+中间混凝土+保温材料,还有地暖+火炉。我查了白银市20年11月-次年2月的温度,只出现了三天-20℃以下的温度,月平均低温分别是-2℃、-10℃、-12℃、-5℃,大概比北京低5度,完全没有冷到东北的程度。还有就是 那些镂空的砖墙是院墙,不是建筑外墙 ,影响不了保温! 因此,我认为保温也没问题 。

关于平面布局,即好不好用的问题 。 平面布局总的来看没什么大问题 :房间朝向、人的流线都是好的,包括插了几个院子增加景观和光线变化的趣味性都很好。 存在一些小问题 :我感觉凸出来的卫生间有些奇怪,增加了外墙表面积也不利于保温,从客厅到卫生间的距离也远了点。至于弹幕里经常出现的「走廊太窄」,从图片看走廊大概900mm宽,建筑规范里双人通行是1100,记得住宅要略微小一些(具体没查,但900肯定是够的),后面也出现了多人挤在走廊的画面,两个人能够侧身过。而且平时只有老人在家,有必要做的像商场一样吗?还有就是走廊上是有灯的...(针对弹幕)就是这种明暗变化是很有趣的,一些博物馆、教堂里也经常用这种手法, 其中的许多感受不是照片能传达出来的,如果能在生活中多去观察、体验,我相信会有更深的体会与共情 。

2.细节差在哪?

我认为正是这些细节之差,导致它看起来「丑」,招致诸多口诛笔伐 。

砖的颜色质感太差了, 陶工自己也提到了这一点。不均匀的颜色,突兀的黑白块,导致整体观感很差,完全抢掉了人们对整体韵律的关注,给人以粗制滥造的第一印象。

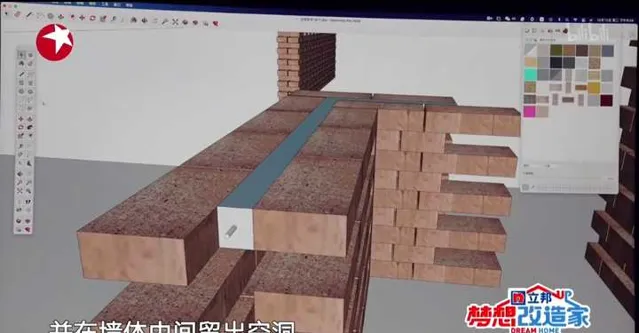

砖与混凝土的交接做的不好 。入口空间、二层卧室都有这个问题,但在二层卧室尤为明显。砖与混凝土生硬的拼接在了一起,没有做一些错位、凸凹变化,关系很暧昧。这导致设计感很弱,仿佛是随意的堆砌。

柱子和屋顶太笨重 。院子里斜的柱子我感觉很奇怪,斜的没什么道理,甚至没有柱子更好。柱子与屋顶都显得太笨重了,挑檐部分完全可以做的更薄,那么柱子也能随之变细甚至去掉。

卫生间内部混凝土没有质感,反而与差砖结合成简陋感 。首先我非常不喜欢住宅室内用素混凝土,素混凝土虽然能做的很有质感,但家是要温馨的。这种美的判断是仁者见仁智者见智,但这儿的问题混凝土的质感是要靠高的施工标准与细节才能呈现的,而这里的砖完全没有精致感,混凝土的质感不仅无法呈现,反而产生了简陋感。

后面几点比较主观,每个人都有自己的判断 (不过似乎批判陶工已经成了主流,估计也没什么人来夸...)。

木头的颜色不舒服 。说实话,我现在也没搞清木头到底是什么颜色,具体颜色肯定还是要现场感受才能判断,不过似乎每个镜头里的颜色都差点意思。

素混凝土天花板很奇怪 。主要还是施工问题,混凝土表面太斑驳了,整个室内的氛围我觉得不好,跟木饰面的搭配也不是很舒服,有可能家具入场后会好一些?

3.杂谈

关于与业主沟通

很多弹幕都在说为什么不按老人说的来?为什么不愿意做二层、不做洋楼? 我认为建筑师必须要有自己的主观能动性——有自己的思考、立场、判断,与业主沟通遵循的应该是功能需求,而在形式需求、审美判断加以引导 。首先,如果建筑师没有自己的立场与价值判断,仅唯业主是从,那就失去了建筑师的内在价值,长此以往这个行业也完全没有必要存在了。其次,业主的功能需求是必须要满足的,也就是做出来的建筑必须便于使用,陶工也都满足了老人对于子女居住、种菜、储存等物质需求,还保留了火炉作为精神空间的延续。第三,不论怎样,建筑师总会比大众见过更多、更好的建筑,对建筑形式、美的判断总会有更深的认识,也必须要在沟通的基础上对业主加以引导。举个例子,一个只吃过白菜炖豆腐的人,看到别人在吃干锅娃娃菜便也想要,作为一个厨师难道不应该带他尝尝开水白菜吗?

关于装饰

陶工很坚持结构的真实性,即建筑结构即装饰,不加额外装饰性的东西。我认为他的理念没有问题,但结果是差的 。关于建筑中的装饰问题,从现代主义开始建筑界也一直争论不休,我觉得装饰or去装饰都没有问题,也没有对错之分。但去装饰是要基于高标准的施工与细节的,这个项目显然没有做到,从而滑向了一种简陋感。

关于二层

我认为不加二层是合适的 。题主说道「建筑师在北京的住宅是二层,还有电梯」。 首先是造价 ,加二层的费用是很高的,土地价格就成了很重要的参考对象。就北京来看显然地价远大于造价,二层多出的建筑面积,价值远高于造价,而在甘肃乡村反而得不偿失。 其次是老人需求 ,就常识而言,老人更适合在低层居住,省去爬楼梯的过程。而老人对二层的执念,我认为源于乡村观念中, 将二层视为「条件好」、「气派」等精神符号,而不是真实的物质需要 。

关于舆论

建筑评论的门槛太低了,甚至毫无门槛,毕竟建筑是实在是太日常的对象,与艺术、文学、社会评论相比,不需要仔细地阅读、思考便能参与其中指手画脚。但 深刻的建筑批评是有壁垒了,不应从简单的主观美丑、造价高低来判断,也不是非好极坏的割裂状态,而是应当将建筑视为一种文化现象加以审视与扬弃 。归根结底还是建筑界没能「破圈」,没能向大众传递正确的建筑观、建筑知识,停留在美与丑无休止的争论之间。