「 这几天一直在忙着看百度的Apollo,对于ADAS系统中的感知、决策、控制三部分有了一个简单直观的了解,还是觉得抱着自己的simulink好好学控制吧,这帮人搞的自动驾驶都是玄学,唯独线控理论可以冲进去好好学习。 」

本文的主要内容是沿着车载以太网的100M为中心的内容来展开讲解的,关于1G系统可能部分内容并不适用。我们研究车载以太网系统的物理结构构成,首先要明确的就是车载以太网属于交换机结构下的星型系统,依靠交换机来完成组网工作,也就是常规CAN通信结构中的星型结构,整个结构的中心是switch交换机,通常情况下CenterStack Module (CSM)在整个系统中充当交换机的角色;传播介质是非屏蔽双绞线;传播距离较远时需要中继器来增强电信号;专用塑件接口(PHY)替代常规以太网的RJ45的水晶接口;以太网的常规用途主要集中在现阶段的ADAS系统的数据处理上,主要连接的sensor是camera(单双目)、毫米波雷达(Radar)、激光雷达(Lidar)以及V2X中的互联网高速度的音视频信息。

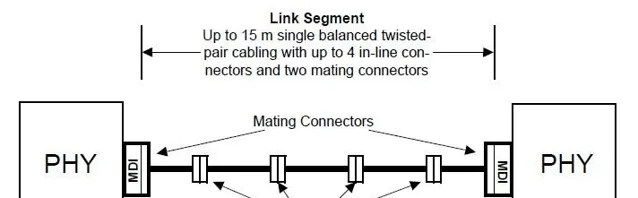

基于对车载以太网的基础的架构,我们要理解车载以太网的连接是点对点的连接,全双工。对于以太网的传输方式也就有了一定的限制。对于满足 100BASE-T1 PHY 的以太网通讯线最长是15m,中间的In-line塑件的最多是四个,具体的要求如下图所示:

Figure 1:The segment of Ethernet 100M/s

以上信息基本上展示了以太网结构的基本传输的物理框架,接下来的内容我们会对以太网的所有的内容展开叙述。

2.1 车载以太网——非屏蔽铰股线(UTP)

对于初期的以太网设计的传输介质是同轴电缆,同轴电缆使用了电磁屏蔽原理,即在线缆的内外两芯之间以及外芯和线皮分别纳入一层铝制的屏蔽网,从而屏蔽干扰信号(这实际上是最直接的方式,这是CSMA/CD这种分布式仲裁机制使然,车载通讯中Ethernet也选择了新的协议类型规避了CSMA/CD,同轴电缆就是为总线型拓扑量身定做的线缆),事实证明这种屏蔽效果更好,然而也更昂贵,并且这种以太网在工业系统中得到推广和应用,对于以太网的五类线、六类线甚至超六类线的不断推出,导线的信号屏蔽效果在不断的提升但是车载系统与工业系统的不同以及空间、成本的限制,车载系统的通讯线最终还是选择了双绞线,双绞线属于一种小Trick,绝妙的点子,而且非常便宜,不添加任何资源,不主动屏蔽任何干扰,而是靠让不同的干扰互相抵消的方式巧妙解决问题。双绞线的传输方式注定了更低廉的造价以及更简单的物理结构,利用差分电压产生的电压信号编码即可完成,车载以太网的传输就是完全依靠的双绞线来完成的。100M使用非屏蔽单绞线,(本文的主要内容是按照100M的系统来介绍)。那我们开始详细的讲解一下屏蔽的双绞线的具体内容。

2.1.1双铰股线的主要厂家和规格

现阶段使用以太网骨架的OEM中,采购以太网的主要是以下三家:莱尼(LEONI)、尚普兰(Champlain-US)、Gebauer & Griller-奥地利,当然国内的主要是莱尼,尚普兰的导线曾经是TESLA的专供导线,奥地利的Gebauer& Griller不是很了解。

对于常规的以太网导线的阻抗的要求是在100Ω,The Ethernet bus wires shall be selected and designed to provide a differential characteristic impedance of 100 +5/-5 Ωasmeasured using Time Domain Reflectometry (TDR) with a rise time of 700 psec.The preferred impedance is 100 +/-3 Ω.

百兆车载以太网的线径尺寸(Wire size)是0.35mm2,常规理论上传输的信号频率越高那么导线之间的容抗性就会越来越明显,这个时候就需要我们降低线径来降低整个导线传输过程中的阻抗总量,但是降低线径后对端子的压接则提出了更高的要求,因此在千兆以太网的系统中导线的成本变化会成为成本上升的一个重要的方面。

导线的绝缘层的选择和厚度,这部分我们称之为Cable,Cable内部的金属导体外加绝缘体,一般情况下我们是根据以太网线的特性阻抗来完成的选择的,以太网cable的绝缘皮通常情况下聚丙烯和聚乙烯都是可以达标的,但是聚氯乙烯是不建议使用的。

对于双绞线外部的 屏蔽层Shield、护套Sheath(Jacket)以太网系统中是不需要的,主要是基于成本上的考量。

对于双绞线而言铰股线的绞距则决定导线整体传播过程中的信号稳定性,越密集的铰股会产生更稳定的传输信号,同时成本也会提升,常规的铰股线的绞距的设定如下所示:

- Gebauer & Griller 「X6081」 pre-twisted2x0.35mm² UTP PP thin wall, 20 mm twist length

- Leoni Cable 「 Dacar 624 」 pre-twisted 2x0.35mm²UTP PP thin wall, 13 mm twist length.

- Champlain Cable 「 DATARAD 150 」 pre-twisted 0.35mm²UTP XLPO thin wall, 13 mm twist length.

- Champlain Cable 「DATARAD JUTP, 15-08277」 2X 0.35.0mm2 BC, 125C Ethernet Cable class C, Thin wall, 150UT Primary, ErgoflexJacket

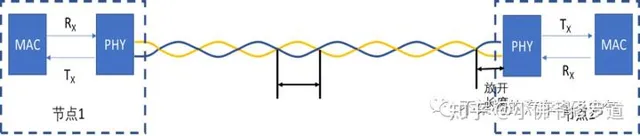

对于铰股线的末端,塑件处的开线长度最多是30mm(当然是越短越好,开线长度也受限于铰股机器),绞距理论上是在13~20mm,对于塑件末端的开线部分需要增加胶带缠绕来固定铰股状态,理论上距离塑件末端超过10mm的都要胶带固定,这就是我们现阶段的车载以太网的物理导线的基本结构如下:

Figure 2:以太网铰股线示意图

备注: 现阶段同一个Bundle上的相同长度的以太网线最多有三条,信号不会发生跳线现象,而对于超过三根的实验还没有完成,因此不能确定。

对于塑件的选择,正常情况下已经是塑件厂家需要考虑的问题,我们只是最一个基本的额规范的了解即可,他们对于孔位间距做了一个基础的设定如下:

Device connectors shall utilize either0.50 mm terminals with a 2.0 mm pin to pin centerline spacing or 0.64 mm terminals with a 2.54mm pin to pin centerline spacing. Inline connectors shall utilize 1.2 mmterminals with a 2.54 mm pin to pin centerline spacing. those are sufficient for 100 Mbps speed, based on Ethernet cable assembly DFSStesting perform by GM with 2 inline connectors and a maximum of 10 meters totallength. However, the optimum and preferred pin to pin centerline spacing should be ~1.8 mm for any new connectordesign for Ethernet applications.

车载以太网设计中塑件孔位选择方案:

对于以太网线上杜绝超声波压接点splice,超声波压接是绝对要不应该存在在以太网线上的;回头线loop结构也是要在以太网线上杜绝的,回头线设计会造成以太网的EMC测试问题;以太网中对于扭结kink十分的敏感,因此转弯的角度不能低于以太网线的线径四倍的直径。

IEEE802.3的要是最长不能超过15m,最多in-line塑件不能多于4个,但是我们实际的生产中为了保证通信的稳定性以及增加安全系数的考虑,最长不应超过10m,in-line塑件最多不应该超过2个。

以太网在布线过程中不应该与其他比较敏感或者有扰动的线杂在一起,对于有信号收发扰动的回路距离要大于10mm,比如天线ANTENNA;同时以太网布线的过程中也不应该穿过大电流涌动位置,距离要大于10mm,比如说Battery、REC、BEC、DC-DC和IEC等位置。

•电话:13524416001

•知乎:小佛爷修罗场

•领英:feynman,yang

•微信:y52542012

往期经典文章:车载以太网系统的应用