零跑这个品牌我很早研究过,并且24的成绩相当亮眼。 我用一句话总结它:不折腾,学理想。

它盈利的背后是精准的成本控制策略、差异化的市场定位和技术路线的务实选择。

首先是成本控制

零跑非常务实,搞的全域自研+垂直整合,和油车时代的丰田和新能源时代的比亚迪比较像。自主研发「四叶草」中央集成式电子电气架构,将座舱域、智驾域、动力域、车身域集成于单一SOC芯片,减少30%线束成本和20%控制器数量(如C11车型BOM成本比竞品低15%)。关键部件自研率超70%,包括电驱系统(自研油冷电驱)、电池管理系统(BMS)和智能驾驶算法,避免被宁德时代、英伟达等供应商「卡脖子」。

自建三电生产线(如金华工厂电驱年产能25万台),电池包自制率超80%,相比外采成本降低10%-15%。采用「类丰田」精益生产模式,通过模块化平台(C平台兼容纯电/增程)实现零部件通用率超75%,摊薄研发成本。

其次是市场定位

我认为市场定位是零跑成功最核心因素,大家可以去看看他们的产品,不XJB乱搞,每一款产品都是切合主流市场主流价格带,和网络舆论新势力的竞品错位竞争。

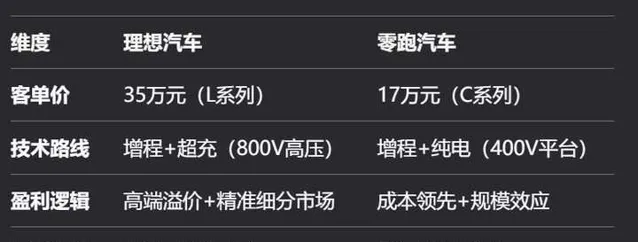

零跑主销车型C11、C01、C16、T03价格集中在15-20万元,覆盖中国60%新能源购车人群(乘联会数据),避免与理想(25万+)、小米小鹏(20万+)、特斯拉(25万+)、蔚来(30万+)直接竞争,同时规避10万元以下低端市场的价格血战。

营销策略就是怼着理想打,竞品就贴靠理想,但是价格是理想一半,吸引广大二线三线四线城市市场。而且零跑是为数不多注重线下口碑运营大于互联网舆论的新势力,有限资源投入到真实线索和线下渠道,网上很少看到零跑参与口水仗。

最后是技术路线

不盲目堆料,聚焦「高性价比智能化」,这是传统车企的玩法。

比如三电领域,在新势力中搞了增程式路线,精准解决续航焦虑,可油可电还便宜。也提供纯电车型,让消费者有选择权。事实证明,这两年增程式成为更被消费者认可的方案。

大量使用磷酸铁锂路线(占比超90%),相比三元锂电池成本低10%-20%。同时通过CTP(Cell to Pack)技术将电池包能量密度提升至180Wh/kg,续航不输竞品。

智能驾驶提供性价比方案,主流产品采用「纯视觉+毫米波雷达」方案(如C01标配23项智驾功能但未用激光雷达),硬件成本控制在8000元以内,仅为小鹏G6(双激光雷达方案)的1/3。自研算法适配国产芯片(如凌芯01),算力成本比英伟达Orin低60%。

零跑证明了在高端化(蔚来)和极致效率(比亚迪)之外,新势力可通过成本控制+精准定位+产业链绑定实现盈利。其模式更适合二线品牌借鉴,但持续盈利需在规模扩张与技术投入间找到平衡。零跑和我没啥利益关系,大家有兴趣可以去看看他的车,就是经济适用型车的典型。