在美國政治社會分化、全球兩場地緣沖突持續的背景下,杜林普贏得第二任期。世界仍需面對其政策行為的巨大不確定性。

12月3日,中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見美國外交政策全國委員會會長兼行政總裁艾利洛一行。

王毅表示,中國的外交政策包括對美政策保持著穩定性、連續性,這是大國的定力和信譽所在。不管美國國內發生什麽變化,中方始終根據相互尊重、和平共處、合作共贏三原則改善和發展中美關系。王毅指出,下一步中美關系走向取決於美方的選擇,也有待雙方的努力,希望美方同中方相向而行。

令中美專家學者擔憂的是,中美關系來之不易的企穩態勢在杜林普回歸後能否保持?澎湃新聞(www.thepaper.cn)記者註意到,在這一關鍵時刻,中美各層級、多領域的互動保持著一段時間以來的頻密態勢。

11月中旬,復旦大學國際問題研究院教授、美國研究中心副主任趙明昊赴美國科羅拉多州和紐約交流。他向澎湃新聞(www.thepaper.cn)分享了美方專家關註的中國問題,以及他們對中美關系前景的看法。

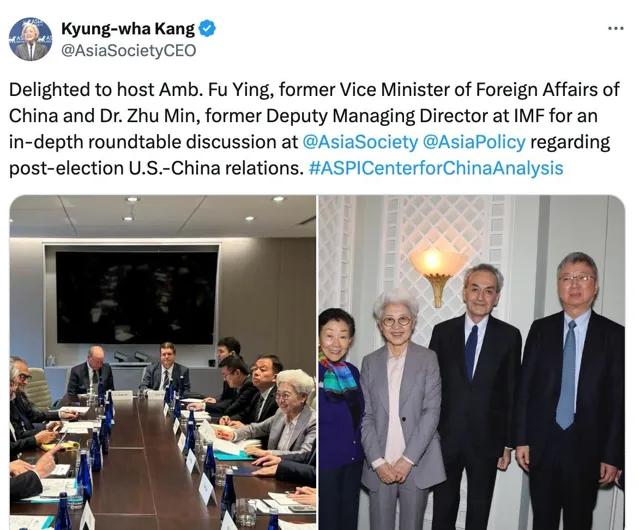

11月15日,外交部原副部長傅瑩與中國人民銀行前副行長、國際貨幣基金組織前副總裁朱民率團赴美國亞洲協會交流。趙明昊隨團前往。圖源:亞洲協會主席兼CEO Kyung-wha Kang 社交媒體平台

中美專家、前官員密集互訪交流

澎湃新聞註意到,近期中美雙方的專家學者、前政府官員、商界人士進行了密集的互訪交流。

在一軌半層面,11月17日,2024中美政黨對話在深圳舉行。中共中央對外聯絡部部長劉建超出席對話並行表主旨講話。中聯部副部長陸慷主持對話會。來自中方部委、高校、智庫以及美國民主共和兩黨戰略界、企業界人士等50余人進行了深入建設性的交流。

現場照片顯示,美國亞洲協會董事會聯席主席約翰·桑頓,美國前駐華大使、聯邦參議員博卡斯,美國前助理國務卿幫辦華自強等參加了對話會。

11月17日,2024中美政黨對話在深圳舉行。圖源:中聯部網站

將視野拓展至二軌層面,中美雙方的交流互動則更加密集。11月15日,據亞洲協會主席兼CEO Kyung-wha Kang的社交媒體動態顯示,外交部原副部長傅瑩與中國人民銀行前副行長、國際貨幣基金組織前副總裁朱民率團赴美國亞洲協會政策研究所中國分析中心,與美方專家探討中美關系動態。

與此同時,「長江-密西西比河流域對話會」和「落基山務虛會」第三次對話分別在美國田納西州和科羅拉多州舉辦。中美專家學者以及前政府官員圍繞兩國關系及各領域的危機管控等課題進行研討。

澎湃新聞了解到,就在當地時間12月2日下午,復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯教授在加州大學聖地亞哥分校21世紀中國研究中心與著名中國問題專家謝淑麗(Susan Shirk)教授圍繞美國大選後的中美關系走向進行交流。吳心伯表示,謝淑麗認為在杜林普第二任期,中美關系仍有機會。

值得註意的是,不僅有中國專家赴美存取,多位美方專家、前政府官員也來到中國進行交流。

11月中下旬,2024年「中美經濟二軌對話(第二十九次會議)」、「中美民眾對話2024」、「2024香港中美論壇」等交流對話會相繼在華舉行。美中關系全國委員會會長史蒂夫·歐倫斯,美國百人會主席、美國前商務部部長、前駐華大使駱家輝,美中貿易全國委員會會長克雷格·艾倫,美中關系全國委員會董事會主席、第十二任美國貿易代表白茜芙等美方人士出席上述部份活動。

除了智庫學者、前政府官員的對話外,年輕一代的交流也受到關註。11月11日至12日,第十四屆中美青年外交官對話在浙江舉行,中美16名青年外交官圍繞未來四年中美關系進行交流。

年輕一代的開放心態和潛在影響力或將成為未來中美關系改善的關鍵驅動力。香港大學當代中國與世界研究中心主任李成教授認為,冷戰思維在年輕人群體中並不常見,他們有更多意願與中國年輕人互動。11月22日,他在北京舉行的「中美民眾對話2024」上指出,「教育與開放對話是打破偏見、增進理解的有效途徑」。

同一場活動上,清華大學黨委常委、副校長楊斌則強調了高校管理者和學者交流的重要性。澎湃新聞註意到,11月中旬,同濟大學、武漢大學校領導均率團赴美存取,與美國高校管理者就拓展友好交流和務實合作進行了探討。

從智庫、學術、文化到民間各領域的交流來看,兩國人民對於對話合作的願望並未減弱。這不僅有助於增進兩國理解,還能提供更多理性聲音。

美國專家對杜林普2.0的擔憂

自11月7日宣布蘇珊·威爾斯出任白宮幕僚長,到23日提名布魯克·羅林斯擔任農業部長,杜林普在不到三周時間完成內閣組建,其中有不少對華強硬的鷹派人士。

趙明昊介紹,美方專家關註的主要有兩方面,一是中國國內近期釋出的一系列經濟刺激舉措;二是中國計劃如何應對杜林普2.0的對華戰略。

他表示,「我所接觸的美方專家普遍認為,杜林普上台後仍會延續對中國的所謂大國競爭戰略。他們比較擔心的是,杜林普第二輪的關稅沖擊,以及新政府中的鷹派人物是否會對中美關系的企穩態勢造成沖擊,再或者中美間的對話渠道是否會受到影響,甚至中斷。」

「在南海問題上,由於杜林普在國務院、國防部提名一些強硬的鷹派人物,拜登政府與杜林普政府是否會在相關政策上平穩過渡?這是美方專家的擔憂之一。」趙明昊舉例說道。

另一方面,在趙明昊看來,杜林普就任後實施的對內對外政策或許也會讓美國自身面臨一些動蕩沖擊,「雖然杜林普團隊宣稱上台後要對中國實施‘戰略脫鉤’,但是放至現實層面,這很難做到。中國在全球供應鏈中的地位,短期內是難以改變的。」

他提出建議,「基於這樣的情況,我們(中國)需要更加全面地看到美國國內可能發生的變化。在應對來自杜林普2.0壓力的同時,是否可以考慮把更多精力聚焦於自身發展以及推進高水平開放。」

除了經貿領域,人文交流也是杜林普2.0的最大不確定性之一。在杜林普的第一任期,中美人文交流深受雙邊關系影響。在拜登任期,中美人文交流的形勢有所緩和,但仍處於低迷狀態。

趙明昊告訴澎湃新聞,此次赴美交流討論的主題之一即為人文交流的安全化挑戰。「總體來看,美方的專家對中美人文交流前景並不樂觀。」他表示,目前人文交流越來越受到安全議題的影響,除了外交部、國務院、教育部層面,美國還將其關聯至國土安全部、海關和移民執法機構。

11月26日,美國康奈爾大學釋出一份聲明稱,杜林普就職後美國移民政策可能發生重大變化,並建議國際學生、教職員工做好準備。聲明指出,預計新一輪旅行禁令可能在杜林普就職後不久生效,除了其第一任期內禁令涉及的國家外,中國和印度等新國家可能也被加入目標名單。

人文交流是中美關系的長期前景。趙明昊表示,「如果美方認為中美關系前景不好,或者美國企業在華的商業利益會縮小,再或者是美國學生認為到中國留學後無助於事業發展,自然會影響中美人文交流的長期動力。這是多方因素互相關聯的。」

因此在趙明昊看來,中美人文交流需要更具韌性的互動,「這種‘韌性’來自中美關系穩定、健康、可持續地發展,由此著眼才能為人文交流註入真正的動力。不能完全單一地靠政府,必須要有比如經濟商業的持久動力去推動,對方才願意來。」

「雙方政府能否建立一些新的對話溝通渠道,有針對性地解決問題。」他說道。

11月27日,美國國務院網站將赴華旅行提醒由三級降為二級。對此,外交部發言人毛寧在28日的例行記者會上表示,中方認為此舉有利於兩國人員正常往來,「我們歷來反對人為制造‘寒蟬效應’,希望美方繼續為促進兩國人文交流創造更多便利。」

澎湃新聞記者 楊文欽

(本文來自澎湃新聞,更多原創資訊請下載「澎湃新聞」APP)