瓦爾哈拉神殿,位於德國巴伐利亞州多瑙河畔的群山之上。該神殿由巴伐利亞國王路德維希一世(Ludwig I 1786—1868)委托利奧·馮·克倫澤(Leo von Klenze 1784—1864) 設計,同比復制了古希臘古典時期雅典衛城的帕特農神廟,擁有近200個紀念牌匾和半身像。

圖1 瓦爾哈拉,攝於約1900

通向瓦爾哈拉(圖1)的路有兩條,一條繞山而行,一條自山腳而上。山路可以車行,從山背蜿蜒而上,穿行於農田和樹林之間。山路的盡頭是一個露天停車場,一條步道從停車場邊緣沒入林間。沿著小路而行,越過林間後豁然開朗,白色的瓦爾哈拉就立於一片青草地中,典雅而美麗,就如眾多古典神廟一般,毫無意外之處。沿著神廟柱廊行至正面之後,眼前所見迅速轉變為一望無際的田野,寬闊的多瑙河從山腳平緩流過。在神廟巨大的柱列和極簡的幾何形態對應下,天地中仿佛鳴奏著貝多芬命運交響樂之澎湃的樂章,瓦爾哈拉的平凡也就此奇跡般地轉化為非凡(圖2)。

圖2 瓦爾哈拉外觀,攝影 馬寧 2019

從山腳而上的路沿坡而上,與寬闊陡峭的台階銜接,階梯的盡頭聳立著瓦爾哈拉。在山勢和多歷克柱廊的映襯下,瓦爾哈拉的山墻就像山的延續,以眾神之殿的形態,成為這河畔群山的山巔。向上攀爬的行人有的體力充盈,奮力而行,有的疲態盡顯,欲行又止,轉首回眸之間,皆是氣喘籲籲的蕓蕓眾生。向上看去,梯道盡頭的瓦爾哈拉雖然高高在上,但並非遠不可測,而是一個可望又可及的神殿(圖3),瓦爾哈拉的建造者對此應已有「預謀」。

圖3 階梯上的瓦爾哈拉,攝影 馬寧 2019

瓦爾哈拉神殿由巴伐利亞國王路德維希一世(Ludwig I 1786—1868)委托利奧·馮·克倫澤(Leo von Klenze 1784—1864) 設計,同比復制了古希臘古典時期雅典衛城的帕特農神廟。戲劇性的是,如今的帕特農僅剩余些殘墻斷柱,常年在維修架的扶持中,勉力支撐著古希臘文明崩塌後存留的余暉與悲涼(圖4)。帕特農神廟建成的2000余年後,德國人又復刻了帕特農神廟,能讓人在遠離雅典之地的多瑙河畔,品味帕特農神廟的軀體,卻感受不一樣的意境。雖然瓦爾哈拉復刻了帕特農的理性、對稱、均衡、肅穆與威嚴,但卻塑造了不同於帕特農的品質。身為古希臘建築的最高典範,帕特農的理性發於哲思——與感性對應,造就了一種維持萬物存在的本源認知。瓦爾哈拉神殿的理性並不同於此,一方面出於政治,巴伐利亞曾於1806至1813年間加入法國保護的萊茵聯盟而對抗普魯士,這段歷史成為德國政治分裂和恥辱的烙印。路德維希一世建造瓦爾哈拉神廟並供奉德語系傑出人物的一個重要目的,是以此凝聚日耳曼民族,用理性來審視歷史;另一方面則出於大社會氣候,順流於古典主義思潮與工業革命掀起的巨浪。

圖4 帕特農神廟遺址,始建於公元前447-公元前432年,攝影 Aurora 2018

歷經文藝復興人性復蘇的浸潤,宗教革命戰爭中血與火的百年熔爐,土崩瓦解的神權與王權失去制約科學發展的能力。我們只需稍稍回顧伽利略和哥白尼的歷史,就可以理解,科學雖然在過去有過黃金時代,但在古典文明之光奄奄一息的中世紀夾縫求生。文藝復興之後,尤其從啟蒙時代開始,科學才破繭而出,成為推動歷史行程的重要力量,也塑造了全新的社會秩序。法國啟蒙主義者笛卡爾(René Descartes 1596—1650)用 「我思故我在」,簡單直白地重設了人的存在。笛卡爾用數學來思考哲學,用這兩者來解釋世界和自我。他所建立的直角座標系既能把數學變量轉化為影像,也在0到無窮大與無窮小的正負象限延展中,開拓了一條理解世界的路徑,這與老子的「道生一、一生二,三化萬物」有著驚人的數理相通。這種思考所定義的存在已遠遠超越肉身、地域與時空,也徹底覆寫了人對自我的認知。

圖5 哥貝克力石柱,馬寧摹繪

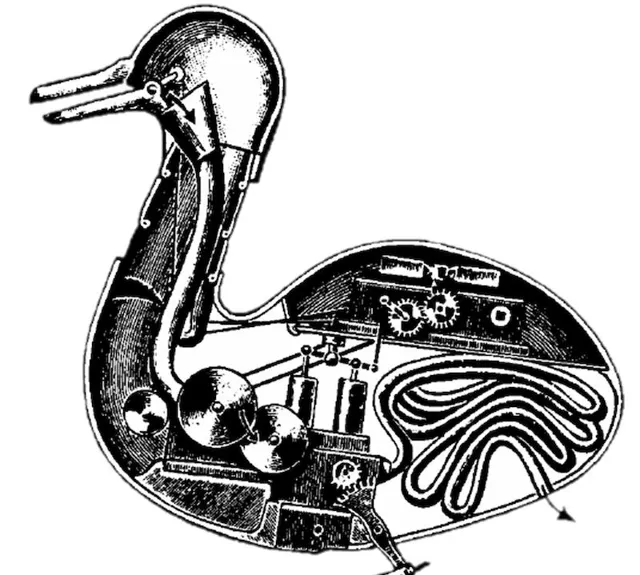

自遠古時代以來,世界範圍內很多民族的創世神話大多有著一個共通之處:人並非自然前進演化而成,而是神根據自身形象創造的物種,因此具有一種優越於萬物的「神子」身份。早在距今約12000年前的史前時代,在一個位於土耳其名為 「肚丘」的哥貝克立石陣中,有一些原始人制作的巨石柱上,雕刻一些刻著人類手臂和腰帶的影像(圖5)。根據考古學家的判斷,這些石柱應為史前神像。在此基礎上可以發現一個有趣的現象,既然神用自己的形象造人,人也可以根據自己的形象造神。隨著思想啟蒙,「神子」的身份不復存在,而是將人理解為理性的機器。早在1738年,法國工程師與發明家雅各·德·沃坎森(Jacques de Vaucanson 1709—1782)的「機器鴨」問世(圖6);10年後,法國機械唯物主義者和哲學家梅泰利(Julien Offroy de La Mettrie 1709—1751)的著作【人是機器】(L’Homme-Machine1748)在荷蘭出版。書中的人是一部能自己發動的機器和一台活著的永動機模型,依靠體溫推動,食料支持。 在梅泰利的認知中,「人就是一台機器,整個宇宙中只存在一種物質,僅僅以不同的方式而顯現。」

圖6 雅各·德·沃坎森,機器鴨示意圖,機械鴨子 1738

時至今日,機器鴨與【人是機器】成為機器人發展史中的裏程碑,現代人以自身形象制造機器人,並日以繼夜的嘗試把意識灌註給機器人的同時,覆寫著神以自身形象造人的遠古傳說。當人們用科學與理性定位自身存在時,德國學者溫克爾曼(Johann Joachim Winckelmann 1717—1768)提出一種回應時代的表達方式:「對我們而言,唯一一條可能的,通往偉大的道路,只有效法古代,」這裏的古代特指古希臘的古典時代。從中可以看到瓦爾哈拉建築樣式的兩個源頭:一個回歸古代,在歐洲文化的古希臘文明母體中尋求精神依托;一個立足於科學理性並以此看向未來。這正是瓦爾哈拉的建築樣式歸屬於古典主義建築的原因,但這僅僅是從瓦爾哈拉的外觀形式來分析。

圖7 持冠的女神,瓦爾哈拉內部,攝影 馬寧 2017

圖8 瓦爾哈拉多立克柱列,攝影 馬寧 2019

帕特農神廟的內部空間被柱列劃分為三條廊道,雅典娜神像立於中廊的盡頭。整個空間裝飾簡樸,井然有序,昏暗中凸顯神之奧秘。瓦爾哈拉神殿內部則是開闊通透,裝飾富麗堂皇,且充滿世俗生活的情趣。丟勒等眾多日耳曼語系傑出之人的胸像一排排貼墻而放。墻前的高台端坐著美麗的女神,她手持著桂冠向外輕輕揮出,仿佛要把這神的榮譽拋戴在殿堂中凡人的頭上(圖7)。建築內部充盈著一種人的溫情,這使得在場者不禁疑惑:這座古典主義建築中,為何會充沛著如此濃郁的人間情感?而在瓦爾哈拉之外,在建築幾何形體與周邊千變萬化的大自然中,更能體會一種充斥於天地中的激情(圖8)。

圖9 群山中的瓦爾哈拉,攝影 馬寧

圖10 多瑙河畔的瓦爾哈拉, 攝影 馬寧 2019

理性歸於古典主義,激情歸於浪漫。在很多藝術史研究中,古典主義與浪漫主義是兩個互不相容的對立流派,代表兩種觀望世界的不同視角。理性主義認為唯有能清晰洞察的事物才是真實,情感與靈魂微不足道,大自然也僅僅是支撐工業發展的資源。 而浪漫主義則把情感視為觀照本源的媒介,把大自然視為滋養身心與靈魂的家園。這兩種思潮因此形成了涇渭分明的風格。但瓦爾哈拉與其所在環境的融合卻創造了一個相互交織的格局:古典主義與浪漫主義不再各自為陣,而是理性與感性的完美融合。而當觀者置身於河流對岸回望神殿時,這種融合感更為典型:田野中看到的瓦爾哈拉是一座坐落於連綿群山中白色的殿堂(圖9、10),雖然有些孤寂,卻在大自然的懷抱中又顯溫情。如置身於多瑙河畔回望,聳立於對岸山巔的瓦爾哈拉變為了彼岸,超越理性與浪漫的纏結,將瓦爾哈拉化為北歐神話中的英靈殿。事實上,瓦爾哈拉就是英靈殿的稱謂。在北歐神話中,英雄的亡魂會進入英靈殿。站在河岸眺望瓦爾哈拉時,營造出一種跨越界河,進入英靈殿的意境(圖11)。

圖11 透納,瓦爾哈拉,布面油畫,約1843

對瓦爾哈拉的認知會隨著場景和視角的變化而變,衍生和發散出不同的思緒,這僅僅是建築現場研學中情境聯想的一個例證。但是,建築現場的情境聯想並不局限於某一具體區域,還會隨著思考跨越具體的地理限制,將完全不同空間中的建築相聯系。例如,在羅馬、佛羅倫斯和布拉格城外霍拉的建築中,會產生關於永恒與瞬時的隨想。

(本文作者為雲南藝術學院美術學院美術學系系主任)

馬寧

(本文來自澎湃新聞,更多原創資訊請下載「澎湃新聞」APP)