【文/觀察者網專欄作者 周德宇】

中國外交部8月24日宣布,應中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅邀請,美國總統國家安全事務助理沙利文將於8月27日至29日訪華,舉行新一輪中美戰略溝通。值得提醒的是,這是美國總統國家安全事務助理時隔八年再次訪華,也是沙利文在國安事務助理任內首次訪華。

作為美國總統國家安全事務助理,也就是我們常說的總統國家安全顧問,沙利文的職責是為美國總統在國家安全方面提供解決方案,制定和執行政策,是影響總統決策的關鍵人物。但看看眼下美國在國際戰略方面的捉襟見肘,很難說沙利文很好地履行了自己的職責。

別的不說,就拿以色列來說,早就不聽美國的命令了,拜登甚至在電話裏對內塔尼亞胡破口大罵。中東局勢搞成這樣,不知道這時候拜登會不會想起一年之前,沙利文曾經自信宣稱,「中東地區二十年來從未如此平靜。」然後沒過幾天,阿克薩洪水就攪亂了美國人的中東規劃,甚至波及了美國國內政治,最終給拜登半截入土的連任前景添了一鏟子土。

當年美國從阿富汗倉皇撤軍,拜登團隊還能甩鍋給杜林普,說是他們只是給杜林普收拾殘局,雷都是前任埋的。這次中東局勢爆炸,他們就真沒鍋可甩了。布林肯和沙利文這些奧巴馬時期就開始參與治國理政的資深人士,其表現說到底跟他們鄙視的杜林普時期的那些草台班子,也沒本質區別。

很多人對於美國「國師」的認知,可能還還停留在喬治·凱南和基辛格那代人,覺得美國外交團隊一定都是國際戰略大師。所以也有人會想,以前美國多少還有些像樣的戰略大師,怎麽現在就只有沙利文這種草包了?

其實這一點也不奇怪,拋去濾鏡,所謂的美國外交團隊本來就是這種水平。因為他們從一開始就沒正經學到什麽東西,在工作中也沒練出什麽東西,不學不練自然就不會。

「大師」們都學些什麽?

說到這些美國「國師」們都學了些什麽,作為一個在美國拿了政治學博士學位的人,還是稍微有點發言權的。

先說沙利文,他是個標準的科班出身的外交官僚,在耶魯讀的政治學本科,又去牛津拿了個碩士學位。雖然他還是跟大部份美國政客官僚一樣,先去做了法律工作才被拉進了政壇,但至少他是受了正經的相關教育。

沙利文是1998年從耶魯畢業,2000年從牛津畢業。那個時代的美國國關教科書、國關教程以及所謂的經典書目,跟我2015年在匹茲堡大學學習的東西,其實沒有本質區別,都是冷戰之後「歷史終結論」的產物。

你可能會以為美國「國師」們在學校裏學的,應該都是喬治·凱南或基辛格這些人搞的大國戰略,研究美國如何才能提升國力與其他國家競爭。但現實是,這些所謂的「地緣政治」、「國家戰略」,只占課程的一小部份,剩下絕大部份課程是留給國際組織、國際法、國際政治經濟學這些東西的。當代國關最熱門的話題是「人權」和「環保」這類,而不是「戰爭」和「國家」。

喬治·凱南和基辛格

至於國際關系中所必備的歷史、地理以及各國國別研究,那更是下水道中的下水道。當初我們系研究俄羅斯的老教授退休前最後開了一學期俄羅斯研究的課,結果系裏就我一個人報名了。有個同學還詫異地問我,「啊?現在還有人關心這個話題嗎?」

為什麽會這樣?因為對冷戰後相信歷史已經終結的美國人來說,這個世界上的大問題已經都解決了,剩下的都是小修小補和唱贊歌了。對於那個時代的國關學生來說,他們的任務不再是幫助美國贏得大國競爭,因為大國競爭不存在了,美國主導的國際秩序將萬世永存。在這樣的情況下,美國的國關人只需要為美國和盟友協調一些小矛盾,幫助美國鎮壓一些不聽話的小國,管理一些治安戰級別的地區沖突,給美國的一切行為尋找所謂的「合法性」。

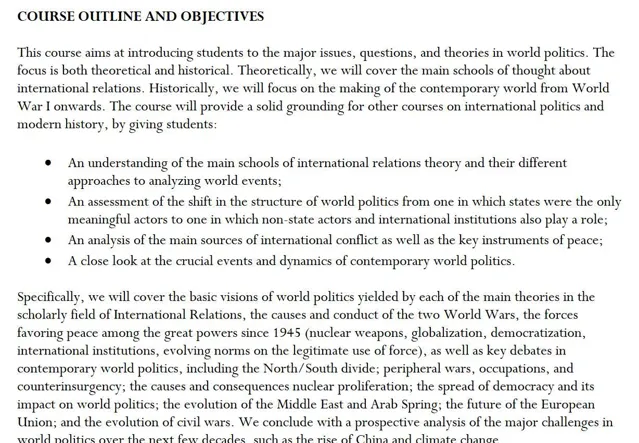

比如我隨手找了個2017年耶魯大學國際關系導論這門課的課程介紹,裏面是這麽描述的:

「我們將覆蓋每個國關學派主要理論對世界政治的基本認知,兩次世界大戰的原因和過程,1945年以來有利於大國和平的原因(核武、全球化、民主化、國際制度、對合法使用武力的規範演變),以及當今世界政治的關鍵爭論,包括:南北差異;邊緣地區戰爭、占領以及反叛亂;核擴散的原因和結果;民主的傳播和對世界政治的影響;中東的演變和阿拉伯之春;歐盟的未來;以及內戰的前進演化。課程結尾我們將對未來幾十年世界政治的主要挑戰進行前瞻分析,比如中國的崛起和氣候變遷……」

反過來講,那些強調「國家利益」和「硬實力」、被稱為「現實主義」的理論,那些認為國際社會是永恒的無政府主義狀態因而需要思考大國競爭的人士,在冷戰後的美國國關學界和政界,經常是處於弱勢的。

得勢的是所謂的自由主義者,鼓吹美國不是靠霸權,而是以德服人,建立起了萬邦歸順的自由主義世界秩序。霸權總有衰落的一天,但美國的秩序是特殊的、永恒的。所以那個年代,就連現實主義者,都得諂媚地說美國的霸權不一樣,美國的霸權是歷史上前所未有「仁慈」的,因而也會成就歷史上前所未有的永恒。

美國人之所以沈迷意識形態鬥爭,做出無數看起來殺敵八百自損一千的毫無國家利益可言的事情,是因為他們如同教徒一般,相信冷戰的勝利來自於他們對意識形態的虔誠,而不是來自於物質層面的追求。

所以如果你看到美國「國師」們看起來對各國一無所知,對歷史地理毫無概念,這很正常,因為他們這個年代的人在潛意識裏就覺得這些事情不重要。在冷戰結束的年代,主流的觀點是認為全世界都會變成美國,在文化上學習美國,在政治上順從美國,在經濟上服從美國,這是人類文明的發展方向……我即世界,那為什麽要關心別的國家?如果你看到這套邏輯在當代中國都有那麽多人信,你就可以想象一下在美國有多少代人被這樣的思想影響。

在沙利文上學的年代,美國還沒經歷9·11,這套歷史終結論是無可置疑的,他們學到的和他們所信的、所做的是一致的。但是到我去美國上學的年代,情況就稍有不同了。雖然我們學還是自由主義那一套美國永遠站在道德高地的理論,但是美國同學自己也清楚美國維持秩序靠的是「dirty work」,知道國際關系不是在餐桌旁就是在選單上。

於是一談到人權和國際法,大家就不得不精神分裂,一邊承認美國到處侵犯人權和國際法,一邊又認為各國都要接受美國主導的國際秩序。有一次我問一個美國同學,美國自己侵犯人權怎麽辦呢,誰來制衡呢?他憋了半天然後說,還是有的,比如美國一侵犯人權,中國就會出白皮書然後在聯合國上罵美國……

所以幽默的就是,我們中國人所熟悉的基辛格在美國的名聲非常差,因為他讓美國在越戰中越陷越深,推動了美國在世界各地的顛覆活動,美國的自由主義者們認為這太不道德太不講人權了。但是一談到美國在冷戰後以人權為名的顛覆活動,大家又不說話了。

如果所謂的「國際戰略大師」是被批判的物件,那你怎麽可能指望培養出下一代國際戰略大師呢?

「大師」們都做些什麽?

當然,有人要說了,你學是一回事,做是另一回事,大師得靠實踐歷練。但是這對於美國新一代國關人就更沒譜了。

比如你看沙利文的履歷,他畢業之後根本沒有去搞國關,而是先去耶魯做了法學人上人。法學畢業之後,沙利文再去從事了一圈法學相關工作,最後給議員做顧問,因此認識了希拉里。搭上希拉里這條線之後,沙利文先是給民主黨做了競選顧問,因為希拉里做了國務卿,他才跟著老板開始做回了國關老本行,並在隨後成了時任副總統拜登的顧問。

所以跟絕大部份當代美國官僚政客一樣,沙利文之所以在現在這個位置,根本上不是因為他的業務能力,而是因為他的政治能力,因為他跟對了老板也知道怎麽跟老板。至於沙利文在拜登任期前的外交歷練,只能說他花在旋轉門上給別的公司做顧問的時間更長一些。即便沙利文號稱擅長處理中東問題,但他壓根就沒在中東長期派駐過,只不過是參與了伊核協定蹭了個成績罷了。

而且說到底,學界的不靠譜是一定會影響政界的,這是一個互相影響的過程。一方面,對國際事務一無所知的職業政客們,他們想要了解這世界發生了什麽,自然只能是尋求所謂的專業人士的意見。而這些專業人士的素養如果參差不齊,自然會反饋到政界,影響他們的認知。

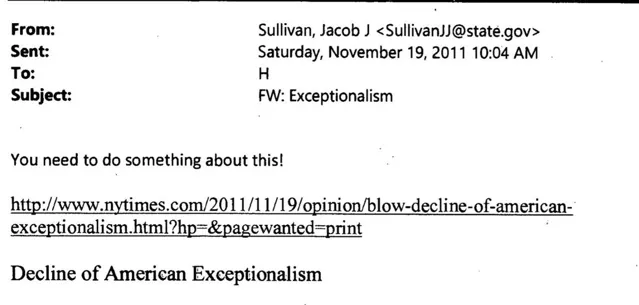

比如希拉里郵件門的時候,從暴露出來的郵件中可以看到,她天天在郵件裏面推薦和被推薦的閱讀內容沒有什麽特別之處,無非都是她在主串流媒體上看到的那些由學者和專欄作家寫出來的東西。而且顯然她也沒什麽鑒別能力,有些她推薦的「Good Piece」「Must Read」跟你能看到的自媒體「深度好文」沒什麽本質區別。

有意思的是,2011年沙利文在郵件裏給希拉里分享了一篇紐約時報的評論,評論題目是「美國例外論」的衰退,沙利文轉發的時候說:「你得為這個做點什麽!」2016年的時候希拉里確實做到了,雖然是反方向的

另一方面,美國在冷戰之後的那種歷史終結論心態是全方位的,從上到下的。國關學界對大國競爭的忽視和對當前秩序的無限自信,反映的自然是包括政界在內的全社會普遍心態。

所謂生於憂患死於安樂,冷戰時期很多美國人是真的相信他們面臨著生死存亡的鬥爭,自然會更有動力去研究如何在鬥爭中獲勝。而對於冷戰後期成長起來的這幾代人來說,他們活在美國看似統治全世界的環境裏,自然沒有什麽心思去想那些有的沒的。

你當然會看到美國人談論競爭談論戰略談論一切,但是他們的一切認知都建立在一個前提上,就是「美國沒有對手」,過去、現在、未來都沒有。而如果沒有對手,那麽任何戰略的討論都只能是過家家的智識遊戲。

所以你會看到當代美國的外交政策不停地幹著坑害歐洲盟友、促成中俄團結、並在第三世界四面樹敵,這些能氣死冷戰時期美國「國師」的事兒,因為他們腦子裏面的認知就是「美國沒有對手」,所以美國可以為所欲為而不用遭遇任何懲罰。

人類對世界的認識永遠是基於此時此地的,他們會把自己所在的短暫瞬間當成永恒,並且反過來用這樣的想法去解讀過去和預測未來。而我們當前所看見的,這幾十年來的美國普通人、美國學者、美國政客,以及被這些人所影響的全世界很多人,他們當下的世界觀,本質上都是冷戰後這短暫的十幾年裏,毫無挑戰的美國霸權所培養起來的。而這種世界觀一旦固定下來,即便美國在911之後開始不斷遭遇問題,他們也會訴諸自己從前的世界觀來為其辯護和開脫。

世上本沒有大師

當然,說到底,人們對於「美國戰略大師」的想象,很大程度上也是時代的產物。基辛格蹭到了中美建交,福山的「歷史終結論」蹭到了冷戰的勝利,亨廷頓的「文明沖突論」蹭到了「911」事件的發生。不是說這些人沒有水平,但最重要的事情在個人能力之外。

如果美國輸了冷戰,那喬治·凱南他們就不是大師而是小醜了。正是因為美國有了霸權,美國霸權的參與者們才會被捧上來,而不是這些參與者們決定了美國的霸權。

當然,被譽為美國針對蘇聯「遏制政策」的設計師,凱南是實際在蘇聯以及東歐國家派駐過的,這點就比當代很多美國官僚政客強了。但凱南之所以能夠得勢,本質上講不是因為他的「長電報」真的對蘇聯有多懂,他對蘇聯政治運作的理解很大程度上靠腦補和私貨,而是因為對蘇友好的羅斯福已經死了,他在「長電報」裏鼓吹的蘇聯侵略性和對蘇敵對政策符合杜魯門政府的口味。

而遏制政策本質上也是個自我實作的預言,美國看蘇聯在侵略,蘇聯看美國也是一樣的。當美國認定蘇聯所有的外交友好都只是故作姿態從而加以無視的時候,蘇聯自然也會得出相同的結論。鐵幕的降臨並非個體的善意能夠改變的,但也並不是如同凱南所說的那樣只是由蘇聯一方的惡意所造就的。

就好像古巴導彈危機的時候,堅尼地曾經跟國家安全顧問邦迪抱怨,「蘇聯怎麽能這樣侵略我們,竟然在古巴放導彈。要是我們在土耳其放導彈,他們會怎麽想?」而邦迪不得不提醒堅尼地,美國早就在土耳其放過導彈了。

同樣的冷戰故事放到現在也是一樣的。當北約一步步東擴直到在2014年發動顏色革命顛覆了烏克蘭政權,當前俄烏沖突的爆發就已經是註定的了。當然美國人特別是民主黨人永遠會翻來覆去地念叨是俄羅斯人先動的手,他們甚至在2016年「幹預」了美國大選。

某種程度上講,俄羅斯確實幹預了美國大選——特別是當杜林普天天念叨著美國對俄羅斯的制裁和對烏克蘭的幹預,換來的是通貨膨脹和財政流失的時候。

這種事情是不會發生在冷戰時期的美國的。當列根當年喊出蘇聯是邪惡帝國的口號時,他收獲的是全國的支持而不是拆台,遭受通貨膨脹的也不是美國而是蘇聯。

那些冷戰時期培養出來的所謂美國戰略大師,他們之所以成為大師,是因為時代讓他們成為了大師,是因為美國的強大國力和蘇聯的衰弱讓他們的所謂戰略得以實作。而美國之所以有強大的國力,又不能不追溯到美國從建國時期開始的掠奪和積累,美國各族裔勞工的辛苦,美國各界的智慧、團結、努力……

戰略很重要,但能實作的戰略才叫戰略,不能實作的叫做紙上談兵。而你能不能實作戰略,背後的決定因素就不止戰略本身。所謂的「國際戰略大師」這種說法本身就是貪天之功,一種唯心主義的包裝,一種冷戰「勝利」後美國人對歷史教訓的錯誤總結。

反過來講,國力要是夠強,再離譜的戰略也能實作。比如小布殊在9·11之後打完阿富汗又打伊拉克,即便我們現在都知道這種決策有多麽逆天,但當年美國的巔峰國力還是能讓小布殊把戰爭給贏下來。當然,美軍打阿富汗贏得有多快,最後從阿富汗倉皇撤離的時候就有多狼狽。國力雖然決定戰略,但戰略也會消耗國力。對於愚蠢的戰略,國力能撐得了一時,撐不了一世。

所以沙利文想成為戰略大師很簡單又很難。他的「中東平靜論」就是再無腦,只要美國能讓他說到做到就可以了。美國今天要是能管住以色列,讓中東各國停火,那沙利文他們就可以進國關教材了。

但是對於現在連胡賽武裝都打不掉的美國,連總統都要被以色列總理氣到罵街的美國,連本國選舉都要引發內戰想象的美國,這著實有點難。