長期橫亙於南韓社會卻被忽略的大象原形畢露

12月3日深夜至4日淩晨,南韓突如其來的「六小時戒嚴」,吸引了全世界的目光。在那個「緊急戒嚴之夜」,每一幕都像電影畫面般超現實,社交媒體無死角的即時直播更增添了戲劇性。戒嚴軍乘坐直升機降落在國會前庭,全副武裝的士兵破窗,試圖進入國會大廈,普通市民深夜迅速集結,與軍隊對峙……這場「戒嚴風暴」,荒誕到讓人難以辨別是現實還是影視劇。

「六小時戒嚴」風波後,不僅南韓社會,全世界都在追問同一個問題:「尹錫悅為什麽這麽做?」然後,即便最了解尹錫悅的總統府高級幕僚、執政黨領袖、保守媒體【北韓日報】等,第一時間都陷入震驚,難以理解他不惜「自毀」的瘋狂之舉究竟為何。

從常識角度來看,這場潦草的「政變」似乎毫無準備,是從開始就註定失敗的魯莽之舉。事後披露的資訊顯示,陸軍參謀總長樸安洙甚至與普通民眾一樣,直到看總統發表緊急電視講話後才知曉實施戒嚴,以及自己被任命為戒嚴司令官。「戒嚴令」頒布後,包括戒嚴軍在內的各部門行動混亂、遲疑不決,以致在一團混亂中,190位國會議員迅速齊聚國會,並以迅雷之勢透過了解除戒嚴的決議。

從民意層面來看,此次「戒嚴令」傲慢地挑戰了南韓社會共同的底線,激起了對軍事獨裁統治時期沈痛的集體記憶,從而使得不同政治光譜的民眾迅速且空前地團結在了尹錫悅的對立面。當晚,透過社交媒體,人們見證了民眾與戒嚴軍對峙的堅決果敢,也目睹了令人忍俊不禁的特種兵笨拙爬窗等「怠工」場面,以及個別士兵撤退時對市民鞠躬致歉的場景。

從法律角度來看,此次緊急戒嚴令存在明顯違法、違憲之嫌。根據南韓憲法第77條第1項,戒嚴令的頒布需滿足「戰時、戰亂或相當於國家緊急狀態」的前提條件,這顯然難以成立。「戒嚴令」第一條「禁止國會及地方議會、政黨的活動以及一切政治結社、集會和示威」,也被詬病為「復刻樸正熙或全鬥煥時代布告的法盲條款」。此外,1997年針對全鬥煥、盧泰愚的「世紀審判」後,南韓取消了叛國罪和軍事叛亂罪的訴訟時效。這意味著,即便戒嚴成功執行,尹錫悅及其同謀日後也難逃法律制裁。

但當事件足夠荒誕,總會激起坊間八卦玩梗的熱情與揣測,有人將其解釋為尹錫悅在執政危機下的荒腔走板、酗酒導致的認知障礙、受人蠱惑蒙蔽,也有人將其歸因於第一夫人金建希,戲稱尹錫悅「一怒為紅顏」雲雲。然而,驅動尹錫悅冒天下之大不韙的動因,即便難以從常識、民意、法律等「理性」角度出發理解,也並不能只從上述個人「脫軌暴走」的「非理性」層面加以解釋。

眾說紛紜中,我們不妨換一種思考方式:尹錫悅為何「非理性」地選擇戒嚴這一軍事手段,而非他本人或更擅長的司法或政治手段來達成目標?當我們不執著於探尋他的動機,而從他選擇的手段——「戒嚴令」入手,或許更有助於理解這一鬧劇,及其背後折射出的南韓社會的深層結構性特征。

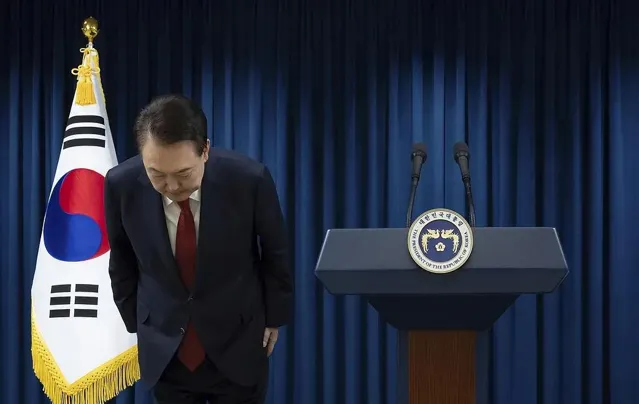

當地時間12月7日,南韓總統尹錫悅發表講話向南韓民眾道歉,承諾不會有第二次戒嚴

「冷戰幽靈」

何為戒嚴?在南韓,它意指在戰時、戰亂或與此類似的國家緊急狀態下,將特定區域的行政權或司法權移交給軍方,並可限制憲法所保障的公民基本權利的法律制度。與「戒嚴」一詞的含混性相比,英語「Martiallaw(軍法統治)」或德語「Kriegsrecht(戰時法)」從字面上更清晰地點明了其軍事統治的本質。戒嚴以法律的名義宣布並實施,這也意味著,由軍方接管、暫停憲法權利和民主程式的「特定區域」,並非「法律空白地帶」,而恰是「合法地帶」,即「法律被合法地懸置」的例外狀態。

早在一百年前,卡爾·施米特在其著作【政治神學】中即已洞穿例外狀態的本質是國家主權的彰顯——主權者是例外狀態的決定者,主權即例外狀態的決斷權。換句話說,現代憲法幾乎都規定了「緊急狀態」下的國家「法外之權」,南韓也不例外。

然而,對於在冷戰搖籃中誕生的南韓而言,以戒嚴為代表的「緊急狀態」卻是印刻在國家繈褓中的烙印。可以說,南韓戒嚴史也是一部伴隨著冷戰軍事獨裁而展開的血腥國家暴力史。

南韓最早的戒嚴始於1948年10月,距政府成立不到兩個月。時任總統李承晚為平息全羅南道麗水、順天地區及濟州島的「叛亂」,先後兩次宣布戒嚴。諷刺的是,當時南韓尚未制定戒嚴法(直至1949年11月才頒布)。據南韓學者金春洙的研究,早期戒嚴的法理依據源自日本帝國時期的「戒嚴令」,其實施則依賴韓軍中偽滿洲軍出身軍官的「焦土化作戰」經驗,同時也借鑒了1946年美軍在大邱實施的戒嚴程式與訓練,美軍亦實際扮演了顧問角色。

就這樣,在李承晚治下,日本明治時代的「戒嚴令」與美軍的Martiallaw在二戰後的南韓交匯,開啟了其冷戰戒嚴史。1948年至1954年,持續六年多的軍警圍剿「叛亂」導致濟州島10%以上人口死亡,這段歷史便是南韓作家韓江小說【不做告別】的原型。

自1948年成立以來,南韓政府總共釋出了16次戒嚴令,包括12次「緊急戒嚴」和4次「警備戒嚴」。除韓戰期間實施的幾次嚴格意義上的「戰時法」外,其余都與政治事件相關。從1960年李承晚鎮壓四一九運動,到1961年樸正熙發動軍事政變,再到1972年建立「維新體制」,及1979年樸正熙遇刺後新軍部長達440天的戒嚴。在半島分裂及與北韓軍事對峙的背景下,基於意識形態對抗的國家準則,為「緊急狀態」賦予了幾乎天然的合法性。借助「戒嚴令」,將一些特殊異見者排除在「良民」之外,政府便可在不經公眾或國會監督的情況下合法行使暴力,包括逮捕、刑訊逼供、鎮壓,甚至屠殺。更為殘酷的是,受害者、幸存者及其親屬因為社會的敵視與偏見,甚至不敢發聲喊冤。

然而,隨著20世紀80年代後南韓實作制度民主化及冷戰的結束,在當代南韓民眾心目中,充滿暴力血腥的戒嚴早已同「軍事獨裁」一道被掃入了歷史的垃圾堆。正因如此,12月3日深夜突然復活的「緊急戒嚴」,仿佛「冷戰幽靈」再現。南韓民眾對此下意識的錯愕、驚恐,繼而勃然大怒的情緒反應,更像是一種「見鬼了」的心情。

然而,對此次戒嚴毫無思想準備,也從側面反映出,沈浸於「已開發國家」「自由民主」等現代化敘事的南韓民眾,儼然忘卻了冷戰從未離去、南韓仍是一個處於分裂體系的「非正常國家」的事實。尹錫悅透過拙劣的表演提醒南韓民眾,他們並沒有如自己想象的那樣,已將冷戰歷史以及與冷戰緊密套嵌在一起的殖民歷史送進墳墓。

尹錫悅的「理性」

尹錫悅有一種獨特氣質,仿佛是一位從冷戰時代穿越而來的「遺老」。這在1987年民主化後南韓歷任總統身上極為罕見。

這種氣質或許與尹錫悅長期擔任檢察官的職業身份有關,而檢察官在冷戰時期常常扮演的便是肅清「敵人」的角色。作為總統,他不善溝通妥協,語言與行事缺乏政客常見的圓滑,看待內政、外交、甚至歷史問題時,也常常呈現僵硬的冷戰思維。他似乎總在樹立假想敵。對外,將北韓及所有「非自由世界」國家視作威脅;對內,將在野黨、進步人士及一切對其持批判態度者一概貼上「反自由勢力」、「反國家勢力」、「黑暗煽動勢力」的標簽。此次戒嚴的真實目的是與在野黨政治鬥爭,對外宣稱的名分卻是「鏟除反國家勢力」,「重建並守護已陷入深淵的自由南韓」。直到國會否決「戒嚴令」,並不得不宣布解除「戒嚴令」時,他仍渾然不覺做錯了什麽,反復宣誓與「反國家勢力」鬥爭的決心。

從尹錫悅一貫的言行邏輯可判斷,他並非失去理性的「護妻狂魔」,而更像是不斷重復著陳舊語言,遵循著歷史慣性的「冷戰遺老」;作為經驗老到的前法律界人士,他不可能不知此次戒嚴令違法甚至違憲的風險,讓他鋌而走險的「合法性」來源,很可能是淩駕於憲法之上的「隱形憲法」——根植於北韓半島分裂體系之上的【國家安保法】。

由於南北韓尚未宣布終戰,南韓至今仍是與北韓處於敵對狀態的準戰時國家。在南韓思想家白樂晴看來,北韓半島的分裂已在韓戰後的70多年「非戰非和」狀態下,在南北巧妙的伴侶關係中,逐漸演變固化為一種體制,他將之命名為「分裂體制」。

分裂體制的一個重要特征,便是雙方內部會不斷自我繁殖鞏固分裂的動能,從而使得分裂難以輕易化解。南韓的戒嚴史便是典型例證,軍事威權政府頻頻利用分裂現實制造「國家緊急狀況」,以合理化對國內反對者的鎮壓與壓制。分裂體制不僅影響政治,亦滲透進南韓社會與日常生活,並與各種社會結構與要素深度結合。譬如,義務征兵制與長期慢性的戰爭危機使得軍事文化滲入社會與家庭,不僅加劇了社會組織內部乃至性別層面的不平等,也加劇了日常的暴力。

分裂體制對法律層面的重要影響,突出體現在【國家安保法】中。同【戒嚴法】一樣,這部制定於1948年李承晚鎮壓麗水、濟州島「叛亂」背景下的法律,將「緊急狀態」合法化並套嵌至南韓的國家治理結構之中,一直延續至今。與大動幹戈的【戒嚴法】不同的是,【國家安保法】顯得分外日常且「溫和」,也正因如此,其危險性也更為隱蔽。白樂晴犀利地指出,【國家安保法】的核心問題並不在於對叛亂魁首處以死刑等可怖條例,而在於其「溫和」的第7條規定,對「贊揚、鼓勵」北韓主張或體制者最高量刑不超過7年。這賦予了檢方僅以觸犯「贊揚、鼓勵、同情」等暖昧字眼,便可合法實施拘捕的特殊許可權,也因其量刑不高,不引人註目而獲得社會的默許,從而成為一部日常的戒嚴法。而尹錫悅時刻掛在嘴上的「反國家」一詞,便來自這部法律。

由此觀之,尹錫悅的行為並非完全非理性。若從冷戰歷史慣性與北韓半島分裂體制下南韓的「國家理性」角度出發,我們便不難理解他執意鏟除「反國家勢力」的歷史與現實邏輯,這就是他的「理性」所在。只不過,或許近來戰雲愈發濃密的半島局勢與全球新冷戰氛圍,給了他某種錯覺。又或許他過於自大,竟魯莽地選擇了戒嚴這一最激烈且過時的軍事手段,以致於走向「自毀」的深淵。

當地時間5月19日,南韓京畿道楊州市檜巖寺,尹錫悅和夫人金建希出席佛教界活動

「大象原形畢露」

分裂體系下的南韓,盡管已邁入民主化時代,卻從未真正擺脫戒嚴所象征的合法國家暴力及其在日常生活的滲透。這一未竟的歷史,也許正是韓江被授予諾貝爾文學獎的原因所在。她以文學的方式直視並揭開了這一歷史的傷疤,並暗示了傷疤之下隨時可再度引發潰爛的病竈所在。而對於「冷戰遺老」尹錫悅而言,這一政治素人的魯莽之舉,也在無意間掀開了層層障眼紗幔的一角,使得長期橫亙於南韓社會卻被忽略的大象原形畢露。

正如白樂晴所言,如果南韓只滿足於制度民主化,卻不努力克服分裂體制,那麽前者無異於建立在流沙之上的城堡。這一觀點在此次「六小時戒嚴」風波中再次獲得了印證。如果此次尹錫悅選擇以某種方式挑起與北韓的軍事對峙或沖突,再以「戰時、戰亂或相當於國家緊急狀態」為由實施戒嚴,這場「政變」或許不會如此迅速地以鬧劇收場,但南韓社會也將為此付出沈重代價。

值得慶幸的是,真實的「戰亂」事態並未發生。可以預見的是,接下來如果國會未能表決透過針對尹錫悅的彈劾議案,南韓即將迎來如2016年底敦促樸槿惠下台時的大規模市民燭光集會。然而,如果目標僅停留在「下台」或「逮捕」尹錫悅,而缺少新的政治想象力與語言,那麽很可能仍將重蹈上次「燭光革命」的覆轍,選出下一位更聰明、更合時宜的「尹錫悅」。

(作者系北京外國語大學亞洲學院副教授、南韓-北韓研究中心研究員)

(來源:中國新聞周刊)