會的。

我比我弟大30分鐘。

聽我媽說,我生下來有7斤,而我弟只有6斤半,我媽還說,我吃她奶吃到一歲多,我弟只吃到6個月。

我媽說我弟太嬌弱了,她覺得很對不起這個孩子,我倆還有一個哥,大我們兩歲,父母要上班還要養育三個孩子很辛苦,在我和弟弟兩歲多的時候,我倆被父母送回鄉下奶奶家,說好了讓奶奶幫忙養一段時間。

在鄉下住了一兩周吧,父母來看我們,然後天晚了,他們推著單車準備回城。

我媽說她舍不得孩子,出了大門之後又回過頭來看了一眼,她看見我弟藏在大門背後露出來個小腦袋,見她回頭,弟弟倏地一下閃在門後不見了,等他們推了單車走,弟弟哇地一聲哭出來,又把掛著兩行眼淚的小腦袋探出來依依不舍,如是三番,我媽再回頭的時候就繃不住了,她回轉身,把這個可憐的小崽子抱在了車後座上,帶回到城裏。

我當時在哪兒,在幹什麽我媽沒說,可能是我沒哭?又或者也哭了她沒看到?那時候我可能沒有強烈地表現出對父母的依戀,她的關註度一直更多地在我弟身上。後面我看到過一種說法,說如果小孩子(包括小貓、小狗)總是被忽視,那他/它以後也就習慣了,不會再想著去父母/主人那裏爭寵,因為沒用,爭不到。

我在鄉下呆到7歲要上學的時候,爸媽接我回到城裏,那時的我已經不會向媽媽求取親昵和愛了,媽媽也不喜歡我,她說我犟,不聽話。

後來,媽媽教會我做很多家務,讓我成為她的好幫手。她脾氣急,教了幾次我還不會,又或者做不好的話,她就會打我罵我,罵我「笨慫,犟種」這些是輕的,再厲害的就是用手擰我大腿,我媽有點兒文化,要臉面,她不打我臉,(她也從來沒罵過我「不要臉」,三個孩子她都沒這麽罵過,氣急了她只會罵我們是「不要鼻子的壞東西。」)

我媽每次打我的時候,我都不跑,就瞪著仇恨的眼睛給她打,鄰居張姨不停地勸我趕緊認錯,我也不吭聲,心裏只想著:「我沒錯,要打你今天就打死我算了」。在我成年後,我媽曾經也說過好幾次數我小時候最可憐,挨打最多,但她接著就說我太犟,該打,打的不虧不冤枉。她說其實本來沒想打我來著,又或者並沒有想打我那麽多,但我死犟死犟,又不跑,就那麽恨恨地拿眼睛瞪她,她越來越氣,才會越打越多,越打越狠的。

我是家裏三個孩子裏挨打最多的,頭上背上身上都挨過很多很多打,後來大了肉長結實了,我媽打我不用手了,她說打我手疼,她用幾根手指頭來擰我大腿,一擰一團青紫。

有一陣子,家裏人都管我叫「釘子」,意思是我瓷錘笨種,他們甚至也懷疑和擔心過是不是打我頭打多了些的原因,給我打笨了,但也只是懷疑擔心那麽一下下,過後有事,還是照打不誤。我哥打我,也是打頭,拿他的拳頭照我腦門子上使勁兒砸,包括很多年後,我們都成年成家了,一言不合他還這樣,我覺得他可能是相信了大人的那些玩笑話,從來沒有當我是親妹妹吧。

我這兩年也想過,我一個小孩子,為什麽那麽蠢,怎麽就會挨打不跑呢,這世上怎麽就有這麽傻的人啊?想來想去,總想不清楚,後來又想了很多很多年,很多很多次,我才依稀有點兒明白,動物求生逃跑是本能,而我不跑,只有一個原因,那就是跑過之後被抓回來打得更慘,也或者還被威脅過「再敢跑就打死!」並且這樣的次數一定要足夠多,以至於我才會違背動物本能,定定地站著受打。

我家裏只有我挨打不跑,我哥我弟挨打都會跑,他們會求饒,求饒也管用,只有我不跑不吭聲,生受。

有一次看電視,貓戲老鼠,貓貓甫一松爪,老鼠是會跑的,再放再跑,多次放多次跑,直到最後老鼠知道沒希望了,才會放棄求生的掙紮,不再逃跑。所以哪有天生喜歡挨打的小孩子不知道跑呢?(寫到這裏,我真想穿越回去,抱抱當年的自己。)

那時的我一度以為自己是撿來的,因為好幾個鄰居叔叔,甚至有時候是我父母,他們在閑散時候,會多次地,很認真地告訴我,我是被一個撿破爛的陜西藍田媽媽丟棄的孩子,她養不活我了,就把我扔到垃圾桶,我現在的父母才把我撿到的。

一切豁然開朗!原來我媽媽是後媽啊!那麽她這麽狠地打我就解釋得通了,哪有後媽會愛孩子的呢?

這種玩笑一般以我四顧恓惶地大哭結束,大人們笑哈哈地說我「哎,耍不起,耍不起」地滿意散開,只有我哭一次想我藍田的親媽一次。每次哭每次想,不知道我的藍田親媽還會不會來找到我,什麽時候才能來找我把我接回去。

那時候是沒有電視的,四合院裏的大人們吃罷晚飯逗弄我是常有的事兒,他們喜歡看我驚恐害怕孤獨無助的樣子,這種情緒遞進層次分明到大哭不止的行為讓他們很是滿足,常常一邊剔牙一邊逗我,剔完牙了說我耍不起之後再心滿意足地離去。

後來我長大了,這種玩笑慢慢少了,也或者是我大了要臉,不願意灑淚在人前,又或者是我已經預設了自己就是撿來的這個現實不再哭了,這個玩笑喪失了它的趣味,所以就結束了。

但當時院子裏的叔叔還有我的父母,他們是怎樣生動描述我藍田媽媽的長相、包括她拄著一根樹枝拐棍,快要餓死的駝背彎腰、顫顫巍巍的形態,以及我是怎樣從大吃一驚、不敢相信到恐慌愕然,四處看人求證,希望自己聽到的這話是假的,但一圈兒大人一臉認真且個個都在撿我的現場,他們互相補足證據地讓我相信,到我先是默默留淚再到放聲大哭,一直到哭完發呆的樣子,那些畫面都深深地刻印在了我心底。

這種玩笑只對我開過,我哥我弟他們從來沒有,一次也沒有,甚至院子裏的其他幾個小孩都沒有過。我不記得這樣的惡趣味是哪一天從哪一個大人開始的,但有一次聽我媽說不能嚇唬小孩子,他們會有心理陰影,我聽到了忽然也很想哭。

我媽媽是代代紅保育院(幼稚園)的老師,我爸爸是50年代師範大學畢業的正規老師,他們懂孩子,他們是懂小孩子的!知道這一點尤其讓我難過,這種悲傷深深地刻印在我心裏。太深了,我覺得大概比腰花和郡肝花的那種刻花痕跡還要深吧。

記不清是上小學高年級還是上初中的時候,有一次我生病了挺嚴重,發燒40度,好像還住院了一兩天,那天我媽問我想吃啥,我臉大了以為真的可以恃病生嬌,去選自己想吃的東西,因為我見過我弟生病發燒也是40度,我媽很心疼,要吃啥就有啥,還給他買了很稀少的只有當時過年才能見到的黃桃罐頭,我就帶著滿心的希望說「我想吃米花糖。」,我媽定定地看著我,笑瞇瞇地問:「米花糖是個啥東西?」那一刻,我明白我媽只是跟我假客氣一下,然後她又問我想吃啥,躺在病床上的我閉上眼把頭扭開。(那大概是我第一次體會「哀莫大於心死」。)我和我弟生病待遇確實不一樣,他想啥有啥,而我只想要一個東西,也不會有。

我弟從小體弱,每過一陣子他就說他想生病,因為一生病就會有很多平日裏吃不到的好東西。說來也怪,這話說完不幾天他就真的生病,然後他得意地吃著那些好東西炫耀地看著我時,我是不羨慕的,我生病人很難受,也沒有好吃的。

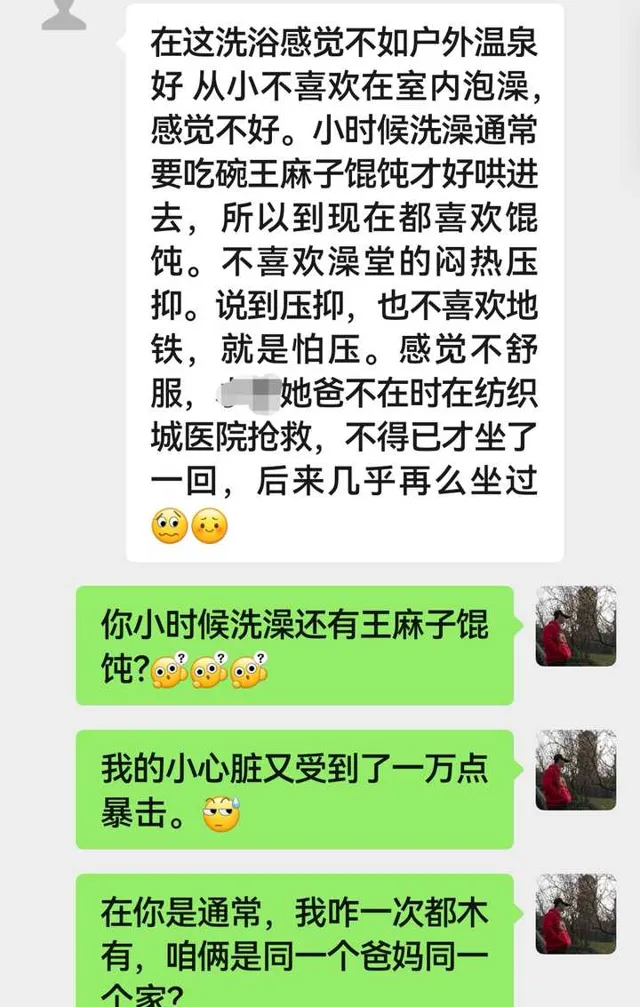

又是好些年之後,我才知道,就連我弟去洗澡,都有好東西吃,還不止一次。這真讓我震驚。(那時候的人家,家裏都還沒有廁所浴室,我們每周去一次大眾浴池。)

6年前,我弟和我媽不知道因為什麽事情生氣了,連續三天沒去父母家也沒給他們打電話,然後我媽給我弟打電話:「兒啊,你都不想你媽,不要你媽了嗎?……)晚上我弟去我媽家的時候,我也在場,我弟甫一進門,我媽坐在沙發上就張開手做出要抱抱的姿勢,然後哭著說:「兒子,你不想媽,媽也想你啊!」

在我弟身後的我,當時只想放聲大哭,我想起來之前幾年,我和我媽在電話裏也生氣過一次,(我在外地工作)然後足足有半年之久,我沒給家裏打電話,我媽也沒打給我,包括我爸和我兄弟,也沒人給我或者給我愛人打過一個電話,來過問關心我,關心過問我的孩子。我就像一根野草,一只野貓野狗一樣,沒人關心我的死活好壞。後來還是我爸快過生日了,我很惦念他,主動打電話回去,這才把家給找了回來。

我媽哭著問我弟「難道你不想我嗎?」的時候,我真是好想放聲大哭啊!我想問問我媽媽,「我也是你的孩子啊,我跟弟弟是一胎啊,我們是一個小時之內一起從你肚子裏面生出來的啊,為啥半年多的時間你都不想我,隨我死活,而弟弟,才不過三天不聯系你就惦記成這樣?」

但我沒吭聲,那會兒我爸已經病危了,我不敢鬧騰,鬧了我爸會心疼,他那會兒已經飲食不進日夜難安,經不起吵鬧了。而且,我鬧騰有用嗎?不會有用的。

還想起來一件事,我們三個孩子10來歲時,我爸媽托人買了三針好像是「丙種球蛋白」還是啥來著,說是可以增進健康,減少生病,打算給我們仨一人打一針,然後那個針是一支一支到的,我哥先打,之後我弟也去打了,等第三針拿到的時候,我媽跟我商量,說我弟身體太差,這針也給他打了好不好。我疼我弟就說好。其實作在想想,就算我說不好能行得通嗎?

不過我弟那會兒身體確實不好,都10多歲了他還常常尿床,那幾年我幾乎每天都要扛著他的被子褥子出去晾曬,好在我們生活在北方,天氣幹燥太陽天多。

我哥我弟從小養在父母身邊,我哥是長子,長得疼人,兩邊奶奶和叔伯舅姨等親戚也都非常喜歡他,我弟雖然也秉承父母親戚的多方關愛,但總是柔弱地像個姑娘。

不知道是不是從小養在農村野蠻生長的原因,我的體質倒是不錯,皮實耐糙,家裏幹活,做飯洗碗是我,打水倒垃圾的也是我,我的手掌大而厚實,且生滿老繭,而我弟的手指細長白皙,不去彈鋼琴簡直可惜。

我心眼兒也粗,我弟細心靈巧,有一年,我們家攢錢買了台標準牌縫紉機,我媽想教我學縫紉,她拿了個鞋墊教我軋,我認真仔細的學了好幾遍,打了兩三根針還是沒學會,我媽燥了,把我罵開,然後只是在旁邊觀望了兩三分鐘的我弟,坐在縫紉機的凳子上,輕輕巧巧從從容容地拿著鞋墊軋出來一朵花的紋路。

這個問題是「雙胞胎養大的過程中,會不會被爸爸媽媽分錯,然後就一直身份互換……」我覺得是會的,因為我和我弟龍鳳胎,我是女孩,卻像個男孩,好就是好,歹就是歹,有事情能幹就幹,不能幹也要想辦法創造條件去幹而且要幹好,(現在想來是因為我清楚自己沒有靠山,萬事只有靠自己。)我弟弟做事情則是肩不能扛手不能提,能偷懶就偷懶,能躺平就躺平,我的性格磊落坦蕩像個漢子,他的性格猶豫不決,優柔寡斷,像個姑娘家家。我覺得大概是我爸媽把我當做兒子用,把他當做姑娘疼了的原因吧。

2019年,我爸臨終前曾經摩挲著我的頭頂,給我說了一句公道話:「可憐我女兒,只比你弟大半小時,受了太多委屈……」