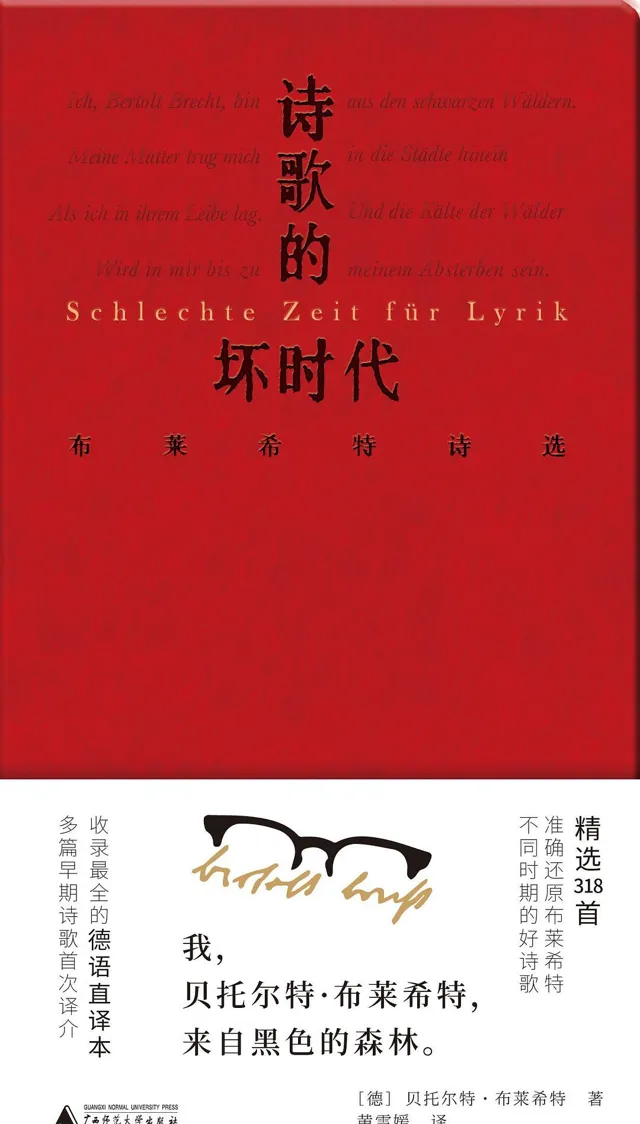

【詩歌的壞時代:布萊希特詩選】,[德] 貝托爾特·布萊希特著,黃雪媛譯,廣西師範大學出版社丨上海貝貝特,2024年1月版,516頁,88.00元

龍年來了。溫煦的陽光也來了。無論是路上的風雪冰淩,還是被慘綠的箭頭刺痛的目光,頃刻之間都在年復一年的祝福賀語中消失。這時讀德國著名戲劇家、詩人貝托爾特·布萊希特(Bertolt Brecht,1898-1956)的【詩歌的壞時代:布萊希特詩選】 ,發現年輕的布萊希特已經懂得這樣安慰自己:「我總是想:一切都會好起來。/ 春天已來臨,好時代將來臨 / 消逝的日子已回歸 / 愛,已重新啟程,不久一切將如同往昔。」(126頁)既然談到「好時代」,那麽,什麽是「壞時代」?既然寫詩,那麽,詩歌何為?

這是關於時代、詩歌和詩人的大哉問。布萊希特在【詩歌的壞時代】中這樣回答:「兩個聲音在我內心爭吵 / 蘋果樹開花帶來的喜悅 / 和粉刷匠演講引發的恐懼。/ 但只有後者驅使我 / 走向書桌。」(285頁)在果樹開花的喜悅與希特勒帶來的恐懼之間,詩人只被後者驅使,發出反抗的聲音。這是布萊希特的詩歌和戲劇中最尖銳、最有力量的回答,是今天還在寫詩、讀詩最重要的理由。想起蘇聯詩人約瑟夫·布羅茨基(Joseph Brodsky,1940-1996)關於詩與時代的關系的名言是「詩與帝國對立」——這可以看作是讀布萊希特這本【詩歌的壞時代】的導語之一。

當人們談起布萊希特的時候,恐怕更多了解的是他在戲劇創作和理論方面的巨大貢獻與影響,但實際上他在詩歌領域的貢獻同樣巨大。他一生寫了兩千多首詩歌,喬治·斯坦納曾說詩歌對於布萊希特來說幾乎就是一場探訪和呼吸,認定布萊希特是那種「非常罕見的偉大詩人現象」,並把布萊希特與利爾克並列為「二十世紀上半葉最偉大的兩位德語詩人」。更重要的是,從詩人與時代的關系來看,「他的詩歌是一個時代寫在墻上的不可磨滅的題辭」(恩斯特·費沙)。對於中國讀者來說,布萊希特詩歌也不會太陌生,早在八十年代就有過湖南文藝社的【布萊希特詩選】,前幾年有黃燦然轉譯的【致後代: 布萊希特詩選】(譯林出版社,2018年),現在這部【詩歌的壞時代】據稱可能是目前收錄最全的布萊希特德語直譯本,收入不同時期的詩歌三百十八首。譯者寫了長篇譯序,較為全面地介紹了布萊希特詩歌的創作歷程和相關評述,是一個很好的讀本。

布萊希特生活的威瑪共和國誕生於重重危機之中,激烈的黨爭、分裂的社會、極端主義左、右翼的對抗性政治以及喧嘩撕裂的公共輿論構成威瑪時期的政治。在另一方面,威瑪的偉大成就不容抹殺和忽視,正如歷史學家艾歷·韋茨(Eric D. Weitz)所揭示的,無論如何威瑪是一個在精神文化上激動人心的時代。韋茨開列的幾位威瑪時期偉大的作家、藝術家和作曲家是杜文·曼、貝爾托·布萊希特、庫爾特·魏爾、西格弗列特·克拉考爾、馬丁·海德格爾和漢娜·赫希,「他們在20世紀20年代和30年代早期紅極一時,他們的作品,我們至今依然閱讀、觀看和聆聽,依然心馳神往、滿懷欣賞」(【威瑪德國:希望與悲劇】,Weimar Germany:Promise and Tragedy,2007;姚峰譯,北京大學出版社,2021年,267頁)。談威瑪文化的光輝成就,布萊希特的戲劇和詩歌必定有其重要位置。

寫詩對布萊希特來說是一種生活在時代與現實中的自然呼吸,由此而見證了納粹極權政治的殘暴與恐怖、社會底層的苦痛與血淚、作為幸存者的知識分子的恥辱與負罪感。他的詩歌之所以是「壞時代」中的好詩歌,是因為「作為詩人,他別無選擇,必須堅持做這樣一個黑暗時代的言說者,承擔起‘不幸訊息通報者’的角色,這便是布萊希特的危機詩學」(譯序)。同時也因為他以最簡單、直率的詩歌語言揭穿了統治者的謊言與被壓迫者的沈默與怯懦:「我總在想:最簡單的話 / 就已足夠。」(437頁)譯者在「譯序」中談到布萊希特建立了一個「實用詩歌」和「即興詩歌」的詩學體系,強調的是詩歌應該具有教育和政治作用,然後才是文學價值,喬治·斯坦納曾評價布萊希特的語言「就像啟蒙課本的語言,拼寫出簡單的真理」。在閱讀中的確可以強烈感受到「布萊希特的詩歌更是一種直接的、當下的言說。這種驟發性的,看似質地粗糙的詩歌寫作,更接近生活的真實和人性的真實」(譯序,xix)。艾歷·韋茨對於充溢在布萊希特作品中的揭露性如是說:「在他的揭露下,道德誓言不過是些陳詞濫調,甚至更糟;社會地位也不過徒有其表,暗藏人性的狡詐和墮落,只是以謊言和剝削攀上高位者的面具罷了。」同時,「布萊希特是那種文風最為粗獷的作家,運用淩厲的筆鋒、簡練的詞語和刺耳的元素,以發出探問、激發思考,挑戰任何簡單、線性的道德觀念,質疑任何個人或群體能代表純粹美德的想法。」(同前引書,283頁)。

從中文轉譯來看,我只能從對譯文的理解和比較來談一點想法。比如該譯本【致後代】中的這幾句:「的確,我生活在昏暗的時代!/ ……這究竟是什麽時代,甚至 / 談論樹也形同一場犯罪 / 因為它包含對諸多惡行的沈默!/ 安然穿過街道的人 / 於他落難的朋友 / 是否已遙不可及?」(281頁)在網上看到的同一譯者轉譯的「布萊希特23首」中這幾句是這樣譯的:「是的,我活在黑暗時代。/ ……這是什麽時代,/ 一次關於樹木的談話都是一種罪責 / 因為它意味著對那麽多罪惡保持緘默。/ 那位沈著地走過馬路的先生/ 是否 他已經背叛了 / 那些需要他的朋友?」(http://www.360doc.com/content/22/0901/08)我覺得後者的譯法意思更顯豁和更有力量:「我活在黑暗時代 / 關於樹木的談話都是一種罪責 / 因為它意味著對那麽多罪惡保持緘默 / 是否 他已經背叛了 / 那些需要他的朋友?」。 究竟什麽是「壞時代」「黑暗時代」,這幾句詩所包含的意思極為深刻和沈痛,細思極恐:納粹恐怖政治的存在實際上是徹底地汙染和毒化了日常生活中所有美好的事物,沒有什麽人是純粹無辜的。那麽,「黑暗的時代 / 也有歌嗎?/ 是的,也會有歌聲響起。/ 唱著黑暗的時代。」(249頁)「唱著黑暗的時代「,這就是壞時代中的好詩歌,力圖喚醒和刺痛在納粹極權專制下茍活的人。

漢娜·阿倫特(Hannah Arendt)從布萊希特的詩歌中借用「黑暗時代」作為她的【黑暗時代的人們】(Men in Dark Times,1968;王淩雲譯,江蘇教育出版社,2006年)的書名,她認為在這首詩中的「黑暗時代」指的是混亂、饑餓、屠殺、劊子手和對於不義的憤怒以及沒有出現對不義的抵抗而產生的絕望,而且這種狀況「被幾乎所有的官方代表們的高調言辭和空話所遮蔽」。阿倫特借用這個「黑暗時代」的用意是要說明公共領域的功能就是「使人類的事務得以被光照亮」;「當這光亮被熄滅時,黑暗就降臨了」(見該書「作者序」)。這對於我們理解和思考何謂詩歌面對的「壞時代」以及詩人的職責也很有啟發意義。該書收入阿倫特專門討論布萊希特的一篇長文,對其詩歌與戲劇創作的貢獻、在時代政治中的復雜性以及晚年困境的分析評價極為尖銳和深刻。「首先,也是最重要的,他是一位詩人——也就是說,他必須去言說那些不可言說的。當一切都沈默時,他不能保持沈默。」(221頁)促使他必須言說的是悲憫之情,阿倫特認為「悲憫無疑構成了布萊希特最強烈和最基本的激情……其光芒幾乎貫穿布萊希特所寫的全部戲劇」(226頁)。這種悲憫之情充溢在這部【詩歌的壞時代】中,是在閱讀中讀者最容易被感染的氛圍。阿倫特高度評價布萊希特的詩歌才能,認為僅從他以「一個帶來不祥訊息的使者」這一短語來定義「流亡者」就足以「顯示了布萊希特傑出的詩歌才能,那是所有詩歌都必須具備的聚集經驗的最高才能」(217頁)。同時她承認布萊希特身上有教條主義成分,而且經常依附於意識形態,把他晚年詩歌天賦的喪失看作是「一個詩人所能受到的最意味深長的懲罰」(203頁)。對於布萊希特在他生命最後幾年的處境和創作的枯竭,阿倫特致以深刻的理解和同情:「他最終一定認識到他面臨的是無法靠參照……去解釋和論證的處境。」(236頁)因此,「今天當我們要去對他作出判斷的時候,我們該考慮些什麽呢?我們必須為我們虧欠於他的一切給出我們的敬意」(237頁)。我們不難認識但是更深入思考的是,「在20世紀以及其他任何時代,要做一位詩人是多麽艱難」(239頁)。

說起來,貝托爾特·布萊希特還真可以說是「中國人民的老朋友」。早在三四十年代,流亡中的布萊希特在莫斯科看過梅蘭芳的演出,在紐約與存取美國的老舍有過會談。1959年根據中國與東德的交流協定,導演黃佐臨在上海排演了布萊希特的【大膽媽媽和她的孩子們】;1978年中國青年藝術劇院又邀請黃佐臨和陳颙共同排演他的【伽利略傳】,「這台戲對中國知識分子在災難中的人格進行了嚴肅的拷問,思想意義在‘文革’剛剛結束的當時無與倫比」。1983年,香港大學學生會戲劇社上演了布萊希特的【高加索灰闌記】,這部講述戰後高加索地區兩個集體農莊爭論土地歸屬問題的戲在當時的香港獲得極大的關註。1985年4月,中國青年藝術劇院將布萊希特的名劇【高加索灰闌記】搬上舞台(陳顒導演),1986年12月此劇應邀赴香港「國際布萊希特節」演出。這年我在廣州友誼劇院兩次觀看青藝演出的這部【高加索灰闌記】,「一切歸屬於善待它的人」(「That what there is shall belong to those who are good for it」)成為當時思想啟蒙中的一個重要議題。1998年為紀念布萊希特誕辰一百周年,中國青年藝術劇院排演了他的【三毛錢歌劇】。直到去年,【布萊希特的鬼魂】在上海遊蕩,當年由布萊希特建立的柏林劇團的兩名木偶師、兩名音樂家在舞台上眾多栩栩如生的木偶喚醒歷史的亡靈,馬克思、卡夫卡、弗洛依德、帕瓦羅蒂、戴卓爾夫人、列寧和叼著雪茄的布萊希特在敘說、爭吵,延續著十九至二十世紀思想的碰撞和不同意識形態的鬥爭。該劇在2022年首演,布萊希特在此時的復活似乎也是對這個「壞時代」表示難以沈默。

布萊希特是「壞時代」的極為敏銳的揭露者和思考者。有一次他斷言世界上最好的士兵是俄國兵和意大利兵,在座的人大吃一驚,因為當時意大利正在阿爾巴尼亞打敗仗、很多士兵開小差,怎麽還是最好的士兵呢?他回答說,這正說明他們知道為了誰和為了什麽才被投入戰爭;布萊希特認為最好的士兵是有思想的士兵。(維蘭·赫茨菲爾德【論貝托爾特·布萊希特】,見張黎編選【布萊希特研究】,中國社會科學出版社,1984年,第5頁)又有一次,布萊希特采訪一個被深深卷入「大清洗」中的被告,談話表明當時這些被告是清白的,但是布萊希特卻說「他們越是清白,就越是該死」,聽起來似乎讓人無法理解和容忍。(見漢娜·阿倫特【黑暗時代的人們】,217頁)

回到【詩歌的壞時代】,看看詩歌中的「壞時代」究竟壞到什麽程度——你會發現布萊希特的政治詩歌絕非是簡單的口號,他能以最簡單的詩歌語言揭露了壞時代中很多復雜、晦暗甚至是微妙的真實語境和各種心態。創作於1920年的早期詩集【頌詩】借聖經的「詩篇」「聖歌」體裁來「創作以欲望與反叛為主調的詩歌,詩行透著青春的大膽、迷茫、異域風情和虛無主義的思想……」(第5頁,譯者註釋)還應該看到的是,其實在此時的【頌詩】中已經透露出一種深入骨髓的政治揭露與反抗情緒:「白色水面升至脖頸的那一瞬,我們眼睛都不眨一下。/ 當黃昏的幽暗吞噬我們,我們抽起了雪茄。/ 當我們被天空淹溺,我們沒有拒絕。/ 水沒有和任何人說起,它曾淹過我們的脖子。/ 報紙沒有刊登關於我們的沈默。/ 天空並未聽見淹溺者的呼喊。/ 我們曾坐在大石頭上,像一群快樂的人。/ 我們殺死了幾只議論我們沈默面孔的金絲雀。/ 誰在議論石頭?/ 誰想知道,水、黃昏和天空對於我們的意義!(23-24頁)這裏的水、黃昏、天空無疑象征著一種壓迫性的力量,「我們」無動於衷的沈默反襯著青年作者心中憤怒的波瀾。

在【三毛錢歌劇】中,詩人呼籲拒絕統治者對人民的道德說教:「你們這幫先生喜歡教我們至理大道 / 什麽規矩生活,遠離罪惡的泥沼 / 你們得先讓我們吃飽……/ 先填飽肚子,再講道德。/ 要讓窮人也能切一片 / 屬於自己的麪包/ ……啊,你們這幫先生切勿自以為是:要知道,人只是靠罪行活著!」(102頁)痛快淋漓地戳穿了說教者的虛偽面紗。在富人對清潔與秩序的執著中,詩人看到的卻是他們的世界本身「卻已陷入臟汙」——他們的「吃人機器,血汗工廠 / 正開足馬力賺取暴利!唉,爛泥已升至下巴,/ 又何必把指甲 /洗得幹幹凈凈?」(149頁)在【心存希望的人!】這首詩中,作者要喚醒世人不要再期待統治者、那些壓迫他們的人會自動發善心——「你們在期待什麽?/ 期待聾子自言自語?/ 期待貪得無厭的人 / 施舍一點東西!」就像「期待老虎大發善心,/ 邀請你們 / 拔掉它們的牙齒!」(150頁)

對於希特勒以粉飾現實作為欺騙國民的手段,詩人的揭露與針砭是如此的形象和痛快淋漓:「粉刷匠希特勒說:/ 親愛的同胞們,讓我來幹吧!/ 他提來一桶新石灰 / 把德國重新刷一遍 / ……粉刷匠希特勒 / 除了塗抹,什麽都沒學 / 讓他幹活 / 他就把一切來塗抹 / 塗滿整個德國。」(160-161頁)關於「粉刷匠」,譯者在前面的註釋中說:「原文Anstreicher(粉刷匠),也可譯作油漆匠,隱喻政客(作家埃裏希·凱斯端拿[Erich Kastner]) 曾言:‘政治家提著巨大的顏料罐,宣稱他們是新的建築師,到頭來都只是粉刷匠。’),特指希特勒,暗諷其畫家抱負。」(147頁)聯系到希特勒曾學過繪畫,畢竟也有兩把刷子,所以這個雅稱很貼切。

對於德國,詩人透過揭露它蒙受的恥辱表達了真正的愛國之情:「哦,德國,蒼白的母親! / 你竟滿身汙汙垢 / 坐在各民族中間。/ 在被玷汙者當中 / 你如此醒目。」因為在德國,「你最窮的兒子 / 被打死在地。/……你屋子裏 / 謊言如此響亮。/ 而真相 / 卻必須沈默。/ ……為何,壓迫者圍著你唱起贊歌 / 被壓迫者卻在控訴你?/ 被剝削者 / 伸出手指指著你 / 剝削者卻在稱頌 / 你屋子裏想出的體制! 所有人都看見 / 你在遮掩滴血的裙角 / 這是你 / 最好的兒子的血跡。/……你屋裏傳出的話,聽見的人都會嘲笑/……哦,德國,蒼白的母親!/……你坐在各民族中間 / 已淪為嘲笑或畏懼的物件!」(162-163頁)寫於1935年的【猶太人的大罪孽】不僅揭露了納粹帝國把所有社會災難嫁禍於猶太人的陰謀,更重要的是揭穿了帝國對自己人民的壓迫統治:「我們國家的苦難都是猶太人的錯 / 大家都知道,元首演講時這麽說/……這是否意味著:沒有猶太人 / 長官們和老爺們就不會 / 住宮殿與別墅 / 不會花天酒地,胡吃海喝 / 既想稱霸國內,又要壓迫外國/ 就不必擁有無比龐大的軍隊 / 是否沒有猶太人,就不會有兩百萬探子 / 和五千八百萬被監視的民眾 / 就不會有龐大的納粹黨 / 每年侵吞人民六百億收入的 / 兩百億還要多。」(181頁)對於這些簡單、有力的質問,讀者即便對於1935年的納粹帝國歷史沒有多深入的了解,相信也不難讀懂。

從威瑪時代向納粹帝國轉變的歷史時刻是對德國知識分子的考驗,其中也充滿了各種復雜的語境。布萊希特的【關於〈火炬〉第888期(1933年10月)刊登的十行詩的含義】非常罕見地以詩歌表達了一種理解與同情的復雜心情。以辛辣諷刺而聞名卡爾·克勞斯(Karl Kraus)在納粹奪權後沒有馬上對納粹政權口誅筆伐,在沈默了半年多之後,只寫了一首十行詩刊登在其主編的【火炬】(Die Fackel)雜誌第888期上。該詩表達的觀點是在極端暴行前,語言是無力的。這讓一向尊崇他的讀者和友人極其失望和憤怒。「布菜希特寫這首詩的初衷是試圖理解克勞斯長久沈默的原因,表達為友人辯護的立場。」(譯者註釋,152頁)布萊希特首先揭露「暴力成倍增長 / 吶喊歸於沈寂 / 罪惡走上街頭撒野」,這時「被掐死的人 / 話語堵在喉嚨。/ 沈默蔓延,從遠處看 / 就像一片贊同」(152頁)。詩人在追問:「那麽,鬥爭結束了嗎?/ 暴行會被忘卻嗎?/ 被害人會被掩埋,證人會被封口嗎?/ 暴行是否會獲勝,盡管代表不公不義?」他認為不是的,盡管「暴行會被遺忘。/ 被害人會被掩埋,證人會被封口」。因為壓迫與暴行沒有停止,「賺取利息的人不會忘記追逐暴利。/ 被壓迫者不會忘記踹向他們脖子的腳。/ 在暴力登頂之前 / 會發起新的反抗」(153 頁)。因此,他認為一度沈默的雄辯家仍然會作為證人出現在歷史的法庭上,「當雄辯家 / 為他乏力的聲音道歉 / 沈默走到法官席前 / 取下遮臉布,露出它 /證人的面容」(154頁)。沒有讀過克勞斯的原詩,只能說在極端暴行的現實中語言的確是無力的,但是因為無力就沈默只是在個人處境中的一種選擇。布萊希特認為即便是遲來的、為語言的乏力而道歉的聲音仍然是對歷史作出的見證,從某種意義上說也有道理。

雖然為克勞斯辯護,同樣寫於1933年的【反對「理中客」】更能表明布萊希特的堅定的反抗立場。不知原文是什麽,「理中客」這個譯法感覺很接地氣。詩中的「理中客」指的是那些「日子安穩的人」,他們對於與不公平作鬥爭而受傷的人不僅只是旁觀,而且指責他們受傷是活該。詩人質問這些「生活安穩的朋友 / 為何對我們如此敵意?難道因為我們 / 與不公鬥爭,就成了你們的敵人?/ 如果抗爭者被打倒 / 絕不是不公占了理! / 因為我們的失敗 / 並不能證明 / 與卑鄙鬥爭的人微不足道!/ 旁觀者至少應該羞愧,/ 這是我們的指望。」(157-158頁)「理中客」在某種語境中有一種用法指的是自詡「理性、中立、客觀」而實則選擇性失明,但在這首詩中指的是一種對待反抗者遭到失敗的指責態度。

還有比「理中客」更壞的,那就是向納粹警察舉報的「鄰居」:「我就是那個鄰居。是我舉報了他。我們不希望我們樓裏住著一個煽動家。」這個人到底做了什麽?當我們掛出萬字旗的時候他卻無動於衷;當我們說重新相信未來的時候他竟然笑了起來。把他帶走,我們至少擁有了清凈。最後,「我們已經發現,有些人一見我們,就移開目光。但是帶走他的人說我們做得很好」(170頁)。

他有些篇幅很短的詩歌是被生活中發生的事情、傳聞所激發,就像一幅幅的速寫,但是其中常有敏銳和深刻的觀點。例如【政權的公告】:「政權的公告 / 像影子尾隨 / 謊言。/ 統治者在咆哮 / 人民在低語。」(197頁)又例如【調查】:「據說,當局將進行 / 一項調查。某個市區 / 深夜無人入眠。 / 沒有人知道,是誰 / 也不知道,那人犯了什麽罪 / 所有人都成疑犯。 / 當人民必須深更半夜掃除自家門前的嫌疑 / 大人物犯下的累累罪行 / 就不再 / 被留意。」(174頁)從「調查」的物件來看,有可能不是一般的刑事犯;既然人人都需要撇清嫌疑,於是大人物的罪行「就不再 / 被留意」。

【他曾是他們中的一員】所講述的是「內部」的故事:「他曾是他們中的一員 / 在鬥爭年代 / 他們吸納每一個 / 幫助他們的人 / 後來,鬥爭結束了 / 他們提出了更多要求 / 想知道他的名字 / 家鄉在哪裏,業余時間做什麽 / 還有:他還幫助過誰 / 於是,他突然消失了。」(175頁)這像是在許多回憶錄裏出現過的故事,令人驚訝的是早在1934年,布萊希特就能講述得如此精準,結尾的「消失」給讀者留下了想象的空間——問題只是,那個時候的德國讀者真的能夠理解這個「內部」的故事嗎?

直到他生命的最後幾年,雖然他作為政治詩人的語境已經徹底發生了變化,但是詩人的幽默與思維的敏捷仍然沒有喪失。布萊希特於1953年夏天在民主德國的布科鎮(Buckow)寫的一首短詩【解決之道】是這樣的:「六·一七起義後 / 作協秘書派人 / 去史太林大街散發傳單 / 傳單上寫著,人民 / 已失去政府的信任 / 只有透過雙倍的努力 /才能重獲信任。更簡單的辦法 / 難道不是讓政府 / 解散這屆人民,然後 / 另選一幫?」(381頁)譯者的轉譯也很接地氣。

讀完這部布萊希特詩選之後,想到凡是能夠在詩歌中講述的都還不是最壞的時代,因為最壞的時代其實無法產生好的詩歌。也不能再相信雪萊說什麽冬天到了、什麽就不會遠了,必須承認壞的就是壞的,冬天就是冬天。說到冬天,詩人要告訴我們的是「饑餓與寒冷將把自己 / 分發給窮人!」(132頁)他聽說冬天的每個晚上,在紐約第26街的拐角處站著一個男人請求路人為無家可歸者提供一夜住宿,於是想到的是:「世界不會因此而改變 / 人與人的關系不會改善 / 剝削的年代也不會縮短。/ 但一些人有了一夜安頓 / 這夜的寒風被擋在了屋外 / 襲向他們的雪落在了路面。」詩人說「別把書放下,當你讀到這裏」,接著重復訴說著「一些人有了一夜安頓……但世界並沒有改變……」(142頁)當我讀到這裏,想到的是詩人對窮人的憐憫真實而感人,尤其是當我們剛剛才為風雪路上的人暗自祈禱;同時對世界的認識又是如此深刻——無論是憐憫與詩歌都難以改變世界,這真的讓人無法把書放下。

(本文來自澎湃新聞,更多原創資訊請下載「澎湃新聞」APP)