孫笑俠(章靜繪)

中國近現代的歷史是法律文明的繼受進步史,也是法科知識人的悲欣交織史。曾任浙江大學和復旦大學法學院院長、現為浙江大學數碼法治研究院院長的孫笑俠教授的新著【法科知識人】,從中國百年法科中遴選出早期六十位典型人物,作為歷史樣本展開考證或評論。這批法學人物是中國法治化行程的先行者和見證者,為中國社會法治化和法學自主性貢獻了力量。他們與傳統、時代、人性既相逢於種種事件,又遭遇了種種沖突,借此可感受時代大變局中知識分子的奮鬥行跡與心緒。近日【上海書評】專訪了孫笑俠,請他談談近現代中國法科知識人的故事,以及他對中國法學自主性問題的思考。

【法科知識人——現代中國早期60位元典型人物重述】,孫笑俠著,商務印書館,2023年11月出版,1504頁,360.00元

您近年發表過若幹篇寫清末民初法律人物的文章,而剛出版的【法科知識人】體量巨大,包含了六十個人物的考證或評傳。這本書的寫作源起是什麽?為什麽要采取一種類似群英譜的形式?

孫笑俠: 做這件事最初只是出於好奇和興趣——我的法律同行前輩是怎麽過來的?從我長期收藏的故紙堆裏,挖掘被遺忘的人物,尋根問祖,猶如秘境探幽或偵探破案。後來漸漸感受到有一股強烈的情緒或情感,一直在背後推著我把這件事做下來。

從這些人物身上可以閱讀中國百年法科知識分子的身世命運、青澀瑕疵、事功長進、知識家譜、多元情感,以及他們與法制演進的同步變遷,與法科教育的薪火傳承,與政治變幻的曲折纏結,與良法善治的復雜關聯,與文明進步的同頻共振。法科知識人從無到有,先弱後強,成敗交錯,瑕瑜互見,顯隱交替,憂喜參半,悲欣交集。錢穆所謂對本國歷史的那種「溫情與敬意」,同樣適用於法科歷史。

有些歷史人物是我們不能忘記的。比如郭雲觀先生,他自北洋大學法科畢業,透過外交官領事官考試,成為外交官;後赴哥倫比亞大學繼續讀法科,從外交官轉任司法官,官至上海高院院長;在院長位置上,他受到日偽威逼,卻如諜戰英雄般化裝出逃,可歌可泣堪稱傳奇;他任教於燕京大學時主持校務,是司徒雷登的副手、燕京法學院創始人;他學問好,曾是中研院首屆院士全國推選的候選人;郭先生晚年官場引退,從學從教,家庭和親友構成他的精神世界,李祖蔭、倪征燠、王鐵崖、潘漢典,乃至胡蘭成、嚴景耀、瞿同祖都是他的學生,嚴景耀應征提籃橋監獄副監獄長資格不符,還須由他向租界工部局推薦。

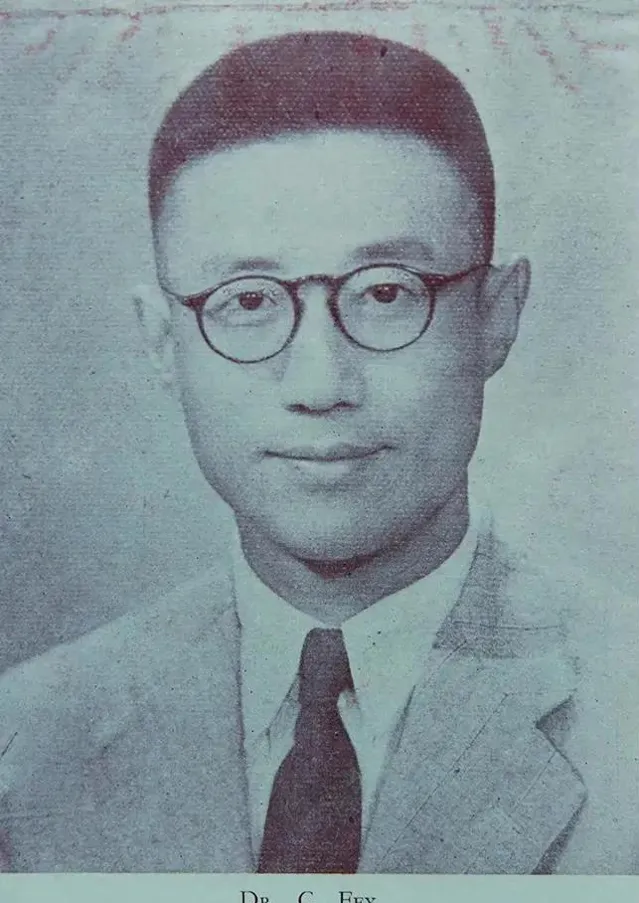

郭雲觀(1889-1961)

有些人物是我們似記似忘而一知半解的。比如武大校長周鯁生先生的生平軌跡有一明一暗兩條線,明線是國際法學家,暗線則多不為人知:他是孤兒,是辛亥暴動時的革命青年;他受蔡元培指派,至少參加了四所大學的籌建;他還到美國與胡適一起從事抗戰外交,此時身份不明,因為他是國家秘密派遣的使者。

周鯁生(1889-1971)

法科知識圈的人物之間、法科知識人與非法科知識人之間,都有錯綜復雜的關聯與纏結,越「挖」越覺得需要有群體的完整性,非如此不能看清時代的整體面貌,看清法律前輩如何與傳統、與時代、與政治、與人性相逢,又遭遇了怎樣的激烈沖突。我之所以寫群體而不是少數幾個人物,就是為了避免偏見,從中可發現他們的內在聯系,探索法科知識人的整體特征,諸如思維方式、在文化界和社會的非主流地位,以及體制內外的不相容身份,等等。

我從三百多人中間尋找典型性人物,另有二百四十余位中外法律人物附於各篇。他們大致在1840年至1910年前出生,年齡跨度約七十年,而他們從事知識活動的時間跨度則是整個二十世紀一百年。所以目前這一百三十萬字也只能寫個大概。

您在書裏對法科知識人作了分類,按一般的理解,其中好幾類都不屬於知識人,而是學院體系之外的官僚、職業者,您為何想用「法科知識人」的概念去統攝從事各種職業的法律人?相比「法律人」(lawyers)這一傳統稱謂,它的優勢在哪?

孫笑俠: 這個問題涉及如何理解「法科知識人」這個新概念。的確,像羅文幹、王世傑、胡次威是政府官僚,顧維鈞、鄭天錫、徐謨是外交官,他們中有的甚至是高官,有政治家身份。還有一批是法院院長、檢察長、法官、檢察官、律師,甚至還有專職從商者,如馮炳南開公司,郭衛經營法律圖書,魏文瀚是杜月笙搭檔、長江運輸公司總經理。這些高官、律師和從商者受過法科教育,腦子裏有法科知識、思維方式和價值理念,但如果在其從政、執業和經商活動中不堅持法科知識人的「核心品質」,就會自動結束法科知識人的範疇。

何謂法科知識人的「核心品質」?這要從知識分子的「核心品質」來講。我最贊同用康德在【回答這個問題:什麽是啟蒙?】提出的「有勇氣運用理性」(Have the courage to make use of your own intellect!)來定義知識分子。余英時後來為康德的定義加了「在一切公共事務上」的限定,於是知識分子便是「有勇氣在一切公共事務上運用理性」的人。此處可解讀為三個關鍵:一是針對公共事務的批判,這是公共性;二是有勇氣,這指具備內在良知、無畏風險的公開發言;三是運用思維邏輯領悟力,即理念,指的是在認識論的基礎上,具有做出價值判斷的能力。這些是知識分子最重要的特征和品質。

由此看來,如果用我在九十年代研究「法律職業」時所使用的概念,諸如「法律人」「法律家」「法學家」,則無法突出法科領域中的真正知識分子。如果按職業分工,只剩下法官、檢察官、律師、法學教授這樣的專業角色之劃分,而無「核心品質」之提煉。因此,我提出「法科知識人」的概念,覆蓋和指稱所有「有勇氣在公共事務上運用理性」的法律人。同時,我把法科知識人放進知識人整體之中,去觀察他們的知識學習、運用、傳承和生產活動,發現他們哪些方面具備知識人的核心品質或本質,考察他們與整體知識界的關系。這也是我寫作思路的基調之一。

接下來就要考慮如何為數量龐大的法科知識人分門別類。在中國,「士」包括了「事」(【說文解字】【白虎通】所謂「士,事也」)與「思」(【論語】所謂「君子思不出其位」)的基本關系,這恰恰構成後來中國知識人「行」與「知」的範疇,也與西方知識人「行動的人生」(vita activa)與「靜觀的人生」(vita contemplativa)的劃分有絕妙吻合與呼應。我這本書從知識功能與發展行程的角度,把行動派和靜思派作為基本標準,對中國法科知識人作出歷史階段與前進演化類別上的劃分:新知先行者、政治行動者、職業行動者、學術靜觀者,他們是先後登上中國歷史舞台的。書出版後有朋友提出,或許還能增加一類不直接從事法律職業,卻以媒體為中介、面向社會大眾的法律人,我覺得這是一個可以留待將來考慮的很好的角度。

法科知識人有怎樣的專業性格?在專業隔閡的情形下,法科知識人與非法科文化人的交流情況如何?

孫笑俠: 法學具有「封閉性」,因為法律是把社會事實作了分解定性(韋伯語)和「操作性封閉」(盧曼語),法學基於此也形成「封閉性」的知識體系,更多是遵循法教義學。這塑造了法律人的專業思維和職業性格。中國法科知識人是一個典型的中國專業共同體,可稱為「黑袍士界」。我的書較為註重挖掘法科知識人的專業特點,特別是他們的思維方式。比如伍廷芳、顧維鈞、馮炳南、王世傑、徐謨等人,雖然從政或從事外交工作,但都在各自崗位上運用法律頭腦,彰顯法律人追求法治的思維特征,具體體現在:規則至上、權利本位、程式優先、分解和定性事實、邏輯高於情感等等,由此構成法治思維與政治思維、大眾思維的沖突。這在檢察官楊蔭杭這樣願意為獨立行使司法權而辭職的法律職業者那裏表現得尤為明顯。司法官和律師受專業訓練和實踐磨練,養成了職業主義的專業性格。在近現代的歷史語境中,法科知識人整體上偏向自由主義,因為那時法治是對清廷和民國國家權力的控制,控制公權與保護私權之使命,使法科知識人以保障權利和自由為圭臬。就知識傾向、學術觀點和價值觀念而言,他們都站在人權的立場上。

楊蔭杭(1878-1945)

專業圈的隔閡在法科有特殊表現,即「操作性封閉」,但這在清末直到民國時期並不那麽明顯。這可能與職業化程度不高有關,也與我所選知識人的知名度有關。我在書裏附帶描述了法科知識人與文化人的交集,一些人物在知識界有非常大跨度的交往,比如郭雲觀是著名古琴大師馬壽洛的女婿,郭氏的朋友圈可謂群賢畢至。當然交友最廣的要數余紹宋,余家的常客就有十余人,除知名法律人外,還有湯定之、陳師曾。作為梁啟超的晚年摯友,余紹宋與文化思想界、文學藝術界的大量名流有來往。1949年,他與竺可楨、呂公望等七人被浙江和平促進會推舉為常委,他任主委。

余紹宋(1883-1949)

我們也可以把胡適作為線索,串起一批法科知識人。除了著名的如梁啟超、李大釗、章士釗、張君勱、顧維鈞、沈鈞儒,胡適還與董康、劉崇佑、王寵惠、林行規、戴修瓚、羅文幹、周鯁生、王世傑、燕樹棠、夏勤、錢端升、楊鴻烈等人有交集或交往,他與其中一些人結下了深厚友誼。抗戰期間,胡適與周鯁生、錢端升都在駐美使館從事抗戰宣傳,有意思的是,在周錢二人之間,胡適更親近後者。因為錢讀的是政治學專業,不是法學科班畢業,視野和思路更開闊,所以他與胡適有更多共同話語,容易對話。相反,面對法律專業的周鯁生,胡適難免同他有觀點沖突。比如對於周氏1948 年所撰【歷史要重演嗎?】一文,胡適明確表示:「我頗驚訝我們兩個老朋友對國際局勢的觀察竟相隔如此之遠!」

胡適與錢端升(1900-1990)

更值得關註的是,在重大歷史關頭或社會公共議題出現時,比如清末立憲運動、五四新文化運動、五卅運動、抗戰、語絲派與現代評論派爭論、反內戰運動,法科知識人都會與文化人聯手。此時,事關國家民族大是大非的共同話題會讓他們打破專業隔閡,走到一起討論或爭吵。比如王世傑在武昌起義時,典當新購皮衣,連夜南下,搭乘海船經上海趕赴武漢,加入同盟會。在新文化時代,與胡適、傅斯年、羅家倫齊名的新文化健將當中有一位法科人物,就是王世傑。1920年代,與語絲派展開激烈論戰的【現代評論】雜誌,其創辦人還是王世傑。【現代評論】與【語絲】在批評物件上有「政治」與「國民性」兩個共同「標的」,二者的差異和沖突在於,給出什麽樣的理由和依據,是率性痛快的譏諷和啟迪,還是理性科學的說理和對策?客觀地說,根據不同受眾物件,二者功能各有千秋。面向大眾時,幾十個法學家也折抵不了一個魯迅。在社會問題面前,是否浪漫率性地采取激進姿態,正是有短期日本求學經歷、人文類學者為主的語絲派和海歸任教於北大、社科類學者為主的現代評論派的差異所在。王世傑作為受過法科訓練的社會科學家,先後在【現代評論】上發表了六十篇文章,足見他的入世精神。1926 年「三·一八」慘案時,王世傑發表【這幾種法令還不廢止嗎?】,他敢於在段祺瑞政府槍口下發聲,在魯迅式的討伐之外,以一個法科知識人的身份冷靜觀察實在法,強烈呼籲廢止「惡法」,發揮了不同於語絲派的作用。

王世傑(1891-1981)

您曾在法律職業研究領域有許多開創性的作品,這本書是否可視為先前研究的延續?您之前的研究偏重法律人的技能和倫理,這本書似乎偏重「道」的層面,是在嘗試提煉一種韋伯意義上的「天職」,這一判斷能否成立?

孫笑俠: 我在上世紀九十年代研究法律職業,與幾位同行學者一起探討法律職業共同體。那時的主要背景是,中國社會的法律活動尚沒有達到專業化的水平。當時我們制度中缺乏法律職業主義,所以我們的任務是從制度層面來推進建設,強調職業技能與職業倫理,以此建構一個法律職業共同體。

今天,我們的法律職業制度框架已經形成,專業活動中盡管有這樣那樣的問題,但職業隊伍達到了相當可觀的規模。法官、檢察官的「員額制」表明,司法官群體已經過專業化精減,律師人數也突破了四十萬,時代倒逼我們提升法律職業品質。該如何提升?我們觀察世界各地的法官、檢察官和律師會發現,高聲望者都具有知識人的核心品質。「職業化」在本質上應該是「知識人化」,真正的「道」是隱藏在法律職業倫理規則背後的。對於「legal profession」這個外來詞,羅斯科·龐德(Roscoe Pound)有一個被普遍推崇的定義:一個群體在公共服務的精神下,把一門學問作為一種共同的使命來追求——至少是一種公共服務,因為它可能碰巧是一種謀生的手段,以公共服務的精神追求博學技藝是其主要目的。可以說這是對這種「誌業」最好的定義,流行於國際同行之中。可是「profession」到了中國,只能被轉譯成「職業」,這個詞在大眾生活中也常用,指行業、行當或謀生的「飯碗」。漢語在某種程度上是文學性語言,詞匯往往是文人墨客的遊藝工具,雖然豐富,卻模糊多變,缺乏定義清晰的概念。近代以來許多譯自西方或透過日語借詞形成的社會科學詞匯,仍缺乏確定的內涵和外延。漢語「職業」一詞在多數情況下只有社會行業分工的意義,不足以表達「profession」本意中的「誌業」和「天職」內涵,以至於到今天仍然有相當比例的法律人並沒有把自己的法律職業當作誌業和天職。

但我們也不得不承認,法科知識人在近現代中國是最早沖破知識「鄙視鏈」而異軍突起的知識群體,是人文社科領域中最先呈規模化的專業群體,是最早接觸制度文明的先遣群體,是最早被政治亟需的學術群體,是最直接影響中國社會秩序卻又極度無奈的前沿群體,是反傳統反專制過程中受阻礙和沖擊最強烈的職業群體,因此,他們也許是近現代中國思想最解放、最活躍的一批人。他們智識上吸收了法科的價值觀,但一旦法律成為彼時政權的工具,又容易排斥這種價值觀。於是,法科知識人中便有為此辭官隱退,甚至犧牲或放棄生命的衛道士,前者如伍廷芳、江庸、楊蔭杭、余棨昌、林行規、戴修瓚、郭雲觀、夏勤、向哲濬、何世楨,後者有郁曼陀、李大釗、王開疆、楊兆龍。其中李大釗超越了學科、定法、生死,極具人格魅力,尤其令人敬佩。

法科知識人的「道」具體體現在哪?

孫笑俠: 法科知識人無論從政、從業還是從商,都胸懷超越具體社會角色的「道」,「有勇氣在公共事務上運用理性」,這使他們和其他知識人有相通之處。因而所謂法科知識人的獨立性有雙重含義,一方面是知識人共同的獨立性,另一方面又有其法律職業主義所要求的獨立性——獨立於權勢、民意。德國法哲學家拉德布魯赫(Gustav Radbruch)說,作為「認識」的司法活動,不容許在是非真假上用命令插手幹預,「學術自由」被用於實際的法律科學時,即成為「法官的獨立性」。

這樣的法科知識人在民初有許多典型。比如中國有律師制度以後的第一批律師裏有一位人物,是五四時期的許多大案、要案的辯護人。我們或許對這些案中主角都耳熟能詳:北大學生劉仁靜和魯士毅、南開學生周恩來、【益世報】主編潘智遠、【國民公報】編輯孫幾伊、「索薪運動」發起人馬敘倫。殊不知,這些著名案件的辯護人或代理人都是同一個律師——劉崇佑,他是中國律師制度初創時期橫空出世的一位偉大律師,有勇氣不畏懼權貴,在辯護中運用法律人的技術理性。又比如楊絳的父親楊蔭杭,在杭州任浙江省高等審判廳廳長時,因維護司法獨立與省長屈映光叫板,被屈氏後人稱為「直頭硬」。 楊蔭杭後來調任北京,成為首都檢察長,1917年5月,他又以舞弊為由,未經上級同意就抓捕了交通總長許世英,掀起軒然大波。看破時局的他,於1919年10月辭職,未等照準即南歸,來火車站送行者有一大片。

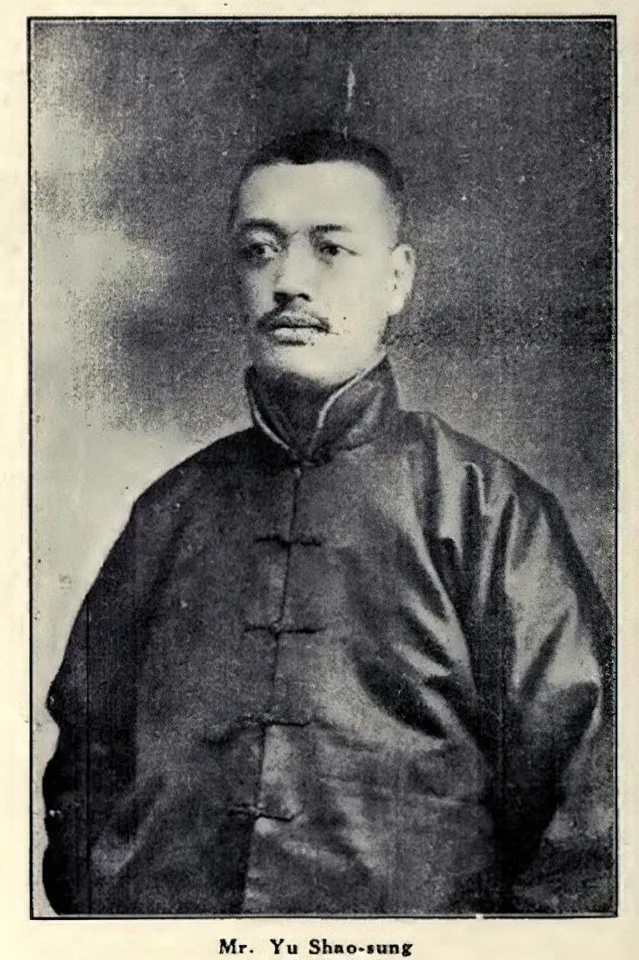

劉崇佑(1877-1941)

持誌大學校長何世楨在當上海特區法院院長期間,手下的民庭庭長吳經熊遇到一起汽車交通肇事案,肇事者是車主雇用的司機,捕房對肇事司機提起刑事訴訟,被害人提起附帶民事訴訟。由於當時還沒有頒布民法,車主是否要對司機的過失負責、對被害人負民事賠償責任的問題尚無法可依。何院長與吳庭長對此案各執一詞,他們約定各自寫出論點譯成英文,寄給大名鼎鼎的美國聯邦法院荷姆絲大法官(Justice Holmes),請他評定。結果年近九十的荷姆絲居然回信了!他同意何世楨的觀點。此案涉及現代民法或經濟法的歸責原則之精神的變化,在新興技術發達的時代,法律上的民事責任和行政規制也應發生相應變化。在此類司法活動中,獨立判斷的法官便在運用其理性。

書中收錄的個別人物有重大汙點,選擇他們的考慮是什麽?是否和提煉法科知識人品格的寫作意圖相矛盾?

孫笑俠: 書中確實並非都是正面人物,我不想只寫有高光亮點的法科知識人。這個群體和任何知識人群體一樣,是復雜多樣的,因此「典型」的標準也是多元的。有在朝的,也有在野的;有法律家,也有法學家;有留洋的,也有本土成長的;有男性,也有女性;有不同年齡段的,也有同齡人;有科班的,也有非科班的;有獲博士學位的,也有肄業棄學的;有從學做教授的,也有從政做官的;有嚴肅端正的,也有變態扭曲的;有革命的,有接納革命的,也有回避革命的;有英烈君子,有明哲保身者,也有變節投敵者。總之,如果把百年法制化行程比作一個舞台,那法科知識人中,生、旦、凈、末、醜,樣樣齊全。六十個人物,六十種人格,六十種經歷,六十種人生,六十種個性,六十種情感,六十種活法……

收錄不同類別的人物可以還原這一知識人群體的真實歷史面貌,他們在與重要歷史關頭遭遇時,各有不同的表現。比如馬德潤、章士釗在處理專業和政治的緊張關系上,董康、楊鴻烈在處理戰時對日態度上,吳經熊在處理民族大義與個人安危的關系上,都表現出了人性的自私、自保和自我缺陷。但總的來看,法律人中的叛變者是相對較少的,即便有日本留學經歷的法律人很多,投敵的比例仍相對不高。這是否與法律人受「規訓」的思維方式有關?我說不太清楚。

無疑,少數人是有重大缺陷甚至是歷史汙點的,但法科知識人大都保持了職業主義/專業主義特征,是有傳統士大夫品格的。這種缺陷和汙點恰恰從反面印證了法科知識人核心品格的重要性,以及法律職業倫理的意義。

您書中所選的六十個樣本中,絕大多數人都有留學經歷。您怎麽看這一現象?有不同留學經歷的海歸,行事風格有何不同?

孫笑俠: 近代法學本就是西方舶來品,所以留洋是一個必經的學習渠道。沒有留洋的人,不等於知識是從他們腦子裏自發長出來的,他們也要透過間接的學習,在新式法科學堂裏,研讀漢語化了的外來教科書,成為新一代法科知識人。對這代人而言,在中西碰撞的過程中,法學是最能代表西學精神的學科。我甚至認為,西學的精髓都集中在法學,而不是其他學科。嚴復在這方面看得很準,他明確意識到,西學裏最重要的是制度。以法學為代表的德先生,是可以和賽先生平起平坐的。

很多人響應了張之洞【勸學篇】的號召去日本留學。日本和中國最接近,無論地理上、語言上、思維方式上、文化背景上都是如此,於是路費可以節省,看書也基本不用轉譯,是個比較便利經濟的選擇。所以一度成千上萬的人如過江之鯽去日本學,日本人也會做買賣,辦速成班,一年讓你拿到法學學位,這些人回國後再透過清廷考試,搖身一變成為舉人,進入體制,就正兒八經做官了。在法科海歸中,留日回來的占比例很大,速成是他們的特點,這導致他們基礎沒有打牢,半途而廢的人很多。其中相當一部份人隨著立憲潮流的湧動,在地方上推行自治,有少部份立誌於從事學術活動的,就留在大學裏任教。

一個非常有趣的現象是,在大學任教的日本海歸多為兼職,要麽兼做官,要麽兼任律師。當時北大校長蔡元培最頭疼的就是法科教師,平日總看不見人影,他在全校大會上公開批評這些兼職教員,甚至決心取消法科。正在蔡元培著手此事的時候,留英美的人回來了,力陳法科的重要性,改變了蔡的主意,他們取日本海歸而代之,更換了北大法科血液。這批留學歐美者,因為在國外待得時間久,未經日本中介而直接接觸西方,知識的根基更紮實。這也是我書裏有留學歐美經歷的人占了多數的原因。

如您所說,近代法律是一種移植的知識體系,那在您看來,中國法科知識人整體上和傳統的文人-官員有一致性嗎?從這個角度考察,這個群體的精神譜系是中西兼具的嗎?他們內部有什麽差異?

孫笑俠: 嚴格來說,傳統知識與法科知識有巨大差異,一個講文學與經術,一個強調理性與民主。但是「士誌於道」與「有勇氣在公共事務上運用理性」是頗為統一的。中國所謂的「道」大率可等同於「理性」。 士大夫精神在修律大臣沈家本、首位海歸律師伍廷芳、末代狀元劉春霖、學問家梁啟超、立憲者褚輔成和沈鈞儒、五四大律師劉崇佑、跨朝代的江庸、「瘋騎士」楊蔭杭、國民黨元老張知本和王寵惠、大理院長余棨昌、郁達夫胞兄郁曼陀、大學者張君勱、早稻田法科留學生李大釗、「士君子」郭雲觀、胡適摯友周鯁生、日偽逼迫下自殺明誌的王開疆那裏都得到了充分顯露。

當然二者在多大程度上能夠統一,也因人而異。況且時代在變,士大夫精神也在更新。胡適說,一個時代有一個時代的士大夫。近現代以來的法科士大夫,已經不是孔子或王陽明時代的士大夫。從某些法科知識人個體身上觀察,傳統士大夫與法科知識人是可以合二而一的。比如劉春霖中狀元之後不久,便赴日本留學,進入東京法政大學深造,回國後,狀元蝶變成為地方立憲領袖,舊式士大夫轉化成近代法科知識分子。劉春霖把握住了歷史巨變的機遇,在認知上超越自己,便也超越了時代,他既有新式知識人品質,又保留士大夫精神,徹底改變了狀元在時人心目中的形象,仿佛時代奇觀一般,成為傳統文人在此百年大變局中轉型的一個象征。

劉春霖(1872-1942)

法科知識人的個體差別也很大,家庭、教育、經歷不同,性格和命運就有差異。比如同為1948年第一屆「中研院」院士,革命者周鯁生閱歷豐富,因而淡定低調,書生錢端升從學校到學校,因而激情高調。比如有淡泊者如書香門第出身的江庸、倪征燠,有貪嗔者如投敵的董康、楊鴻烈,如果忽略家庭價值觀,董楊二人的教育背景亦有共同點:二人均未受過嚴格意義上的法科訓練。中國傳統知識分子中還有狷與狂之分,前者退守、內斂、謙謹以至於淡泊清持,後者進取、豪放、倨傲乃至蔑俗輕規,以此來定位戴修瓚和陳瑾昆這兩位湘籍同齡人(1887年生)的個性,或許再恰當不過。

您世紀初在哈佛訪學時和昂格爾(Roberto Unger)有一個對談,當時您認為儒家傳統中有一些因素是阻礙法治的,在深入研究既新且舊的六十位法科知識人後,您的這一判斷有沒有改變?

孫笑俠: 我這個觀點受昂格爾啟發,基本沒有改變,透過閱讀和思考近代法科知識人,有些方面還更堅定一些了。如何看待儒家學說,我們至今爭執不休。我一直以為,評判儒家傳統的前提在於區分公私兩個領域。儒家學說在公領域方面的遺產大都有悖於現代法治,其有益的精華在於私領域的個人品格標準。

章士釗曾在國家與個人觀念層面批評過儒學。他認為儒家不區分國家與統治者(君主),「報國之事,同於報君」(【自覺】),披著「為公」的華麗外衣,抹殺個人的欲望和權利。在他看來,國家與個人之間不該損此益彼,而是要各自找到恰當的位置。他還批評孔孟之徒言行不一,「口仁義而心盜賊」(【孔教】),認為儒家很容易導致偽善。因此他表示,中國若要前進就必須沖破傳統文化中糟粕的束縛,從本質上而不是表象上追求良善的政制。我在【法科知識人】章士釗篇中對章氏的觀點作了引申:從私域的「現象」來看,個人的身、心、靈的修煉,屬於道德和宗教範疇,沒有止境且因人而異。儒家圍繞君子的論述,對於良知、修養的強調,至今仍有生命力,值得發揚光大。但從公域的「本質」來看,如果把私域的道德倫理混用於政治的公共領域,則是有害的。儒家的仁政與當代民主法治之間存在沖突。現代政治的公域強調的是制度設計的平等性和民主性,而不是私域的差序性,更不應該是「克里斯瑪型」和「家長制傳統型」的權威性。政治的公域需要法理型權威,因為它體現了物理性的力學關系,雖然公務員要做好人,但好人也難免犯錯,在為政者個人私德之外更需要有權力制衡的法治——這就是用制度把權力關進籠子。而與這一精神的抵牾,或許是儒家學說最致命的軟肋。

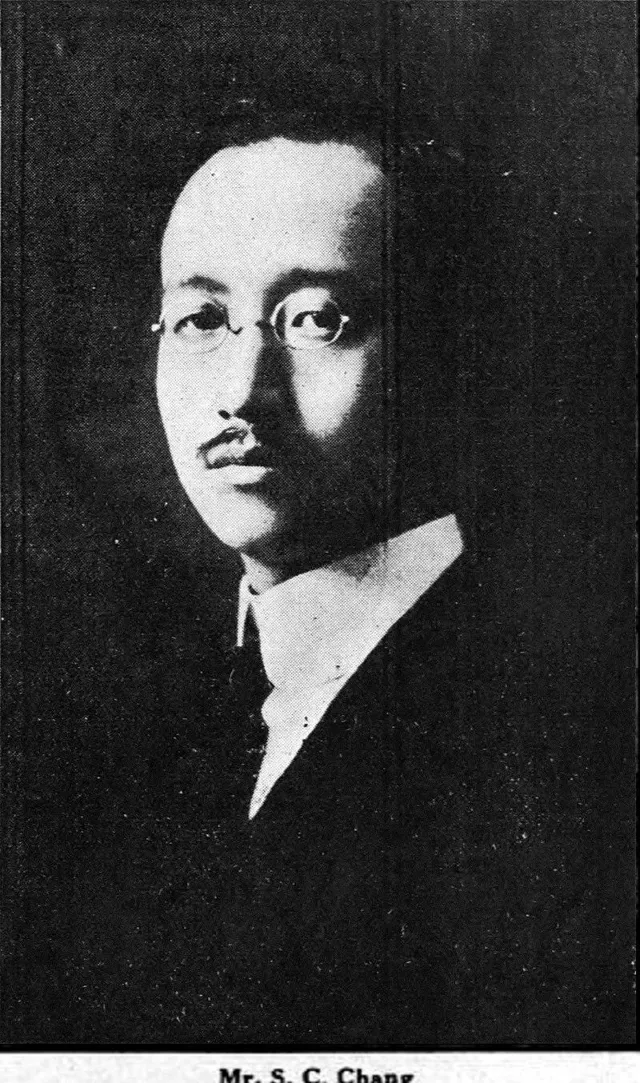

章士釗(1881-1973)

對於法治與德治的關系,我們一直猶豫搖擺,如果區分公私兩域,問題就會清楚起來,所以今天討論法與德的功能,分別來說就是:法安天下,德潤人心。

相比於文史哲,甚至相比於自然科學,民國法學是否出現有相同分量的學術大家?法學學者創作的作品有沒有可與費孝通和瞿同祖兩位社會學出身的學者所寫的【鄉土中國】【中國法律與中國社會】相匹敵的?

孫笑俠: 民國法學當然也出現過分量相當的學術大家。只是相較於文史哲,法學談不上是通識,法科知識以職業知識為主,系其專業封閉性使然,法學家也更像大多數物理學家、化學家那樣,鮮為普遍的文化界所知悉。那時沒有網媒,也沒有羅翔,難以產生在大眾文化中流通的知識,像周鯁生、李浩培治國際法學,陳顧遠、楊鴻烈治中國法律史,梅仲協、史尚寬治民法學,還有吳經熊的自然法研究、周枏的羅馬法研究,盡管精鉆,但怎麽可能會被世人熟知呢?周鯁生、王世傑、燕樹棠在二十年代就是北大的法學大師,卻也籍籍無名。

僅說比瞿同祖更早的陳顧遠,他1934年就法律史研究明確提出「問題研究法」,而非編年史式的「時代研究法」。陳氏在【中國法制史】【中國古代婚姻史】中運用社科研究方法,比非法科出身的瞿同祖的中國法律與社會研究更早,前者水平不僅不亞於,甚至在一些地方還超過了後者,我在書中對此有具體分析。再說費孝通,他是法學家費青的小弟,從小就在二哥帶領下讀書,他親口說過最佩服這位二哥的學問。費青是留德的法科海歸,青年時代就學貫中西,也有大作問世,比如他在東吳念書時寫的第二篇論文【法律不容不知之原則】,還有後來的【從法律之外到法律之內】。可惜費青於1957年英年早逝,只活了五十歲。另外梁啟超在清華國學院的弟子楊鴻烈所著【中國法律發達史】,被乃師贊許為「必傳之名著」。楊氏三部曲【中國法律發達史】【中國法律在東亞諸國之影響】【中國法律思想史】後來也在亞洲法學界風靡。今天的法學學者不了解他們,只是因為我們這四十年的法學處在滿足於法制自足性建設,而疏於學術自主性的階段罷了。

費青(1907-1957)

什麽是您所謂的法學的「自足性」?和您最近在中國法理學研究會2023年年會上講的法學的「自主性」有什麽不同?您能從這個角度對晚清以來的中國法學行程略作回顧嗎?

孫笑俠: 「自足性」是為滿足實踐需要如一國法制建設而提供的知識,因法學有操作性封閉系統,而產生教義法學。民法、國際法、刑法、行政法這些首先要滿足法律或法制的「自足性」,所以很少引起文化界的閱讀興趣,更不會在大眾讀者中有什麽影響。

如今我們有條件談中國法學「自主性」了,它與「自足性」不同。這涉及法學是以理論探索為目的還是以實踐服務為目的的問題。法蘭克福學派的阿多諾拒絕以實踐有用性衡量理論工作的意義,可以視為對理論思考自主性的捍衛,而更深刻地理解世界的理論思考,本身就是具有批判潛能的實踐形式,其獨特內容可用康德式的「無目的的合目的性」來概括。現在,中國法學主體性問題突顯出來了:法學自主性是相對於世界法律文明整體而言,在某個方面首創一種不只局限於本土實踐目的、具有普遍通用意義的理論,成為世界文明的組成部份。

就法學主體意識增長的過程而言,中國法學發達史總是不斷經歷著尋求自足性、探索本土性、倡導自主性的三階段,其背後的推動者正是法科知識人。當然這三者之間不存在明確的界限,並非是涇渭分明的,只是側重點在逐漸轉移。晚清最開始的法學工作,便是為實定法的修訂、為改良國法服務的,換言之,是為滿足我們主權國家的需要、為法律的自足性服務的。所以沈家本學西方時,總在談中國,面對西方新知,他要在中國傳統中尋找對應物,比如針對人權這樣的西方的概念,他會強調我們本來就講人道。到民國時,部份法學家開始反思缺乏本土性的問題。梁啟超曾短暫擔任過袁世凱的司法總長,他在辭職前後總結過去工作,寫了【呈大總統詳論司法急宜獨立文】【呈請改良司法文】,分析那時法律不完善,毛病就在於移植之法與本土習俗之間、程式與民情之間折中未周。後來張君勱也有類似反思,可見那種僅為滿足自我需要的拿來主義是不夠的,外來之法一定要和本土因素融合。至於自主性就很難談得上了,幾乎是沒有的。哪怕是當時公認的在國際上最有影響的法學家吳經熊,也不曾提出具有自主性的新學說。唯一的例外是張彭春1946年在聯合國人權委員會起草【世界人權宣言】時,把儒家哲學的「仁」的思想融入世界人權體系,可謂驚世駭俗。

張彭春(1892-1957)

可以說,從清末到民國的整個中國法治近代化過程中,前兩個階段都出現過。這有點類似我們的改革開放以來前四十年的歷程。在從1970年代末開始的第一個二十年裏,法學工作同樣以滿足國家的實定法實踐的需要為先。到九十年代,尤其蘇力從國外回來後,明確提出了本土資源問題,本土性的意識開始勃發。當然蘇力是一個標桿,並不是說他之前的中國的法學界完全沒有類似的思考。比如我們每一次制定民法,都比較重視彰顯本土性,也提出了一些具有本土性的理論,包括「民事法律行為」的概念、「權利本位」的理論、「市場經濟就是法制經濟」的說法。但本土性和自主性還不同,後者需要一個更高的標準。簡單重復前面的觀點:所謂自主性,既要是你自己的,又得被大家承認,既要考慮本國國情,還須基於本國因素來呈現普遍性,從而為人類共同價值作貢獻,在世界法學界占住中國學者的一席之地。像李步雲教授1992年提出關於「人權的三種存在形態」理論,被轉譯成日文後,傳遍了日本法學家,再後來被轉譯成英文,研究人權的北歐法學家也大為欣賞,心悅誠服。這就是具有自主性的法學,是中國法學對世界人權理論的貢獻。

回望中國百年法學史,能稱得上具有自主性的理論創新,還沒有成規模、成氣候。要形成這樣的氣候,一方面要有時代政治環境的條件,另一方面需要學者有很強的自主性意識,不光有實用的想法,還要有無用的想法,超越實定法、超然於法律實踐的自洽性,開展非功利的探索。或許今天我們已經準備好了。

您近年倡導「科際法學」,最近涉足數碼法治研究,發表了【論司法資訊化的人文「止境」】等文章。數碼法治和【法科知識人】的研究之間是否存在某種深層聯系?

孫笑俠: 【法科知識人】講法科的歷史,數碼法學為代表的科際整合研究是關於法科的未來。二者不同,但也有關聯。中國法科歷史上就有交叉研究,比如張君勱從文化與哲學角度研究憲法法制,陳顧遠用社科方法研究法律史,他們都在教義法學外部探尋中國社會的「事實」。只不過這是中國法學科際交叉的早期實踐,也是中國法學在參照西方法學過程中主體性覺醒的萌芽。

經歷了自1980年代至今四十余年的發展,當代中國法學的主體性與方法意識已逐漸蘇醒。略作梳理會發現一個有意思的現象:主體意識與方法意識的蘇醒,是一個交織著、並列著、互動著的過程。我們在第一個二十年中初步形成了法學學科,已初步滿足法制內部的自足性。到第二個二十年,大致可以看到政法思維法學和條文註釋法學逐漸被社科法學和教義法學取代。在未來,我們有沒有可能形成一個趨勢——圍繞法學自主性,以跨人文、社科和自然科學的科際融合方法來研究法律?這是一個問題。世界法學實際是由「規範分析-教義法學」「科際實證-事實法學」「應然論證-價值法學」三個部份構成的。中國法學的自主性,只能避開具有操作性封閉的教義法學,在另外兩個具有開放性的區域進行創新,運用的方法必然是多學科之間的科際整合。

以關註「事實」為特征的傳統社會實證法學,其「事實」相較於嚴格意義上的科學事實,在確定性上有很大差距。所以法學與自然科學交叉,比它與社會科學交叉有更大優勢。法學科際整合的任務就是以探求「事實」為圭臬,透過與自然科學的交叉整合,獲得如虎添翼的效果。例如,「數碼法學」在探尋事實上便能突顯出其數據的豐富性、方法的可計算性等優勢。此外還有認知科學、生命科學等,都可與法學交叉整合。法學與多學科整合所探尋的「事實」,包括了社會事實、歷史事實、技術事實、數據事實、生物事實、認知事實等等。和社會科學的經驗事實不同,上述事實是可計算、可解釋、可確定、可人性化評估的事實,這種事實也是可以轉化出法律價值的。法哲學的經典命題,同時也是法學的首要目標——「法律的確定性」由此才可有破解的可能。法學科際整合可以使中國法學具備更強的探尋與處理事實的能力,有助於更全面地分析中國社會事實,更靈活地套用理論來解決立法與執法的「一刀切」問題,同時也可以進一步增強法學自主知識創新能力,為世界法學貢獻更加豐富多元的知識。

(本文來自澎湃新聞,更多原創資訊請下載「澎湃新聞」APP)