有時候,科技巨頭的日子也並不好過,比如輝達。曾經風光無限的AI芯片霸主,如今卻陷入了中美兩國的監管夾擊。美國懷疑它壟斷市場、避稅,甚至盯上了它的CEO黃仁勛。

而中國這邊,也沒閑著,直接對它展開反壟斷調查。這家「市值高達3。34萬億美元」的明星企業,眼下是真的有點「水深火熱」。

更有意思的是,美國還對中國企業搞起了報復,連無人機企業都被拉出來「整頓」。真是一場「你來我往」的國際大戲。一個問題擺在我們面前:科技巨頭的「規矩」究竟是什麽?

還是說,誰的拳頭大,誰說了算?

輝達,這個名字大家可能不陌生。它是全球AI芯片的領軍企業,光靠芯片業務,就占了公司九成收入。還記得2024年初,它的市值一度沖到3。

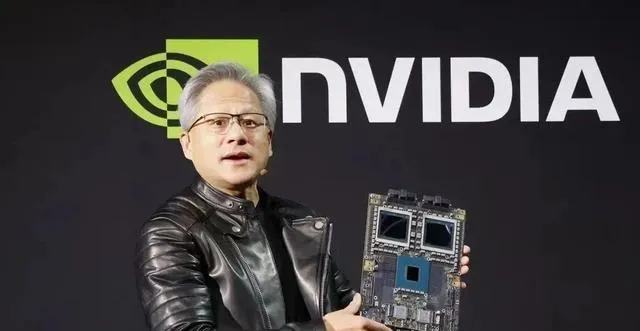

34萬億美元,堪稱科技圈的「流量天花板」。CEO黃仁勛也成了業界傳奇人物,他不僅帶領公司不斷創新,還敢在公開場合提醒大家,就算是輝達這麽大的公司,也可能在30天內破產。話雖驚人,卻也道出了科技行業的殘酷真相:你輝煌的時候,別人盯著你;你犯錯的時候,別人踩著你。

這幾年,中美兩國科技競爭愈演愈烈。美國想靠技術封鎖卡中國的脖子,而中國則拼命突破技術壁壘。夾在中間的輝達,日子並不好過。

它一邊依賴中國市場的營收,一邊又得聽美國政府的指揮。這種「兩頭討好」的策略,最終讓它成了中美兩個大國的「靶子」。12月9日,中國市場監管總局宣布對輝達啟動反壟斷調查,而幾乎同一時間,美國司法部也對輝達展開兩項調查。

更絕的是,美國還要搞大疆和道通兩家中國無人機制造商,理由是「國家安全」。這一來一回,科技圈的火藥味越來越濃了。

事情的說復雜也復雜,說簡單也簡單。輝達這些年靠著AI芯片賺得盆滿缽滿,但「樹大招風」,美國和中國都盯上了它。

先說美國。2024年4月,輝達收購了一家以色列的芯片公司。這本來是件正常的商業操作,但美國司法部卻不這麽看。

他們懷疑,輝達這麽做不是為了技術創新,而是為了打壓競爭對手,鞏固自己的市場壟斷地位。除此之外,美國還認為,輝達在銷售AI芯片時,強迫客戶捆綁購買其他產品,這種做法已經觸碰了反壟斷的紅線。與此同時,輝達CEO黃仁勛也被曝出利用稅法漏洞避稅80億美元。

這種事兒,放在普通人身上可能沒什麽,但放在一個華裔企業家身上,美國政府的反應就顯得很敏感了。畢竟,黃仁勛最近在中國香港的一場演講中,還公開表示,中國市場對輝達的發展起到了重要作用。這種言論,無疑讓美國政府更加不安。

再看中國這邊。12月9日,中國市場監管總局宣布對輝達展開反壟斷調查。調查的重點跟美國司法部的指控很相似,也是圍繞輝達對以色列芯片公司的收購和捆綁銷售行為展開。

不過,更關鍵的是,這次調查的時機非常微妙——就在中美科技競爭日益加劇的背景下,中國選擇了這個節點動手。中方的目標很明確:既要回應美國對中國芯片產業的打壓,也要保護本國的市場秩序和產業安全。

中美兩國對輝達展開的調查,不僅僅是單純的商業糾紛,更是一場科技領域的博弈。

先看美國這邊。針對輝達的兩項調查,一個是商業層面的反壟斷問題,另一個是針對CEO黃仁勛個人的稅務問題。司法部的指控很直接:輝達透過收購以色列芯片公司,試圖限制創新、鞏固壟斷;透過捆綁銷售,迫使客戶接受不必要的額外產品。

而稅務調查則更讓人關註,因為它直接指向了黃仁勛本人。美國政府認為,黃仁勛透過某些信托基金避稅,導致政府少收了80億美元的稅款。此外,黃仁勛的華裔背景和親中言論,也成了美國政府關註的焦點。

再看中國。市場監管總局的調查重點,除了收購以色列公司和捆綁銷售問題,還明確指出,這次調查是為了維護中國芯片產業的安全。近年來,美國透過技術封鎖和出口限制,多次試圖打壓中國的科技發展。

就在最近,拜登政府又出台了新的半導體出口限制政策,進一步加劇了中美科技競爭的緊張局勢。中國對輝達展開調查,不僅是「以其人之道還治其人之身」,更是對國內芯片產業的一次保護性措施。

兩國的調查讓輝達陷入了前所未有的困境。一邊是美國政府的高壓審查,一邊是中國市場的嚴格監管。更糟糕的是,美國為了回應中國的調查,還把矛頭對準了中國無人機企業大疆和道通。

這場中美之間的博弈,已經從芯片擴充套件到了更廣泛的科技領域。

12月9日,中國市場監管總局對輝達啟動反壟斷調查,這無疑讓本就焦頭爛額的輝達雪上加霜。與此同時,美國眾議院也開始了針對中國企業的行動。他們計劃透過一項法案,直接禁止中國的大疆創新和道通智能兩家無人機企業在美國銷售產品。

理由是「國家安全」,但明眼人都看得出來,這不過是對中國調查輝達的報復。

輝達的處境因此更加微妙。作為一家高度依賴中國市場的企業,它的全球收入有超過20%來自中國。而在AI芯片領域,中國市場更是它的核心增長點之一。

為了規避美國的出口限制,輝達推出了所謂的「特供版」芯片A800和H800,但這些效能受限的產品並不能完全滿足中國企業的需求,反而讓中國市場對輝達的態度更加復雜。中國的反壟斷調查,正是對這種「兩面派」行為的一次強有力反擊。

與此同時,美國對中國無人機企業的打壓,也引發了廣泛關註。大疆和道通作為全球領先的無人機制造商,長期以來在技術和市場份額上都保持著領先地位。美國以「國家安全」為由,試圖將它們排除出市場,實際上是為了削弱中國在這一領域的競爭力。

這種「打壓式」競爭的背後,隱藏著深刻的地緣政治考量。

隨著中美兩國的調查持續推進,輝達可能面臨巨額罰款。其中,中國市場監管總局的調查若最終坐實,罰款金額可能高達50億美元。而美國這邊,司法部的反壟斷和稅務調查,也可能對輝達造成更大的財務和聲譽損失。

更重要的是,這場風波對輝達的全球戰略帶來了深遠影響。它不僅要重新評估中國市場的重要性,還要在中美之間找到一個微妙的平衡點。否則,這家曾經輝煌的科技巨頭,可能真的會像黃仁勛自己說的那樣,「在30天內走向破產」。

【網友熱議】。

網友「科技觀察者」:美國這波操作,完全是「以牙還牙」。中國調查輝達,美國立馬搞大疆,真是連遮羞布都不要了。

網友「老王看世界」:輝達這回真是兩邊都得罪了。想靠特供版芯片討好中國,兩頭不討好,活該被調查。

網友「小李說財經」:50億美元罰款,對輝達來說也不是小數目。更別說還有美國的稅務調查,這回真是賠了夫人又折兵。

網友「芯片愛好者」:說實話,美國對中國科技企業的打壓,真的讓人看不下去。明明是市場競爭,非要搞什麽「國家安全」。

大家的評論是五花八門,但有一點是共同的:這場中美科技博弈,輝達只是個開頭,後面還不知道會有多少企業被卷進來。

那麽問題來了:科技企業到底該怎麽在中美之間「夾縫求生」?是一邊討好一邊妥協,還是幹脆另辟蹊徑?更深層次的問題是,中美之間這種「你打我一拳,我還你一腳」的對抗模式,真的能帶來技術進步嗎?

還是說,最終受傷的,只是這些企業和全球的科技行業?