2023年即將落幕。

這一年,是「紀念之年」。我們透過閱讀,透過講述,紀念魯迅的第一本小說集【吶喊】,紀念波蘭詩人維斯拉瓦·辛波斯卡、意大利作家伊塔洛·卡爾維諾、南非作家納丁·戈迪默、美國「黑色幽默」代表作家約瑟夫·海勒、哥倫比亞作家、詩人阿爾瓦羅·穆蒂斯的誕辰百年。

這一年,也是「告別之年」。大江健三郎、米蘭·昆德拉、A.S.拜厄特……以文字跨越國界的他們,是我們精神世界裏閃耀的存在。還有「無愁河的浪蕩漢子」黃永玉、帶來【呼嘯山莊】的「百歲老人」楊苡、帶來福克納、卡夫卡的李文俊、以【葉甫蓋尼·奧涅金】帶來一束光的王智量、對文學批評永遠充滿激情的「德公」程德培、「故事只講了一半」的萬瑪才旦……他們人已離去,但他們的文字,會在歲月的長河裏得以永生。

這一年,還有許多新作問世。5月有畢飛宇時隔15年的長篇新作【歡迎來到人間】,6月有莫言的話劇新作【鱷魚】,7月有阿來的散文新作【西高地行記】,9月有賈平凹交出第20部長篇小說【河山傳】。不少青年作家的新作也讓人驚喜,比如90後中,薛超偉的【隱語】、三三的【晚春】、李婷的【在小山和小山之間】、楊知寒的【黃昏後】、丁顏的【雪山之戀】、王蘇辛的【再見,星群】、焦典的【孔雀菩提】、葉昕昀的【最小的海】、周於旸的【招搖過海】先後出版,幾部作品皆有不錯的銷量和口碑。

這一年,文學界還發生了許多事。莫言、余華、王安憶等名家引起校園轟動,【狂飆】【漫長的季節】【河邊的錯誤】【繁花】等影片從年頭到年尾見證文學與電影的夢幻聯動,第十一屆茅盾文學獎頒出,文學界熱議ChatGPT的影響、素人寫作和流量時代的文學「出圈」,余華成為首登【巴黎評論】「作家訪談」的中國作家……

在2023年的行事曆即將翻過最後一頁之際,讓我們一起回顧國內這一年的幾大文學事件。

文學進校園引轟動

王安憶與余華來到華師大

莫言走進復旦,與王安憶、陳思和展開對談

校園是文學的搖籃,這在2023年有了最好的詮釋。

先是3月26日,作家王安憶與余華來到華東師範大學,對談「現實與傳奇」。活動訊息一經公布立即引起全校轟動,有人跑去行政樓連夜排隊,有人為此建了「余華老師追星失敗群」,有人發現票價在某網站炒到了一萬,主辦方更是緊急更換大場地,並安排線上直播——據筆者觀察,僅前一個小時華師大的影片號就吸引了16萬人線上觀看,一個小時後數據又飆升到40萬人。

接著是5月17日,莫言走進復旦大學,與王安憶、陳思和展開對談,這場活動開放報名不到一分鐘,名額就被一搶而空。到了11月20日,莫言和於和偉對莫言新劇本【鱷魚】的臨場演繹更讓華東師範大學的師生直呼過癮。這是莫言第一次表演自己寫的鱷魚,活動現場人山人海,座無虛席。

如此文學熱情,讓人好像一下回到了1980年代——當時的校園就是許多人心目中的文學據點。就像王安憶說的:「那個時代很美好,就是談文學。文學是我們最主要的事情。」

【延伸閱讀】

余華對談王安憶:GPT不會對我們倆構成威脅

莫言來復旦與王安憶陳思和談了什麽?

戲劇滿足「說話的欲望」,莫言、於和偉臨場演繹劇作【鱷魚】

來自ChatGPT的「威脅」

視覺中國 圖

在「漢語盤點2023」中,ChatGPT當選年度國際詞。3月14日,ChatGPT4.0釋出,引發了人們關於語言理解和書寫的激烈探討。對文學界而言,ChatGPT也是貫穿一年的熱門話題。

今年10月18日,第81屆世界科幻大會暨2023年成都世界科幻大會在成都開幕,也就在這個月,一篇名為【機憶之地】的小說在江蘇青年科普科幻作品大賽中獲得了二等獎。清華大學教授沈陽在其個人社交賬號上釋出訊息,稱這篇小說從筆名、標題、正文到配圖都由AI完成。而在未提前知會評委的情況下,6位評審專家中僅1人看出了這篇小說由AI所作,還有3位評委為它投票推薦。

訊息一出,人們不禁再一次為AI時代的人類文學感到擔憂和焦慮。人工智能影響的不僅是文學創作,對文學批評、文學轉譯乃至文學報道亦有影響。ChatGPT的到來,讓很多人的書寫變得無效。作家李敬澤表示:「我們需要重新站在文明和文學的原點上,思考我們如何成為真正的創造者一一既創造自我,又不斷創造著世界。」

【延伸閱讀】

作家談ChatGPT:它給我們提了個醒

ChatGPT會取代文學轉譯嗎?機器還不了解人類

「創意寫作」成立聯盟

「中國大學創意寫作聯盟」成立,莫言發來祝福

今年五四青年節,【青年文學】發出了「現在出發·小說專號」,刊發的15篇小說皆為在校學生的作品。讓人眼前一亮的是,00後作家也在這期全國高校學子的小說專號中登場。

而就在「現在出發·小說專號」推出前一個月,「中國大學創意寫作聯盟」也在華東師範大學正式成立。該聯盟由北京大學、北京師範大學、復旦大學、華東師範大學、南京大學、清華大學、上海交通大學、同濟大學、中國人民大學9所大學的相關創意寫作機構聯合成立,是一個全國性、學術性的非營利性組織,指導單位為中國作家協會,秘書處設立於華東師範大學中國創意寫作研究院。這也是全國高校首次為「創意寫作」成立聯盟。

「創意寫作」在中國已有十多年的發展歷程,未來它會帶來哪些文學新人和作品,它會如何作用於整個文學生態,都值得持續關註。

【延伸閱讀】

剛剛成立的「中國大學創意寫作聯盟」,它有哪些關鍵詞?

全國高校學子的小說專號來了!00後作家登場

影視和文學神奇聯動

電視劇【繁花】海報

從年初的【狂飆】到年中的【漫長的季節】,再到年底的【河邊的錯誤】【繁花】,影視和文學一直能擦出神奇的火花。

由王家衛執導的【繁花】改編自上海作家金宇澄獲得茅盾文學獎的同名小說,分普通話版和上海話版兩個版本,備受觀眾期待。數據顯示,央視八套開播僅10分鐘收視率就破了2。上海文藝出版社方面也透露,隨著電視劇的開播,目前已加印了12萬冊小說。

而【河邊的錯誤】無疑成為2023年文藝片裏的一匹黑馬,這部改編自余華先鋒時期小說的電影給觀眾留下很大的回味空間,在各大平台引發網友熱議,不少網友的分析甚至超過專業影評人,讓人直呼「高手在民間」。

年中的【漫長的季節】豆瓣收官9.4分,已躋身近十年最好的國產劇之列。這部劇的「文學策劃」是85後東北作家班宇。他告訴澎湃新聞記者:「劇本身在講故事,小說也在講故事。我和辛爽導演達成一致的是,故事都只是我們的一個外殼,我們想借故事說出自己的話,說出我們對時間的理解,說出我們的審美和價值。」

【狂飆】則是2023年初最受歡迎的一部劇。它和文學的夢幻聯動在於——伴隨【狂飆】的爆火,演員張頌文早前在文學刊物上發表的作品也被網友「翻」了出來。2014年,他在【讀者:全世愛(原創版)】發表過懷念媽媽的文章【火柴天堂】;2017年,他在【天涯】第3期發表了散文【在心裏點燈的人】……

澎湃新聞記者特采訪了張頌文當年的責任編輯。編輯表示張頌文的文字屬於典型的沒有經過專業訓練的那種,有些江湖氣息,是那種在野的,新鮮的,讓人眼前一亮,「其實所有的創作都是個人史。影視演繹也是一種創作,張頌文的表演估計也有他個人經歷的影子在。」

【延伸閱讀】

專訪|【漫長的季節】文學策劃班宇:打個共鳴的響指吧

文學青年張頌文,文學編輯:他的文字有些江湖氣

第十一屆茅盾文學獎頒出

澎湃專題:2023茅盾文學獎

8月11日,第十一屆茅盾文學獎在北京揭曉,五部獲獎作品分別是:楊誌軍的【雪山大地】、喬葉的【寶水】、劉亮程的【本巴】、孫甘露的【千裏江山圖】、東西的【回響】。

11月19日晚,「2023中國文學盛典·茅盾文學獎之夜」在烏鎮舉行。莫言、畢飛宇、遲子建、麥家、劉慈欣等眾多當代文學名家共同見證了這場文學的盛會,各大平台的播放總量更達到了十幾億。作家們的獲獎感言,如孫甘露的「寫作引領我們反思我們所擁有的一切,也令我們想象我們未曾擁有的」「榮耀很快就會消失,而那些為理想付出生命的人,才值得後人永久地記憶」,讓無數讀者為之感動。

作為中國具有最高榮譽的文學獎項之一,茅盾文學獎深受文學界的重視和全社會的關註。筆者也親歷了本屆獲獎作家線下簽售會的現場。活動從11月17日下午四點開始,當楊誌軍、喬葉、劉亮程、孫甘露、東西趕到現場,五條彎彎繞繞的大長隊已等在那裏。讀者們有的左手右手各一大布袋,有的直接抱起一摞書,男女老少都對簽書充滿熱情。當天下午的氣溫漸漸跌至十攝氏度,竟也有讀者排得滿頭大汗。

還有一個插曲發生在年底。【收獲】要出全年合訂本時,發現今年6期雙月刊中有3期接近脫銷,合訂本「合」不起來。脫銷的3期雜誌分別是第一、三、五期——第一期推出陳彥的【星空與半棵樹】,第三期推出畢飛宇時隔15年的新作【歡迎來到人間】,第五期推出賈平凹的第20部長篇小說【河山傳】,而陳彥、畢飛宇、賈平凹都是獲得過茅盾文學獎的作家。

【延伸閱讀】

澎湃專題:2023茅盾文學獎

文學「出圈」之問

IC資料 圖

從人文漫談節目【文學館之夜】到【我在島嶼讀書 第二季】再到茅盾文學周,這一年,人們對於文學的「出圈」「破圈」也有了更多的追問。

文學界普遍認同,當下熱議的「出圈」和「破圈」其實是一個歷史命題的遙遠回聲——借助這些提法,試圖在流量時代重返文學曾經擁有過轟動效應的歷史階段,比如五四時期,比如文學能產生轟動效應的1980年代。

在今天,「萬物可直播,人人皆主播」。有評論者認為,「出圈」是好事,但真正的效果有待檢驗。在目前的演算法裏,只要點進去,哪怕看一眼就關了,也會被算進數碼裏。在「萬+」點選量背後,文學是否有真正走到觀看者的內心,恐怕是更耐人尋味的問題。

亦有評論者認為,所謂「文學的黃金時代」,恰恰可能是「非常態的時代」。與其焦慮文學是否出圈,不如承認文學的小眾性和獨立性,與其為「出圈」「破圈」焦慮,不如先把圈子裏的事情做好。

【延伸閱讀】

文學青年熱議:「萬+」點選量背後,文學走進內心了嗎?

作家談「破圈」:新時代文學如何跨界傳播

「素人寫作」深受讀者喜歡

素人寫作

近年,越來越多人開始嘗試書寫自我和他人的故事。他們來自社會的各個階層和各行各業,比如農民、礦工、醫生、老師、司機、外賣員、快遞員、保險代理人、公務員、程式設計師、檢察官等等,他們的寫作,被冠以「素人寫作」之名,已成為當下不可忽視的社會文化現象。

尤其在2023年,王計兵的【趕時間的人】、胡安焉的【我在北京送快遞】、楊本芬的【豆子芝麻茶】等作品陸續問世,深受讀者喜歡。【趕時間的人】和【我在北京送快遞】上榜豆瓣2023十大年度圖書,【豆子芝麻茶】在豆瓣2023年度中國文學(小說類)排在第二。

另據出版方透露,微信讀書上有20萬人閱讀【我在北京送快遞】電子書,喜馬拉雅的有聲書目前也有73萬聽眾;【豆子芝麻茶】雖於2023年10月出版,目前發貨已5.5萬冊,上市一個月就加印了,目前正在準備三刷。

「素人寫作」之熱也讓我們思考:他們是誰?他們的作品為何受到這麽多讀者的喜歡?這一現象本身會給文學界帶來什麽?

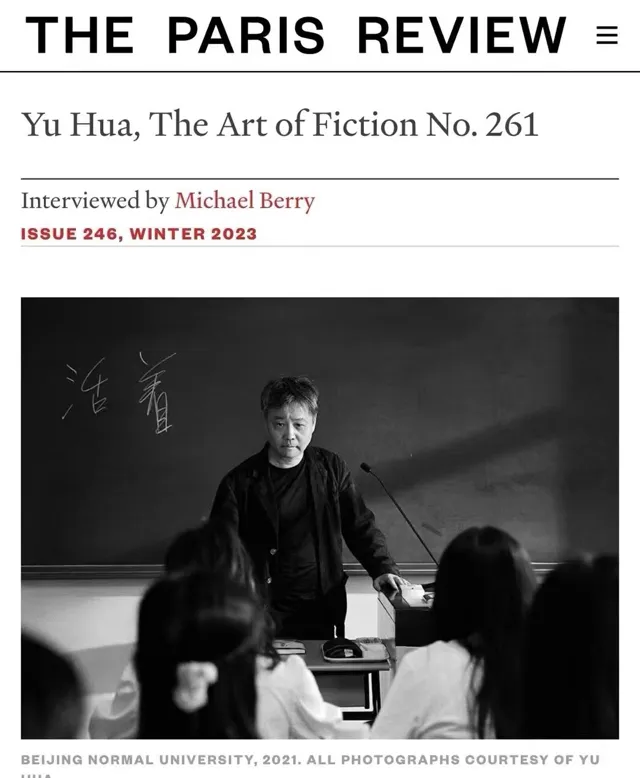

余華成為首登【巴黎評論】「作家訪談」的中國作家

余華成為首登【巴黎評論】「作家訪談」的中國作家

今年12月,老牌文學刊物【巴黎評論】(The Paris Review)的「作家訪談」欄目發表了對作家余華的專訪。這是中國籍作家第一次登上【巴黎評論】「作家訪談」。

「作家訪談」是【巴黎評論】最持久、最著名的特色欄目,自1953年創刊號中的E.M.福斯特訪談至今,一期不落地刊登當代最偉大作家的長篇訪談,囊括了二十世紀下半葉至今世界文壇幾乎所有的重要作家,其中就包括34位元諾貝爾文學獎得主。

余華的這篇訪談發在「小說的藝術」的第261期,由著名譯者白睿文(Michael Berry)采寫,內容既涉及余華的早年寫作經歷、文學師承以及文學觀,也有對於【在細雨中呼喊】【活著】【兄弟】【文城】等具體作品的追問。據【巴黎評論】系列中文出版方99讀書人透露,他們爭取將這篇訪談收入最新一本簡體中文版【巴黎評論】,也就是【巴黎評論·作家訪談8】。

【延伸閱讀】

獨家|中國作家首登【巴黎評論】「作家訪談」,余華談了些啥

(本文來自澎湃新聞,更多原創資訊請下載「澎湃新聞」APP)