抗美援朝美軍俘虜:身在戰俘隊還不忘要"特權"

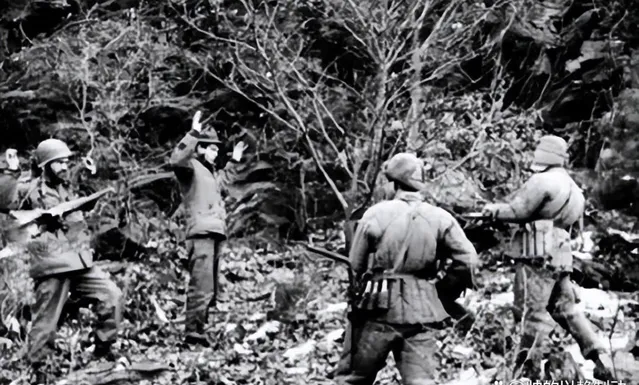

1950年11月,抗美援朝戰爭進入白熱化階段。誌願軍以劣勢裝備擊敗了號稱"世界第一"的美軍,俘虜了大批美軍士兵。這些身處異國他鄉的美軍俘虜,本應感恩於誌願軍的人道主義待遇,卻仍然保持著驕傲自大的態度。他們在戰俘營中頻頻鬧事,要求特殊待遇,甚至還妄圖逃跑。面對這些"麻煩制造者",誌願軍究竟采取了怎樣的措施?美軍俘虜的這些行為又反映了什麽樣的心理狀態?在戰俘營中,中美雙方展開的這場無硝煙的較量,又會給我們帶來怎樣的啟示?

1950年11月下旬,誌願軍第38軍俘虜營迎來了一批新的"客人"。這些美軍俘虜剛被押解進入營地,就開始展現出他們的傲慢本性。一名叫約翰·史密斯的美軍中尉走在隊伍最前面,他環顧四周,對著身邊的轉譯老王大聲抱怨道:"這就是你們安排的住處?連個像樣的房子都沒有!"

老王耐心地解釋道:"這裏是戰區,我們的戰士都住在簡易帳篷裏,你們的待遇已經很好了。"然而,史密斯並不買賬,他繼續喋喋不休:"我可是美國軍官,怎麽能和普通士兵住在一起?我要求單獨的房間!"

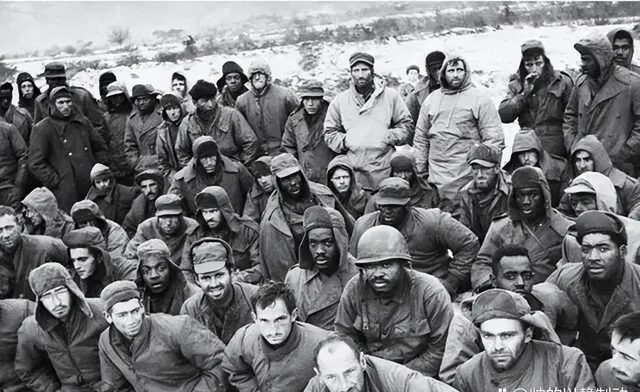

這種傲慢的態度在戰俘營中並非個例。不少美軍俘虜仍然保持著他們在軍中的等級觀念,認為自己應該得到特殊待遇。有一次,俘虜營組織放風活動,一名美軍少校居然要求白人和黑人分開活動。他理直氣壯地對管理人員說:"這是我們的傳統,黑人就應該和黑人在一起。"

這種赤裸裸的種族歧視行為立即引起了誌願軍管理人員的強烈反對。負責管理的李隊長嚴厲地批評道:"在這裏,所有俘虜都是平等的。我們不允許任何形式的歧視!"盡管如此,一些美軍俘虜仍然私下裏對黑人俘虜冷嘲熱諷,甚至發生過肢體沖突。

除了種族歧視,美軍俘虜對夥食問題的抱怨更是沒完沒了。有一天中午,俘虜營食堂供應的是玉米面粥和鹹菜。一位名叫湯姆·韋遜的美軍上士一看到這樣的夥食,立刻拍案而起:"這叫什麽飯?連豬食都不如!我們要吃肉,要喝咖啡!"

面對這樣的無理要求,負責夥食的張師傅無奈地解釋道:"現在是戰時,物資緊缺。我們的戰士吃的也是這些,已經盡力給你們改善夥食了。"然而,韋遜依舊不依不饒,甚至煽動其他俘虜一起抗議。

這種對夥食的不滿情緒在戰俘營中持續發酵。有些美軍俘虜甚至將剩飯剩菜倒在地上,以此表達他們的不滿。這種行為不僅浪費糧食,還給管理工作帶來了很大困擾。

更令人哭笑不得的是,一些美軍俘虜還保持著他們在美國的生活習慣。有一天,一位叫傑克·布朗的美軍中士居然要求提供冰鎮可樂和漢堡包。當他被告知這些東西根本不可能提供時,他居然說:"那至少給我們一些巧克力和香煙吧,這可是我們的基本權利!"

這種近乎無理取鬧的要求,反映出美軍俘虜對現實處境的認知嚴重脫節。他們似乎忘記了自己是戰俘的身份,仍然沈浸在美國優越生活的幻想中。

然而,最令人震驚的是,一些美軍俘虜竟然還妄圖逃跑。1951年初的一個夜晚,三名美軍士兵趁著值班戰士不註意,偷偷溜出了營地。他們幻想著能夠穿越敵後,重返美軍陣地。然而,他們顯然低估了北韓百姓的警惕性。第二天一大早,這三名逃跑的美軍就被當地村民抓獲,押送回了戰俘營。

面對這些傲慢、自大且不知悔改的美軍俘虜,誌願軍展現出了極大的耐心和克制。他們始終堅持人道主義原則,既不迎合俘虜的無理要求,也不采取報復性措施。這種處理方式,既體現了中國軍隊的道德操守,也在無形中對美軍俘虜產生了潛移默化的影響。

面對美軍俘虜的種種無理要求和傲慢行為,誌願軍展現出了令人欽佩的克制和人道主義精神。這種精神不僅體現在對俘虜的日常管理中,更體現在誌願軍為改善俘虜生活條件所做的不懈努力。

1951年2月,誌願軍總部下發了一份關於優待俘虜的指示。這份指示明確要求,要嚴格遵守國際公約,保障俘虜的基本權利,同時還要盡可能改善他們的生活條件。這一政策的出台,既源於中國軍隊優待俘虜的傳統,也是基於爭取國際輿論支持的戰略考慮。

在這一政策指導下,各戰俘營開始采取一系列措施改善俘虜的生活條件。以第38軍俘虜營為例,營長劉誌宏組織召開了一次專門會議,研究如何落實總部的指示。會上,劉營長強調:"我們要用實際行動向這些美軍俘虜證明,什麽是真正的人道主義。"

首先,誌願軍著手改善俘虜的夥食問題。考慮到美軍俘虜不習慣中國式飲食,營部特意從後方調來了會做西餐的廚師。這位名叫張大川的廚師曾在上海的西餐廳工作過,對西式烹飪有一定了解。在有限的條件下,張大川盡力為俘虜們烹製一些西式簡餐,如薯仔泥、燉牛肉等。

雖然仍然無法滿足一些俘虜的過分要求,但這種努力還是得到了不少俘虜的認可。一位名叫米克·莊遜的美軍中士在日記中寫道:"今天的午餐是燉牛肉和薯仔泥,雖然和家鄉的味道有些差距,但已經比之前好多了。至少他們在努力滿足我們的需求。"

除了改善夥食,誌願軍還註重改善俘虜的居住環境。1951年春天,誌願軍組織俘虜們參與到營房的修繕工作中。他們提供了必要的工具和材料,讓俘虜們自己動手改善居住條件。這不僅改善了生活環境,也給了俘虜們一些事做,緩解了他們的心理壓力。

在醫療方面,誌願軍更是不遺余力。1951年3月,第38軍俘虜營爆發了一場流感。面對這種情況,營部立即調集了大量醫療資源,甚至不惜動用誌願軍自己的藥品儲備來救治俘虜。負責醫療工作的李醫生回憶說:"當時我們自己的藥品也很緊缺,但是看到那些生病的俘虜,我們還是盡全力救治。這不僅是出於人道主義考慮,也是我們中華民族仁愛精神的體現。"

在文化教育方面,誌願軍也做了大量工作。他們為俘虜提供了書籍、報紙等閱讀材料,甚至還組織了一些文化活動。1951年5月,第38軍俘虜營舉辦了一場別開生面的文藝晚會。在這場晚會上,不僅有誌願軍戰士的節目,還邀請了一些有才藝的俘虜登台表演。

一位名叫傑克·史密斯的美軍上等兵在晚會上演唱了一首鄉村民謠。當他唱完後,全場響起了熱烈的掌聲。這一刻,仿佛戰爭的陰霾暫時消散,取而代之的是人性的光輝。傑克後來在給家人的信中寫道:"那是我在戰俘營中最難忘的一個夜晚。我突然意識到,即使是敵人,也可以欣賞同樣的音樂。"

誌願軍的這些人道主義政策,不僅改善了俘虜的生活條件,也在潛移默化中影響著俘虜的思想。越來越多的美軍俘虜開始對誌願軍產生了新的認識。他們驚訝地發現,這些被他們稱為"共產黨"的中國軍人,竟然如此重視人道主義精神。

然而,誌願軍的這種做法也引發了一些爭議。有些誌願軍戰士不理解為什麽要對俘虜如此"優待"。對此,政治委員王建國在一次政治學習會上解釋道:"我們優待俘虜,不僅是出於人道主義考慮,更是為了展示我們的道德優勢。這種優勢,往往比武器更有力量。"

隨著時間的推移,誌願軍的人道主義政策開始顯現出效果。越來越多的美軍俘虜開始反思戰爭,甚至有人公開表示反對美國政府的侵略政策。這種思想上的變化,無疑是誌願軍人道主義政策的最大勝利。

隨著時間的推移,誌願軍的人道主義政策逐漸產生了效果。許多美軍俘虜開始反思自己的處境,甚至對戰爭本身產生了質疑。這種思想上的轉變,是一個緩慢而復雜的過程,其中既有對現實處境的無奈接受,也有對誌願軍行為的真誠感激。

1951年夏天,第38軍俘虜營迎來了一位特殊的"客人"。這位名叫羅拔·威廉士的美軍中尉,是一名哈佛大學的歷史學畢業生。在被俘之前,他對共產主義持強烈的敵意。然而,在俘虜營中的經歷,卻讓他開始重新思考自己的立場。

威廉士在俘虜營中的表現一開始並不突出。他沈默寡言,很少與其他俘虜或管理人員交流。然而,他的這種態度引起了政治教導員李明的註意。李明覺得,這位受過高等教育的軍官,或許能成為影響其他俘虜的關鍵人物。

於是,李明開始有意識地與威廉士接觸。他經常借口討論歷史問題,與威廉士展開對話。在這些對話中,李明不急於灌輸自己的觀點,而是耐心傾聽威廉士的想法,並適時提出一些引導性的問題。

漸漸地,威廉士開始對李明敞開心扉。在一次談話中,他坦言道:"我曾經認為,共產主義就是邪惡的代名詞。但是在這裏,我看到的卻是另一番景象。你們對我們的態度,讓我開始懷疑自己過去的認知是否正確。"

李明沒有急於表態,而是繼續引導威廉士思考。他說:"每個人都有自己的立場和觀點,重要的是要用開放的心態去看待不同的思想。你既然學過歷史,想必了解歷史的復雜性。"

這番對話給威廉士帶來了深刻的觸動。他開始主動閱讀誌願軍提供的一些書籍,其中包括馬克思、恩格斯的著作,以及一些介紹中國革命歷史的材料。雖然他並未完全接受這些理論,但這些閱讀確實拓寬了他的視野。

威廉士的變化也影響了其他俘虜。有一天,一位叫傑克·湯普森的美軍士兵找到威廉士,問道:"長官,你怎麽看待我們現在的處境?我們是不是應該繼續抵抗?"

威廉士沈思片刻,回答道:"傑克,我們確實是俘虜,但我們並未失去人格尊嚴。誌願軍對我們的態度,讓我開始思考,我們參與這場戰爭的意義是什麽。也許,我們應該用更開放的態度去看待這個世界。"

這番話在俘虜中引起了不小的震動。越來越多的俘虜開始反思自己的處境和戰爭的意義。有些人甚至開始主動學習中文,希望能更好地了解這個曾經被他們視為敵人的國家。

1951年秋天,俘虜營組織了一次辯論會,主題是"戰爭與和平"。威廉士作為主要發言人之一,公開表示:"我們參與這場戰爭,可能是出於一種錯誤的認知。現在看來,和平才是人類應該追求的最高目標。"

這場辯論會上,不少俘虜表達了類似的觀點。雖然仍有一些人堅持原有立場,但整體氛圍已經發生了明顯變化。誌願軍的政治教導員們欣喜地發現,他們的努力正在逐漸收獲成果。

然而,並非所有俘虜都經歷了這樣的思想轉變。仍有一部份人固守成見,拒絕接受新的觀點。他們將那些轉變思想的同伴視為"叛徒",甚至發生過一些肢體沖突。面對這種情況,誌願軍采取了謹慎的態度,既不強制幹預,也不放任自流。他們繼續堅持教育和感化的方針,相信時間會帶來更多改變。

1952年初,一件意外事件進一步推動了俘虜們的思想轉變。一名叫約翰·史密斯的美軍士兵在勞動中不慎受傷。誌願軍的醫護人員不顧自身安危,冒著炮火將其送往後方醫院救治。這一舉動深深觸動了許多俘虜。

史密斯康復後,在一次集會上公開表示:"我曾經認為中國人都是野蠻殘忍的。但是,他們用實際行動告訴我,什麽是真正的人性。我為自己過去的偏見感到羞愧。"

這番發言在俘虜中引起了強烈反響。越來越多的人開始反思自己過去的認知,並對誌願軍產生了新的認識。有些俘虜甚至開始主動參與一些誌願勞動,幫助改善營地環境。

隨著停戰談判的進行,俘虜們的思想狀態也在不斷變化。當得知可能即將被釋放時,許多人表現出了復雜的情緒。有人欣喜若狂,有人卻流露出不舍之情。威廉士在日記中寫道:"我即將離開這個曾經被我視為地獄的地方。然而,正是在這裏,我重新認識了自己,也重新認識了這個世界。"

1953年7月27日,韓戰雙方在板門店簽署了停戰協定。隨後,美軍俘虜的釋放工作正式開始。這個過程充滿了復雜性和戲劇性,反映了當時的國際政治局勢和意識形態沖突。

釋放工作的第一個挑戰是俘虜的甄別。根據停戰協定,所有俘虜都有權選擇是否返回原籍。這一條款的實施引發了一系列復雜的情況。在第38軍俘虜營,一些俘虜公開表示不願意返回美國。其中最引人註目的是羅拔·威廉士中尉。他在一次公開場合宣布:"我選擇留在中國。在這裏,我找到了新的人生目標。"

威廉士的決定在俘虜中引起了軒然大波。有人支持他的選擇,認為這是個人自由的體現;也有人指責他背叛祖國。面對這種情況,誌願軍采取了謹慎的態度。政治教導員李明說:"我們尊重每個人的選擇,但也要確保這些選擇是在自由意誌下做出的。"

為了確保甄別過程的公正性,聯合國軍方面派出了觀察員。1953年8月5日,第一批觀察員抵達第38軍俘虜營。他們的到來給營地帶來了一絲緊張氣氛。誌願軍嚴格按照協定,允許觀察員與俘虜自由接觸。

在甄別過程中,出現了一些意想不到的情況。有一位名叫湯姆·莊遜的美軍士兵,原本表示要回國,但在最後一刻改變了主意。他對觀察員說:"我在這裏學到了很多東西,我想留下來繼續學習中國的文化。"這種情況給甄別工作帶來了不少麻煩,但誌願軍和觀察員都尊重了莊遜的選擇。

隨著甄別工作的進行,俘虜們被分成了兩組:選擇回國的和選擇留下的。這個過程充滿了離別的傷感。曾經朝夕相處的戰友,如今要分道揚鑣。在一次告別儀式上,選擇回國的傑克·湯普森對選擇留下的威廉士說:"雖然我不理解你的選擇,但我尊重你的決定。希望有朝一日,我們能再相見。"

1953年8月15日,第一批選擇回國的美軍俘虜離開了第38軍俘虜營。他們乘坐卡車前往板門店,在那裏與聯合國軍方面交接。離開時,許多俘虜向留守的誌願軍戰士揮手告別。有人甚至用蹩腳的中文說了聲"謝謝"。這一幕讓在場的誌願軍戰士感到既欣慰又復雜。

然而,釋放過程並非總是順利的。在一些俘虜營中,出現了一些極端分子試圖阻止他人選擇留在中國。在第42軍俘虜營,一群激進分子甚至策劃了一次暴動,企圖強行帶走那些選擇留下的俘虜。誌願軍及時發現並制止了這一行動,確保了甄別過程的順利進行。

釋放工作持續了幾個月。在這個過程中,誌願軍始終保持著高度的警惕和嚴謹的工作態度。他們不僅要確保每個俘虜的選擇都是自願的,還要防止可能出現的意外情況。

1953年9月6日,最後一批選擇回國的美軍俘虜離開了中國境內的俘虜營。至此,大規模的釋放工作基本結束。然而,對於那些選擇留在中國的美軍俘虜,他們的故事才剛剛開始。

誌願軍為這些選擇留下的人制定了特別的安置計劃。他們被安排到不同的地方,有的去了工廠,有的去了農村,還有一些人進入了高等院校學習。威廉士就被安排到北京大學,學習中國歷史和文化。

然而,這些留下的美軍俘虜的命運並非一帆風順。隨著國際局勢的變化,他們中的一些人後來選擇返回美國。1965年,威廉士就是其中之一。當他踏上回國的飛機時,他對送行的中國朋友說:"無論如何,這段經歷永遠改變了我的人生。"

美軍俘虜的釋放過程,不僅是一個技術性的軍事行動,更是一個充滿人性光輝的歷史時刻。它展示了在極端情況下,人性的復雜性和多樣性。無論是選擇回國還是留下,每個人的決定都值得尊重。這個過程也為後來的國際人道主義法律的發展提供了寶貴的經驗。

美軍俘虜在中國誌願軍俘虜營的經歷,對戰後的中美關系產生了深遠而復雜的影響。這種影響不僅體現在政治外交層面,更深入到了兩國民間交流的方方面面。

1954年,第一批返回美國的前俘虜們剛剛適應了新的生活。其中,來自俄亥俄州的約翰·史密斯引起了媒體的廣泛關註。史密斯在一次電視采訪中公開表示:"在中國的經歷改變了我的世界觀。我看到了一個完全不同的中國,那裏的人民友善而勤勞。"這番言論在當時的美國社會引起了巨大震動。一些人認為史密斯是被洗腦了,而另一些人則開始重新思考對中國的看法。

史密斯的言論引發的爭議甚至驚動了國會。1955年2月,國會舉行了一次特別聽證會,主題是"韓戰美軍俘虜的經歷及其影響"。多名前俘虜被邀請作證。其中,曾在第38軍俘虜營的羅拔·威廉士的證詞尤為引人註目。他說:"誌願軍對待我們的方式,與我們曾經被告知的完全不同。這讓我意識到,我們對中國的認知可能存在嚴重偏差。"

這次聽證會的結果引發了美國政府內部對對華政策的反思。國務院的一份內部備忘錄指出:"我們需要重新評估對中國的認知,以制定更加務實的政策。"雖然這份備忘錄並未立即改變美國的對華政策,但它為後來的政策調整埋下了種子。

在民間層面,前俘虜們的經歷也在潛移默化地影響著美國公眾的看法。1957年,一群前俘虜組織了一個名為"中美友好協會"的民間組織。該組織致力於促進中美兩國民間的文化交流。他們組織了一系列活動,如中國文化展覽、中國電影放映會等,讓更多美國人了解真實的中國。

這個組織的活動引起了美國政府的警惕。FBI曾對該組織進行過調查,懷疑其可能受到中國政府的影響。然而,調查結果顯示,這僅僅是一個由前俘虜自發組織的民間團體。這一發現讓美國政府意識到,民間交流的力量不容忽視。

1960年代初,中美關系仍處於冰凍期。然而,一些前俘虜卻在默默地推動兩國關系的解凍。1962年,曾在俘虜營學習中醫的杜文·懷特在紐約開設了一家中醫診所。這家診所不僅為當地居民提供了一種新的醫療選擇,也成為了一個傳播中國文化的視窗。懷特經常在診所裏舉辦中國文化講座,吸引了不少對中國感興趣的美國人。

1965年,一件意想不到的事情發生了。曾經選擇留在中國的威廉士決定回到美國。他的回歸引起了巨大轟動。許多人好奇他在中國的經歷,以及他為什麽最終選擇回國。威廉士在接受記者采訪時說:"我在中國度過了人生中最有意義的十年。我回來是為了搭建一座橋梁,讓更多美國人了解真實的中國。"

威廉士的回歸為中美民間交流註入了新的活力。他開始在全國各地進行演講,分享他在中國的所見所聞。雖然他的言論有時會引起爭議,但也讓更多美國人開始思考中美關系的未來。

1971年,當尼克遜總統宣布即將存取中國時,許多人都感到驚訝。然而,對於那些曾經的俘虜們來說,這似乎是一個必然的結果。他們多年來的努力終於看到了成果。在尼克遜訪華期間,幾位前俘虜被邀請作為非官方顧問,為美國代表團提供建議。他們的經歷和見解為中美關系的突破性進展做出了獨特的貢獻。

隨著中美關系的正常化,越來越多的美國人開始關註中國。那些曾經的俘虜,如今成了中國問題的專家。他們中有人成為了大學教授,有人成為了商界領袖,還有人成為了外交官。他們的經歷和見解,為中美關系的發展提供了寶貴的參考。

1979年,中美正式建交。在華盛頓舉行的慶祝活動上,幾位曾經的俘虜應邀出席。當他們看到中美兩國國旗並肩飄揚時,不禁感慨萬千。他們的個人經歷,從一個獨特的角度見證了中美關系的跌宕起伏。

然而,俘虜經歷對中美關系的影響並非都是積極的。一些前俘虜對中國的負面看法也在一定程度上影響了美國公眾的認知。特別是在一些敏感時期,他們的言論常常被用來批評中國。這種復雜的影響,反映了中美關系的多面性和復雜性。