於抗美援朝的戰場中,上甘嶺戰役可謂是創造了令人驚嘆的「神跡」。

在這一戰役中,美軍的「金化攻勢」被徹底粉碎,上甘嶺也變為「聯合國軍」的「傷心嶺」。

於是有言論稱,美國人對上甘嶺戰役的了解,才讓他們真正開始認識中國人。

在上甘嶺戰役裏,美軍對中國人有了更深認識,源於誌願軍的兩項絕活,究竟是哪兩項他國軍隊學不會的絕活呢?

1952 年 10 月 8 日,美國單方面停止談判。14 日,其猛攻上甘嶺陣地,妄圖奪 597.9 和 537.7 高地及五聖山,逼誌願軍後退。

上甘嶺戰役在戰火紛飛中拉開了序幕,激烈的戰鬥就此展開。

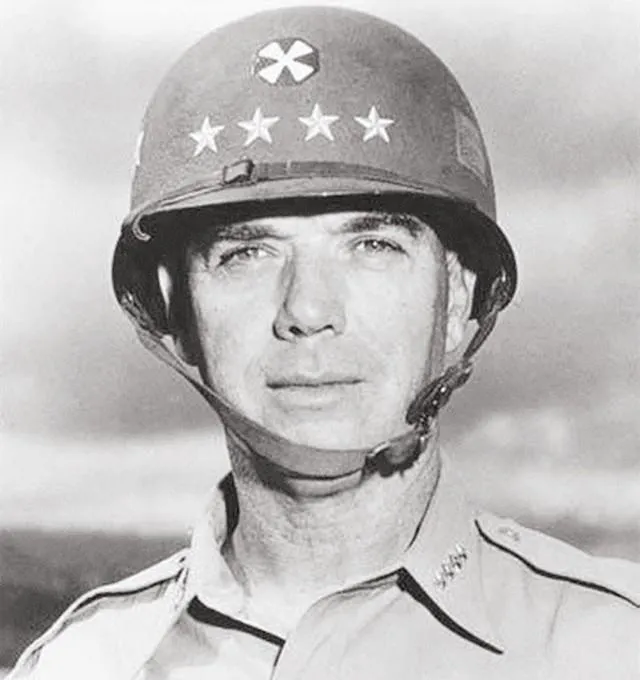

於上甘嶺戰役時,範弗裏特所投放的彈藥量,遠超二戰期間的規模。

然而,彈藥的猛烈並非戰爭勝利的保障,此次戰役中美軍傷亡慘重,原計劃傷亡 200 人,實際達 2.5 萬,兩個高地也未拿下。

1952 年 10 月 14 日的淩晨時分,戰鬥的號角驟然吹響,激烈的交鋒就此展開。

範弗裏特堅決執行「範弗裏特彈藥量」原則,以每秒 6 發的超高火力密度,朝誌願軍駐守的兩個山包狂轟濫炸,炮彈如潮。

在持續 8 小時的戰鬥中,我軍前沿部隊因缺乏有力炮火支援,傷亡極大,日傷亡人數高達 550 人。

更為糟糕的是,通往一線陣地的所有電話都斷了,總部和前線部隊的聯絡也隨之消失。

至此,上甘嶺的表面陣地首次出現了全部被敵軍占據的情況。

19 日晚,休整後的四十五師集中兵力發起反擊,怎料敵人早有防備,致使我軍此次反擊遭遇阻礙。

20 日,敵人瘋狂反撲,上甘嶺表面陣地又失守了,這讓四十五師損失巨大,21 個步兵連半數以上有傷亡。

敵軍狀況同樣糟糕,聯合軍派出 17 個營,傷亡遠超範弗裏特計劃,達 7000 余人,原計劃僅 200 人。

顯然,「金化攻勢」於上甘嶺戰役而言根本行不通。

10 月 24 日夜晚,為保障坑道戰順利進行,軍長秦基偉將警衛連補充至一號坑道,執行穿越兩道固定炮火封鎖線的任務。

正是這無畏犧牲的精神,給後方爭取了時間,進而為上甘嶺戰役的勝利築牢了根基。

10 月 25 日這天,第十五軍舉行了軍黨委相關的會議。

軍長秦基偉表明,哪怕傷亡慘重也要繼續打,上甘嶺獨一無二,五聖山堅決不容有失。

一顆石子引發層層巨浪,十五軍的戰士們鼓足士氣,準備向敵人展開反擊。

10 月 30 日,我軍又一次展開反擊,出動 133 門重炮猛轟主峰。5 小時後,誌願軍成功將主峰奪回。

然而,直至 11 月 2 日黎明,敵人都未能得逞,還被我軍堅守部隊反擊,597.9 高地全部表面陣地被收復。

11 月 5 日到 18 日期間,敵人再度集結眾多兵力,對上甘嶺地區發起了極為瘋狂的反撲行動。

然而我軍堅守絕不退讓之原則,多次與敵拼死激戰,擊退進攻超 130 次,成功收復並鞏固了上甘嶺陣地。

11 月 25 日,敵軍已無法組織大規模反攻,上甘嶺戰役最終以誌願軍的勝利宣告結束。

在這一役中,美國人對中國人有了全新認知,美軍也對誌願軍的兩項絕技驚嘆不已。

上甘嶺戰役時,敵我力量懸殊,敵人炮火密集轟炸,誌願軍遭遇諸多艱難險阻。

於是,探尋出一套行之有效的作戰辦法,成了誌願軍亟待解決的首要難題。

只有成功防守,才有後續反攻的可能,若不能,猛烈炮火中一切皆徒勞。誌願軍據此戰場特點,迅速構建了以坑道為主的防禦工事。

他們於山上挖掘了若幹坑道。敵人打炮,戰士入洞躲避;敵軍步兵靠近,戰士便沖出殺敵。

如此行事的優勢重點呈現在以下兩個層面:

一方面,誌願軍把坑道構建成完備體系,具備防、攻、機動和生活功能。我軍借此能恢復、能消耗敵人,可攻可守,減少傷亡。

另一方面,誌願軍構建以坑道為主幹的防禦工事,雖屢遭破壞,但借殘存工事搶修維護,抵住進攻,減少傷亡,讓「範弗裏特彈藥量」失效,大量殲敵。

完備堅固的坑道系統是上甘嶺戰役獲勝的關鍵前提,既弱化敵軍火力,又助我軍堅守與爭奪,盡顯我軍持久堅韌。

然而,勝利絕非僅僅依賴於「防守」,更在於主動「進攻」。

面對敵人猛烈的火炮攻擊,我軍雖投入眾多火炮到戰場,可數量上還是遠遜於敵人。

由於敵我裝備存在較大懸殊,誌願軍不得不認真思考怎樣運用火炮這一問題。

誌願軍炮兵英勇無畏,創新出眾多靈活戰略戰術,緊密配合步兵,讓每顆炮彈都發揮出應有的作用。

在這種情況下,誌願軍成功地把火炮裝備方面的劣勢轉化為火力進攻的優勢。

以下是其能夠制勝的關鍵所在,主要涵蓋了四個要點:

一是鑒於火力上敵強我弱,沖擊出發地距目標又遠,炮兵有重點用炮,不與敵炮兵硬拼,攻敵較弱步兵,遇威脅我軍的敵炮,則以少量火炮出其不意射擊。

其二,靈活運用各類火炮,包括山炮、野炮、榴彈炮、高炮及團屬火炮,依效能分直協與遠戰炮群,力求效能發揮極致。

第三點在於緊密開展步炮協同工作,能夠做到及時為步兵作戰提供有力支援。

其四,炮兵訓練出色,炮火精準猛烈,據美軍所言每秒一發。有力支援步兵,減少我軍傷亡,讓進攻的聯軍陷入困境。

在特定的時間與空間內,我軍成功獲取火力優勢,大幅降低人員傷亡,有力保障了上甘嶺的勝利。

戰爭並非僅於前方激烈交鋒,後方同樣也是戰場,同樣存在激烈的爭鬥。

在後勤領域,我軍逐步深入地展開了戰略安排,從淺層到深層有序推進。

後勤的關鍵在於能否依照戰況,迅速對後方力量做出恰當的調整與調動。

若要達成此目標,需保障我軍運輸與通訊網正常運轉,實作後方指揮及後備力量統一排程,達成增援防禦之效,趕在敵軍增援前我軍先至戰場。

人員調動要做好,供應和運輸也不能有差錯,透過實行包運責任制提升運輸效率,增強誌願軍後勤保障執行力。

正因如此,在後勤方面為戰役的勝利提供了堅實保障。

總之,誌願軍憑借坑道這一有力軍事工事,融合火炮與後勤關鍵因素,持續消耗和殺傷敵人,扭轉劣勢,積小勝為大勝,出其不意贏得上甘嶺勝利。

「三三制」戰術萌生於抗日戰爭時,於國共內戰時臻於成熟,在抗美援朝戰爭中,憑借其靈活特性助我軍於敵強我弱時占優,屬步兵「班組突擊」戰術。

在缺乏重武器支援掩護且士兵保護措施薄弱的情況下,為降低密集隊形沖擊敵陣時的傷亡,而制定了此戰略原則。

「三三制」戰術,簡單來說,是以三人構成一組,采用三角形的進攻陣形展開作戰。

它明確以班為單位劃分成三個戰鬥小組,采用三角進攻隊形。班長、副班長和組長分別帶領,士兵在前組長殿後行動。

每個士兵都有著清晰的職責劃分,有的負責進攻,有的進行掩護,還有的提供支援。

「三三制」起初因靈活性備受矚目。戰鬥時,各小組能依敵人火力情況,靈活決定戰術,比如散開前進、集中突進或後撤。

同時,本班火力能夠靈活運用,進攻或後撤時,能集中或分散,遭遇炮擊也能靈活處置,從而有效降低人員傷亡。

「三三制」戰術不僅攻堅時能靈活完成任務,在執行諸如爆炸、投彈等特殊任務時也表現出色,能省人力減傷亡。

在抗美援朝的戰場上,「三三制」表現極為出色,還被美國西點軍校列為教學的經典案例。

那時,美軍實力超群,其先進武器裝備加上強大火力,曾給我軍帶來不小傷亡。

很明顯,倘若直接硬拼,我軍絕不可能占到任何便宜。

在這種情況下,我軍運用了曾於抗日戰爭及解放戰爭時采用過的「三三制」戰術。

沖鋒之際,三人小隊呈三角形排列,相互掩護,一個這樣的戰鬥小組,近乎不存在戰鬥盲區。

我軍采用時而集中、時而分散的靈活隊形,致使美軍難以摸清大部隊位置,無法集中炮火,大大降低了遭受大規模炮火攻擊的機率。

在抗美援朝戰場上,敵我裝備差異巨大,然而「三三制」為我軍獲勝贏得時機,在敵強我弱中與敵長時間激烈對抗,迎來曙光。

誌願軍本能般的戰術,持續且幾乎不停歇的戰鬥力,加上絕不退縮的自我犧牲精神,讓美軍猝不及防。

上甘嶺戰役的勝利可謂是超乎想象的「奇跡」,令人難以置信,堪稱戰爭史上的一段傳奇。

在上甘嶺前線奮戰的戰士並非神明,他們只是一群甘願為國家奉獻生命的平凡之人。

他們為求勝利,全力苦練兩項「絕活兒」,甚至不惜付出包括生命在內的一切。

當直面死亡之際,人人皆會心生畏懼,然而他們腦中唯有一念:五聖山絕不能丟,決不許敵人踏上甘嶺分毫!

上甘嶺的勝利是由無數犧牲鑄就,我軍戰士以鮮血為代價,給囂張的美軍沈重一擊,打出了軍威,揚了國威!