據央視新聞報道,北韓在1月7日釋出訊息稱,北韓導彈總局於6日成功進行了高超音速中遠端導彈的試射。

報道由朝中社釋出,提到北韓在平壤市郊的發射場向東北方向發射了該導彈。導彈分離後的高超音速滑翔飛行彈頭沿著預定軌跡以12倍音速飛行,首次上升的最高高度達99.8公裏,第二次上升的最高高度為42.5公裏,最後精準落入1500公裏外、設定在公海上的假想目標水域。

北韓最高領導人指出,該高超音速導彈系統將「有效遏制」可能威脅北韓安全的太平洋地區任何對手。他強調,北韓新型高超音速導彈是戰略威懾的核心力量,旨在不斷增強國家的核戰威懾能力。

你理解了朝中社釋出的這個訊息嗎?這篇報道不僅提到成功發射了高超音速中遠端導彈,還詳細提供了關鍵的彈道數據,表明這是一個標準的高超音速導彈。而且,朝方釋出這個訊息顯然經過了大量準備工作。導彈是在1月6日發射的,而訊息是在1月7日釋出的,這表明他們收集了導彈飛行軌跡的各項資訊,確認無誤後撰寫了新聞稿,然後經過層層審批,最終才對外公布。

為什麽認為這是一個標準的高超音速導彈呢?在新聞中提到了一些關鍵字。首先是與導彈分離的高超音速滑翔飛行彈頭,這是助推滑翔式高超音速導彈必需的動作,即滑翔彈頭與助推火箭的分離。其次是速度達到了12倍音速,這一速度遠遠超過了最低要求的5倍音速門檻。

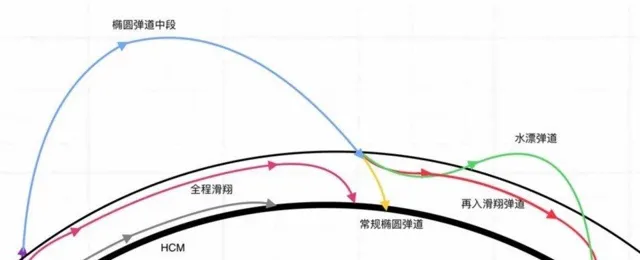

更為重要的是,朝方披露了兩個彈道數據。第一次上升的頂點高度為99.8公裏,第二次上升的頂點高度為42.5公裏。這意味著,朝方暗示其高超音速滑翔彈頭采納了類似「打水漂」的飛行方式。整個飛行過程中進行了兩次「打水漂」:第一次的彈道高峰為99.8公裏,而第二次的頂點高度則為42.5公裏。

根據朝中社的報道,將其射程定為1500公裏的導彈劃歸中遠端類別,似乎有些牽強。根據國際上普遍接受的定義,最初是美國與蘇聯簽署的中導條約。按照該條約的定義,射程在500到1000公裏之間的導彈被視為短程導彈,而射程在1000到5500公裏之間的則為中程導彈。因此,1500公裏的射程實際上位於1000到5500公裏的區間下限內,稱其為中遠端導彈似乎不太恰當。

顯然,這一點並不算關鍵,真正重要的是北韓此次導彈試射所采用的彈道屬於標準的「打水漂」滑翔彈道。根據最基礎的計算方法,1500公裏的射程意味著最高飛行高度大約是射程的一半,因此理想情況下,彈道導彈的最高飛行高度應該達到700公裏。

那麽,北韓這款高超音速導彈的飛行路徑是怎樣的呢?首先,助推火箭將滑翔彈頭推播至接近最高點的位置,在彈頭與助推火箭分離時,其高度應該相當高,接近700公裏的標準。隨後,導彈迅速降低高度並進行前向滑翔。在進入臨近空間並接觸大氣層外緣後,首次「打水漂」發生,這時彈頭的飛行高度達到99.8公裏。在這個高度上,它繼續降落並向前滑翔。當接近更為稠密的大氣層時,進行了第二次「打水漂」,此時飛起的頂點高度為42.5公裏,約為4萬多米。

如果將這些數據連線成一條彈道軌跡,你會發現這是一種典型的「打水漂」式助推滑翔彈道。而這樣的彈道設計僅能透過乘波體滑翔彈頭實作。這種標準的高超音速導彈飛行軌跡,對於反導系統的攔截而言極為困難。尤其是在飛行的中後段進行第二次「打水漂」時,此時彈道的最高點僅為4萬多米,而這個高度幾乎讓反導導彈的紅外制導動能殺傷彈頭無能為力。

如今,聲稱擁有高超音速導彈的國家不少,伊朗、胡塞和印度紛紛表示他們具備這種武器。但這些自稱的高超音速導彈究竟是否真實?它們是否采用了乘波體彈頭?又或者是采用了「打水漂」飛行彈道?這些問題恐怕都無法經受住考驗。

北韓釋出的彈道數據明確顯示,他們的高超音速導彈是真正有效的。這樣一種飛行軌跡,對於南韓、日本以及駐紮在東北亞的美軍而言,不僅僅是攔截的問題,能夠穩定地捕捉和跟蹤高超音速彈頭的飛行路徑,都是相當復雜的挑戰。

因此,這次北韓的導彈試射與以往有所不同。過去通常是南韓和日本率先釋出北韓導彈的飛行彈道,而這次大家等了一整天卻沒有得到相關數據,反而是北韓主動公布了。這在某種程度上起到了有效的威懾作用。目前,各方都在猜測,北韓此時發射這枚導彈究竟意在何為?

我認為,北韓此時發射導彈的意圖,就是希望引發各方的猜測。猜測越多,北韓能達到的目的就越多。