騰訊可能已經掉隊了,只是它自己還沒有意識到。

7年時間,Facebook收購Oculus從「敗筆」變成了「入場券」。

隨著Facebook改名「Meta」,「元宇宙」的戰線已經拉開。大家討論的話題也從「元宇宙到底會不會發生」變成了「元宇宙會怎樣發生」。

從2000年開啟的PC互聯網時代,到2010年開啟的流動互聯網時代,再到如今的元宇宙時代(或者說是三維互聯網時代),互聯網行業正處於一場大變局的前夜。

視線拉回國內。

字節跳動透過Pico率先搶得了一張「入場券」;阿裏成立XR實驗室宣布了自己的入局決心;百度透過愛奇藝「奇遇3」趟入了半只腳; 騰訊,還在繼續投資遊戲公司。

頭頂著流動互聯網時代中國市場絕對王者的榮耀,騰訊從來沒有在硬件上「站過隊」,而是恪守著「開放」和「相容」的原則,對所有硬件平台一視同仁,絕不厚此薄彼。

但是,堅持不碰硬件的騰訊,很可能已經在元宇宙戰場裏輸掉了。

在大變局發生的時候,一定會有傳統巨頭被淘汰。而一家巨頭的命運,往往在趨勢明確顯現之前很久就已經不可逆轉地被決定了。

五年後回首看,今天也許就是騰訊的「節點」。

1- 元宇宙的入口是VR硬件

你還記得自己第一次帶上VR頭顯的體驗嗎?我的「初體驗」是在2016年的CES展上,當時用某大廠的頭顯體驗了一下過山車,戴上的一瞬間驚艷無比,但是摘下頭顯以後就腳跟不穩,幾乎要吐。

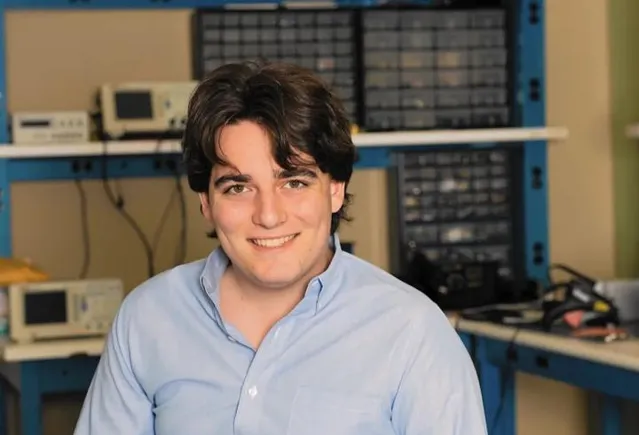

VR的火爆始於2014年。年僅22歲的Palmer Luckey以20億美金的天價,把僅成立兩年的Oculus賣給了Meta(也就是Facebook),創下了造富神話。

圖:Oculus創始人Palmer Luckey

一時間,幾乎所有的國際巨頭都參與了VR/AR的投資:除了Facebook收購Oculus,三星也推出了GearVR,谷歌領投Magic Leap並推出DayDream平台,微軟推出HoloLens,索尼釋出PS VR,HTC力推HTC Vive。

這股風也很快刮到了國內,從BAT到山寨小廠,紛紛擠到這條賽道中。

但隨著不足百元的「VR盒子」遍布深圳華強北,消費者嘗鮮感過去之後,對VR的期待也不復存在。

兩年不到,「VR熱潮」就消退了,資本離場,公司倒閉,事業部解散。

核心原因是硬件體驗效果實在是糟糕。具體來說,一是有「繞不開的紗窗效應」;二是「延遲問題造成眩暈感」。

所謂「紗窗效應」,是指那時候的VR產品,由於缺少足夠的算力來即時渲染高畫質畫面,導致分辨率不足,人眼會直接看到顯示器的像素點,這就好像隔著紗窗看東西一樣。

所謂「眩暈感」,主要看MTP(Motion To Photons)時延,也就是端到端延遲,這個指標和眩暈感息息相關。

VR對MTP時延要求通常以不高於20毫秒為目標。如果MTP時延不達標,使用者就會覺得惡心。

但是在當時的技術發展水平下,「紗窗效應」和「眩暈感」之間在某種程度上存在「魚和熊掌」的問題,也就是說,如果把分辨率提高,延時就更難控制,就更容易暈;如果想確保不暈,畫質就完全無法保證了。

根據2016年的一份VR眼鏡消費調查報告顯示,48.76%的消費者對VR體驗不甚滿意,眩暈感較強和內容供應不足是導致使用者體驗差的兩個重要因素。

如果說內容供應不足也是短板之一,那麽硬件上的硬傷可以靠內容來補足嗎?索尼給了我們答案。

索尼曾經從內容方面進行嘗試,試圖「彎道超車」。索尼允許開發者在VR內容平台上送出自己的產品,還建立起了自己的VR生態:包括一個開發者門戶、一個產品維基Wiki和一個reddit分論壇等線上資源。

索尼的內容戰略也一度取得了成功:2017年年中,索尼宣布,旗下PlayStation VR的銷量已經超過100萬部,這個銷量數碼已經超越了HTC Vive(42萬部)和Oculus Rift(24.3萬部)兩位競爭對手的總和。

和過往的成功經驗不同,「索尼大法」這次卻沒有那麽靈光了。到了2020年Q2,根據IDC統計,全球VR頭顯出貨量中排在第一的已經是Facebook,占據了38.7%的份額,索尼以21.9%的份額掉到了第二。而在一體式VR上,IDC最新數據顯示Facebook的出貨量更是遠遠超過其他所有品牌的總和。

發生了什麽?

拐點出現在Facebook推出了Oculus Quest 2一體機。

在Quest 2這款產品上,大家發現2016年那會「幾乎不可能突破的瓶頸」好像都被一一攻克了。第一,經過了摩爾定律的數次叠代,移動端芯片在算力上有大幅提升。高通為VR/AR等器材專門打造的驍龍XR2處理器,不僅成本更低,其CPU和GPU效能較前一代實作了翻倍。

這也使得VR器材已前進演化到了一體機的形態,可以脫離電腦、遊戲主機獨立執行。

而且基於SLAM技術的Inside-out定位技術使得VR一體機可以擺脫Valve的燈塔(Light-house)定位系統。使用的便捷性和靈活性大大提高。擺脫了昂貴的遊戲PC、高端顯卡,和定位配件,使用者的整體購置和使用成本也大幅下降。

第二,分辨率決定了顯示的清晰度,在這方面,4K屏已經成為了行業標配。國貨之光小派科技甚至推出了8K頭顯成為了全球VR發燒友心目中的「來自東方的神秘力量」。這方面的提升就相當於影片從VCD時代前進演化到了DVD時代,而8K則相當於藍光了。

圖:小派科技(PIMAX)全球首款8K頭顯

第三,重新整理率決定了顯示的流暢性。先前 VR 器材大多為 72Hz,而如今的VR器材大多為 90Hz,甚至 120Hz,某些高端PCVR頭顯甚至達到180Hz。換句話說,就是「不卡了」。

當Quest 2充分改善的硬件體驗讓使用者再次體驗到了VR帶來的快樂,Facebook的全新商業模式也在逐步跑通:

首先對硬件進行補貼提高使用者基數+不斷豐富內容完善生態;並透過內容端提成,補貼硬件成本,形成內容+硬件的迴圈增長模式;最後透過Facebook超強社交內容高效轉化新使用者,形成網絡效應的自增強閉環。

VR已經從遊戲人群「出圈」,快速擴張至社交、工作、影片、動漫等多個場景,成為新一代的通用個人計算平台的趨勢已經隱然確立。

有人說,「蹭上」元宇宙,讓VR硬件又「活」了。

恰恰說反了。

是VR硬件臥薪嘗膽了7年,終於突破了技術瓶頸,開啟了元宇宙的大門。

3D虛擬世界早已存在多年而且已經在全球擁有十億級別的使用者規模。

只不過,VR硬件成熟之前,使用者只能隔著2D的手機或者電腦螢幕「觀看」這個虛擬世界。

現在,借助於VR硬件,使用者終於可以登堂入室,「進入」到這個奇妙的空間。有了「人」的入住,「虛擬世界」才變成了「元宇宙」。而到了這個階段,國內以字節、騰訊為首的大廠,也開始展示他們在元宇宙領域的布局。

2- 騰訊起了大早,趕了晚集?

十年前,張小龍偶然發現一款可以免費發送短訊的軟件kik,連夜給馬化騰寫了一封郵件,得到批示後,立即籌備新產品的開發,這個新產品於2011年初推出,就是微信。

而微信1.0釋出兩個月之前,米聊上線。當時尚處繈褓之中的小米,兩個月的搶跑優勢終於沒能撼動騰訊的社交帝國。

但是,我們不難想像,十年後Pony回想起這一幕,額頭上是否還會有幾滴冷汗。

這份「偶然」,騰訊一方面好像自己心裏知道,這十年不斷透過投資的方式尋找合作夥伴和第二曲線,甚至不惜改變自己的戰略,硬生生地把自己從互聯網公司做成了投資公司。

另一方面,騰訊又好像特別依賴這份「偶然」,遲遲無法邁出新的步伐。

實際上騰訊在「元宇宙」中其實是起了個大早的。在年初Roblox把元宇宙概念炒火之際,業內人士盤點下來一致認為一眾巨頭中騰訊是在元宇宙領域布局最為全面的。

2020年年底,騰訊文化出品了年度特刊【三觀】,馬化騰在前言裏寫道:「現在,一個令人興奮的機會正在到來,流動互聯網十年發展,即將迎來下一波升級,我們稱之為全真互聯網。」

全真互聯網就是元宇宙的同義詞。

隨後,騰訊平台與內容事業群(PCG)在4月15日宣布進行新一輪組織架構和人事調整。

作為國內第一個提出「全真互聯網」的公司,騰訊用行動證明其非常相信元宇宙已經來了,卻還是在做社交和遊戲,看似布局非常全面,實際上並沒有跳出先前的舒適區。

確實,流動互聯網時代,騰訊曾經透過自有或投資的方式構建出屬於自己的流量帝國,甚至一度擁有對全網流量的壟斷性優勢。

只不過在一眾新興大小巨頭的強力阻擊下,騰訊的優勢已經不再那麽明顯,難道還能期待這樣的優勢持續到元宇宙時代嗎?

顯然,未必。其一,改名後的Meta,野心已成「司馬昭之心」。

曾幾何起,Oculus Rift和HTC Vive還有一段相互開放的和諧關系,比如HTC Vive使用者可以透過第三方套用Revive,來體驗Oculus上的內容。

但是這一「和諧」局面,很快就被Oculus主動打破了。

隨著Oculus的升級,其系統只允許Oculus Rift平台的執行。

也就會說,如果HTC Vive使用者還想像以前那樣,透過第三方套用來「共享」Oculus上的內容,就會被系統自動拒絕。

這種封閉式的玩法和大量給予開發者的扶持是其它平台所不具備的,也正是如此,才在Oculus平台上跑出了【Beat Saber】【Superhot VR】等爆款級移動VR套用。

雖然Meta一眾高管口頭都在喊著最終要開放,但是從當前Meta的所有動作來看,勢必是要把「封閉」走到可預見的未來。

其二,當前對騰訊最有威脅的競爭對手中,字節位居前列。

從流動互聯網開始,「內容」就一直是騰訊的核心戰略之一,騰訊的增長邏輯是基於QQ和微信,透過吸引大量流量並產生極強的網絡效應;進而發展出流量變現的核心業務——也就是遊戲廣告和大文娛業務。

內容搭建起了騰訊的核心護城河。這條護城河卻因為字節跳動的入場而不那麽牢不可破。從2018年到2021年,這三年來,面對抖音的來勢洶洶,騰訊從一開始透過微信和QQ限制使用者分享來自抖音的「強勢」;到微視失敗、影片號難挑大梁之後「放低姿態」主動找抖音來尋求接入。看來不管是合作夥伴,還是競爭對手,當下能拯救低迷營收增速的都是「好夥伴」。

畢竟,根據騰訊2021年Q3季報,其營收增速(同比增長13%)已經降到了2004年以來最低水平,經調整凈利潤也出現了十年來的首次下滑。

江湖上對張一鳴的評價,大多是「極其聰明又極其縝密」,他成功的邏輯也不再是「時勢造英雄」,他在打必須要贏的仗的時候有相應的必勝的打法。

可是在全世界都知道元宇宙是未來趨勢,在字節高價買下了Pico之後,卻毫無動靜。字節不僅不在任何公開場景提及「元宇宙」相關字眼,最新內部組織機構調整方案中也似乎看不到VR的影子。

有一種廣為傳播的猜想,是張一鳴退居二線「憋大招」了。

憋什麽?自然是一個和Meta一樣能夠軟硬件通吃、一統江湖的大招。

矽谷創業教父PeterThiel在他被無數中國互聯網創業者奉為圭臯的【從0到1】中明確提出互聯網創業的精髓:無壟斷,不商業。

即使長期來看,Meta和字節的「通吃」的圖謀大概率不會成功,因為這麽做無疑是與所有套用層的大廠為敵,也有悖於全球範圍內監管體系針對互聯網巨頭的反壟斷共識,但關鍵詞是「長期」兩個字。

多長算長期呢?在規則沒有出台之前,對互聯網企業來說,哪怕半年時間,網絡效應導致的先發優勢可能就再也追不上了。對於社交來說,更是如此,想想當年的微信的險勝。如果米聊有半年的先發優勢,微信還能追得上嗎?

真到了那一天,哪怕只是部份變成現實,就算騰訊做出了完美的VR版社交軟件,字節會輕易讓它去裝到Pico上嗎?就算騰訊能推出幾十款海外版的3A級大制作遊戲,Meta會讓它隨意裝在Oculus裏嗎?

騰訊面臨一個其實並不難選擇的局面:入場不一定會贏,但不入場,有可能輸掉更多。在看似完美的元宇宙布局中,沒有硬件的卡位,或許會讓騰訊起了個大早,卻最終只能趕了個晚集。

3- 互聯網的變革,掉隊的大廠

美國著名傳播學家麥克盧漢提出過一個著名的「冷媒介」「熱媒介」的理論。

其中,熱媒介是指清晰度高的、對受眾參與度要求較低,並且在在同一時間內只有一個感官參與的媒介。

這種類別的媒介不需要解釋,因為它提供了所有理解所必要的資訊。

冷媒介則相反,需要受眾透過「腦補」來補全缺失的訊息。

而從互聯網商業模式的話語體系來看,這種「腦補」的門檻就意味著一種產品在傳播過程中的「摩擦力」,也就是阻礙傳播的阻力。

腦補的需求越小,門檻越低,傳播的阻力就越小。

這就可以充分的解釋歷史:為什麽互聯網發展歷史上(其實也可以解釋整個「泛媒體」的發展史)從一維到二維演變過程中,會展示出來無堅不摧的強大內驅力,因為二維相對一維具有更低的腦補門檻,意味著更低的傳播摩擦力。

比如,對於文字來說,由於閱讀是一件需要受眾大量「腦補」的過程,所以傳播摩擦力更高,所以閱讀就不如刷短影片那麽流行。

圖文內容也一下子就被短影片內容幹掉了。

回頭看20年前,PC互聯網的發端就是基於文字的,也就是一維的。這個時代的典型代表就以搜尋引擎、電子郵件、即時通訊、網頁廣告等業務崛起的雅虎。

可是隨著互聯網從一維升級到二維,曾經是創新代言詞的雅虎也沒有抵抗住「創新者的窘境」,不斷掉隊。

這同樣可以預測未來:隨著VR硬件的普及,隨著內容從二維升級到三維,由於三維的內容沈浸式體驗更強,「腦補」成分更少,這些內容也會很快把二維內容幹掉。

當你可以戴著頭顯舒舒服服躺在床上,三百六十度看著愛豆面對面為你唱歌時,你還會滿足於手機那六寸的螢幕嗎?

對一家初創企業來說,一百條路走通一條就成功了;而對守成巨頭來說,一百個上山的隘口,失守一個就可能意味著滿盤皆輸。

所以對於大廠來說,在變革到來之際,任憑一個損失沒有上限的風險敞口大開,還能在一天結束後安然入睡,可能是對股東和團隊所能造成的最大失職了。

如果說,硬件就是元宇宙這場變革中的那個「隘口」?

留給騰訊的時間還有多少?