從知乎科學的那篇文章過來的,好像說是鄉村孩子的提問?那我盡量寫詳細一點,小朋友可能也沒啥別的渠道接觸這方面的知識。很多人可能覺得人類至今對這個問題一無所知,但實際上當前的理論還是能回答一些事情的。接下來我將逐層遞進地介紹這個話題所需的背景知識,最後(在當前宇宙學理論所能討論的範圍內)為宇宙如何形成這個問題給出一個答案,希望可以在一定程度上解答小朋友的疑惑。

一、序言:從地球到宇宙

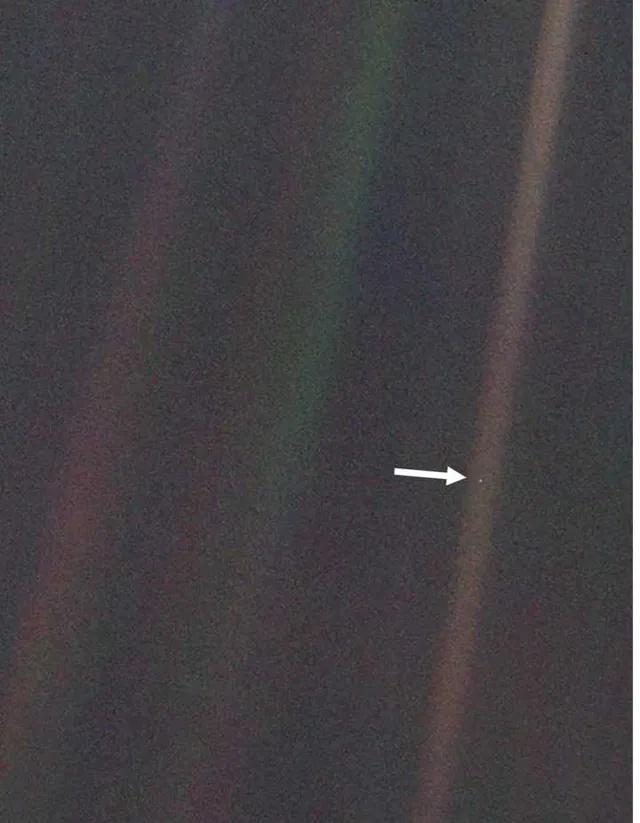

先來看一張照片:

請大家仔細看,是不是看到箭頭所指位置有一個稍亮一些的像素點?這張照片有一個相當浪漫的名字—— 暗淡藍點 ,它被拍攝於1990年2月14日,是旅行者一號太空探測器在距離地球超過60億公裏的地方對地球的一次回眸。是的,這個小小的像素點就是我們現在所生活的地球。天文學家卡爾·薩根曾這樣評價這張照片:

這是家園,這是我們。你所愛的每一個人,你認識的每一個人,你聽說過的每一個人,曾經有過的每一個人,都在它上面度過他們的一生。我們的歡樂與痛苦聚集在一起,數以千計的自以為是的宗教、意識形態和經濟學說,每一個獵人與糧秣征收員,每一個英雄與懦夫,每一個文明的締造者與淪陷者.每一個國王與農夫,每一對年輕情侶,每一個母親和父親,滿懷希望的孩子、發明家和探險家,每一個德高望重的教師,每一個腐敗的政客,每一個「超級明星」,每一個「最高領袖」,人類歷史上的每一個聖人與罪犯,都在這裏——一個懸浮於陽光中的塵埃小點上生活。確實,也許對我們人類來說,這顆藍色星球意味著一切。然而對宇宙來說,它實在是渺小得可憐,以至於它在旅行者一號的照片上只能占據一個像素點——那時的旅行者一號甚至沒有走出太陽系。可以說我們所熟悉的一切事物在宇宙面前都會顯得微不足道,因為 「宇宙」這個詞說的就是這世界上所有物質、所有空間的總和 。我們擡頭看看,能看到的看不到的都在宇宙裏面,所有的一切共同組成了宇宙。那麽宇宙究竟有多大呢?讓我們一層一層來比擬。

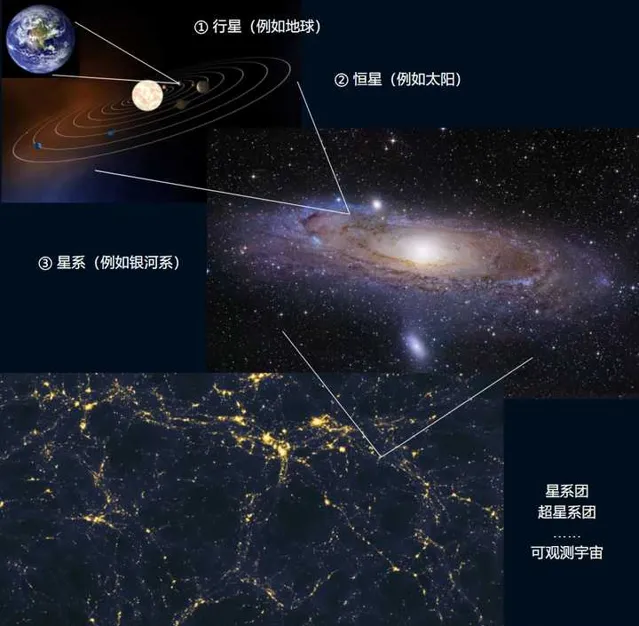

可觀測宇宙中包含大約上千億個星系,億億億顆恒星與行星,可以說它的龐大已不能被任何言語所直觀描述。然而,可觀測宇宙也只是整個宇宙的一小部份,在可觀測宇宙外面還有多少星系多少物質我們無從得知。或許整個宇宙是有限的,它就像一個四維球的三維表面一樣,可觀測宇宙只是這個表面上的一小塊近乎平整的區域。又或許整個宇宙是無限的,在視界之外有著無盡的可能——另一個地球?另一個版本的人類歷史?甚至可能有著另一個你和我。讓我們就此打住吧,理解到可觀測宇宙這一層就足夠繼續我們接下來的話題了。

二、宇宙是在膨脹的

小朋友既然提問「宇宙是如何形成的」,那就意味著他(她)意識到了宇宙並不是從始至終都是現在這個樣子,而是在隨時間演化的。能意識到這一點其實很不容易,因為就算是愛因斯坦這樣偉大的物理學家,他在剛開始研究宇宙的時候都自然而然地以為宇宙是靜態的、從始至終不變的。愛因斯坦在1915年完成了他的廣義相對論(一種關於時空和萬有重力的物理理論)後,立刻就嘗試套用這一理論來研究宇宙。一開始他根據廣義相對論推匯出宇宙是在隨時間演變的,這讓他無法接受。當時他認為宇宙一定是始終不變的,甚至他還修改了他的廣義相對論以期望能推匯出一個靜態的宇宙。雖然當時有別的物理學家也提出了宇宙在演化的觀點,但愛因斯坦並沒有理會那些聲音。

直到1929年,愛因斯坦的想法才徹底改變。原因是這一年天文學家哈伯發現,夜空中 絕大多數的星系都在離我們遠去,且離我們越遠的星系相對我們退後的速度越快 ,這被稱為哈伯定律。這是什麽意思呢?是在說地球是宇宙的中心然後所有星系都在遠離地球嗎?顯然不是,我們所在的地球或者說銀河系在宇宙中只是一粒普通得不能再普通的塵埃罷了,並沒有什麽特殊的地位。所以,從「宇宙中的一切位置平等」出發,哈伯的發現只可能意味著一件事:我們站在宇宙中的任意一個星系或星球上都將會看到其他星系在離我們遠去,即 宇宙中所有的星系都是在互相遠離的 。

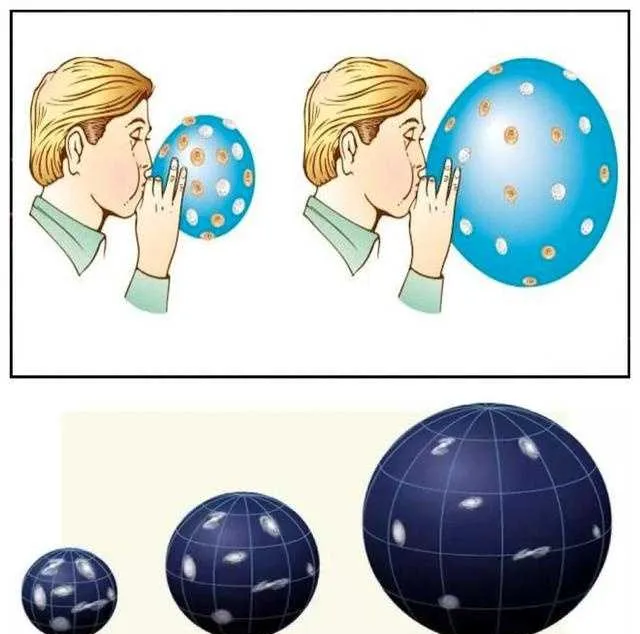

怎麽理解互相遠離呢?就好比小朋友們做課間操的時候成體操隊形散開一樣,每個小朋友都在互相遠離對方。在散開之後,你會發現小朋友們的隊伍占地面積比散開前要大得多對不對?同樣的道理,所有星系之間互相遠離也意味著 宇宙空間的尺度正在隨時間膨脹變大 ,這就是哈伯的觀測結果所反映出的一個事實。我們還可以用一個正在充氣的氣球來理解宇宙的膨脹。假設宇宙是一個氣球的表面,每個星系是畫在氣球上的一個點,那麽當我們吹氣球時,隨著氣球表面積的增大,將會看到畫在氣球上的所有的點都是在相互遠離的,且距離越遠的兩個點相互遠離的速度越快。如果整個宇宙是有限的,那麽它和氣球就只是四維球的三維表面和三維球的二維表面的區別。

現在我們可以回答第一節遺留的一個問題,為什麽可觀測的只是視界之內的宇宙?先來回顧一下哈伯定律:宇宙膨脹導致所有星系都在互相遠離,距離越遠的兩個星系相互遠離的速度越快。也就是說,站在我們的位置上看,距離我們越遠的東西向後退行的速度越快,用公式表示就是: v=Hd ,其中 v 是退行速度, d 是距離, H 是一個常數(不知道小朋友能不能理解這個公式,希望在轉述我這篇文章的時候可以給小朋友仔細解釋一下這個公式)。這樣一來我們就會發現一件事, 存在一個足夠遠的距離使得那個距離上的東西相對我們退行的速度超過光速 (給大人的註釋:這種超光速不傳遞資訊,不違反相對論)。而宇宙中資訊傳遞的最高速度就是光速,因此在那個足夠遠的距離之外的一切都無法向我們傳遞資訊。以我們為原點,以這個距離為半徑劃出的球面就是第一節所說的視界,視界之內的就是可觀測的宇宙,視界之外的一切不可觀測。

還有一點要補充,視界的大小,或者說可觀測宇宙的尺度是在隨時間變大的。這一點很好理解。當前宇宙的視界半徑大約是460億光年,假如此時此刻距離我們460億光年的地方有個東西向我們發射了一個光訊號,幾百億年後當我們接收到這個光訊號時,發射光訊號的這個東西已經因宇宙膨脹退行至了比如距離我們1000億光年的地方。那麽就相當於在我們看到它時它已經距離我們1000億光年了,那時的視界半徑就不再是460億光年,而是1000億光年。因此視界半徑/可觀測宇宙的尺度是在隨時間變大的。需要提醒的是,雖然可觀測宇宙的半徑在隨時間變大,但這並不意味著將來它裏面會包含更多的物質or我們會看到更多的星系,因為各星系之間的距離也在變大。

讀到這裏大家可能還有一個疑問,為什麽視界是有限大的呢?如果宇宙已存在了無限久的時間,那麽視界的半徑就應該在無限久的時間裏擴張到無限大呀?實際上,視界是有限大的這件事恰恰暗示著一個事實—— 宇宙已存在的時間是有限的 。換句話說,宇宙有一個開端。

三、宇宙的早期

既然宇宙應當有一個開端,那麽它是怎麽一步步演變至今天的樣子的?讓我們一步步反推回去,從宇宙正在膨脹這一事實我們知道空間尺度是在隨時間變大的,那麽昨天的宇宙一定比今天的小,前天的宇宙一定比昨天的更小。一直往前推,會不會在很久很久以前宇宙的尺度遠小於今天?甚至那時的可觀測宇宙還沒我們一個巴掌大?確實是這樣的,從愛因斯坦的廣義相對論出發,我們確實可以推理出這樣一個結果。在現代宇宙學中,我們一般認為宇宙的開端就是這個尺度很小的時期。現在的理論研究和天文觀測表明這個 開端大約在138億年前 ,當前宇宙中的一切都可以追溯到那個時期。

現在我們要問,宇宙在那個尺度很小的時期是一種怎樣的景象?所有星系所有星球僅僅挨在一起嗎?並不是,在那個時期宇宙中的物質還沒有形成星球星系的結構,所有物質是以一團高溫粒子的形式存在的(小朋友如果不知道物質是由粒子組成的話,就先和他們說說物質的基本結構)。這裏可能需要對「高溫」做一些解釋,用熱力學的知識可以證明一個結論: 宇宙的溫度反比於它的尺度 。因此,在宇宙誕生初期溫度是很高的,高到所有物質無法形成結構,只能以一團粒子的形式存在。那麽宇宙是怎麽由這個小尺度的熱湯演化成今天這副樣子的呢?1948年,一位名叫伽莫夫的物理學家構建了一套理論來描述這個過程,這就是後來家喻戶曉的「 宇宙大爆炸 」理論。

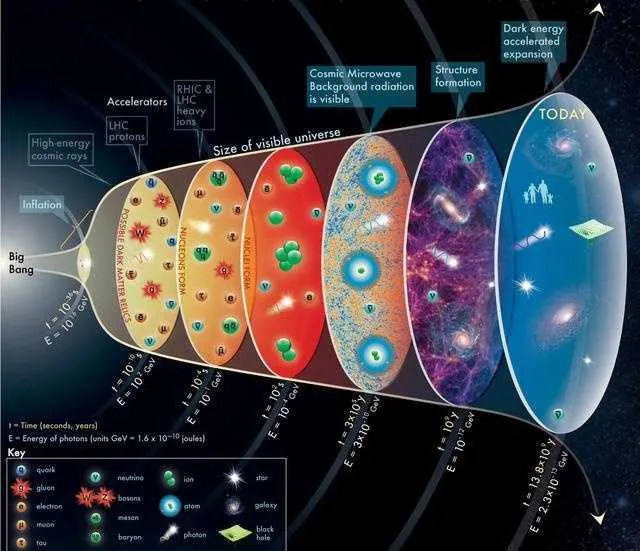

伽莫夫認為,結構是在宇宙膨脹、溫度降低的過程中逐漸形成。最開始宇宙中有一團溫度高達數億億℃的熱粒子,包括電子、誇克、光子等(這裏可能要向小朋友介紹一下有哪些常見的粒子)。隨著宇宙膨脹,溫度逐漸下降,當宇宙的溫度下降至大約一萬億℃時(此時距離宇宙誕生才過去了0.0001秒),誇克之間無法抵擋強相互作用的束縛,開始形成質子、中子的結構。當溫度下降至大約十億℃,質子和中子無法抵擋核力的束縛開始結合成為原子核。溫度下降至一萬℃,電子和原子核無法抵擋電磁力的束縛開始結合成為原子。原子形成後,絕大多數粒子已從熱湯中分離了出來。最後分離出來的是光子,它形成了一種被稱為 背景輻射 的結構,此時宇宙的溫度已降低至大約3000℃,距離宇宙誕生已過去了約38萬年,宇宙的尺度相比質子、中子形成時已膨脹了近十億倍。

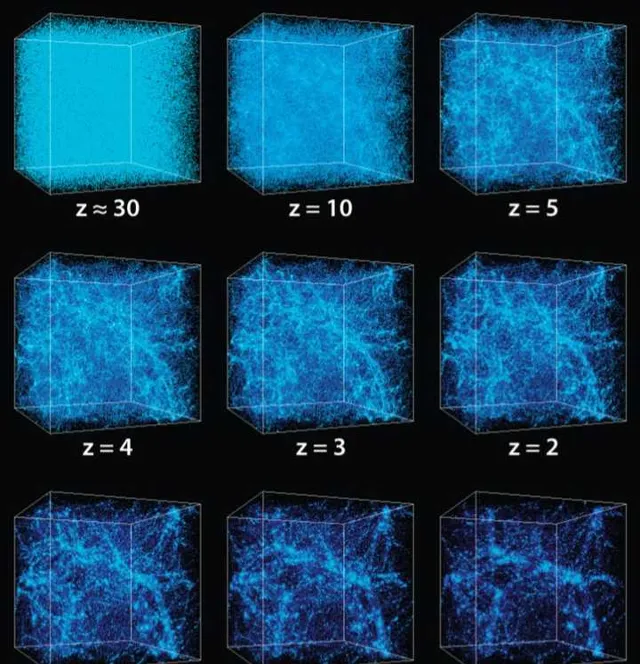

再往後,宇宙開始由一堆粒子氣體的狀態向今天的結構演化,形成的原子開始在萬有重力的作用下聚集。在大約三千萬年後,宇宙中開始出現原子的聚集體——恒星。恒星形成很多以後,它們也會在重力的作用下形成新的結構——星系,此時距離宇宙誕生已過去了好幾億年,宇宙的溫度已經降低到了大約零下250℃。之後星系也會聚集形成更大的結構,如下圖5所示。在宇宙誕生大約80億年時,太陽開始形成了,又過了沒多久,我們的地球以及太陽系的其他行星也陸續形成了。再往後地球逐漸穩定下來,開始形成海洋、山脈、河流,接著出現了生物,出現了人,成為了今天這個樣子。演化到現在,距離宇宙誕生已經過去了大約138億年,宇宙的溫度已經降低到了大約零下270℃,只比絕對零度高2.7℃了。

大爆炸理論聽起來很有道理,但怎麽證明它說得是對的呢?大爆炸理論有兩個核心預言:①宇宙中氫元素與氦元素的比例是3:1,②宇宙中有前面提到的背景輻射這種結構。這兩項科學預言都已在上個世紀被實驗觀測證實,由此坐實了宇宙真的有一個高溫小尺度的早期。

四、物質的起源

(這一節如果小朋友理解不了的話就掐掉吧,我感覺如果小朋友沒接觸過中學數學和物理知識的話可能沒法理解這些內容)

至此,我們已經大致了解了從宇宙誕生後0.0001秒到今天的這段歷史。不知大家是否有這樣一個疑問,我們說宇宙一開始有一團熱粒子,那麽這團熱粒子是從哪來的呢?或者說,在宇宙剛誕生0.0001秒內發生了什麽?從上世紀80年代開始,宇宙學家們開始意識到一個驚人的事實,那就是今天宇宙中的所有物質幾乎全部來源於宇宙極早期的一場劇烈的「 暴脹 」過程以及緊接其後的「 重加熱 」過程。

暴脹是宇宙誕生後極短的時間內經歷的一場劇烈的「指數」膨脹過程。這一時期的持續時長只有0.00...01(30個0)秒,但期間宇宙的尺度卻至少膨脹了一億億億倍!這種劇烈的暴脹過程是由一種被稱為「 暴脹子 」的物質造成的,它和其他物質相比有著非常不同的性質。其他物質的密度都是隨著宇宙膨脹越來越低的(宇宙體積因子增大把物質稀釋了),而暴脹子這種物質的密度在宇宙暴脹過程中幾乎不隨宇宙尺度的增大而改變。也就是說,在暴脹過程中宇宙體積因子在急劇變大,但暴脹子的密度幾乎不變,所以暴脹子的總量在宇宙暴脹過程中會劇烈增加,估算一下總量至少增加了100...0(70個0)倍。在暴脹過程結束後,重加熱過程開始,此前產生的這些暴脹子會全部衰變成前面提到的那一團熱粒子,這就是今天宇宙中基本粒子的產生過程。重加熱過後,宇宙開始按照第三節所說的那樣演化,一團熱粒子最終演變成為今天宇宙的結構。

暴脹理論是一個關於物質起源和宇宙結構起源的十分深刻的理論,不用公式是沒法講清楚的。所以這裏就點到為止吧(總不能給小朋友講弗列特曼方程式吧)。想更深入了解暴脹理論又不想看教科書的小夥伴可以點個關註,下個月我可能會寫一篇暴脹理論的簡介放在我的專欄。

五、總結

下面這個表格通常被稱為「宇宙熱歷史」,它按時間順序總結了前文提到的那些在宇宙形成過程中發生過的標誌性事件。當然,也包含一些前文沒提到但足夠重要的事件。這就是當前的宇宙學理論對宇宙形成歷史的基本認識。為避免誤導大家, 我用「**」來標記宇宙學家們猜測發生過的事件,用「*」來標記有一定依據但沒有實錘的事件,沒有標記的是觀測證據充分基本實錘的事件 。(註:下表中溫度單位1GeV=10^13℃)

| 事件 | 發生時刻/對應的宇宙溫度 |

|---|---|

| **普朗克時代:宇宙誕生,一開始被某個未知的量子重力理論統治。 | <10^-43秒 / >10^18GeV |

| **大統一時代:重力與其他三種基本相互作用分道揚鑣。 | >10^-43秒 / <10^18GeV |

| **大統一對稱性破缺:強相互作用與電弱相互作用分道揚鑣。 | ~10^-36秒 / ~10^15GeV |

| *暴脹:宇宙被某種純量場(暴脹子)的真空能主導,開始指數膨脹,宇宙中物質的總量開始飛速增加(主要是暴脹子的總量)。 | ~10^-32秒 / ~10^13GeV(此為暴脹的能標,暴脹期間溫度遠低於這個數值) |

| *重加熱:暴脹結束,宇宙由指數膨脹轉變為減速膨脹,增加的能量從暴脹子轉移到其他基本粒子,今天宇宙中的這些基本粒子逐漸產生。 | >10^-30秒 / <10^13GeV |

| *重子合成:宇宙中正反物質根據某種未知的機制不等量產生,正物質略多於反物質,它們相互湮滅後反物質幾乎全部消失,遺留下今天宇宙中的正物質——電子和誇克。 | <10^-10秒 / >10^3GeV |

| *電弱對稱性破缺:電磁相互作用與弱相互作用分道揚鑣,希格斯機制開始起作用,賦予基本粒子質素。 | ~10^-10秒 / ~250GeV |

| 誇克強子化:宇宙中的誇克從誇克-膠子等離子體的形態中脫離,開始形成質子、中子等強子。 | ~10^-4秒 / ~0.1GeV |

| 微中子退耦:微中子與其他粒子的相互作用變得足夠微弱。 | ~1秒 / ~10^-3GeV |

| 原初核合成:質子和中子開始結合為原子核。 | ~3分鐘 / ~10^-4GeV(10^9K) |

| 物質-輻射相等:宇宙中的物質開始由近光速運動為主轉變為低速運動為主。 | ~5萬年 / ~10^-9GeV(10^4K) |

| 重結合:大多數電子與質子結合為氫原子 | ~24萬年 / ~3700K |

| 背景輻射形成:光子與其他基本粒子退耦,形成充滿宇宙的背景輻射。 | ~38萬年 / ~3000K |

| 第一顆恒星形成。 | ~3000萬年 / ~100K |

| 第一個星系形成。 | ~6億年 / ~25K |

| 太陽系形成。 | ~80億年 / ~4K |

| 暗能量時代:暗能量開始主導宇宙演化,宇宙由減速膨脹轉變為加速膨脹。 | ~90億年 / ~3.9K |

| 今天 | ~138億年 / ~2.726K |

宇宙學是一門相當宏大的學科,這篇文章篇幅所限只能向小朋友以及正在讀這句話的大朋友們展現這門深奧學科的一小部份。有很多更加有趣的內容本文無力去涉及,比如暗物質、暗能量、重力波、真空與粒子、霍金的量子宇宙等等。小朋友如果對宇宙感興趣的話,可以買一些科普書給小朋友看,比如【今日天文】系列、【宇宙學是什麽】、卡爾·薩根【宇宙】、霍金【時間簡史】等(想當年我也是看了【時間簡史】之後開始對宇宙感興趣)。

一些感想

最近在看B站一位叫做 @鄉村教師日記 的up主的影片,深深地感受到鄉村孩子在獲取知識方面有多麽得不容易。在城市裏的孩子有感興趣的問題可以上網或者去圖書館很方便地獲取有關的內容資料,但是鄉村的孩子有了疑惑可能直到他們長大都無法得到解答。所以我覺得 @知乎科學 和 @橡果科學 發起的這個為鄉村孩子答疑的活動真的非常好,一篇內容詳實的回答說不定真的可以在孩子的心中埋下一顆種子,激發他們對自己山村之外更廣大世界的向往,甚至影響孩子將來選擇的道路。(說不定我的這篇回答也可以激發某個小朋友對宇宙的興趣,從而走上探索宇宙的道路呢( •̀ ω •́ ) ✧

最後再推薦一些我關於宇宙的回答: