看題主的描述,與其說這是一個生物前進演化問題,不如說是一個數學問題。

在生物學上有個概念叫做環物種(ring species)。

簡單來說,一些物種中存在這樣的現象:

A亞種和B亞種沒有生殖隔離,B亞種和C亞種沒有生殖隔離……一直到F亞種,但A亞種和F亞種卻存在生殖隔離。

由於環物種的首尾出現了生殖隔離,所以哪怕像圖C這樣的情況,兩個物種再次相遇,生活在同樣的棲息地,也無法再繁殖。

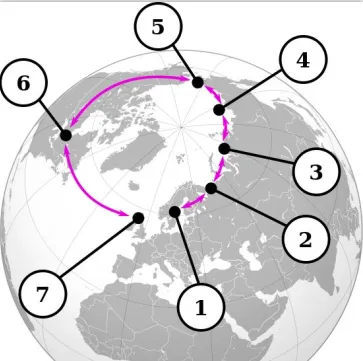

最典型的環物種是銀鷗(Larus argentatus)。

它們的七個亞種,分布在北歐、西西伯利亞、中西伯利亞、東西伯利亞、白令海峽、北美、英國,並形成環狀:

環物種並不是進化論的直接觀察證據,但卻是進化論的一種痕跡。

就像道金斯所說的那樣,環物種只是在空間維度上向我們展示了,只能在時間維度上才發生的事情。

2016年,有研究者對環物種的演化進行了模擬,來評價外源與內源屏障的重要性。

他們透過比較不同的空間分布,找出了有利於環種出現的條件 [1] 。

模擬結果表明,外源因素比內源因素更為重要。

透過計算偏秩相關系數,研究者對相關參數的重要性進行了排序,發現環物種的分布寬度和環境對物種的承載能力,是最為重要的。

當分布寬,交配面積足夠大時,生殖隔離會有利於單個物種的產生,不利於環物種產生。只有,分布窄,交配面積低,才有利於多個物種的形成。當分布帶狹窄到形成走廊狀,才有可能誕生環物種。

但這種走廊狀的狹窄分布,很容易受到基因突變和外部因素的幹擾,從而影響環物種的最終形成。

這樣的條件無異於是苛刻,所以自然界幾乎不存在完美的環物種。

沿著環物種的邏輯,其實在生物前進演化的過程中,它也會在時空上形成一個物種環。

例如,A產生後代B,B產生後代C……C產生後代F,最終,A和F之間出現了生殖隔離。

當然,由於我們無法回到過去,這樣在時空上形成的物種環,我們是無法進行驗證。

但我們可以從數學的角度來探討一下,為什麽,我們很難觀察到新物種的誕生。

地球上現存的動物預估777萬種動物,人類辨識率不到20%,大約有150萬種。

我們以人類辨識的150萬種來探討。

透過分子生物學的研究表明,智人和尼安德德特人的基因差距是30萬年。而人類的代系周期,是所有動物中較為漫長的。

地球上昆蟲就有100多萬中,占人類已知物種總數的60%以上。而昆蟲的代系周期,通常≤1年。

這樣我們平均一下,所有物種的平均代系周期,我們取1年的時間。

由於原始人生育周期比現代人短,也取個平均值15年,那麽人類的生育周期是所有動物平均周期的15倍。

那麽,新物種誕生的平均周期便是2萬年。

2萬年,人類文明加上農耕文明的起源,才勉強有這個長度。

但你很快會發現,2萬年的時間誕生了150萬個物種,平均一年就誕生了75個物種。

這個數目已經不小了,似乎,理論上人類應該能觀察到新物種的誕生?

但其實,這並不能。

因為,每當我們發現一個新物種時,這個新物種總是和2萬年前的祖先存在生殖隔離,而不是和100年前,1000年前的祖先存在生殖隔離。

物種從來不再我們眼前產生,它只因和祖先的基因差距足夠大,無法在理論上進行繁殖時,我們把這個後代定義成了新物種。

是的,物種的概念本身就是人類別定義的。

它不因人類的定義是否產生和滅絕。

某種意義上來說,我們都是原始祖先一代代產生的後代,每一代都是一個逐漸變化的過程中。如果沒有人的定義,我們與最近產生生殖隔離的祖先,從來不是兩個物種。

只不過我們人類為了自身方便歸納,所以才對物種進行了歸類。

其實,隨著現代生物、或古生物學越來越多中間物種的發現,早期的歸類法已經不夠適用,所以從誕生了系統分類法。

但本質來說,從來沒有一個界限存在於生物之間,讓它在某一刻誕生一個新物種出來。其實這很像「谷堆論證」,物種交配繁殖產生後代,後代就會存在基因突變,它們和親代已經有所不同。就像在地上放下了一粒谷子,你不會判定它是谷堆(物種)。你後代再繁殖一代,就好比再加一粒谷子,你依舊不會認為它是一個谷堆(物種)……一直加下去,最終出現足夠過的谷子後,你透過它的大小和外形(物種判斷依據),判斷它已經是一個谷堆了(物種)。

那麽,你在產生哪一個後代開始,才算新物種誕生了呢?

不能因為你無法判斷,就像歐布利德那樣耍邏輯流氓直接判定物種不存在吧?你不推翻人對物種的設定,那麽物種就是存在的。但如果你去判定那一刻誕生了物種(谷堆),那又是不可能的。因為這本身就和數學的極限是共通的。

總的來說,只有足夠長時間的代系差異,才能去判定是否是新物種。代系差異足夠短的,你無法判斷,在古生物學上的爭議比比皆是,某個生物X被判定是A、B,或者A和B的過渡種都是極有可能的。

如果你能明白這一層邏輯,接下來我們再來考慮加上所有環境和基因突變因素的情況。

理論上來說,對於一個代系周期足夠短,變異快的物種來說,我們是有可能觀察到新物種誕生的。

例如,這個物種的代系周期只有3天,變異也比普通物種快3倍。

理論上,如果讓它們不停地繁殖,足夠長的時間之後,就會產生理論上新物種。

簡單推算一下,大約需要20000天,也就是54.8年的時間。

而現實中,正好存在這樣的物種,那就是——果蠅。

如果不停繁殖果蠅,然後給予一定的突變刺激,這個實驗在理論上是可以實作的。

但哪怕如此,這個實驗周期也漫長到研究人員大半生,甚至一生的長度。

目前來說,的確有人意圖往這個方向研究,但雜交的時間其實並不夠長,雖然不同組的果蠅的確表現出了不交配的現象,但並不能證明不存在生殖隔離(從理論上來說,時間也不足以產生生殖隔離)。

說不定在未來,會有一個研究者願意花半生的時間來研究這個問題呢。

但正常點的研究者大概率不會,因為從分子生物學的角度來說,進化論的證據實在是太多了(當然,現代生物學也對達爾文進化論進行了科學的發展)。

參考

- ^ Vijay, Nagarjun. Digest: Why are there no ring species?*[J]. Evolution, 2017, 71(2):501-502.