當心日本人!

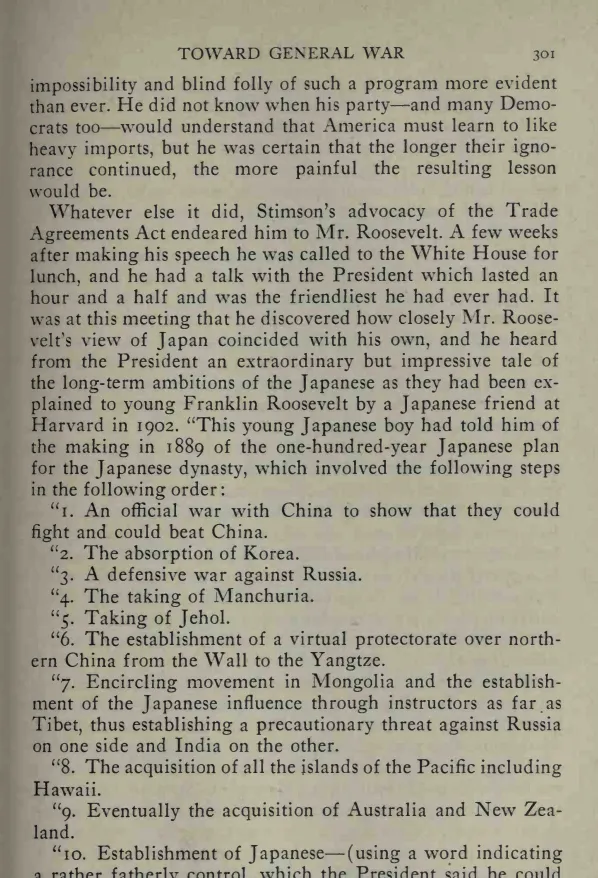

1934年4月美國『互惠貿易協定法』(reciprocal trade agrcement)遞交參議院審議期間,曾任胡佛內閣國務卿,九一八事變期間主持對日強硬政策的 亨利·史汀生 (共和黨)發現自己面臨一個艱難的選擇。當共和黨在國會上猛烈抨擊羅斯福政府(民主黨)國務卿科德爾·赫爾推行的低關稅政策的時候,史汀生本人自1892年給民主黨總統候選人格羅弗·克里夫蘭(Grover Cleveland)投票以來就是個堅定的貿易自由主義者,反對在國際上豎立關稅壁壘,更不必說1933年倫敦經濟會議上,當史汀生與科德爾·赫爾見面後,兩人就成了好朋友。

在這樣的機緣巧合下, 亨利·史汀生 發表了同情法案的演說,共和黨對此很生氣,美國總統富蘭古連·德拉諾·羅斯福則邀請他參加了自己的午餐會,兩人逐漸發展起特殊關系。

盡管史汀生後來會成為新政的反對者,他發現自己與羅斯福在外交領域有許多共同語言,比如他們都主張承認蘇聯,都希望建立一支大艦隊作為在遠東地區立足的重要基礎。史汀生說他主張在菲律賓建立自治政府,羅斯福對此懷有同感,但他也強調,任何不負責任、缺乏信念地要求放棄這些島嶼的行為也是不可接受的,特別主張要用貿易手段將美國與菲律賓繫結(Strangle)在一起。

1934年5月17日的午餐會上,兩人談到了美國遠東政策最核心的部份,發現他們在「 對日本采取強硬姿態 」的問題上有著極為親近的共識,對此驚喜萬分。

這時,羅斯福總統為史汀生講了個故事,一個據說縈繞他心頭三十多年的夢魘。

1902年,學生時代的富蘭古連·羅斯福(22歲)還在哈佛大學念書的時候,有個要好的、出身名門望族的日本同學給了他一份據說是 1889年 做成的『 日本王朝百年計劃書 』(The one-hundred-year Japanese plan for the Japanese dynasty)。他至今忘不掉其中的內容,裏面是這樣描述日本未來擴張路線的。

- 向中國發起一場正式戰爭,展現日本有對抗、戰勝中國的實力(1894年甲午戰爭)。

- 日韓合並。

- 在一場防禦戰爭中對抗俄羅斯。

- 奪取滿洲。

- 奪取熱河。

- 使華北地區(長城至長江以北)成為日本的保護國。

- 將蒙古至西藏地區置於日本勢力範圍內,防備俄羅斯與印度的威脅。

- 奪取包括夏威夷在內太平洋上的所有島嶼。

- 奪取澳洲和紐西蘭。

- (以某種父權式的辦法,羅斯福說他記不太清了)聯合包括馬來人在內,世界上所有的黃種人對抗歐洲文明。

看過這份東西後,富蘭古連·羅斯福向那位朋友提問道,那麽日本準備如何處理美國的問題呢?此人驕傲地回答,日本只會在新大陸的拉丁美洲建立一些據點,一個在墨西哥,一個在秘魯, 請美國不必擔心,他們會放過我們的 。盡管如此,他懇請羅斯福記住,日本是個溫帶民族,他們必須在澳洲與紐西蘭擴張。

以1902年的氛圍來說,這個故事太過玄幻。但如今是1934年,諸如『田中奏折』之類宣告日本帝國野心與人種戰爭威脅的論調在西方世界如旱柴烈火般急速蔓延之際,愕然回首,那個人的預言不是已經進行到第六步了嗎?史汀生評價道,自那以後直到1941年為止,沒有任何跡象顯示這十條預言中有任何一個是玩笑。

在1948年的自傳中,史汀生沒有記下那名「 出身高貴武士家族」 學生的名字。考慮到『百年計劃』的內容太過詭異,再加上當時是日本威脅論積極傳播的時代,這份檔的真實性受到質疑,也沒有引起後世的特別關註,直到2000年前後,日本產經新聞社駐華盛頓支部長前田徹在羅斯福總統的堂妹兼私人秘書瑪格麗特·薩克里(Margaret Suckley)的日記中找到這段內容後,才驗明了此人的正身。

富蘭古連(羅斯福)曾經介紹過他在哈佛大學認識的日本名門Matsukata Otohiko( 松方乙彥 )提到的日本計劃……那是個關於日本向滿洲、中國漸次擴張,奪取暹羅與印度支那的計劃。雖然沒有沖著美國本土而來,這份據說是百年計劃的東西,對我們盎格魯-撒克遜人來說是不可想象的。實際上,1900年以來日本人似乎始終在按照這份計劃的內容行事。——瑪格麗特·薩克里,1934年1月31日

瑪格麗特·薩克里還提到,羅斯福將日本帝國的『百年計劃』告訴了英國首相藍斯·麥克唐納,兩人在1933年春季商定,將來決不能(在未來的海軍軍備談判中)允許日本的海軍噸位規模達到與英美平等的地位。

松方乙彥 是明治元老松方正義(薩摩派)的第七個兒子,因為松方侯爵的婚姻生活多姿多彩,當明治天皇問他到底有多少子女的時候,松方竟然說要調查下再報告——考慮到他一生留下十五個兒子、十一個女兒(包括童年夭折的),這也是無可厚非的事情。正因如此, 松方乙彥 作為家族中不大不小、沒有進入政壇的孩子也沒有引起過外界太多關註。

1902年,在父親松方正義為打通英日金融關系,存取英國借貸5000萬日元國債(510萬英鎊),被授予聖米迦勒及聖喬治勛章的那一年,學習院畢業的松方乙彥被送往美國哈佛大學留學,憑借開朗的性格與闊綽的出手很快成為學生社交活動的名人。因為在奢華的交際中花了太多錢,父親松方正義對他的鋪張浪費感到難過,抱怨家裏的錢全被他花光了,但他的母親雅子很寵她的小兒子,讓父親不要管他,也許總有一天他能幫上忙的。

就這樣,松方乙彥憑借金錢與卓越的社交才華成功打入波士頓與哈佛的菁英圈子,起初隸屬於速成布丁俱樂部(Hasty Pudding Club),很快又作為該俱樂部的積極分子被選為 德爾斐俱樂部 (Delphic Club)成員,與同俱樂部的 富蘭古連·羅斯福 成為好朋友,又與富蘭古連的表妹, 勞拉·德拉諾 (Laura Delano)結為私定終生的戀人。

富蘭古連·德拉諾·羅斯福 是紐約政治世家的占士·羅斯福(James Roosevelt)與鴉片商人小沃倫·德拉諾(Warren Delano Jr.)之女莎拉(Sara)的孩子,這也是他中間名「德拉諾」的由來。小羅斯福的大表弟 萊曼·德拉諾 與松方乙彥是同宿舍的室友,他的外公沃倫·德拉諾一家事實上負責了松方在美國的生活。

想要香檳和威士忌嗎?富蘭古連和奧托有的是!

作為當時哈佛大學校內 唯一的日本學生 ,松方乙彥(Matsukata Oto hiko)也被大家親切地稱作 奧托 (Oto),因為與羅斯福一樣出手闊綽,德爾斐俱樂部的成員也樂於稱頌他們,其中也包括後來的兩任美國駐日大使——威廉姆·卡斯特(William Castle)、金馬倫·福布斯(Cameron Forbes)。

1905年對馬海戰勝利後,松方還花錢為哈佛大學的夥伴們辦了場盛大的慶功宴。

盡管在社交生活上非常成功,松方乙彥的學習成績並不理想,他的英語水平也談不上卓越,被語言隔閡限制了更長遠的發展,以致於連畢業都成了問題。幸運的是,在哈佛大學董事會秘書哲羅姆·格林(Jerome Greene)幫忙說情下,他在延畢一學期後得到了學位證書,在1907年2月成功畢業。然而,當松方乙彥與勞拉·德拉諾私定的婚事被擺上台面時,遭到了雙方家人的反對,於是松方乙彥在那一年回到了日本。

有趣的是,松方乙彥從來沒有被認為是一名「 軍國主義者 」。他被視為一名實業家,日美交流的紐帶,時髦好萊塢文化的贊助人,也是日本電影事業的早期拓荒者。

1907年回到日本不久,松方乙彥就在父親的安排下與「日本海軍之父」 山本權兵衛 (薩摩派)的第五個女兒登美成婚——他的新夫人也在國外生活了十四年,英語講得非常好。松方自己也不愁找到一份好工作,在他回國不久,日本新潟縣就發現了石油,而他在1910年被聘請為日本石油會社的分社長,1915年晉升為常務取締役,在石油生意中賺了一大筆錢,畢生過著衣食無憂、溫文爾雅的貴族生活。

而他在哈佛大學的好朋友富蘭古連·羅斯福成為了一名比他更加耀眼的政治新星,1911年當選紐約州參議員,第一次世界大戰期間在伍德羅·韋遜內閣出任海軍助理部長,1920年作為民主黨副總統候選人與占士·考克斯(James M. Cox)聯名參加1924年美國總統大選,敗選後於1929年出任紐約州州長。最終在1932年大蕭條最嚴酷的時刻以壓倒性優勢戰勝赫伯特·胡佛,成為第32任美國總統。

富蘭古連·羅斯福成功當選的訊息傳到日本後,松方乙彥寄了封信慶祝他的勝利,羅斯福也在回信中親密問候了他,在信中稱他為「奧托」,兩人依然維持著良好的社交。

盡管如此,1931年滿洲事變以來,日美關系的急劇惡化已經到了人盡皆知的地步,美國國內要求在遠東問題上對日強硬的呼聲高漲,日本國內同樣洶湧著反對華盛頓體系的暗流。在這種情況下,為了避免日美關系惡化威脅到日本經濟與外交安全,1932年以來,日本政府不斷向華盛頓派出民間親善大使,在老羅斯福( 1919年去世的狄奧多·羅斯福 )的好朋友金子堅太郎主持下,向美國當局宣傳日本在滿蒙、中國問題上的立場,希望改變美國在遠東問題上的反日立場。

這件事本來與松方乙彥沒什麽關系,直到1934年1月,羅斯福在會見日本民間代表時偶然提了一句「 松方乙彥最近怎麽樣了?好想再跟他當面聊聊啊」 ,日美協會會長金子堅太郎隨即將這件事告訴了齋藤內閣外務大臣廣田弘毅,雖然松方家族在當時的氛圍下是「 保守的國際主義者 」,對軍國主義與狂熱的民族主義持批判態度,為了避免日美爆發戰爭,松方乙彥決定承擔這個使命,利用他與羅斯福的友誼,嘗試阻止日美關系惡化。

1934年1月底,他帶著兒子(23歲,東京通用汽車公司雇員)來到美國,住在紐約華爾道夫酒店,重新聯系到哈佛大學時代的幾位老朋友,請他們幫忙寫介紹信聯系羅斯福的秘書,希望安排兩人見面。在 大表弟萊曼·德拉諾的幫助下, 羅斯福馬上安排了這樣的活動,在1934年2月18日(禮拜天)邀請松方乙彥父子到白宮與他的女兒一起喝茶,1934年2月20日又與松方單獨相處了一個小時。遺憾的是,這兩次非正式會談都沒有留下記錄,沒有人知道他們聊了些什麽,但松方乙彥在1934年2月26日寫給羅斯福的信中如是寫道:

近年來日本發生的事情,大概是你無法的理解的吧。比如說,犬養毅首相被少壯軍人殺掉的事情或許讓你深受震動……個人認為,如果倫敦海軍會議的時候能更體諒下日本的心情就好了……盡管這些事情令人遺憾,但現在日本已經建立了穩定的內閣,這個國家正在恢復秩序,日本並沒有吞並滿洲的意圖……美國在這個問題上太偏袒中國,對日本的合理訴求過於苛刻了,只要美國願意公平對待日本和中國,就能消除雙方的緊張關系,如果美國艦隊撤出太平洋的話,日本人會非常高興的。

除此之外,他向羅斯福大力推薦新上任的 日本駐美大使齋藤博 ,希望他能派人與齋藤大使談談,稱他是一位希望與美國締造長期、良好關系的外交官:

為了國際和平與友誼。如果您允許我這麽說的話,齋藤博(大使)對您非常欽佩,也相信您是唯一一個願意以公正、同情的聆聽,給他機會說出多年來被他珍視的那個想法的人,他相信這個想法將保障太平洋未來的安寧。

松方乙彥沒能促成這次會面。當富蘭古連·羅斯福猶豫地將這件事告訴國務院(外交部)後,美國遠東司司長斯坦利·亨培克顯然被氣到了,他完全拒絕安排這樣的會面,並警告說:

不久前,一位(美國)前駐日大使告訴我,他昨晚在日本大使館與日本大使(齋藤博)共進晚餐後,在談話環節得知,日本大使正嘗試勸說他的客人——松方先生「無限期地」留在華盛頓。我的線人告訴我,這位大使希望利用松方與總統的個人友誼,以松方先生為中介,建立總統與日本大使館的直接聯系,繞開國務院等機構的幹涉。我贊成這種估計。鑒於先前發生的事情,以及有證據表明松方正在與日本大使館合作,且可能是在大使館指示下工作的事實,如果總統接見了他,也就意味著賦予日本大使館特殊優勢,這種優勢地位是華盛頓其他外國使團所沒有的,也勢必讓本部門(國務院)處於尷尬、被妨礙的境地,也會讓他自己(總統)在處理中國與日本的關系時置身不必要的危險境地。

美國國務卿科德爾·赫爾也非常討厭這種「 關系外交 」,不論如何,兩人擔心羅斯福如果在非正式場合與齋藤博、松方乙彥走得太近,可能會威脅到美國的國家利益。因為兩人的反對, 羅斯福同意再也不要與松方見面 。

就這樣,接到羅斯福書面答復的松方乙彥決定離開美國,1934年5月31日,在寫給總統的告別信中,他如是說道:

有機會與您就我們共同擔心的問題溝通,實在榮幸之至。您對中國表達的友好思想,難以用語言形容我的感激。盡管太平洋兩岸偶爾會出現令人不安的觀點,我相信兩國的和平與友誼不會受到侵擾。只要兩國政治家在這個問題上達成一致,情況一定會好起來的。我完全贊同你的看法,錯綜復雜的國際問題最好還是交給負責任的國家領導人,以坦誠的對話解決。缺乏這種友好意見的交流,始終是國際社會相互理解的障礙。我希望為美國和日本的政治家提供更多親密交談的機會……

相信你們承擔的偉大工作不僅是為你們的國家,也是為其他國家的共同理解,相信你們能夠取得成功。當我回到自己的祖國後,我會非常高興地告訴我的同胞,特別是我的朋友們,你對維護和促進兩國攜手八十多年來的傳統友誼很感興趣。

富蘭古連·羅斯福在回信中寫道:

親愛的奧托,非常感謝你友好的來信。真希望你離開前還能再見一面。見到你真是太好了,希望你早日再來。

盡管承擔著政治使命,1934年1月-6月松方乙彥對羅斯福的存取終究停留在一場非正式的私人交際上,也沒有任何實質性記錄留下來,所有的經過都是透過白宮訪客記錄、當事人的記憶碎片與信件拼湊的。在告別信中,羅斯福說他期待早日再見到他的朋友——但很難說他是否真的是這麽想的,亦或者說更像是一種禮貌而已。

自那以後,日美關系依然朝著不可控的方向發展。

1937年12月全面侵華戰爭爆發後 ,松方乙彥與他的二哥松方幸次郎再次承擔政治使命前往美國,當戰場上獲勝的日本無可救藥地被廣袤的中國及內外日益高漲的民族主義浪潮吞沒時,美國公眾輿論強烈反對日本的軍事擴張主義,而松方兄弟在外務省安排下希望向華盛頓說明,日本依然有能力控制事變的進展,「中日沖突」很快就能得到解決。這次,羅斯福只在一場十分鐘的短會上接見了松方乙彥的二哥松方幸次郎,當他的老朋友想方設法地往白宮投遞信件和電報的時候,他沒有收到任何回音,只有白宮工作人員冷峻的答復。

自那以後,松方乙彥對日美關系的未來徹底絕望了,從華盛頓歸國後,他做了一份非常悲觀的報告,認為反日情緒在美國社會已經根深蒂固,美國對英國的同情則迅速增長,如果英日關系惡化,美國很可能會對日本施加經濟壓力,在此基礎上,他認為應該盡快結束在中國的軍事行動,但顯然他也知道現在已經不可能控制軍部與民眾盲目的好戰情緒了。

1938-1941年間,松方乙彥與羅斯福的通訊時斷時續,1941年9月羅斯福的母親去世的時候,他向總統發去唁電表示哀悼,羅斯福也像往常那樣寄給他一封以「親愛的奧托」開頭的私人信函——這就是兩人生前的最後一次互動,三個月後,太平洋戰爭爆發了。

1941年12月日美全面開戰後,松方乙彥(61歲)搬到了沒有被日軍占領的 上海法租界 居住,在那裏躲開了戰爭與宣傳的陰雲,被成堆的書籍包圍,享受上天賜予他的貴族生活,自由地與外國友人交往。犬養毅的女兒道子(20歲)當時跟他生活在一棟樓裏,松方乙彥給她介紹了一名優秀的語言老師,所以她很快就能說一口流利的英語。每天早上的課程結束後,犬養道子就會到松方乙彥八樓的公寓去,兩人一起閱讀莎士比亞鍛煉英語水平。

戰爭結束後,松方乙彥回到了日本,嘗試與一些美國朋友恢復了聯系,但羅斯福已經在1945年4月12日去世了,兩人再也沒有見過面。自那以後, 直到1952年死在日本為止,松方乙彥都沒有對任何人提到過那個給羅斯福留下過深刻印象的『日本帝國百年計劃』。

考慮到這份傳說中作成於1889年的「大計劃」幾乎不可能是正式的陸海軍或政府檔 ,『日本帝國百年計劃』被懷疑是19世紀80年代架空文學小說的產物 。作為古人與現代人的差異,當代流行的 歷史架空小說 大多是第二次世界大戰結束後的和平年代——特別是冷戰瀕臨結束的80年代快速取代 近未來想象式的架空小說 成為消費主流的,是和平時代的造物。

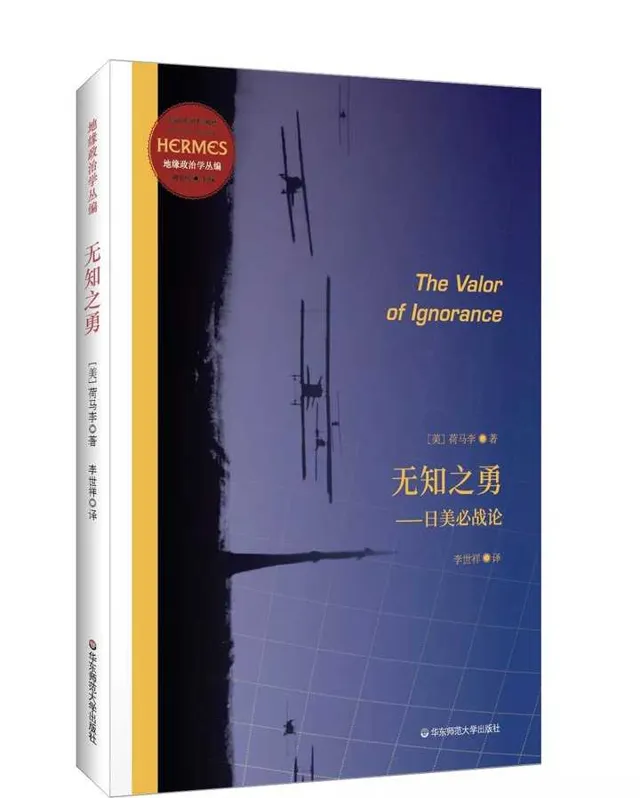

帝國時代的人類處在動蕩不安的環境下很喜歡暢想未來的戰爭,或者針對社會上的焦慮情緒書寫有明顯政治意味的「科幻想象作品」。比如1895年-1913年流行於英國的 黃禍論小說 ,就熱衷於假象日本與中國「崛起」後,西方文明陷入衰落的近未來場面,表達了黃禍論思想在當時社會引發的焦慮。而就暢想日美戰爭來說,最有代表性的是1909年出版的『 無知之勇 』(The Valor of Ignorance)。

1909年出版時,荷馬李(1876-1912)的『 無知之勇 』實際上屬於架空文學的範疇,只是因為他對日美必有一戰,以及戰爭經過的諸多「 預言 」太過神奇、精準,於是現代人把這本時間膠囊般的「科幻小說」挖出來,當成一本科學的地政學著作看待。正如1942年太平洋戰爭爆發後,這本書在美國再版時的序言那樣:

後來,他驚人的預言成真了!今天的日本正在使用這些計劃。比方說針對呂宋島的入侵與荷馬李預測的一模一樣。其他島嶼面臨的情況也正如他說的那樣為事實所驗證。如此詳細,連同完整的地圖一起,他還概述了入侵中國西海岸的實用方案。這本書在1909年出版時,一度在國內外引發恐慌,部份權威人士稱贊荷馬李是本世紀最偉大的軍事天才之一,也有人認為他是個瘋子。他的警告被無視了!對於大多數人來說,他就是個幻想家,一個戰爭販子,最後他的書也被人遺忘了。然而,這本著作在日本一經出版就賣出8萬冊,成為所有軍官的必讀書目(而在西點軍校只是可選書目)。正因如此,毫不奇怪的是,當珍珠港事件將全體美國人的目光聚焦於太平洋戰略的時候,荷馬李的名字也從近乎被遺忘的境地被拯救出來,再次出現在街頭巷尾。圖書館正在搶購他的書,軍官們正在研究它,雜誌與報紙編輯們發表關於他的專題文章,漢森·鮑德溫(Hanson Baldwin)等電台評論員和專欄作家參照他的話語。為了回應成百上千的編輯、宣傳者及對當今戰爭戲劇感興趣的公民需求,出版商正在重新發行他的書。因為無論這個人究竟是有遠見還是天才,『 無知之勇 』都是一份傑出的軍事檔,對現在的每個美國公民來說都至關重要。

——1942年太平洋戰爭爆發後,『 無知之勇 』再版序言

而當架空文學流行於歐美國家的時候,在自由民權運動、大同團結運動蓬勃發展的背景下,19世紀80年代的日本,也恰好處在被稱為「 政治小說 」的虛構、啟蒙讀物在日本知識階級中蓬勃發展、流行的時代,它們主要是為了抒發作者的政治思想而創作的,除了倡導民主思想、揭露社會不平等或階級矛盾之類的小說外, 國權小說 也是當時的一種流行題材,也往往帶有帝國主義、人種解放之類的主題——比如柴四郎(東海散士)書寫的『佳人之奇遇』就是其中的優秀代表。當時有許多軍人與政論家也喜歡書寫日本迎接世界大戰、發動人種戰爭的架空小說,也當然會從歐美人的文學創作中汲取靈感。

雖然松方乙彥的『 日本帝國百年計劃 』似乎並不出自任何一本同時代(1889年)已知的日本政治小說,但在當時的環境下,即使是自己書寫這樣一份「計劃「也不是不可能的事情,假如你認為羅斯福並不是向其他人編造了這個故事,松方乙彥也沒有在大學期間突然從日本政府那裏拿到一份高級別的保密檔,並把它隨意泄露給同樣是學生的羅斯福的話,那麽這份「檔」很可能就是兩個關心政治的大學生之間一場稀松平常的「 政治社交遊戲 」,只是因為羅斯福當上了美國總統,這件事就突然有了政治意義。

荷馬李寫了一本架空小說,荷馬李被人嘲笑,荷馬李被遺忘……

荷馬李被奉作神明,荷馬李又被人遺忘……

所謂的預言到底是什麽呢?帶著智慧與勇敢的想象精神,埋下一顆時間膠囊,接下來需要的就是一點小小的運氣。但畢竟這個世界上那麽多人,我們可以等,不論怎麽說,生活本身也充滿了被忽視的巧合與神奇吧。

1956年,松方乙彥去世四年後,美國歷史學家、駐日大使 艾德溫·賴肖爾 的夫人—— 松方春子 婚後初次搬到波士頓生活時,在哈佛廣場遇到了一位老婦人,看上去像個典型的「波士頓婆羅門」。她打量了她一會,主動靠過來,問她認不認識一個叫松方·「奧托」(Matsukata Oto)的人。松方春子告訴她這個人是她的叔叔,她告訴春子,當他們還年輕的時候,自己經常跟他一起參加舞會。

1976年1月27日,勞拉·富蘭古連·「波莉」·德拉諾(Laura Franklin 「Polly」 Delano)在紐約去世,她終身未婚。

她是羅斯福最喜歡的表妹,經常帶著她出去旅行。1945年4月12日下午在喬治亞州的沃姆斯普林斯,羅斯福說他感到頭很疼,就這樣癱倒在椅子上失去了知覺,當勞拉·德拉諾跟其他人一起手忙腳亂地將他搬到床上的時候,她聽到了羅斯福生前最後一句可以模糊辨認的話「當心!」(Be careful!)