首先,這是一個 統計口徑 的問題。

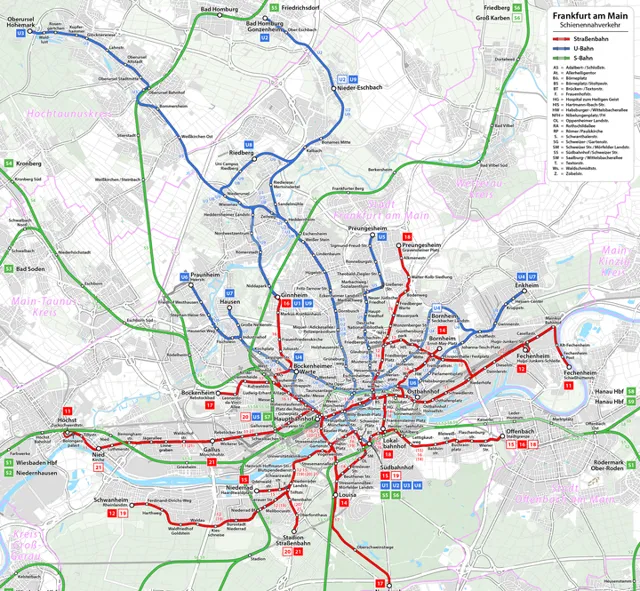

以法蘭克福為例,下圖是法蘭克福的軌域交通網絡圖

這個圖還沒有包含全部的S-Bahn,所以再看下面這張圖,綠線是S-bahn,彩色線是U-bahn

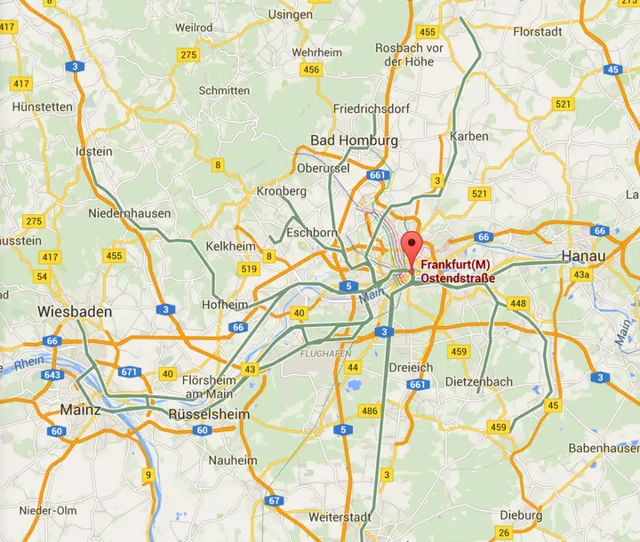

下面這張圖紅線是法蘭克福的city limits:

所以說法蘭克福的軌域交通系統服務整個大法蘭克福地區,而法蘭克福行政規劃上的邊界只是法蘭克福真正市區的一部份,更是遠小於大法蘭克福的概念

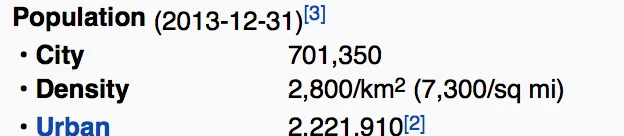

同樣根據維基百科的數據,行政區劃定義的法蘭克福city人口只有70萬,但市區人口222萬,大法蘭克福的人口更是有550萬之多。

相比之下,中國一般的二線城市,比如青島,雖然號稱全市900萬人口,但大部份是下面區縣的人口。真正的青島市區,也就包括市南區,市北區(包含舊四方區),以及李滄區和嶗山區的一部份。市區人口應該也在200-250萬人口之間。即使將老黃島區(未合並膠南以前的黃島區),以及城陽區的東半部包含進來,也不過是350萬左右的人口。

所以也就是說, 如果按照一致的統計口徑,法蘭克福應該起碼是跟青島差不多大的城市 。那這個級別的城市修地鐵是無可厚非的(青島地鐵目前3條線在建)

當然, 即使人口統計采用統一口徑,歐洲城市平均的地鐵發展水平還是比中國相似城市要好 ,比如還是以法蘭克福為例,上面的圖片中體現出來的快速軌域交通的路網密度就很高,如果再加上有軌電車的路線,路網密度高的驚人,顯然不是中國同類城市可比。當然德國城市軌域交通在歐洲是相對發達的,法蘭克福在德國也是相對發達的,但即使是歐洲普遍情況,中等城市有軌域交通的也確實比中國多。這又是為什麽呢?

第二條原因,歐洲畢竟還是比中國發達多了。

這個發達一方面是體現在 票價水平 上。

德國的人均GDP是中國的5倍左右,單看城市人均薪金也有中國的2-3倍。所以盡管德國地鐵票價大概單程在1.5-3歐元左右,大概是中國的3-4倍,民眾也可以承受。而中德地鐵建設成本的差異遠小於票價的差異。所以歐洲的軌域交通可以透過售票回收更多的建設成本。

另一方面體現在 出行需求 上。

歐洲城市雖然郊區化程度沒有美國那麽過分,但也還是遠高於中國,所以往來法蘭克福市中心和周邊的衛星城和城郊的需求高於中國類似二線城市如青島城陽區和市中心的需求。在城陽、黃島這種地方,還是有很多本地居民跟青島市的關系有限,去的也不多。所以也就不需要軌域交通來服務這種長距離通勤的需求。

第三條原因,歐洲城市發展更早,有更多軌域交通的遺產

世界交通發展的歷史中,基本上19世紀以前是以馬車為主,19世紀到20世紀早期是以軌域交通如火車、有軌電車為主,20世紀中期以後是以私家車和公共汽車為主。

歐洲發展較早,所以很多城市在20世紀初、汽車普及以前就發展了比較密集的鐵路網,除了服務城際交通以外,也服務於城市通勤需求。此外專門用於城市交通的有軌電車網絡也非常發達——在那個年代,有軌電車並不存在因為跟小汽車共享路權效率過低的問題。所以今天的很多歐洲城市軌域交通,是 利用當年有軌電車和通勤火車的路線和路權,不斷改進 的結果,而已經形成了軌域交通網的話,可能新建軌域交通也相對更劃算一些,也更符合當地居民的出行習慣。

相比之下,中國雖然19世紀末開始也有很多現代城市出現,但 民國時期的中國非常貧窮,普通老百姓的需求沒那麽高 ,也支付不起哪怕是電車的費用,所以城市公共交通也比較少,只有少數幾個大城市有少量以電車為主的公共交通。

當時的中國城市實際上規模也遠不及當時的歐洲城市 ,比如曼徹斯特1910年就有260萬人口,中國當時最大的城市上海1910年的市區人口也不過130萬,甚至直到1936年也不過只有300萬人口,青島作為當時的直轄市之一和第7大城市,1936年才只有57萬人口,至於今天的重要大城市西安1930年城市人口只有12.25萬,相當於今天的一個縣級市,這麽小的城市,都不太需要公共交通

而等到8、90年代中國收入水平提高,城市化行程加速,開始出現很多新的中型城市時,這時候公共汽車因為其更低廉的建設成本、以及更容易跟小汽車相容的特性,已經成為了城市交通的主流。而它們並沒有軌域交通的遺產,新建成本也比較高,對於這種中等運量的需求可能並不如新建BRT劃算。所以 中國的中等城市,未來可能會主要以BRT滿足城市快速交通的需求 。

(請參見

BRT 和地鐵相比有哪些優劣之處? - 魚非魚的回答)

對城市交通歷史感興趣的朋友請參見:

近代西方城市交通簡史(一)馬車時代1600-1880 - V·T·E·C - 知乎專欄近代西方城市交通簡史(二)電力與軌域1880-1920 - V·T·E·C - 知乎專欄近代西方城市交通簡史(三)私家車的崛起 - V·T·E·C - 知乎專欄