繁殖是一件大事,對於動物來說,它們甚至不惜為此付出生命的代價。比如雄性螳螂在交尾之後,有可能就會被雌性螳螂當成食物吃掉。又比如雄獅,為了獲得交配權,就必須入主獅群,為此它們會爆發激烈入侵及保衛戰,不少雄獅會死於戰鬥過程中。

在看【動物世界】的時候,我們知道了春天是交配的季節,很多動物都會在這個階段發情。隨著年齡的漸漸長大,我們也產生了一些疑問, 人類幾乎每天24小時均可交配,任何季節都能生娃,為何動物卻有發情期限制呢 ?

理論上大多數動物也能跟人類一樣,每天都可交配,但在千萬年的物種演化過程中,每種動物都形成了自己的繁殖策略,包括人類,也有自己的繁殖策略,只不過與動物相比,形式有所不一樣而已。

李察·道金斯所著的科普讀物【自私的基因】裏提到「地球上任何一種生命形式都是基因設計出來保存自己最精致的生存機器」、「 基因唯一感興趣的就是不斷重復地拷貝自身,以便在前進演化過程中爭取最大限度地生存和擴張 」。

根據他的理論,動物們都應該不間斷繁殖才對,乍看之下,發情期的存在是一個阻礙,然而事實恰恰是因為想要繁殖更多的後代,動物們才給自己搞了個發情期和繁殖季。

動物繁殖受多因素影響

不同的動物,發情期和繁殖季均不同,即便是同一種動物,生活在不同的地區裏面,發情期也有所差異, 歸根結底是環境決定的 。

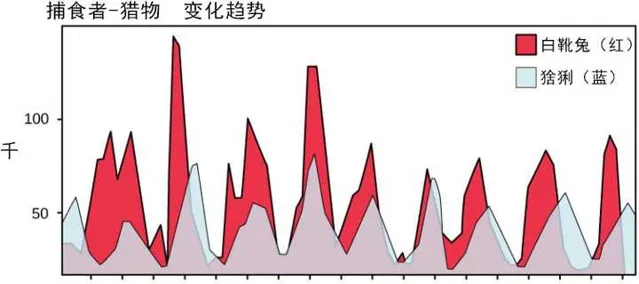

在自然界裏面,絕大多數的動物都是消費者,它們或以植物為食,或以其他動物為食,無論是食草動物還是食肉動物,族群的發展必然會受食物豐富程度的影響。拿加拿大猞猁來說,它是白靴兔的專性捕食者,分布範圍與白靴兔的分布範圍大部份重疊。

白靴兔的數量每隔十幾年都會有一個興衰期,而加拿大猞猁的族群發展趨勢,與白靴兔高度一致,但存在一定的滯後性。 白靴兔數量豐富,加拿大猞猁不愁吃穿,便會大力生娃 ,而當白靴兔的數量降低時,加拿大猞猁幼崽的出生率明顯降低。

地球上絕大多數的植物,受光照、濕度等因素的影響,會有旺盛和枯萎期,春夏草長鶯飛一片生機盎然,這個時候食草動物的食物來源相當豐富,幼崽在這個季節出生,存活率會大大提高。

對於以食草動物為食的食肉動物來說,幼崽在這個季節出生,獵物眾多,食物來源也有較大的保障。

總的來說, 動物幼崽的成活率,受食物因素影響很大 。比如老虎,一胎平均能生三個幼崽,每一窩裏面,都有一個較為健壯的個體,被稱為「優勢個體」。在食物豐富的時候,母虎會將三只幼崽都養活,而當獵物緊缺時,母虎會將更多的生存資源往「優勢個體」身上傾斜。

當食物十分匱乏時,母虎可能會將其他的幼崽餓死,只照顧「優勢個體」;當食物極度匱乏時,母虎甚至會將所有幼崽都吃掉,因為母虎如果餓死了,小老虎也不會有存活下去的可能。

除了食物之外, 天敵也是影響動物發情的原因之一 ,簡單來說就是某種動物,為了自己的幼崽能有較大概率存活下去,會選擇在天敵數量較少的季節裏面生產,那麽它的發情期,就根據孕期往前推就行了。

比如很多昆蟲,往往會選擇在秋後繁殖,這樣能夠避開更多的鳥類前來啄食。

又比如生活在白俄羅斯納利博基森林裏的歐洲木狼,在歐亞猞猁的屠殺下,改變了自己原有的繁殖策略,將繁殖地點逐漸遷出森林地區,因為林子裏面是猞猁主場。

假如動物沒有發情期限制,任何季節都能繁殖,那麽受食物、天敵等因素的影響,某些季節裏面出生的幼崽,可能會全軍覆沒。

那麽對於動物來說,每到這個季節,花費大精力生下並照顧的幼崽,全都沒了,顯然「不劃算」,漸漸地,在演化的過程中, 「這個季節不生娃」就被烙印在基因上了 ,而那些幼崽存活率高的季節,就成了大力生娃的階段。

老虎是一種發情期沒有時間限制的動物,理論上它任何時候都可以發情,但平均來說,它更趨向於在11月至翌年2月份發情,因為它的孕期在105天左右,待到幼崽出生之後,剛好是林中有蹄類數量最為豐富的季節。

強大的人類

人類為什麽沒有明顯的發情期?原因是人類太強大了,以至於不需要發情期來保障後代的成活率。 人類是雜食動物,植物、水果、動物、昆蟲,甚至是腐肉,均能成為我們的食物 ,在一兩種食物緊缺的時候,我們能夠增加其他食物的比例而得以替代。

早期人類有時捕獲獵物少,便能透過采集果腹,而多繁殖後代,增加勞動力,則會增加我們在狩獵、采集時的優勢,此時如果存在發情期,就會限制人類的出生率,顯然是一個累贅,不分季節努力「造人」才是上上策。

進入農業社會之後,食物獲得能力大大提升,增加勞動力的優勢明顯大於多一張嘴吃飯導致的消耗。

隨著時間的推移,人類生活水平糊科技、醫療水平等大大提升,食物獲取變得非常簡單,也沒有任何天敵能夠威脅到我們, 就更不需要發情期了 。

理論上出於繁殖方面的考量,成年女子的排卵期才是最佳的交配季節,但對於已經發展出高等智慧的人類來說,性不再僅僅是繁殖後代所需了,更多地是出於獲得一種愉悅感。

其實不僅僅是人類,一些原本存在固定發情期的動物,進入人工飼養環境之後,食物匱乏、天敵威脅等不利因素均消失了,它們的發情期也不復存在了。

比如大熊貓,野生狀態下每年的3-5月份是它的發情期,而動物園、繁殖基地裏面的大熊貓,一年任何季節均可交配繁殖。