歷史是一個刁鉆古怪的家夥,

它讓我的頭發一夜之間全白了。

人啊,人!

它又何嘗不是如此······

1

1996年8月25日傍晚時分,戴厚英的六弟戴厚泉和妻子茅維琳來到姐姐家,探望姐姐,順便看看借住在姐姐家的女兒戴慧。

戴厚英家住上海北郊虹口區靈丘路237弄,那裏是復旦大學和上海大學教職工住宅區,總共有586戶,平常出入這裏的都是滬上高級知識分子,環境很純凈,大家都很好,少有閑雜人員出沒。

姐姐家,戴厚泉夫婦是常來的。

這一次來之前,戴厚泉夫婦曾在下午3點左右給女兒打過一個電話,告訴她不要準備他們的晚飯,他們吃了再過來。女兒戴慧在電話中告訴爸媽,姑媽到超市買東西去了,估計一會兒就回來。

戴厚泉夫婦到姐姐家門口,敲門的時間大概在傍晚17點15分。

讓戴厚泉夫婦感到詫異的是,因為3點左右打過電話,這個時候姐姐和女兒應該都在家,但是他們敲了半天門,屋裏卻異常寂靜,一點動靜也沒有。

戴厚泉自言自語,「這個時候,她們會去哪裏呢?」

妻子茅維琳說,「姐姐今天剛從安徽老家回來,也許有什麽事情出去了,去隔壁4樓吳教授家取備用鑰匙開門吧。」

戴厚英是上海著名女作家,有著鮮明的詩人性格,總是記不住雞毛蒜皮的世間俗事,出門經常忘記帶鑰匙。因為這個壞毛病難以改掉,她便在隔壁4樓吳中傑教授家裏放了一把備用鑰匙,弟弟一家都知道。

吳教授聽說這個時候,戴厚英家敲門沒人應,也有些納悶。

將那把備用鑰匙取來,吳教授有些不放心,便跟著戴厚泉夫婦一起過去了。

戴厚英家有兩道門,戴厚泉拿備用鑰匙去開門的時候才發現,外面的一道鐵門是虛掩著的,並沒有關死。戴厚泉知道,姐姐出門從來都是要鎖好兩道門的,因此這虛掩的鐵門讓他有了一絲不祥的預感。

人世間的悲劇,有時候來的太突然了。

當戴厚泉用備用鑰匙開啟裏面一道房門時,他簡直不敢相信自己的眼睛,姐姐竟然仰面朝天倒在客廳的血泊之中,濃烈的血腥味撲面而來。

看到這血腥殘酷的一幕,茅維琳尖叫著往後退了一大步,出於母親的本能,她猛然間想起了女兒戴慧,於是渾身顫抖著伸頭向北面的小房間探望。

這一眼,要了一個母親的命。

只見戴慧渾身是血,側臥在床和衣櫥之間的地板上。

茅維琳的情緒崩潰了,當即哭暈在現場。

戴厚泉強忍著悲痛,在吳教授的攙扶下艱難地後退兩步,請對門201的鄰居撥打了110報警電話。

上海市公安局虹口分局涼城派出所接到報案後,立即派民警前往案發地址保護現場,同時向虹口分局和市局匯報求援。

因為被害人是上海著名女作家,案情重大,虹口分局張濟祥局長、宋孝慈副局長、刑偵支隊政委施敏鶴立即帶領一批偵查員趕赴現場。

據時任上海市公安局刑偵偵查總隊(簡稱803)總隊長吳延安回憶,1996年8月25日是星期天,晚上7點半左右,他剛端起飯碗,就接到了刑偵總隊值班室的電話,女作家戴厚英被殺害在家中。

吳延安放下電話,立即驅車趕往現場。

吳延安到達案發現場前,現場處置由虹口分局宋孝慈副局長負責。

宋孝慈是一位刑警老法師,對現場保護的極到位。一方面,他指揮現場民警快速封鎖弄口,在周邊道路實行交通管制,拉出了一圈約40平方米的警戒線;另一方面,他堅決貫徹執行「803」辦案的一條鐵規:「803負責人不到,誰也不準跨進現場,領導也不行。」

吳延安到達現場後,約有200多名群眾在警戒線外伸頭張望,竊竊私語:「啥事體?來了這麽多警察。」

上樓時,吳延安發現現場外的樓梯過道,都采取了非常到位的保護措施,這讓他暗嘆老法師宋孝慈果然經驗老到,膽識過人。

上樓後,先行到達的區以及虹口分局的領導已在臨時征用的指揮點——隔壁的201室等候。吳延安與領導們簡單交流了幾句案情,「803」的各路刑偵專家先後都趕到了案發現場。

「803」現場勘查有一套老規矩:痕跡開道,攝錄像跟進,再上法醫。

吳延安是跟著痕跡專家陳連康等人首先進入現場的,就在靜電洗塵儀一寸一寸向前挪動,仔細吸取每一個可疑痕跡的時候,吳延安以一個刑偵老法師的冷峻眼光將案發現場仔細審視了一遍。

案發現場是一套三室一廳的套房,兩道門完好無失真,沒有任何撬痕。

被害者戴厚英仰面倒在客廳中央的血泊中,身上蓋著客廳沙發座上用的竹席,上身穿灰底白點短袖汗衫,下身穿白底紅綠相間花紋的睡褲,左腳穿一只白色坡跟皮鞋,右腳光著,右腳的皮鞋脫落在門口。

仔細看被害者的創傷,頭、頸、背及手臂等處有50余處銳器傷,其中頸部銳器傷尤為嚴重,有砍傷及切割傷20余處,脖頸幾乎斷裂。

這樣的慘狀,給了吳延安一個最直觀的感受——兇手極其兇殘,如果沒有深仇大恨,很難想象會下這樣的毒手。

有了這樣的感性認識後,吳延安特別註意到了被害者戴厚英的手上。戴厚英的雙手均有抵抗傷,尤其是右手,手指卷曲,食指僵直地伸著,像是在指著什麽,又像是一種申斥。

吳延安順著戴厚英右手食指的指向,仔細感受著現場,憑借經驗,他覺得死者手指的指向不明,這就意味著僵直的食指極可能是另一種含義,戴厚英在遇害前手指的是兇手。

什麽情況下,一個高級知識分子會在遇害前手指兇手呢?

琢磨著,吳延安註意到被害者屍體的周圍,散落著原本用紅藍馬夾袋裝著的曲奇、水果之類的食物,還有一張超市購物小票。值得註意的是,房間進門處遺留著一只帶血的花露水瓶。客廳的茶幾被掀翻在地,茶幾的玻璃板上有一把帶血的菜刀,地上有一只帶有噴濺血跡的空錢包。

種種跡象表明,戴厚英進門之後,只換了一只鞋,便遭到了兇手的攻擊。

將註意力從屍體周遭轉移到客廳南邊的餐桌上,有一點引起了吳延安的格外關註,餐桌東西各放著一只茶杯,東邊那只茶杯的外壁上有積灰,裏面有大半杯白開水,看上去像是倒給「客人」喝的,「客人」似乎並沒有喝;西邊那只茶杯看上去幹凈得多,裏面的白開水已經喝掉了三人之一,看樣子像是主人的杯子,也就是戴慧的水杯。

從這兩只杯子能夠判斷出一點,兇手敲門進屋之後,戴慧曾給他倒了一杯白開水,之後兩人坐在餐桌旁閑聊了幾句。但從戴慧使用積灰的杯子,以及只倒白開水,沒有泡茶這一點來看,戴慧僅僅是認識兇手,但並不熟悉,也不太歡迎。

看完客廳第一個兇殺現場,接著,吳延安進入了第二個兇手現場,也就是客廳北邊戴慧的小臥室。

戴慧的屍體頭朝西側臥在床與櫥之間的地板上,頭上蓋著一條白底藍花的長裙,屍體旁邊有一根1.2米長的木棍(這是戴家打蠟地板刷用的木柄)。從現場的血跡和屍體傷痕看,兇手對戴慧同樣下手極狠,臥室的護墻板、天花板上噴濺有大量的血跡,天花板上有一道清晰的劃痕,戴慧身中數刀,致命的一刀在頸部,傷口深達頸椎,氣管、食道和頸總動脈全部被斬斷。此外,戴慧的頸部還有被扼掐的痕跡,地上散落著戴慧的一絡絡長發。

客廳裏的血腥與小臥室裏的慘狀疊加在一起,讓吳延安有些困惑。

除了不共戴天的世仇,吳延安實在想不出還有怎樣的仇恨,能讓兇手對一個高級知識分子(而且還是女的)和一個妙齡少女同時下如此狠手?

更加詭異的是,看現場屍體,仇殺的意味很濃,但看現場被翻動的痕跡,卻又有明顯的劫財特征。

現場各個房間翻動很大,未上鎖的櫃櫥抽屜均被開啟,書信、衣物等被翻得一片狼藉,家中值錢的東西被洗劫一空。

2

隨著痕跡專家對現場的深挖,更多的細節浮現了出來。

在客廳沙發座墊竹席上,提取到一枚明顯的左手血掌紋,但很難分辨出紋線;在客廳、書房和北間臥室先後采獲大量同一類別的血鞋印,經過檢驗,這些血鞋印是「力度牌」男式休閑皮鞋留下的;在南間戴厚英臥室,存放衣服雜物的抽屜裏,發現其中混雜有一雙沾有大量血跡的白色棉綸彈力襪,這雙襪子又臟又臭,襪沿機繡著一朵彩色小花傘,從穿著的腳型來看,應該是青年男子所穿,判斷為兇手作案後遺留在現場的。

餐桌上,東邊那只外壁積灰的茶杯上沒有唇紋,說明兇手坐下後沒有喝水;客廳裏,那把帶血的菜刀,是戴厚英家廚房裏的;戴慧屍體旁邊的那根木棍,上面有戴慧的指紋,說明戴慧遇害前曾拿這根木棍與歹徒搏鬥;戴厚英臥室寫字台中間帶鎖的抽屜有被撬的痕跡,但沒有被撬開;散落在戴厚英屍體旁邊的那張超市購物小票上顯示的結賬時間為3時21分。

在戴厚泉的協助下,經過現場清點,初步確定被搶走的物品有:戴慧脖頸上的一根鍍金帶掛件項鏈、一只景泰藍手鐲、一根銀色手鏈、一只舊的「上海牌」機械手表、一台愛華牌收放兩用「隨身聽」、一張以茅維琳名義存入工商銀行的2000元定期存單(8月28日到期)、戴厚英的一張500美元定期存折和一張800元的活期存折。

吳延安後來回憶說,「8·25」戴厚英專案的現場勘查,做的異常仔細,當時正值秋老虎「肆虐」,氣溫高達34攝氏度,但為了保護現場,深挖線索,進入現場的刑偵技術人員,不開電扇,強忍著血液腐敗帶來的陣陣惡臭,現場勘查持續了8天8夜,現場封鎖了10天。

當然,在做超常規現場勘查的同時,吳延安沒有忽略另外兩點——尋找目擊證人;深入了解戴厚英、戴慧的個人背景及社會關系。

為了尋找目擊證人,偵查員走訪了該住宅區586戶全部居民,其中絕大部份表示沒有看到有陌生男子從戴厚英家進出;部份鄰居則表示,案發當天大概15時30分到16時之間,隱約聽到戴厚英家有男女爭吵的聲音,並兩次聽到女人的慘叫聲以及倒地的「乒乓」聲,但是出於知識分子的修養與面子,他們都沒有出來看熱鬧,以致於呼喊與殘殺就在身邊,他們卻成了無動於衷的冷漠旁觀者。

讓偵查員們感到意外的是,最有價值的一條目擊線索竟然來自一個12歲的小學生。

案發當天16時左右,這個小學生在弄堂裏滑旱冰,曾看見一個穿紅色襯衫,頭發微禿,有絡腮胡子,看上去像外鄉來的一個人走進了戴家的門洞。

針對戴厚英和戴慧的調查,吳延安提了一個要求,不要流於表面,要盡量深刻。

表面的東西,看不到矛盾。

尖銳的東西,往往揭示真相。

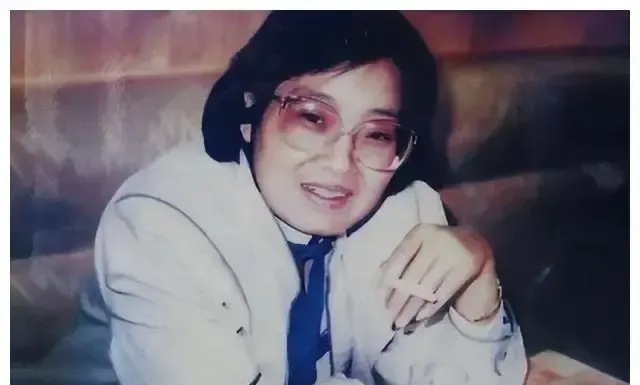

被害人戴厚英,58歲,安徽省穎上縣人,是當時復旦大學分校、上海大學文學院中文系教授,上海灘知名的女作家。據了解,戴厚英遇害前,已經在規劃退休生活,她不止一次地在文章中寫過,也曾屢次跟親朋們講,退休後,她想找個安靜的地方,最好是女士庵堂,茹素誦經,了此一生。

看破紅塵的人,往往被塵世傷害、欺辱過。

這樣的人,內心往往是千瘡百孔的,往昔多半是濃烈起伏的。

戴厚英中學時代就讀於家鄉穎上中學,高中畢業後考入上海華東師範大學中文系。1960年大學畢業後,戴厚英被分配到上海文學研究所,從事文學理論研究。

十年動亂期間,戴厚英也曾是風頭很健的「小將」,其授業恩師許傑、錢谷融就是她帶頭批判的,那一個得意的時期,她曾被稱為上海灘大名鼎鼎的「小鋼炮」;不過,戴厚英後來也落難了,丈夫跟她離了婚,她獨內建著女兒,被下放到奉賢鄉下,勞動改造。

正是在這段苦難的歲月中,戴厚英與同在鄉間的「難友」、著名詩人聞捷擦出愛的火花,兩人相差十五歲,譜寫了一段痛並快樂的忘年之戀。

他們的痛,是時代之痛,是知識分子之痛,是詩人之痛。

1971年,在最黑暗的時代裏,聞捷無法承受生命之重,憤而自殺。

愛人的慘死,痛苦的經歷,讓戴厚英對於歷史、現實以及人性,產生了深沈的反思,並最終實作了苦難中的自我重塑。

從那以後,她便成了另一個人,憤世嫉俗,厭惡武力,崇尚人性的光輝。

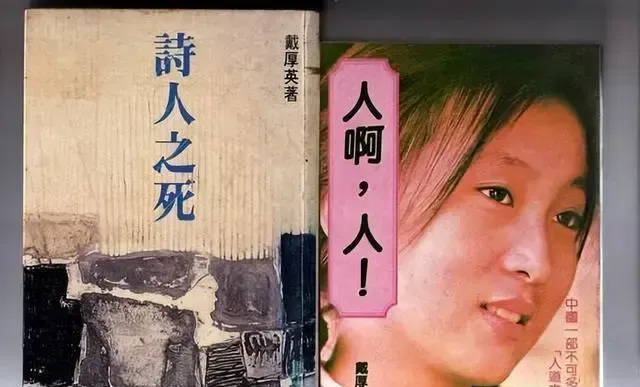

1979年,浩劫過去,戴厚英以愛人的慘死、個人的心路歷程為原型,相繼寫出【詩人之死】、【人啊,人】、【心中的墳】等力作。

戴厚英思想深邃,言辭犀利,做派先鋒,煙不離手,這一切讓她的作品充滿了人性的力量,批判的精神,贊譽者視其為燈塔,毀譽者斥其為跳蚤。

戴厚英的前夫,姓張,20多年前離異,後來在蕪湖市抗震救災辦公室任職,兩人之間沒有情感糾葛。兩人共同的女兒戴醒,現年32歲,與丈夫隋某在美國獲得博士學位後,留美生活至今。

戴厚英因為深切經歷過苦難,對於黑暗的東西,她一直是強烈批判的,但與此同時,她又有一顆赤子之心,尤其是對待家鄉,她不惜財,不惜力,在有些方面,例如為家鄉捐款,救災救難等方面,甚至很高調。正因為如此,社會上不乏喜歡她的人,仇恨她的人,錯解她的人。

也許人生本就有宿命的成分。

又或者,當凝視人生歸宿的時候,戴厚英的內心充滿了悲劇情結。

被害前,戴厚英的最後一本長篇小說叫【腦裂】,書名十分的不祥。

此外,戴厚英生前在【隨筆】雜誌上發表過一篇文章,自述曾做過一個夢,夢見自己被人用斧頭劈死。這篇文章寫在1996年六七月間,離她的被害,近在咫尺。

被害人戴慧,19歲,是戴厚英六弟戴厚泉的獨生女兒。據了解,戴厚泉任職穎上縣南照鎮副鎮長,與當時上海赴當地插隊落戶的女知青茅維琳相識後戀愛結婚,夫妻倆為人平糊,少有矛盾。

戴慧初中畢業後,按照知青子女返滬落實政策遷戶於上海盧灣區瑞金二路的外婆家,後來考入上海商業職業技術學校,當年7月畢業。

在等待分配的這段日子裏,戴慧一直住在姑媽戴厚英家。

據戴慧的父母及學校師生介紹,戴慧性格活潑,為人正派,與同學交往密切,常有男同學給她打電話。她接觸交往的大多是原籍安徽中學和上海職校的同學。

大概是性格的原因,又或者對人性的惡有充分的認識,戴厚英對侄女管教甚嚴。據戴慧的父母說,有一次,戴慧職校裏的一個男同學打電話給她,在聊天的時候油嘴滑舌,被戴厚英聽到後,當即令她掛斷電話,並狠狠地訓斥了她一頓。

戴厚英告誡侄女,女孩子與異性交往,要保持嚴肅的態度,不要輕信他人,尤其是陌生人。一個人,十八九歲的時候,是看不到人間險惡的,所以,像她這樣的年齡,像她們這樣的家庭,一定要學會關好、鎖緊生活的門窗。

3

8月25日晚上21時,上海市公安局副局長易慶瑤趕到現場,提出三點要求:第一、現場勘查要特別過細,案件不破,勘查不止,要努力獲取現場痕跡、物證,為確定案件性質和偵查方向提供線索;第二、緊緊「咬」住「兩戴」的社會關系不放,下功夫從中摸出作案可疑人員和線索;第三、由刑偵總隊和虹口分局立即抽調精明強將,共同組成「8·25」血案專案組,由吳延安擔任組長。

根據局領導指示精神,吳延安與虹口分局張濟祥局長快速商議,共同決定,從刑偵總隊抽調70人,虹口分局抽調100人,臨時組成200人的專案組。

案發當夜12時,為了讓201室的鄰居早點休息,「8·25」專案組臨時指揮部轉移到涼城派出所,並隨即召開了關系案件性質和偵查方向的案情分析會。

「8·25」專案組,刑偵老法師當夜齊聚一堂,全程無過場,無廢話,上來就是鞭辟入裏。

在被害人與兇手的關系上,專案組認為,現場門窗沒有撬壓的痕跡,說明兇手認識戴厚英和戴慧,而且在次序上,應該是首先認識戴厚英,然後才認識戴慧。因為戴厚英對戴慧與異性接觸管教很嚴,如果兇手單獨認識戴慧,他沒有單獨造訪的條件,戴慧獨自一人在家時,也不敢放他進來。

另外,戴慧與兇手,雖然認識,但並不熟悉,應該僅限於簡單認識,這從兇手進屋後,戴慧僅用外壁積灰的玻璃杯給他倒了一杯白開水,就能看出來,如果兩人相熟,關系很好的話,戴慧應該會沏茶待客,案發時,餐桌上就有茶葉。

綜合以上分析,可以作這樣的推斷,兇手敲門應該是來找戴厚英的,恰好戴厚英不在家,戴慧又認識這個人,於是開門讓他進來,禮節性地給他倒了一杯白開水,並且閑聊了幾句。

什麽樣的人,才會戴厚英認識,戴慧也認識呢?

從案發現場發現的那雙沾有大量血跡的白色棉綸彈力襪來看,襪子又臟又臭,說明兇手不愛幹凈,很可能不是城裏人,而是鄉下人,留在現場的鞋印也可以佐證這一點,「力度」牌休閑鞋,價格低廉,城裏人穿的不多;更重要的一點,這種襪沿繡有小花傘圖案的襪子,中老年人不大可能穿,由此,可以判斷兇手很可能是年齡在18歲到28、9歲之間的鄉下人。

戴厚英,是58歲馬上退休的老教授,戴慧,是19歲待分配工作的城裏少女,她們怎麽會認識年輕的鄉下人呢?

這其中最大的可能,就是兇手是她們安徽老家的鄉親。

再有一種可能,兇手是戴厚英的鄉下學生。

有偵查員提出來,有沒有這樣一種可能,兇手是水電工之類的家政維修人員,給戴厚英家修過東西,認識這姑侄倆。

老法師認為,這種可能性不大,一來,從戴慧所受的家教看,如果是這類人敲門,她一個人在家,輕易是不會開門的;二來,即便開門,她也不會讓座倒水;三來,這類人也缺乏敲門入室的合理理由。

這樣的推論,專案組大多數成員是贊同的。

但緊接著,問題又來了,假設兇手是戴厚英的鄉親或者鄉下學生,那他的作案動機是什麽呢?

吳延安請大家暢所欲言。

有偵查員分析說,隔壁4樓吳中傑教授曾提到一個情況,戴厚英但凡談及貪官和腐敗,就顯得異常氣憤,言辭非常尖銳。會不會有這種可能,戴厚英因為文章、言論得罪了某個人、某種勢力,進而遭到了報復殺害?

有偵查員分析說,會不會是因為兇手暗戀戴慧,兩人之間有大人不知道的隱性情感糾葛,最終導致了這場情殺?

有偵查員分析說,客觀上看,現場搶劫殺人的痕跡很明顯。但是有一點讓人匪夷所思,如果是搶劫殺人,兇手下手為什麽會這麽狠?這一點,從以往搶劫殺人的案例上看,是很少見的。

有偵查員分析說,會不會是因為歷史恩怨而導致的仇殺,現場的慘狀給我的直觀感受就是這樣,兇手似乎與被害人有世仇,搶劫財物不過是順手做的,而且有泄憤的性質。

案情分析進展到這裏,大家似乎都站在了迷霧重重的十字路口,這時候,吳延安發表了他的看法。

吳延安說,大家的分析都代表一種可能性,案情看上去撲朔迷離,但我想請大家格外註意一點,那就是留在現場的帶血的花露水瓶和菜刀。

這兩樣東西是兇器。

根據現場勘查,屍檢結論,如果模擬兇手作案過程的話,大概應該是這樣:兇手進屋之後,先與戴慧坐在餐桌邊閑聊了一會,緊接著,兇手兇相畢露,開始徒手襲擊戴慧。將戴慧掐昏之後,兇手正在室內翻箱倒櫃搶劫財物,戴厚英從超市購物回來了,兇手聽到開門聲,既緊張又惱怒,於是沖過去,順手拿起花露水瓶向進門的戴厚英猛砸。

在戴厚英的激烈反抗下,兇手惱羞成怒,沖進廚房,拎出菜刀,對戴厚英進行砍殺,最終將其殺害。

就在這時候,戴慧蘇醒過來,拼命地關上了小屋的門。兇手察覺到戴慧沒死,窮兇極惡地過去砸門,戴慧持木棍抵抗,終因不力,最後還是被殺害了。

在這一過程中,大家的註意力都放在了兇手的兇殘程度上,我想提醒大家的是,如此兇殘的兇手在敲門入室的時候,身上是沒有帶任何兇器的,否則花露水瓶不可能成為兇器。

那麽問題來了,如果是仇殺,兇手會不帶兇器嗎?

如果是情殺,兇手會不帶兇器嗎?

甚至是入室搶劫殺人,兇手會不帶兇器嗎?

另外,從現場劫財的痕跡看,兇手在現場亂翻亂找,毫無目的,看到什麽拿什麽,甚至連一些不值錢的廉價物品也不肯放過,這說明他劫財的目標並不明確;再一點,戴厚英臥室有一張寫字台,中間抽屜鎖著,兇手試圖撬開它,卻幾次未能成功,這說明他不是慣犯,換作老練的盜賊,這樣的鎖,恐怕幾秒鐘就破開了。

將這些情況綜合到一起,我們看到的是這樣一個兇手——可能是鄉下人,敲門入室,沒帶兇器,搶劫手法拙劣,但最終卻制造了殘忍異常的兇殺現場。

如果以此對案情作定性分析,大家會下怎麽的結論呢?

我的看法是,「8·25」案,既不是情殺,也不是仇殺,而是臨時起意的入室搶劫殺人,當然,有一點確實讓人感到困惑,那就是兇手下手太狠了!

4

吳延安強調「兇手沒帶兇器」這一點,的確對案件定性起到了至關重要的作用。

但在當時,因為案情不能公開,戴厚英著名女作家的身份又太過敏感特殊,一時間,關於「戴厚英之死」的種種揣測,甚囂塵上,時至今日,甚至還有人私下議論,說這個案子,是一個巨大的謎團,真相之詭異,絕對超越了世人的認識。

吳延安回憶說,8月29日,他就看到了香港【明報】的影印件。關於這個案件,【明報】以「戴厚英案滬警往安徽調查」為主標題,以「侄女先遇害,不排除情殺」為副標題,並以戴的名著【人啊,人!】封面為題照,對戴案的發生及案件性質作了種種猜測。因為報紙的推波助瀾,社會上甚至有傳言,說戴厚英死於某種神秘勢力派來的職業殺手。

實質上,也可以說非常的難能可貴,在如此巨大的社會壓力下,「8·25」專案組破這個案子,是十分漂亮的,不僅判斷準確,而且行動起來也是雷厲風行。

案件的性質基本確定後,專案組迅速圍繞三條線,展開排查工作。一條線,排查戴厚英和戴慧所有社會關系中的可疑人員,重點放在「兩戴」都認識的關系上;另一條線,對遺留現場的血襪和「力度」牌皮鞋查清產地,了解銷售渠道,以物尋人;再一條線,圍繞被劫存折,布置偵查人員在相關銀行埋伏,候捕前來取款的嫌疑人。

針對第一條線,專案組兵分四路,展開了嚴密的排查工作。

案發後第二天,8月26日,刑偵總隊一支隊領導劉道銘、陳申東和虹口刑偵支隊領導楊陽及技術人員共計11人組成小分隊驅車前往戴厚英、戴慧的老家安徽穎上縣南照鎮,展開全面排查。

在當地公安的協助下,小分隊的足跡遍布南照鎮23個村、4個居委會及戴慧就讀的小學、中學。在對1萬人進行排查後,小分隊排出了300余名在滬打工、經商人員,但因為沒有明確的線索指引,經逐一審查後,全部排除了嫌疑。

起初,專案組對這一路的排查寄予了厚望,最終無果後,吳延安的眉頭緊鎖了起來。

按照專案組的判斷,兇手極可能是戴厚英的鄉親或者學生,在家鄉排查無果的情況下,針對戴厚英教學單位的排查就成了重中之重。

這一路的排查同樣非常細致,小分隊針對戴厚英執教中文系18年以來的歷屆畢業生、同事等77余人展開排查,但最終都排除了嫌疑。與此同時,小分隊又對其他54名外省市籍貫的學生,透過電函緊急求助了15個省市的公安廳、局,並派員赴山東、江西、江蘇等地進一步開展了外調內查,結果還是一無所獲。

另外兩路,針對案發周圍地區及戴慧在上海活動圈子的排查,總共排查了300多人,也未發現可疑人員。

圍繞第二條線,追查「力度」牌皮鞋和繡有小花傘襪子的來龍去脈,小分隊有所收獲,但卻未能實作以物尋人的目的。

留在現場的鞋印,最終被確定為「力度」牌41碼休閑皮鞋,是江蘇常州制造的,一共生產了三千雙,在上海、哈爾濱兩地銷售;小花傘襪子,最終確定是廣東順德一家小廠生產的,在上海大量有售,多是外來務工人員購買。

圍繞第三條線的埋伏候捕,最終也沒有逮到「兔子」。

這樣的結果,在吳延安以及其他一些刑偵老法師看來,並不意外。

因為簡單認識,這種社會關系,既難以打撈,更容易隱藏。

除非運氣特別好,否則很難有所收獲。

眼看著案子就要變成一樁「無頭案」,這時候,吳延安敏銳地將註意力放在了戴厚英所保存的那些私人信件以及她記日記的習慣上。

然而,拆閱被害人的私人信件,尤其是查閱戴厚英鎖在抽屜裏的私人日記,這有侵犯個人私密之嫌,如果沒有征得被害人家屬的同意,冒然行事,可能帶來不好的影響。

恰在這個時候,8月28日,戴厚英的女兒戴醒和丈夫從美國飛回了上海。

母親的慘死,讓戴醒悲痛欲絕,所以一開始,當專案組提出想查閱戴厚英日記的時候,戴醒認為那是母親最後的私密與安寧,她不願有人去觸碰,因此禮貌地回絕了。

專案組副組長宋孝慈很能理解戴醒的心情,但他還是努力地做了戴醒的思想工作。

宋孝慈對戴醒講,你母親的日記裏,很可能有涉及破案的線索,如果你把這扇門關上,兇手從此逍遙法外,你不是終身遺憾,你死去的母親不是死不瞑目嗎?你放心,我們查閱你母親的日記,純粹從破案的角度去看,絕對為你母親保密不外傳,我們可以向你保證,整個查閱日記的過程,我們只允許刑偵支隊政委施敏鶴一個人進行,任何人不再參與,閱畢後一並交還。為了你母親,請相信我們。

為了替母親報仇雪恨,戴醒最終同意了。

這一步關鍵的無聲的深挖工作開始後,從9月7日起的3天內,專案組首先摘錄了與戴厚英通訊的數萬人的名單和地址,並首次運用電腦登入的辦法,對這套名單地址進行了編輯,以便尋找的快捷便利。

這項準備工作做完,從9月10日起,施敏鶴將自己關在屋裏,從戴厚英80年代所記載的日記查起,逐條逐句地分析,希望從中發現疑點。

這項工作,不僅考驗耐心,更考驗查閱者是否有敏捷的思維邏輯能力。

9月13日中午,當施敏鶴看到戴厚英在1996年4月某日的一段日記時,他的神經「嗖」的一下,就繃緊了。

這段日記是這樣的——

「我中學時代的老師李文傑,今天托他的孫子陶鋒帶信給我,要我在上海為他孫子找一份飯店廚師工作。天哪,我一生中都沒有進過幾次飯店,更不用說在飯店替他找工作。

在外地人的眼裏,我這個當教授的好像有多大本事,很了不起的樣子。其實,他們一點都不了解我。但是,既然是老師托我,我總得替他想想辦法······」

5

憑借職業的敏感,當施敏鶴看到這段日記的時候,腦海裏立即就形成了一條思維邏輯鏈條: 安徽老鄉——廚師——菜刀——殺人。

得出這個判斷後,施敏鶴隨即滑動滑鼠,快查電腦記錄。

片刻工夫,施敏鶴便在電腦中查到了一條記錄:4月中旬,李文傑托孫子陶鋒帶給戴厚英一封信。

負責清理戴厚英信件的人員得到指令,從成堆的信件中,很快翻出了那封信的原件,信的內容是這樣寫的:「戴老師:今有我的孫子陶鋒前來上海,想尋找一份廚師工作,希望你能幫忙。我的身體很好,你好嗎?有機會來界首作客,碰面再談。李文傑1996年4月X。」

施敏鶴看完這封沒有明確線索,由陶鋒面遞的信,下意識地將信翻了過來,果然,信的背面有一行字:呼瑪一村206號202室陶鋒。

很明顯,這行字是陶鋒抄給戴厚英的自己暫住地的聯系地址。

這個地址,太關鍵了。

9月13日傍晚,在專案組副組長宋孝慈的指揮下,專案組楊璐、徐仁楨等人火速趕往呼瑪一村,調查陶鋒。

據和陶鋒同住一室的老鄉反映,陶鋒在8月底回安徽老家去了。前幾天,他還打電話回來說,在安徽界首的一家酒店當上了廚師長。為了以後聯系,他還留了一個電話號碼:0558-4815447(經查,這個號碼是界首郵電局的公用電話。)

偵查員問這位老鄉,陶鋒在回安徽老家前,尤其是8月25號左右,舉止有沒有反常可疑的地方?

老鄉說,8月25日下午,陶鋒曾出去過一陣子。出去時,他身上沒帶什麽東西,5點多回來時,腰上突然多了個「隨身聽」。

另外,這一趟出去,回來他出手也闊綽了,不光還了以前欠同鄉的錢,還當場掏70元錢,買了同鄉打算回安徽老家的火車票。而在當天上午,他還到處借錢,說要弄一兩萬,偷渡到台灣去。

偵查員聽了,又請老鄉仔細回憶一下,8月25日下午,陶鋒都穿了什麽衣服,體貌有什麽特征?

老鄉說,8月25日,陶鋒上身穿一件紅色襯衫,他這個人,年齡不大,只有22歲,但頭頂已經有點禿了,臉上還有一些絡腮胡子。(這與現場目擊證人,那個12歲男孩所反映的情況,完全一樣。)

無論是兇手特征,還是作案動機,陶鋒都有重大作案嫌疑。當晚,專案組就與界首公安局取得了聯系,並得到了如下資訊:陶鋒,1974年1月27日出生,安徽省臨泉人,家住臨泉縣宋集中學,現系界首市昌盛賓館臨時廚師。

陶鋒的爺爺李文傑,66歲,原穎上中學教導主任,曾擔任戴厚英中學的語文老師,後調阜陽中學、太和縣中學任教,現已從界首一中退休。

李文傑與陶鋒爺孫倆,不是一個姓。這是因為早年間李文傑的前妻帶著兒子改嫁陶姓人家,那時李文傑是右派,為了劃清界限,李的兒子改姓了陶。也就是說,陶鋒並不是在李家長大的,爺爺對他也並不十分了解。

掌握了這些情況,專案組果斷拍板,趕赴界首,抓捕陶鋒。

9月14日深夜12許,抓捕小組趕到界首,在當地公安的配合下,迅速完成了對陶鋒住地的布控。

9月15日上午9時,抓捕小組5人以「陶鋒同學」的名義來到界首一中李文傑的家中,李文傑說陶鋒在昌盛酒店做廚師,昨晚沒有回來,現在應該在上班。

11時半,抓捕小組以看廚師點菜名義,沖進昌盛酒店廚房,將正在揮鏟炒大鍋菜的陶鋒當場摁倒。

陶鋒被捕時,腳上穿的正是那雙「力度」牌休閑皮鞋,見警察檢視他的鞋,他精神崩潰地說了一句,「你們不要看了,戴老師是我殺的。」

與抓捕同時展開行動的,還有另一個搜查小組,他們直奔陶鋒宿舍,結果在陶鋒的鋪位,搜到「愛華」牌隨身聽、景泰藍手鐲、鍍金項鏈、舊「上海牌」機械女表等贓物。

案子破了,陶鋒到案後,有兩幕道盡了人世間的滄桑。

做好初審筆錄,偵查員將陶鋒押出審訊室,走到二樓拐角平台處的時候,恰好碰到了聞訊趕來的李文傑。

陶鋒看到爺爺,咕咚一聲,雙膝跪地,朝李文傑磕了兩個響頭,嘴裏說道:「爺爺,孫子陶鋒對不起你,我把戴老師給殺了。」

李文傑五雷轟頂,擡手一巴掌,嘴裏罵道:「chu生!你怎麽能幹出這種喪盡天良的事啊!」

罵完,李文傑幾乎成了一截無法站立的枯木,據說,後來精神失常了。

9月15日這一天下午,戴醒3點鐘的飛機要飛回美國了。母親慘死,案子未破,她的心在滴血,就在這個時候,兇手已經到案的訊息傳到了候機廳,戴醒聽了,癱倒在椅子上,失聲痛哭,久久不能起身。

母親啊,母親!

告別悲慘人間,但願你能到達只有真善美的天國!

9月16日下午13時,陶鋒從界首被押解回上海。

在虹口分局審訊室,他如實交代了作案的全過程:

「今年4月份我來上海後,曾經先後為找工作多次到過戴老師家。幾次接觸,我也認識了戴慧。

8月25日上午,我打電話找戴老師。她不在家,侄女戴慧接的電話。她說,戴老師今天剛從安徽老家回到上海。因此,當天下午2點半左右我獨自一人來到戴老師家,目的是想跟戴老師借15000元錢,準備偷渡到台灣去。

敲開門後,只有戴慧一人在家。她倒了杯水招待我,並跟我閑聊了幾句,便不理我了。我坐在客廳裏看電視,偏巧電視裏播放的是上海下崗工人再就業的專題節目。我心裏有點忿忿不平,我在前一段時間雖然在兩家飯店打過工,但是幹了沒幾天,就被老板炒了‘魷魚’。上海的飯店老板真刁,想不用我,就把我趕跑了。剛才跟戴慧聊了一會兒,知道她從學校畢業後,正在一家商場實習,看她找工作多容易,心裏就不平衡。

下午3點半的時候,戴慧母親來電話了。乘她接電話的空檔,我悄悄地跟進北面小房間裏。她剛掛斷電話,我劫膽頓起,撲上去抓她。

戴慧十分吃驚,連連喊著:‘你想幹什麽?幹什麽?’我一不做,二不休,死死卡住她的脖子,直到她昏死過去。

這時,我正在翻抽屜和櫥櫃,想弄點現金和值錢的東西。門外突然響起插鑰匙開門的聲響。糟啦,戴老師回來了!我心中一驚,隨手在茶幾上抄了個花露水瓶子,躲在門背後。

戴老師剛進門,我用力向她頭上砸去,並死死地扼住她的脖子。戴老師驚詫中眼睛裏噴出怒火:‘你怎麽可以這樣,你會受到法律制裁的!’我顧不上那許多了,把戴老師打翻在地後,我腦子裏只想一個問題,不能留下活口,否則我真死定了。於是,我到廚房找了把菜刀,向戴老師頭上、身上亂砍。戴老師臨死前,指著我說了一句:‘陶峰,你會後悔的!’我越發收不住手,一刀刀向她頭上、頸部狠砍亂斬,直到她不再動彈為止。

這時,我忽然聽見戴慧睡的北面房間有聲響,大慨是戴慧醒過來了。不行,不能讓她活。我沖上去,戴慧在裏面頂住房門不讓進。房門上插著鑰匙,鎖不住門,她力氣也沒有我大,不一會兒,我拼命推開房門,揮刀向戴慧劈去。

殺了兩個人,我像發瘋似地在她家翻箱倒櫃,搶走了兩張存折和一些財物後,我在水鬥上洗掉了臉上、手上和鞋上的血跡,換了血衣,套上戴家一條褲子,扔下了一雙沾血的襪子……

臨逃走前,我跪在戴老師的屍體面前,說了聲:‘戴老師,我對不起你了。’便出了門。」

吳延安問陶鋒,戴老師還有戴慧,是想幫助你的,你們沒有深仇大恨,她們是你的恩人啊,你怎麽能下那樣的狠手?

陶鋒聽了,眼睛空洞地睜著,答不上來。

那一刻,人性的惡,像一幅具象的畫。

當你凝視它的時候,內心會發出怎樣的悲鳴——

人啊,人!