【小蝸牛】作者像

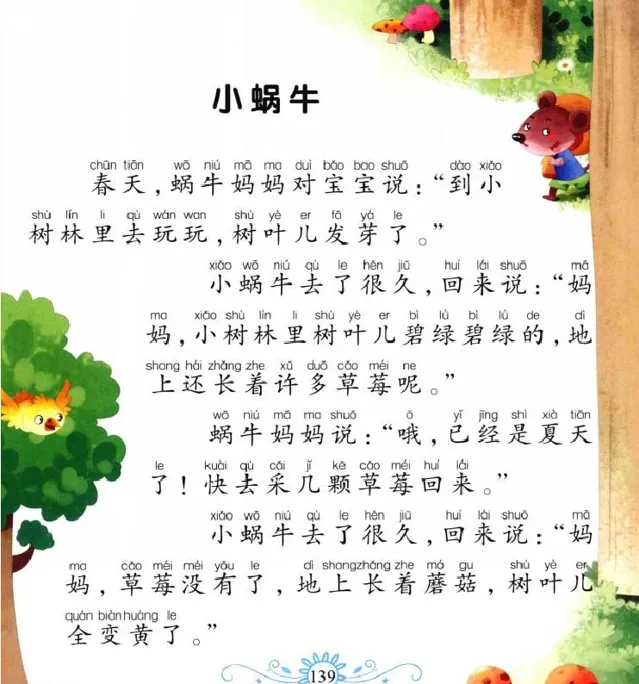

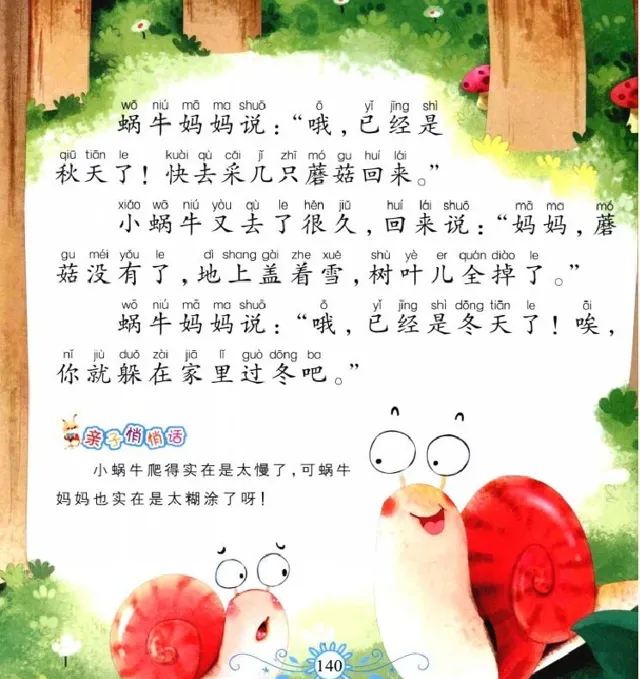

2024年新版一年級上冊語文教材裏,減少了課文的數目,有多篇課文被刪除,其中上一版中的最後一課【小蝸牛】被刪掉了。

2017年開始啟用的部編版對【小蝸牛】情有獨鐘,初版本,就把【小蝸牛】放在了最後一課。

一直到2023年,【小蝸牛】在部編版裏大致存活了6年,終於在2024年被拿掉了。

這期間,【小蝸牛】也沒有讓人省心,其中發生了一次作者譯名的變動。

【小蝸牛】的最初的版本裏,註腳標明為: 本文作者是俄羅斯的巴烏姆美莉。

當時筆者很奇怪,這個叫「巴烏姆美莉」的俄羅斯作者怎麽沒有聽說過?

用巴烏姆美莉搜尋一下,除了被各種版本收錄【小蝸牛】時都用了這個名字之外,找不到這位作者的其它任何文章。

有這樣只有一篇文章的作家嗎?

顯然是作者名轉譯時用了一個不常用的陌生名字。

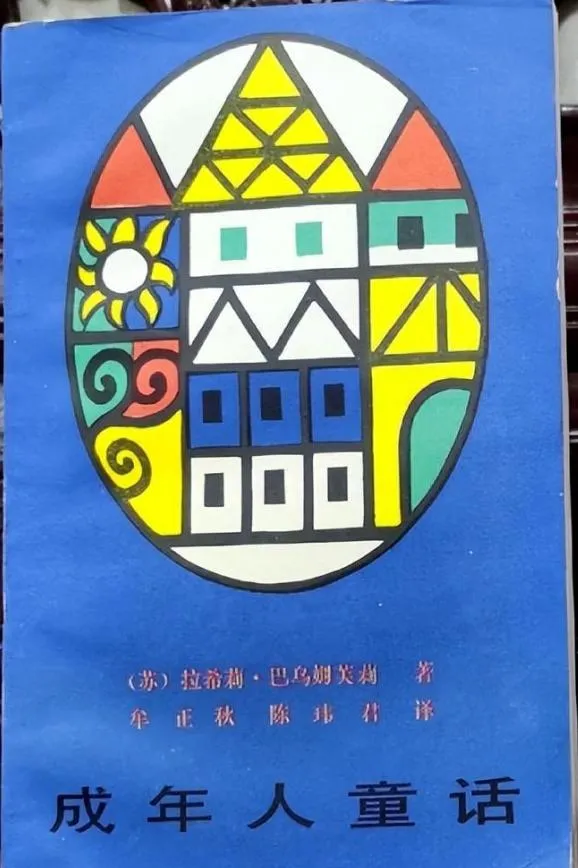

於是筆者用譯者「陳瑋君、牟正秋」搜尋了一下,發現他們曾經轉譯過一本書,名叫【成年人童話】,書中作者註明是蘇聯作家拉希莉·巴烏姆芙莉。

再用「巴烏姆芙莉」去搜尋一下,發現國內的文學史著作中多處提到過這位俄羅斯作家。

因此,課文裏署的「巴烏姆美莉」偏離了通行的轉譯方法,嚴重欠妥。

當時,筆者寫了一篇文章 「小學一年級語文課文【小蝸牛】竟然把作者都搞錯了,原因何在?」 ,發於網絡上,時間在2022年10月5 日。

後來,因為教材主編溫儒敏教授在平台上投訴筆者,並在給了筆者電話號碼,約定時間進行電話交流時,對筆者施加了一番高壓,之後,筆者覺得狗逮耗子,多管閑事,觸犯了專家學者的地盤,讓人家不高興了,於是,放棄了對語文教材的關註。

到了2023年下半年,筆者偶然翻閱一年級上冊教材,發現【小蝸牛】的作者卻在悄然之間更換了。

我們看看2023年版的【小蝸牛】註腳:

「本文作者是蘇聯的巴烏姆芙莉……」

筆者無法確定,作者名的修改,是否是因為筆者的那一篇文章,但想來想去,也沒有看見其他人糾結作者的譯名問題,因此,感覺這一修改,多少還是源於筆者求真的態度吧。

那麽,課本裏【小蝸牛】為啥要炮製出一個難以查到背景來歷的「巴烏姆美莉」呢?

之前,筆者一直沒有弄明白出現這個問題的原因,後來在翻閱【小朋友】舊刊時,翻到1982年第8期,看到中插有一篇童話叫【小蝸牛】,才豁然開朗。

這一期雜誌上發表的【小蝸牛】正是課文的真正源頭。

發表在【小朋友】雜誌上的【小蝸牛】,已經較原文作了較大的修改,刪改了許多,文字顯得簡潔、明快,在這個刊物上,【小蝸牛】的譯者註明拉希莉·巴烏姆美莉。

之後,【小蝸牛】被輾轉選入各個選本,都是用的「巴烏姆美莉」這個名字,形成了身份不明的這個神秘俄羅斯作者唯一寫了這麽一個作品的陳陳相因體系。

然而,由巴烏姆美莉改成「巴烏姆芙莉」不到一年,這篇童話,還是在教材上被連根拔除了。

也許這個巴烏姆芙莉究竟長的什麽樣,又有過什麽樣的驚心動魄、觸及靈魂的人生軌跡,大多教材與輔導讀物都沒有搞清楚一丁點,就這樣來的快、去的也快地在教材裏流星般閃過。

2002年版【365夜故事大王 B】一書

在一般的教輔讀物中,都把【小蝸牛】定性為科學童話,但是,我們看一下作者的那本【成年人童話】,就可以知道,整個童話集裏的作品,不是寫給兒童看的,因為書名明白無誤地告訴我們,它是寫給成人看的,而集中的童話,大多有著深刻的社會指向意義。

當我們把【小蝸牛】放在作者的整本書裏閱讀,會發現【小蝸牛】的意蘊,並非我們的教輔讀物所宣講的那麽單純、單一。

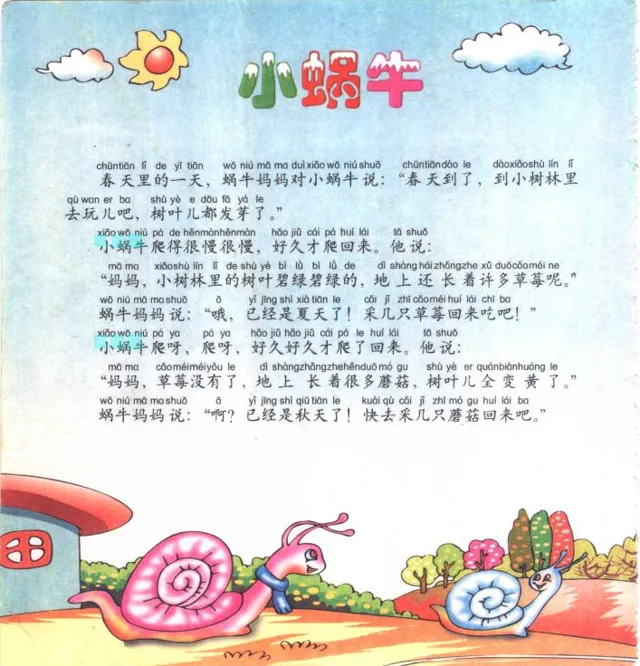

我們在施茂枝著的【課例中的兒童本位理念: 「有機教育」思想下的小學語文教學設計】(福建教育出版社,2014年9月版)中,可以看到作者寫出了教學【小蝸牛】時的困惑與他提出的自認為正確的選擇:

——從外在形式看,這是一篇以極度誇張的筆調和擬人的手法撰寫的童話,但與多數以塑造審美形象為中心的童話不同,文中的「小蝸牛」和「他的媽媽」都不是審美形象。文中的故事——主要是對話,用來反映四季景色和蝸牛爬行速度慢的特點,即以介紹知識為主要寫作意圖,從實質上看,這是一篇常識性課文。

所以,在內容理解方面的目標便確定為「了解小蝸牛爬行速度慢和樹林四季的景色特點」,而不是「認識小蝸牛和他的媽媽是一個怎樣的人」或「體會他們的思想感情」或「課文說明的道理」。若讓學生領悟「做事要有自己的判斷,有自己的思想,不能像小蝸牛那樣,蝸牛媽媽說什麽就是什麽,這樣會導致思維僵化」或「機不可失時不再來,要學會抓住時機」或「人不能兩次犯同樣的錯誤」等等,則是將課文視為意蘊深刻的寓言等純文學體裁或將小蝸牛和他的媽媽作為審美形象來讀。 ——

上文裏,作者也看到了小蝸牛與母親並不是一個正常的形象,在道德與社會的角度來看,它們是愚蠢的,互相疏離的,所以,作者在文中提出,不要對小蝸牛進行社會評價,而是主要讓學生去體味文中展現的蝸牛的自然規律。一句話,課文不能深挖意義,只能浮於表面,滿足於表象的敘事。

這基本相當於剪掉箭尾,不問及傷口裏的箭頭的思辨方法,也是一種鴕鳥看世界的方法。

但是,我們在原作的情境中,【小蝸牛】裏的蝸牛特點與四季景色恰恰是前台的一個表象,或者也可視著一個背景,真正的用意,恰恰是借助於動物的特點與四季變換,來傳遞著一個深刻的社會問責,那就是落後於時代的速度,必定一事無成,空手而歸。

而作者的這種深刻的對社會的批判性詰問,在【成年人童話】裏比比皆是,這也是作者從1971年離開蘇聯、移居以色列之後,她的所有作品在蘇聯被禁的原因之一。

因為她的作品裏,有著對當時社會與體制的尖銳的影射批判。

由此,我們可以看到,【小蝸牛】放在我們的一年級課本裏,是不適宜的,讓教輔材料合理地講清這篇課文的真實意蘊,也是不可能的。

之前,我們的教輔材料,一直有一個很不好的習慣,那就是可以離開作者的創作動機,而在那裏信口開河,侃侃而談,其實這樣越分析下去,越離作者的原意南轅北轍。

從【小蝸牛】進入教材的六、七年這麽一段時間內,可能沒有一個人,了解【小蝸牛】作者的真名,她的身世,她的情感,她的風波。

那麽,在今天她的作品離開了我們的一年級教材的時候,讓我們翻出她的真實人生履歷,看看她究竟遭遇了什麽,或許是我們對一個曾經陪伴了我們國家教材六七年之久的首度教材亮相的外國作者應有的尊重與致敬吧。

那麽,我們首先要查到「巴烏姆芙莉」的俄文名字。

但用「巴烏姆芙莉」反向轉譯出來的俄文名字去搜尋,是不會找到結果的。

筆者選擇了【成年人童話】裏的作品,先用轉譯軟件,譯成俄文,然後用這一段俄文,去尋找網絡上的作品。

筆者按【成年人童話】裏的作品,包括用【小蝸牛】的俄語譯本,依次這樣操作,都沒有找到對應的俄語作品,心裏頗感奇怪,難道「巴烏姆芙莉」在網絡上,竟然一點痕跡沒有留下嗎?

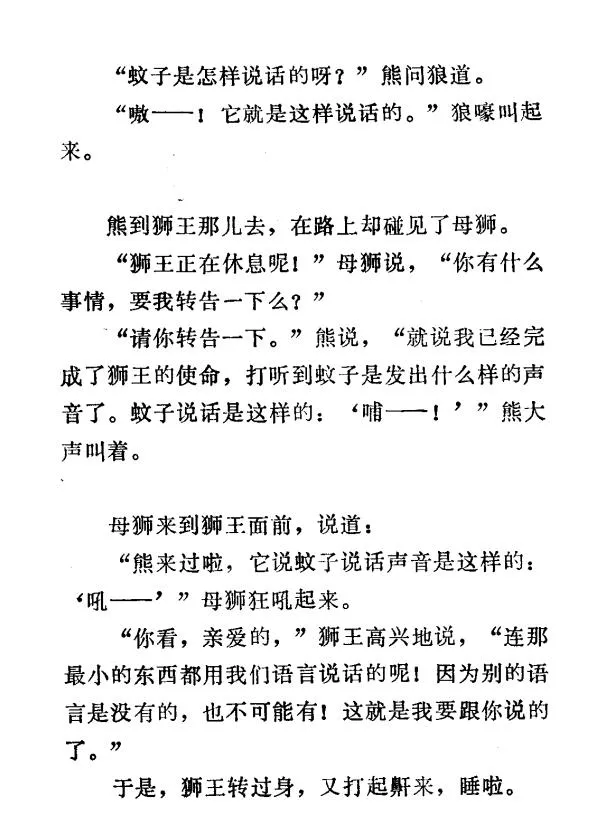

直到筆者用書中的【沒有別的語言】尋找的時候,終於彈出了俄文界面,篇首標明了作者的名字,俄語表述為:

Рахиль БАУМВОЛЬ

用轉譯軟件轉譯一下,這個名字應譯為: 拉希爾·鮑姆沃爾, 或者叫: 巴烏姆沃 。

然後我們用「巴烏姆沃」搜尋一下,奇跡出現了,發現她的作品不少譯成中文,甚至曾經被編入上海版的六年級第一學期語文教材,大致時間在2007年——2012年左右,為什麽確定這個時間段,因為筆者找到了2015年的課本,已經不見了她的作品。

在上海版的教材裏,「巴烏姆沃」被選入的作品是:輕松的生活(外三則),譯者張維立。

上海版課文裏,共計是四則寓言。我們未曾找到上海版的教材,但在【外國小品精選(續集)】(廣東人民出版社,1986年版)裏,我們可以看到這四則寓言的全貌:

輕松的生活

她吃過美味的菜肴,她進過漂亮的公寓。她還善於招引人們對她的註意。如果願意的話,她可以騎著大象兜風;如果願意的話,她也可以在名人的膝頭上坐一坐。但她至多不過是一只蒼蠅。

可怕的謊言

狼說:「現在是白天。"但是誰也不相信它的話。因為大家都看到四周分明是夜晚。

「狼是對的。"狐貍說,「現在的的確確是白天,為什麽黑呢,那是由於日蝕的緣故。」

這是一句可怕的謊言,因為它很象是真理。

沒有頭的獸

森林裏出現了一種以前從來沒有看見過的野獸:有腳,有尾,但是沒有頭。

不管怎麽說,任何東西都應該是有頭的。就拿大頭針來說吧,頭雖然小得象螞蟻一樣,但總還是頭。而這只野獸竟然沒有頭。

有些人就是這樣看待長頸鹿的,因為長頸鹿的頭比他們高得多,他們看不到它。

獅子的命令

有一次,獅子吃了一頭野豬,偶然在清亮的水中看見自己的倒影:齜牙咧嘴,滿口是血……有什麽好說的呢,實在難看得很。於是獅子為了不再看到自己這副樣子,便命令把水攪混。

(張維立 譯)

這四則寓言,哪裏有純粹的童話色彩,分明有著深刻的社會指向意義,與一度時期盛傳的蘇聯笑話可以說是異曲同工。

我們用「巴烏姆沃」的俄文名Рахиль БАУМВОЛЬ去搜尋一下,可以看到作者的坎坷人生與遭際。

巴烏姆沃像

「巴烏姆沃」生於1914年,出生地在現在的烏克蘭的敖德薩,論國籍的話,應該是烏克蘭人。但她的父親是猶太人,從小給她教授的是母語意第緒語(多為猶太人所用),所以,小時候,「巴烏姆沃」用意第緒語創作了許多兒童詩,並在當時的俄羅斯的猶太報刊上發表。

她的父親也是一名作家,同時也是猶太劇院的創始人和導演。她出生於家境還不錯的知識分子家庭,給了她良好的教育機會,這是她能夠成為一個小才女的重要因素吧。

巴烏姆沃作品封面

但是烏克蘭歷史上從沒有缺失的社會動蕩,從小也給「巴烏姆沃」烙上了黑色的陰影。

1920年,「巴烏姆沃」隨父親的劇團,從基輔到敖德薩巡演時,正遇波蘭軍隊入侵,波蘭兵攔住了火車,上車打死了她的父親,而把她扔出了車窗外。此時她才6歲,身體受了重創,之後她不得不綁上石膏,躺了兩年,又患上了肺結核,童年實在是很悲慘的。

關於波蘭入侵,我們可以在【鋼鐵是怎樣煉成的】裏看到相關連的描寫,小說裏的保爾與他的童年時的好朋友謝廖沙都曾經與波蘭軍隊展開惡戰,保爾曾經參加的第一騎兵軍一直打到波蘭,本來雄心勃勃,準備一舉拿下波蘭,但在是華沙外圍遭遇慘敗,只得收兵回國。

保爾沒有切身體驗過的殺入波蘭境內的那一段歷程,我們可以在巴別爾的【紅色騎兵軍】裏看到更為細致的描寫,而巴別爾也出身在敖德薩,與「巴烏姆沃」一樣也是猶太人,他們算起來,應該是老鄉。

在【鋼鐵是怎樣煉成的】裏,我們可以看到保爾的家鄉成了蘇俄與波蘭的邊界,實際上這個地方,現在相當於烏克蘭的中西部。蘇俄的勢力,在不敵波蘭之後不得作了大振幅的收縮。

「巴烏姆沃」從當時的立場來說,當然是站在俄羅斯這一邊,畢竟俄羅斯趕走了殺死她的父親的波蘭兵,給她以和平的生活。因此,她曾經寫道:「布爾什維克把我從死亡中拯救出來,我是一個熱心的布爾什維克。我畫了五邊形的星星,以及六邊形的猶太星星。」

巴烏姆沃作品封面

她少年老成,寫了不少詩歌,在16歲時,出版了第一本詩集。但隨著反猶太主義運動的開始,莫斯科的猶太出版社相繼關閉,她的作品沒有了發表園地,之後,她轉而用俄語寫作。

1971年,因為她的兒子是一名異見者,呆在蘇聯壓力漸大,她與丈夫設法獲得前往以色列的特許。在那裏,她獲得了當之無愧的認可。她獲得了多個文學獎項,出版了 15 本書。她的著作中有一部嚴肅的語言學著作:對意第緒語習語的詞匯學研究。

而在蘇聯,她所有的書都被從書店和圖書館中撤下並銷毀。

作者與丈夫像

在以色列生活了30年,她於2000年去世。從這個意義上講,她是一名俄羅斯作家,也可以稱作以色列作家。

她的復雜的身世也意味著【小蝸牛】並非那麽單純,對於一年級的學生來說,這樣的作者還有她的作品的復雜性,要超過我們的想象。這才是她的作品,包括在上海版教材裏曾經短暫出現過的【輕松的生活】也曇花一現、迅即消失的原因。