十二月的風吹過烏塔公路,帶來烏爾喀什爾山上剛剛飄落的雪花。公路一側的山已經被裹成白色,另一側的戈壁怪石顯出本來的土黃。

這裏是祖國西北邊陲,新疆托裏縣。59歲的醫生李琳,已經在闊嘎什牧區為牧民們看診35年。這本是一次為期一年的輪崗,因牧民們期盼的目光,李琳把這一年延長至半生。

他曾無數次摔下馬背,曾在雪地裏與狼對峙,曾在每年10月到次年4月的積雪裏一次次匆匆出門,也曾一次次拒絕調至上級醫院的機會。

廟爾溝是李琳的家,他還會繼續在這裏守護家人。

01

「能幫助他們解決病痛,我心裏很高興」

草場、曠野、雪山、冰河,偶爾幾頭牛羊搖著尾巴穿過公路,李琳開著自己的舊皮卡,經過這些熟悉的風景,到達牧民們口中的「一七〇團一連冬窩子」。

李琳是新疆生產建設兵團第九師醫院一七〇團分院廟爾溝社區衛生服務中心副主任。社區醫院距離這裏近二十公裏,一路上,收音機裏預報著即將到來的大雪。

△李琳走在為牧民送診的路上

廟爾溝地處闊嘎什牧區,60平方公裏的土地上有近千戶牧民。李琳要趕在大雪前,把冬牧場裏有高血壓患者的幾戶都走一遍。

高血壓、關節炎,這是牧區患病率最高的兩種疾病。尤其是兵團第一代,因為自然條件惡劣,生活方式不健康,許多人因高血壓致殘,「兵二代」裏也有不少遺傳性的高血壓。

直到現在,李琳也很少休一個完整的周末。牧民遇上頭疼腦熱,第一反應就是給李琳打電話,「我有時間就去看一看,沒有時間就給他們指點一下」。有了有求必應的李琳,牧區高血壓患病率到今年降了一半。

廟爾溝是李琳的家。隨著支邊的父母,李琳生在兵團、長在兵團。上世紀六十年代的廟爾溝人,很難見到蘿蔔、白菜、薯仔以外的蔬菜,醫藥資源更是匱乏。但李琳的父母沒想過要離開,李琳也沒有。

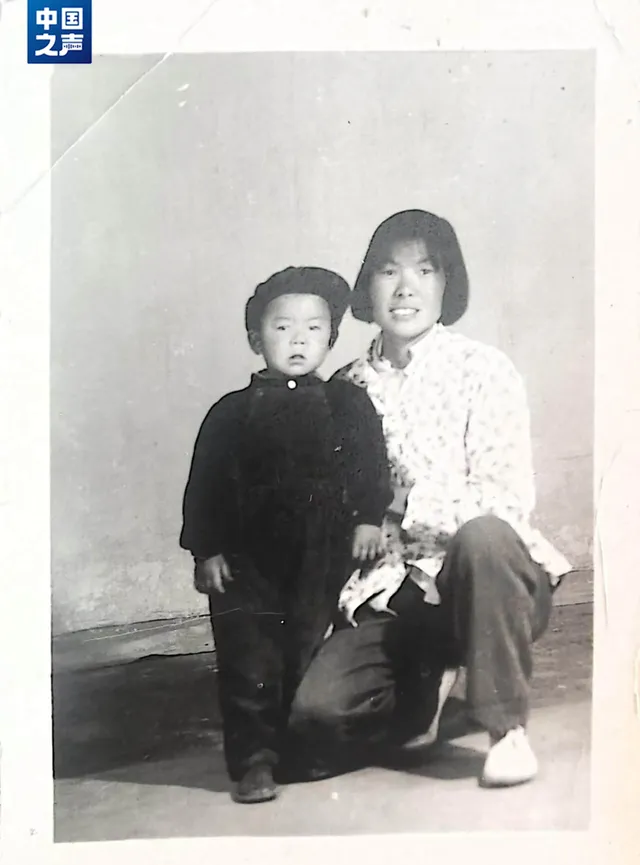

△幼年的李琳和媽媽在一七〇團團部的合影

1988年,因為在部隊參加過衛生員培訓班,復員的李琳成為兵團第九師一七〇團的一名衛生員。1990年,他輪崗至團場最偏遠的三連。那時,三連的路是牛羊踩出來的彎曲小道,三連的燈是燒煤油的馬燈和天上的月亮,李琳背著藥箱,就著這些光亮,一腳一腳走熟了看診的路。

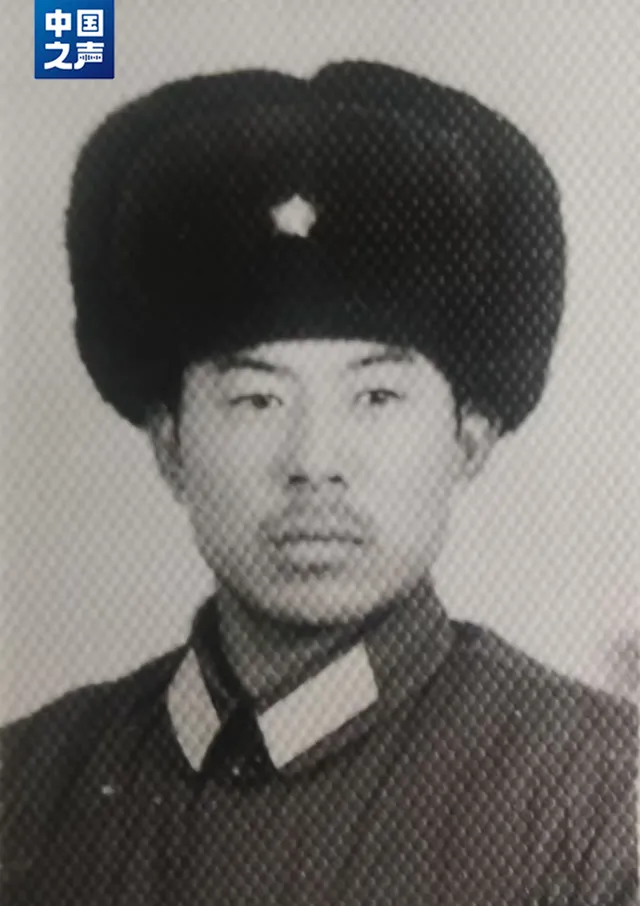

△參軍入伍時的李琳

1990年底,一年的輪崗即將期滿,李琳的住處站滿了連隊和周邊的牧工群眾。大家喊的不是「李醫生」,是李琳家人朋友們喊的「大明」。

其中一位兵團第一代的阿姨是哮喘病人。遇見李琳前,每逢冬季,阿姨就不敢出門,擔心受涼引起哮喘發作。李琳為她治療的效果很好,她也成為了最不願讓李琳離開的人。「她拉著我,‘大明你要是走了,阿姨的病咋辦?’這對我來說是最觸動的。兵團第一代人,奉獻了青春和生命,能幫助解決他們的病痛,我心裏是很高興的。」

大夥兒的挽留,讓李琳甘願紮根深山。方圓幾十公裏內近兩萬名牧工群眾,從此有了自己的醫生。

02

「隨便打電話,這裏的人全部認識他」

李琳留任的申請報告批下來時正值冬天。從一七〇團回到三連的路上,沿途背風處的積雪有一米厚。不會騎馬的李琳一路牽著馬走,直到晚上八九點鐘,終於遠遠看見了三連連部。

那是李琳永遠難忘的場面:「一進連部,那麽多紅點點,我一看,是歡迎我的叔叔阿姨們點著馬燈、穿著皮大衣在等著。我的衛生室收拾得幹幹凈凈,都是他們打掃出來的。我作為一個當兵的人,堅強的漢子,當時偷偷抹了幾天眼淚。」

第二天一大早,衛生室開診了。

△李琳為牧民看診

在這山勢起伏、雪路難行的地方,25歲的李琳學會了騎馬。細長的路上,馬蹄聲,人和馬的呼吸聲,藥箱和馬鞍偶爾的磕碰聲,陪伴著他前行。

這條路上,有摔下馬的波折,也有「單人單匹馬碰到狼」的驚險。那一次,李琳渾身緊繃,把藥包挎至身後,兩只手緊緊扽住韁繩。他記得,「馬呼呼地盯著狼,馬不動,我也不動,僵持近三小時後,狼走了。」李琳這時候才發現,自己的衣服已經被汗水浸透。

這樣的經歷,他從未跟家人提起過。李琳瞞著家人的,又何止路上遇到的狼。二十多年前,他出診的衛生室因年久失修房頂坍塌。診室沒了,跟連裏反映,連裏一窮二白,也沒辦法。李琳只好瞞著妻子,在家裏給人看病。

「其實我之前就已經在家裏看診了,我愛人沒發現。後來眼看瞞不住了,才告訴她。她說,那不行!我一直不敢和她說,我也知道,拿公家的事放在私人家裏是要擔責任的。」

妻子李秀梅還有不少具體的埋怨,比如丈夫為了工作,顧不上吃飯。發完牢騷,剩下的是心疼。每當看診回來,李秀梅用最快速度端上熱飯;看診的交通工具從馬兒升級到摩托車,再升級到皮卡——這輛舊皮卡也是李秀梅找自家兄弟支援的。

每年10月開始下雪,次年4月雪融,在這片冰冷、堅硬的雪原上,李琳用體溫焐出春暖花開,焐熱老百姓的心。牧區裏幾乎人人都有李琳的電話,牧民托肯·胡爾曼知道,這是一個隨時能撥通的號碼,「隨便打電話,這裏的人全部認識他」。

△李琳還收著自己過去的醫藥包

03

「我沒有不幹的念頭,會一直幹下去」

從少年到白頭,從診室到牧業點再到轉場路上,李琳治療患者萬余人次,為59名危重患者挽回生命,300多個新生命在他手中平安落地。隨著一七〇團團部及廟爾溝鎮搬遷,山窩窩裏、冬牧場上人越來越少,已經59歲的李琳,把一部份精力投入向牧民傳授疾病預防知識,工作越做越多。

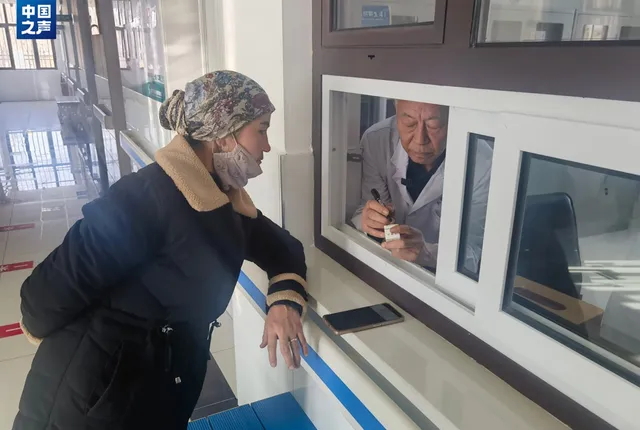

牧區百姓看病的條件已今非昔比。2021年落成的廟爾溝社區衛生服務中心是附近唯一一座兩層小樓,樓內白色磚面上張貼著「國家基本公共衛生服務專案一覽表」和「一七〇團分院藥品價目表」,診室、接種室、檢驗室寬敞明亮。擴建後的衛生室配備了10名工作人員,如今走村入戶,李琳身邊也有了衛生服務中心的年輕人。

△看診、輸液、拿藥,工作中,李琳經常身兼多職。

多年來,李琳的發小,兵團第九師醫院一七〇團分院原黨支部書記常天水,曾多次勸他想辦法調回分院:「當時很多醫生不願意到連隊去,那裏吃不方便、住不方便、交通也不方便。他有幾次機會能調上來,可李琳說,如果我回去了牧民怎麽辦?」

後來,常天水也不勸了。人到中年,他真正理解了從小一起長大的兄弟,這就是李琳,他從沒變過。

「生是為山裏生,長是為山裏長。我的患者都是在山裏頭,不在城裏,所以你讓我在城裏,真待不住。」李琳平靜地說。

△給患者拿藥時,李琳總會在外盒上再標註一次用法。

北風又吹得緊了,枝梢上掛著的霧凇宛如冬日的繁花。

「退休以後計劃還是繼續在這兒幹。既然牧民群眾相信我,組織相信我,我沒有不幹的念頭,會一直幹下去。」

李琳相信,北疆的風景,自己還能看很久。

來源:中央廣電總台中國之聲